巖溶區基坑支護設計及穩定性分析

摘 要:為保證巖溶區基坑支護設計的合理性,以該區內基坑地質條件為基礎,先進行支護設計,并通過經驗公式、變形預測對基坑支護后的穩定性進行分析。分析結果表明:基坑近接條件存在一定差異,單一治理措施不合理,即采用分區支護設計,區1、區2的基坑支護措施設計分別為“支護樁+內支撐梁、格構柱”和“支護樁+兩道錨桿+內支撐梁、格構柱”。在基坑穩定性計算結果中,整體穩定性、抗隆起穩定性均滿足規范要求,加之基坑后續變形趨于收斂,充分驗證了基坑設計的合理性,為類似工程積累了經驗。

關鍵詞:巖溶;基坑支護設計;變形預測;穩定性分析

中圖分類號:P 642" " " 文獻標志碼 :A

在基坑施工過程中,基坑支護與其施工安全密切相關,尤其是在巖溶區,基坑支護設計顯得更加重要,因此,巖溶區基坑支護設計及穩定性分析具有重要意義[1-2]。目前,不少學者進行了相關研究,岳立章[3]探究了土釘墻和支護樁在基坑支護中的聯合應用效果,禹澤云[4]分析了基坑支護中的加固技術,陶陽[5]研究了基坑支護過程中的常見問題,并提出了對應處理措施。上述研究充分說明基坑支護設計的必要性,但較少涉及基坑支護設計及穩定性的聯合分析。因此,該文以巖溶區內基坑地質條件為基礎,先進行其支護設計,并通過經驗公式、變形預測對基坑支護后的穩定性進行分析,以期指導現場施工,并為類似工程積累經驗。

1 工程概況

擬建項目為商業建筑,用地面積為5521.25㎡。在建筑修建過程中,配套基坑近似矩形,開挖深度為11.6m,屬深基坑(如圖1所示)。

根據勘察資料可知,區內地層自上而下依次為填土層、粉質黏土層和灰巖層,其中,填土層主要由粉砂巖碎屑、粉質黏土組成,結構松散,回填時間已超過5年,分布厚度為1.3~3.0m,粉質黏土層多呈褐黃色,切面光滑,強度中等,巖芯采取率較高,具有較優的均勻性,分布厚度為3.5~4.8m,灰巖層主要為青灰色,強~中風化,巖芯采取率較高,溶蝕也較為發育,形成了規模不一的溶洞,多由黏性土充填或局部充填。

在基坑近接條件方面,基坑北側、西側以及東側均近接既有建筑,均是高度為6層~12層的住宅,基礎形式為天然基礎,無地下室,南側為近接道路,為雙向4車道,已運營多年。

基坑區亦屬巖溶區,且坑底位于灰巖深度范圍內,因此,對其支護設計及穩定性進行分析具有重要意義。

2 基坑支護設計

2.1 支護方案設計

由于基坑近接條件存在一定差異,單一治理措施不合理,因此,結合基坑現場條件,將其支護范圍進行分區,其中,區1為基坑南側(即圖1中B1~B3監測點),區1為基坑北側、西側及東側(即圖1中B1~B3監測點以外的地區)。

根據以往經驗,將區1的基坑支護措施設計為“支護樁+內支撐梁、格構柱”,區2的基坑支護措施設計為“支護樁+兩道錨桿+內支撐梁、格構柱”。

兩區支護樁尺寸是一致的,長度設計為19m,包括懸臂段11.6m,嵌固段7.4m,直徑為0.8m,采用鋼筋混凝土,頂部設置冠梁,其尺寸為1.0m×1.0m。

內部支撐梁、格構柱均是采用鋼筋混凝土,其目的主要是維持基坑支護措施的穩定,其材質也均為鋼筋混凝土,兩者尺寸均為0.5m×0.5m。

錨桿1和錨桿2長度為7m,中部設計直徑32mm鋼筋,錨桿直徑為為91mm,充填物為M30水泥砂漿,沉渣段長度30cm,鎖定值200kN,錨頭設計為0.4m×0.4m。

基坑支護方案如圖2所示。

2.2 支護措施計算

在2.1節基坑支護方案設計的基礎上,進一步計算支護樁、錨桿。

2.2.1 支護樁計算結果

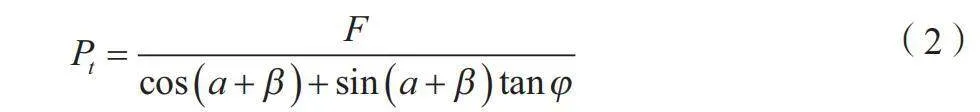

支護樁是基坑支護的主要措施,其穩定性是非常重要的,因此,按不利原則對兩區支護樁進行設計計算。通過經典法計算得到基坑區內的最不利彎矩值為318.72kN?m,最不利剪力為187.16kN,并以此為基礎,進行支護樁配筋計算,如公式(1)所示。

(1)

式中:M為最不利彎矩值;at、a為樁和鋼筋的特征參數; fy為鋼筋抗拉強度;As、A為鋼筋、支護樁的截面積,mm2;rs、r為鋼筋、支護樁的半徑,mm;fc為混凝土抗壓強度。

通過公式(1)計算支護樁的配筋,支護樁所需主筋、箍筋面積分別為6428.798mm2和513.01mm2,因此,配置主筋18根直徑22的鋼筋,實配面積為6841.8mm2,配置直徑12mm的箍筋,間距20cm,實配面積為565.5mm2,均滿足要求。

2.2.2 錨桿計算結果

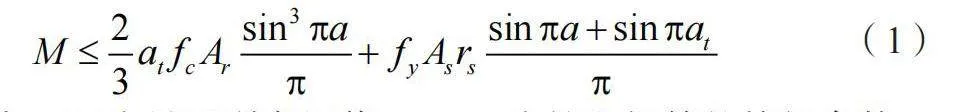

在區2錨桿支護設計的過程中,其所需的最大反力為178.28kN,計算錨桿錨固力的計算過程如公式(2)所示。

(2)

式中:Pt為錨桿錨固力,kN;a為滑面與錨桿夾角,°;β為錨桿入射角,°;φ為土體摩擦角,°。

按照公式(2)計算錨桿錨固力計算值為189.94kN,因此,將錨桿鎖定值設計為2000k0N是滿足要求的。

錨桿長度設計的計算過程如公式(3)所示。

L=L1+L2+L3 " " " " " " " " " " " " " " " " "(3)

式中:L為錨桿長度,m;L1、L2、L3為自由段、錨固段、拉張段長度,m。

用公式(3)計算錨桿長度,得到錨桿所需的計算長度為5.91m,因此,將錨桿長度設計為7m是滿足要求的。

3 基坑支護措施的穩定性分析

3.1 分析方法構建

為驗證基坑支護措施的合理性,進一步進行穩定性分析,并將分析過程劃分為兩步:利用經驗公式進行基坑穩定性及抗隆起穩定性計算;利用變形預測進行基坑穩定性評價,即若基坑變形趨于穩定,則說明基坑支護措施的變形控制效果較優,對應穩定性也較好。

3.1.1 基坑穩定性的經驗計算

按照思路,基坑穩定性經驗計算主要包括基坑整體穩定性、抗隆起穩定性計算,其中,基坑整體穩定性的計算過程如公式(4)所示。

(4)

式中:Ks為基坑穩定系數;Mp為基坑支護后的抵抗彎矩,kN?m;Ma為基坑支護后的下滑彎矩,kN?m。

同時,基坑抗隆起穩定性的計算過程如公式(5)所示。

(5)

式中:KL為基坑抗隆起穩定性系數;q為超載度;r1、r2為坑外、內土重度,kN/m3;Nq、Nc為地基系數;D為樁嵌入深,m。

通過公式(4)計算得到基坑穩定性系數最小值為1.25,再通過公式(5)計算得到抗隆起系數最小值為1.82,均滿足規范要求。

3.1.2 基坑變形預測模型

由于支持向量機(Support Vector Machines,SVM)在基坑變形預測中具有廣泛的適用性[6],因此,利用其構建基坑變形預測模型。根據SVM原理,其訓練公式如公式(6)所示。

yi=w?(xi)+b " " " " " " " " " " " " " " " " " (6)

式中:yi為基坑變形預測值,mm;w為權值;xi為輸入值,mm;?( )為訓練函數;b為偏置值。

為保證預測精度,利用最小二乘法對SVM進行尋優處理,主要是對訓練過程進行約束,如公式(7)所示。

(7)

式中:J為約束目標;C為懲罰因子;k為訓練樣本數;ξi為損失函數。

在約束條件下,SVM的訓練過程可進一步用公式(8)表示。

yi=w?(xi)+b+ξi " " " " " " " " " " " " " " " " "(8)

綜上所述,將基坑變形預測模型最終確定為LS-SVM。

3.2 穩定性分析結果

3.2.1 基坑穩定性的經驗計算

在基坑范圍內選取6個剖面進行其穩定性計算,所得Ks值依次為1.528、1.901、2.085、1.765、2.116和1.514,均滿足規范規定的1.25要求。

計算得到基坑抗隆起穩定性系數KL值為3.854,也滿足規范規定的1.8要求。

基坑支護措施均滿足經驗穩定性計算要求,初步驗證了基坑支護措施的合理性。

3.2.2 基坑變形預測的穩定性計算結果

在基坑施工過程中,篩選7個監測點(布置位置如圖1所示,即B1~B7)進行后續變形預測分析。經統計,B1~B7的累計變形值見表1。由表1可知,7個監測點累計變形值的變化為16.87~22.75mm,均值為20.13mm,明顯小于基坑設計限值35mm,即現階段基坑變形控制效果較優。

B7 22.26

本文對最大的4個監測點進行分析,即B1、B3、B6和B7。B1、B3、B6和B7的監測數據見表2。由表2可知,4個監測點的累計變形值具持續增加特征,說明進行后續變形預測是十分重要的。

在預測過程中,按照公式(6)~公式(8),對前24期數據進行訓練,并得到后5期(25期~29期)驗證結果和4期(30期~33期)預測結果,見表3。由表3可知,B1的相對誤差為1.92%~2.06%,均值為2.02%,B3的相對誤差為1.97%~2.10%,均值為2.05%,B6的相對誤差為1.95%~2.07%,均值為2.01%,B7的相對誤差為2.04%~2.13%,均值為2.08%。因此,4個監測點均具有較高的預測精度,充分驗證了LS-SVM在基坑變形預測中具有良好的效果。

結合表3中30期~33期預測結果,得到B1監測點在這4期的增加速率依次為0.72mm/期、0.58mm/期、0.52mm/期和0.43mm/期,B3監測點在4期的增加速率依次為0.60mm/期、

0.53mm/期、0.49mm/期和0.44mm/期,B6監測點在4期的增加速率依次為0.71mm/期、0.64mm/期、0.56mm/期和0.50mm/期,B7監測點在4期的增加速率依次為0.41mm/期、0.33mm/期、0.28mm/期和0.24mm/期。通過對比,4個監測點后續增加速率呈持續減少趨勢,說明基坑變形趨于收斂,且最終預測值為22.09~24.54mm,也小于基坑設計限值35mm,充分說明基坑支護措施是合理有效的。

4 結論

通過巖溶區基坑支護設計及穩定性分析,得出以下結論。1)由于巖溶區地質條件相對較差,基坑周邊近接條件較為復雜,因此,需要對基坑進行分區支護設計,其中,將區1的基坑支護措施設計為“支護樁+內支撐梁、格構柱”,將區2的基坑支護措施設計為“支護樁+兩道錨桿+內支撐梁、格構柱”。2)基坑整體穩定性、抗隆起穩定性均滿足規范要求,且經變形預測分析,得出基坑后續增加速率呈持續減少趨勢,說明基坑變形趨于收斂,且最終預測值也小于基坑設計限值35mm,充分說明基坑支護措施是合理有效的,為類似工程積累了經驗。

參考文獻

[1]胡博. 基于鋼板樁的橋梁施工深基坑支護研究 [J]. 建筑科技, 2023, 7 (6): 99-101.

[2]張進聯. 灌注樁+前撐式注漿鋼管基坑支護技術研究 [J]. 建筑科技, 2021, 5 (5): 70-72.

[3]岳立章. 土釘墻+樁錨式組合的深基坑支護技術研究 [J]. 建筑施工, 2024, 46 (3): 387-388,395.

[4]禹澤云. 高層建筑施工深基坑支護加固技術研究 [J]. 建筑技術, 2024, 55 (5): 542-546.

[5]陶陽. 基于巖土工程中的深基坑支護設計問題和對策 [J]. 城市建設理論研究(電子版), 2024(8): 160-162.

[6]蔡群群. 基于粒子群算法改進支持向量機的深基坑變形預測研究 [J]. 黑龍江交通科技, 2023, 46 (5): 97-99,103.