蔡皋:用一生保護(hù)童心

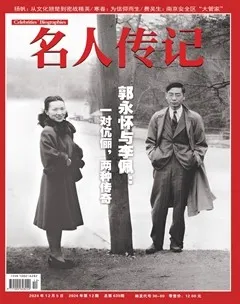

她叫蔡皋,是一位“業(yè)余”的繪本畫家。她的作品于1993年摘得第十四屆布拉迪斯拉發(fā)國(guó)際兒童圖書展(BIB)“金蘋果”獎(jiǎng),她是獲得此繪本國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng)的中國(guó)第一人;七十六歲時(shí)獲“陳伯吹國(guó)際兒童文學(xué)獎(jiǎng)”特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng);七十八歲入圍被譽(yù)為“兒童文學(xué)的諾貝爾獎(jiǎng)”的國(guó)際安徒生獎(jiǎng)(插畫家)短名單……

蔡皋的繪本作品老少咸宜,不同年齡的人去看,都會(huì)產(chǎn)生各自的感悟。畫家黃永玉看過(guò)她的作品后感嘆,“畫得真好啊!湖南有福了”。學(xué)者鐘叔河說(shuō):“蔡皋的畫好,文字又比畫更好。”藝術(shù)與生活從來(lái)相生相成,走進(jìn)她的人生,才能理解藝術(shù)是怎樣源于生活,生活是如何滋養(yǎng)創(chuàng)作的,也才能深刻體悟詩(shī)句“看似尋常最奇崛,成如容易卻艱辛”的況味。

“記得當(dāng)時(shí)年紀(jì)小”

蔡皋1946年出生于湖南長(zhǎng)沙的一個(gè)書香門第。她是家中六朵金花中的第一朵,在男尊女卑的社會(huì),開(kāi)明的父母并沒(méi)有重男輕女的意識(shí),在給她取名“皋”時(shí)便寄予厚望,期待她有男子的擔(dān)當(dāng)。她后來(lái)也不負(fù)眾望,巾幗勝須眉。

童年的家庭溫暖、明亮,蔡皋說(shuō)“我的感覺(jué)和趣味其實(shí)都是童年就給了的”。母親喜歡文學(xué),寫信能寫得像小說(shuō)。外婆、母親、姨媽都是戲迷,孩童時(shí)的蔡皋跟隨她們看戲,在耳濡目染中記戲文、記角色,回家還嘗試把舞臺(tái)上好看的人物畫出來(lái)。藝術(shù)啟蒙在不知不覺(jué)中發(fā)生,朦朧的藝術(shù)感覺(jué)和表達(dá)欲推動(dòng)她時(shí)常在家涂鴉,甚至還把飛天畫到了飯?zhí)玫膲ι稀?少F的是,家人不加限制,也不責(zé)備。姐妹幾個(gè)在床上淘氣演戲,把床墊跳出一個(gè)大窟窿,母親也沒(méi)有生氣。寬容給了她自在的童年。

外婆多才多藝,是生活中的多面手。她會(huì)染布、納鞋底、做襪子,也能把一家人的生活安排得節(jié)奏分明,活色生香。“春節(jié)祭祖,辦年飯,小孩子則玩羅漢,玩香棍子,香棍子用來(lái)做‘毛姑姑’;清明則為外公掃墓兼踏青;夏至吃立夏坨(長(zhǎng)沙人愛(ài)吃的一種用糯米做的小吃);秋至則做‘秋至胡椒’;端午包粽子,做雄黃酒,看龍船。”外婆做的胡椒還能治療胃寒、肚子痛,蔡皋親身感受過(guò)其靈驗(yàn),這種療效神奇的單方外婆有很多,還救活過(guò)兩個(gè)小孩兒的命。童年歲月一幀幀翻動(dòng),外婆的形象栩栩如生。她給孩子們念歌謠、講故事,“人一落座,手里拿起她的針線,那些故事就會(huì)走針線一樣被拉扯出來(lái)”。下雨天,孩子不論光腳或穿鞋,外婆都能找出夸獎(jiǎng)的理由,讓孩子自信滿滿。蔡皋提起外婆,不盡往事便滾滾而來(lái)。

說(shuō)起生趣盎然的童年生活,蔡皋深情無(wú)限,那里有她取用不盡的創(chuàng)作靈感。當(dāng)時(shí)的很多情景、歌謠與故事,她都借由畫筆和文字在作品中完成了昨日重現(xiàn),如“月亮走,我也走,我跟月亮提花簍。一提提到大門口,大門口,摘石榴。石榴三層油,三個(gè)姐姐會(huì)梳頭……”憶往昔,她說(shuō):“我要把童年和現(xiàn)在連接起來(lái),記錄就是我的針腳。”《月亮粑粑》《好風(fēng)輕輕》《我們的故事》等書的素材都是源自童年。她的作品如一幅幅風(fēng)俗畫,和汪曾祺、沈從文描畫的書中世界遙相呼應(yīng),似乎都配有潘安邦《外婆的澎湖灣》的旋律。

蔡皋的父親和善、樂(lè)觀、陽(yáng)光、浪漫。就讀西南聯(lián)大時(shí),他為飛虎隊(duì)訓(xùn)練過(guò)傘兵,獲得飛虎隊(duì)頒發(fā)的銀質(zhì)獎(jiǎng)?wù)拢髞?lái)放棄了移民美國(guó)的機(jī)會(huì)。蔡皋回憶父親時(shí),清晰記得父親的態(tài)度,“如果還有來(lái)世,他還要做他自己,他還要找我媽”。簡(jiǎn)單樸素的言語(yǔ)中流露出父親的人生態(tài)度和對(duì)家庭的深愛(ài)。蔡皋從小喜歡文學(xué),父親學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué),有一陣她看到家里書桌上只有幾本政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的書,便問(wèn)父親:“你為什么不去學(xué)文學(xué)?”“聞一多拍案而起的時(shí)候,您在什么地方?”父親質(zhì)樸地回答:“學(xué)經(jīng)濟(jì)就是為了好找工作。”他因?qū)W經(jīng)濟(jì),沒(méi)有上聞一多的課。在父親八十多歲時(shí),她還問(wèn)過(guò)父親最感幸福的是什么,父親說(shuō)他的幸福來(lái)自足球賽時(shí)一個(gè)漂亮的勾腿進(jìn)球動(dòng)作。父親的話語(yǔ)平實(shí)、真誠(chéng)無(wú)偽,對(duì)幸福的體驗(yàn)具體而微,是獨(dú)屬于個(gè)體的生命感受。從他們父女的日常問(wèn)答里,也能看出女兒的真率不拘和獨(dú)立思考,還有家庭的自由氛圍。

生活在和美寬松的家庭中,親人的性格和生活態(tài)度是潛移默化的不言之教。蔡皋認(rèn)為家庭是個(gè)整體,每個(gè)家庭成員擔(dān)負(fù)起自己的職責(zé),孩子自然跟隨學(xué)習(xí),好比“眼眨眉毛動(dòng)”,長(zhǎng)大后的團(tuán)隊(duì)協(xié)作之類不必去學(xué),水到渠成。父母工作勤勉,責(zé)任心強(qiáng),從不睡懶覺(jué),女兒都看在眼里,自覺(jué)效仿,所以她很小就知道自主安排學(xué)習(xí)和生活。

輕松的氛圍自然也影響了她的性情。她風(fēng)趣幽默,說(shuō)自己是“晚熟品種,是水稻的農(nóng)墾58……我沒(méi)有催生,我沒(méi)有添加劑”。她形容姨媽漂亮,是“嚇?biāo)廊说钠痢保驮S知遠(yuǎn)的一段對(duì)談更是讓人忍俊不禁。

許問(wèn):“您最近的奇遇是什么?”

她做神秘狀答:“我不能說(shuō)吧,我說(shuō)出來(lái)了我怕它跑了。”

許笑說(shuō):“偷偷說(shuō),不讓聽(tīng)到。”

她指了指口袋說(shuō):“不要,有錄音。”

后來(lái)她講了自己的奇遇:夢(mèng)見(jiàn)朵朵白云飄過(guò)窗口,踩上云是飛翔的感覺(jué)。這種充滿詩(shī)意的夢(mèng)境和絢麗的感受至情至性,隔了七十幾年的光陰,她仍是當(dāng)年那個(gè)純真可愛(ài)的小女孩兒。由此可以理解她為人、繪畫、作文一以貫之的風(fēng)格:元?dú)怙枬M、自然清新、生機(jī)盎然。因她創(chuàng)作的本心簡(jiǎn)單而樸素,表達(dá)自我,撫慰心靈。

蔡皋童年的家庭教養(yǎng)方式,也直接影響到她對(duì)孩子的教育。她的兒女都從事藝術(shù)工作,非常感念生長(zhǎng)在一個(gè)寬容有愛(ài)的家庭,認(rèn)為父母“給予他們最好的東西是寬厚的尊重與支持,是他們的精神掩體”。父母每天讀書、寫作、畫畫的日常,對(duì)孩子是潤(rùn)物無(wú)聲的身教與環(huán)境熏陶。再后來(lái),蔡皋把長(zhǎng)輩給她的愛(ài)繼續(xù)傳遞到孫輩身上。

“只記花開(kāi)不記年”

蔡家“祖輩中有人留洋做過(guò)官,有人經(jīng)過(guò)商”,這種家庭背景,現(xiàn)在看來(lái)是優(yōu)勢(shì)資源,在當(dāng)年叫“家庭成分”,成分不好的人都像被施了“黑色”魔咒,其中一言難盡的體驗(yàn)是生命無(wú)法擺脫、不能承受之重。蔡皋小小年紀(jì),就被籠罩在時(shí)代投下的陰影中,感受生活多艱,命途多舛。上學(xué)時(shí),她盡量走小路來(lái)躲避路人鄙夷的目光。上課忍受饑餓,就學(xué)外婆的方法,“細(xì)細(xì)地嚼上幾顆蠶豆,讓牙齒把它們磨得很細(xì)很細(xì)才咽下去。這樣肚子就不叫了,可以繼續(xù)上課”。晦暗的日子壓抑又難挨,但其中深重的生命體驗(yàn),成了她后來(lái)藝術(shù)創(chuàng)作的資源。

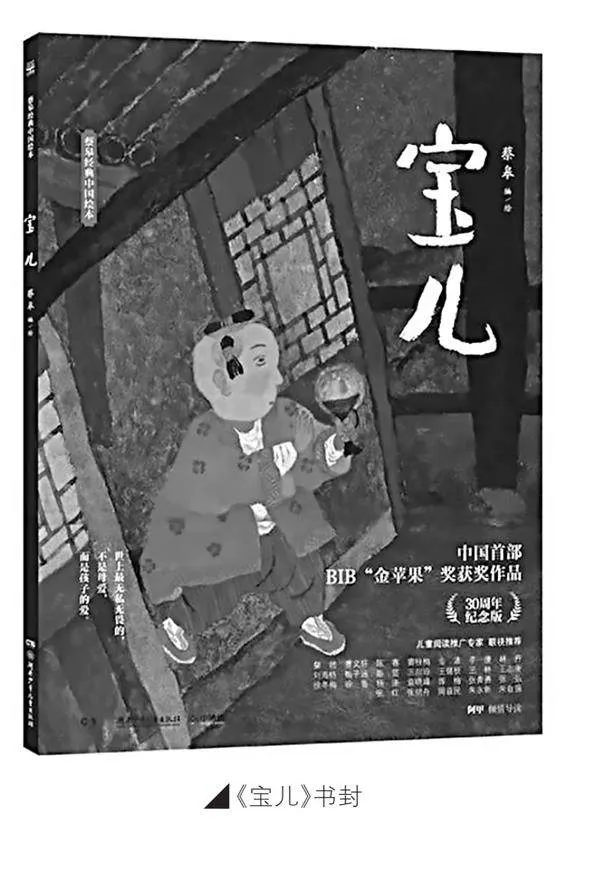

蔡皋畫由聊齋故事改編的繪本《寶兒》,“用黑色調(diào)來(lái)作結(jié)構(gòu),讓它規(guī)范著畫面”。她認(rèn)為“實(shí)際上,生活就是如此這般地規(guī)范一切的”。在她眼里,色彩本身沒(méi)有好壞,各種顏色是互相成全的,既可用于構(gòu)圖,又能表情達(dá)意。寶兒智勇救母時(shí)身處的壓力環(huán)境與心境,蔡皋有切身的體會(huì),所以她在創(chuàng)作時(shí)情感豐沛,得心應(yīng)手。畫《寶兒》她只用了二十天,“因?yàn)槲冶锏锰昧耍嬐曜詈笠粡埖臅r(shí)候,我倒下了,趴在桌子上起不來(lái),太累了” 。作品是從她生命中開(kāi)出的花,經(jīng)歷是苦難也是營(yíng)養(yǎng)。

等到她該上中學(xué)的時(shí)候,很多學(xué)校不愿錄取她,她只能進(jìn)一所民辦中學(xué)。這個(gè)學(xué)校由民房改造而成,校舍簡(jiǎn)陋,低矮昏暗。“我一進(jìn)去就想哭,那里面全部是出身不好的人,各種各樣有問(wèn)題的老師,但是他們都是很好的老師,課堂的教學(xué)給我藝術(shù)的享受。我現(xiàn)在很感謝他們。”蔡皋像一粒隨風(fēng)而行的種子,任由命運(yùn)把“有問(wèn)題”的學(xué)生托付給“有問(wèn)題”的老師。幸運(yùn)的是,她落在了一片精神沃土上。

學(xué)校教育環(huán)境寬松自由,學(xué)識(shí)淵博的老師引導(dǎo)她積淀了扎實(shí)的文學(xué)功底,培育了她博雅的審美趣味。蔡皋在“一席”演講中深情地回憶當(dāng)年的老師說(shuō)“他們本人就是文學(xué)”,還吟誦了《九月九日憶山東兄弟》,語(yǔ)調(diào)婉轉(zhuǎn)動(dòng)聽(tīng),讓人禁不住反復(fù)去聽(tīng)去感受,仿佛能穿越時(shí)光和她同坐一間教室,親炙其師。

在特殊情境中,蔡皋也算塞翁失馬。得遇良師,并擁有一方安靜的書桌,她沐浴了教育黃金時(shí)代的余暉,也目送其蒼涼離去的背影。1963年,她入讀湖南第一師范學(xué)校。學(xué)校藏書豐富,老師直接讓學(xué)生們“讀莎士比亞,讀普希金,直接讀《古文觀止》,讀唐詩(shī)和宋詞”。她也讀雨果、托爾斯泰、巴爾扎克,她的學(xué)生時(shí)代就是在閱讀中度過(guò)的。蔡皋的學(xué)習(xí)目標(biāo)不是文憑,不是畢業(yè)找個(gè)高薪職位。她單純喜歡文學(xué)的美妙,享受閱讀的快樂(lè)。至今,興之所至?xí)r她仍能流暢背誦一些名篇佳作。她說(shuō):“老師不文學(xué)的時(shí)候,我自己就在那里文學(xué)了。”這是一種自主學(xué)習(xí)的入境,她篤信讀一肚子學(xué)問(wèn)勝過(guò)漂亮的成績(jī)。今天看來(lái),這無(wú)疑是“自毀前程”,但她如其所是地成長(zhǎng),也從而走向自己的廣闊與可能。蔡皋認(rèn)為“語(yǔ)言和文字是對(duì)孤獨(dú)最有效的對(duì)抗,人們用它們構(gòu)筑各式各樣的船只去抵達(dá)理想”。在博覽群書的過(guò)程中,她對(duì)閱讀有切身的體會(huì):“兒童閱讀要緊的就是興趣。什么窮其究竟,什么標(biāo)準(zhǔn)答案,煩人咧!”“讀得多了,你自己就會(huì)比較哪個(gè)好。”后來(lái),她和朋友討論“唯有讀書高”,達(dá)成共識(shí)——“讀書高,是讀書的樂(lè)趣在高處”。這是在傳統(tǒng)的陳腐觀念中生發(fā)出了全新的體悟。

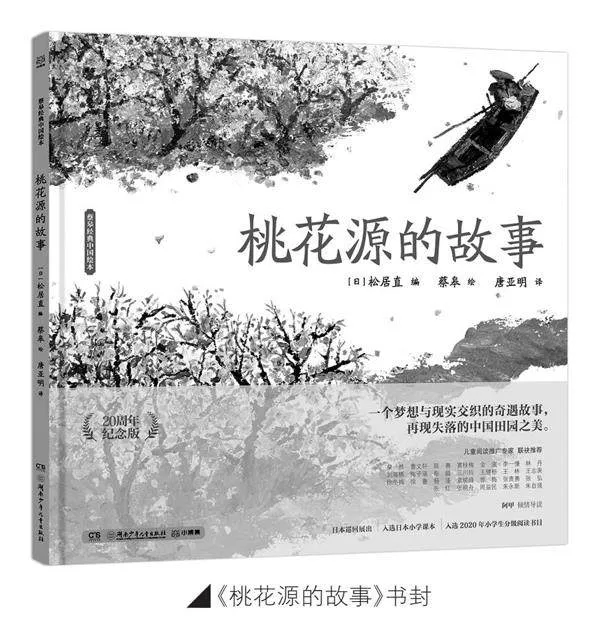

在艱苦的歲月中,她開(kāi)始向內(nèi)心求索,從而一步步走向自己。毛姆說(shuō)“閱讀是一座隨身攜帶的避難所”,誠(chéng)哉斯言。癡迷于文學(xué),涵泳于經(jīng)典,廣博積累使蔡皋厚培根基,開(kāi)闊視野,并培養(yǎng)了超越性思維,也從中汲取了充足的生命能量抵御外界的嚴(yán)酷。這使她后來(lái)在創(chuàng)作中厚積薄發(fā),從容自如,意到筆隨。畫《桃花源的故事》時(shí),詩(shī)句排著隊(duì)等她把“心里喜歡的東西畫進(jìn)去”。她覺(jué)得“現(xiàn)實(shí)的很硬,文學(xué)的、藝術(shù)的、理想的東西可以軟化它”,可敬可愛(ài)的老師、古今中外的佳作、自由無(wú)拘的學(xué)習(xí),是盛開(kāi)在記憶里的一朵朵花,任何時(shí)候想起都芳香四溢。

“只記花開(kāi)不記年”,“時(shí)間也就如同飄香的花樹(shù),每天會(huì)開(kāi)出一朵新奇的花來(lái)”。學(xué)生時(shí)代是人生重要的精神成長(zhǎng)時(shí)期,也是蔡皋審美取向、藝術(shù)旨趣和個(gè)人風(fēng)格的發(fā)育過(guò)程。聆聽(tīng)她的講述,欣賞她的繪本,閱讀她的文章,不論以哪種方式走近她,都能感受到她豐富的底蘊(yùn)與通透的見(jiàn)解。

“桃花源的故事”

師范學(xué)校畢業(yè)后,蔡皋于1968年被分配到株洲縣文化館工作。在那里她遇見(jiàn)了學(xué)繪畫的蕭沛蒼,兩人以畫為媒相識(shí)、相知,結(jié)為伉儷。她自己成分“黑”,又喜歡“黑五類”身份的蕭先生,在別人看來(lái)顯然是“不識(shí)時(shí)務(wù)”,外加她有抗命行為,例如不肯按上級(jí)要求舉報(bào)同事,這樣秉持本心做人做事的后果很快便顯現(xiàn)出來(lái),她被穿小鞋了,被調(diào)到株洲縣一個(gè)更偏遠(yuǎn)的太湖公社太湖小學(xué)教書。如果蔡皋功利一些,就不會(huì)和蕭先生結(jié)合;如果她世故一些,就不會(huì)被下放農(nóng)村吃那么多苦。但她不愿違心行事,就是要遵從內(nèi)心,就像她喜歡文學(xué)和繪畫一樣。文藝與審美對(duì)人的凈化無(wú)聲無(wú)息。

去偏遠(yuǎn)的小學(xué)報(bào)到時(shí),丈夫挑著籮筐去送她。天地蒼茫間,那段狹窄曲折的山路,像永遠(yuǎn)也走不完一樣漫長(zhǎng)。前方是茫然的未知,眼前是新婚的別離,想想那個(gè)情境真是令人神傷。他氣喘吁吁地前行,她偷偷抹著眼淚在后面緊跟。兩人無(wú)法并行的崎嶇山路,也隱喻了他們初入社會(huì)、世路艱辛的那段人生。

學(xué)校由一個(gè)唐代的古寺改建,坐落在群山環(huán)繞中。寺院內(nèi)有一棵六朝時(shí)種的松樹(shù),一直到她離開(kāi)時(shí),那棵樹(shù)還活著。每當(dāng)校園的鐘聲敲響,山鳴谷應(yīng),頗有禪意。來(lái)這個(gè)學(xué)校,她教課也當(dāng)班主任,白天上課,晚上改作業(yè),還要干各種農(nóng)活兒,從砍柴、擔(dān)水、挑塘泥,到打油茶、曬茶、磨茶,什么活兒都干,春插秋收累得她想哭。心愛(ài)的繪畫被擠進(jìn)生活細(xì)縫里,她只能忙里偷閑畫幾筆。

一開(kāi)始,蔡皋和很多人一樣,認(rèn)為農(nóng)村代表貧困落后,心里特別委屈。后來(lái)她漸漸適應(yīng)了,并有了新的發(fā)現(xiàn)與生命體驗(yàn)。農(nóng)民純厚善良,沒(méi)有那么多“階級(jí)斗爭(zhēng)”,對(duì)身為老師的她喜歡又親近。孩子們活潑可愛(ài),清澈?jiǎn)渭儯矚g融入孩子生活的創(chuàng)造性教書工作,孩子也以稚樸的方式表達(dá)他們對(duì)蔡老師的體恤與親愛(ài),送來(lái)野花、紅薯、雞蛋。誠(chéng)如沈從文所言,“忠誠(chéng)地活著,擔(dān)負(fù)起自己那一份命運(yùn),不問(wèn)所過(guò)的是如何貧賤艱難的日子,也從不逃避為求生而應(yīng)有的一切努力”,她慢慢發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)村的草木山川間、煙火日常中處處充滿生機(jī)與趣味,也越來(lái)越喜愛(ài)這里。

六年的鄉(xiāng)村生活,清苦艱辛“勞其筋骨”,也快樂(lè)充實(shí)“曾益其所不能”。眼中的萬(wàn)物可愛(ài)逐漸消解了她心中的消沉和灰暗,她的心情明媚鮮亮起來(lái)。生活雖粗陋,她總能從日常點(diǎn)滴中發(fā)現(xiàn)趣味的折光。“當(dāng)時(shí)只是平常事,過(guò)后思量倍有情”,鄉(xiāng)村生活是她刻骨銘心的一段生命時(shí)光,其間無(wú)意識(shí)的經(jīng)驗(yàn)積累,成為她日后創(chuàng)作的多彩素材庫(kù)和源頭活水,不斷助產(chǎn)出新作品。憶及當(dāng)年,她覺(jué)得“沒(méi)有那段生活就沒(méi)有我的繪本”。在畫陶淵明筆下的桃花源時(shí),記憶中的花與樹(shù)、人與物、事與情都自然而然地從心頭來(lái)到筆下。她畫鄉(xiāng)村寧?kù)o的日常生活,也畫內(nèi)心的憧憬與浪漫,借他人酒杯,澆自己的塊壘。《桃花源記》原文中的“率妻子邑人來(lái)此絕境”一句,和當(dāng)年丈夫肩挑女兒和奶粉尿布前來(lái)的畫面很是貼合,她畫起來(lái)更是筆隨情動(dòng)。她以自己的生命體驗(yàn)進(jìn)行了感悟過(guò)濾和認(rèn)知轉(zhuǎn)化,活出了現(xiàn)實(shí)中的桃花源。

這段經(jīng)歷也影響到她后來(lái)的生活,進(jìn)城住上樓房后,她把桃花源的故事延續(xù)到屋頂上的空中花園里,在那里有滋有味地經(jīng)營(yíng)自己的園藝日常。那里有花鳥(niǎo)蟲(chóng)草,有瓜果菜蔬,有四季變換,有榮枯代謝,她看花間的蜂飛蝶舞,也看天邊的日升月落。“快樂(lè)是種能力,來(lái)自生成與吸收”,別人熟視無(wú)睹的生活細(xì)節(jié),都能成為她眼中的趣味、心底的喜悅與紙筆的抒發(fā)。

蔡皋的人生態(tài)度很像蘇軾,蘇軾不論被貶到哪里,都能隨遇而安。她說(shuō):“雖然所有的歡喜皆有不歡喜臥底,但我把它們加起來(lái)喜歡。”以審美的眼光觀照人生的悲歡,能使境隨心轉(zhuǎn)。“人不堪其憂”時(shí),他們能“不改其樂(lè)”,在不同的生活境遇中總能有不同的感悟,并開(kāi)發(fā)出自己的詩(shī)意和遠(yuǎn)方。蘇軾在顛沛流離中創(chuàng)作了大量的詩(shī)文作品,還自我調(diào)侃“問(wèn)汝平生功業(yè),黃州惠州儋州”。蔡皋把艱難困苦也都轉(zhuǎn)化成了藝術(shù)營(yíng)養(yǎng)、靈感與哲思,一一注入作品。 “有些人能感受雨,而其他人則只是被淋濕”,她與蘇軾的人生際遇不同,但人格氣質(zhì)上有相通之處。藝術(shù)創(chuàng)作能凈化情緒,蔡皋說(shuō)“我的審美救了我,我看到綠顏色,看到太陽(yáng)初升,看到朝霞,我就好了”。李娟也有同感,她認(rèn)為寫作是自己的一個(gè)出口,“否則我可能會(huì)是一個(gè)怨氣沖天、很不討人喜歡的人”。加繆的表達(dá)則是“我為了不犯罪而選擇了創(chuàng)作”。

1975年,蔡皋進(jìn)入株洲縣師資培訓(xùn)班任美術(shù)教師,不久后被調(diào)入縣中學(xué)工作多年。她喜歡畫畫,“一輩子做夢(mèng)都想去美術(shù)學(xué)校,但是因?yàn)槌錾韱?wèn)題一輩子都去不了”,當(dāng)畫家的想法還被批得一塌糊涂,但心之所向,她就是“無(wú)孔不入地喜歡”,在能接觸到的連環(huán)畫和雜志中,她挑最好的不斷臨摹。為學(xué)校畫墻報(bào)做宣傳活動(dòng)都是她的練習(xí)機(jī)會(huì)。也是在這樣的過(guò)程中,她的技藝不斷精進(jìn),開(kāi)始引人關(guān)注。

“一蔸雨水一蔸禾”

1982年,蔡皋被調(diào)到湖南少年兒童出版社,從事編輯和繪本工作。終于有機(jī)會(huì)能傾情投入做自己喜歡的事了,她的喜悅在胸中鼓蕩。到出版社的第一天,她感覺(jué)整個(gè)人都特別輕盈,“走路像風(fēng)一樣”,她想慢一點(diǎn)細(xì)一點(diǎn)體驗(yàn)這種喜悅。

生活向她展開(kāi)了寬廣的畫布,蔡皋倍感鼓舞,決意用加倍的熱情和努力回報(bào)這個(gè)機(jī)會(huì),極力做好工作。她把出版社當(dāng)作大學(xué),邊學(xué)邊做,既博采眾長(zhǎng),也師法自然。做繪本是她教師工作的另一種延續(xù),她懂孩子、愛(ài)孩子,自己也像孩子一樣清明純凈。從學(xué)校到出版社,蔡皋換了一種方式親近孩子,以繪本引導(dǎo)兒童閱讀,培養(yǎng)其審美能力。在適宜的環(huán)境中,她多年的生活積累萌發(fā)出各種靈感創(chuàng)意,以色彩、線條、韻律和節(jié)奏紛紛展示出來(lái),《七姊妹》《海的女兒》《干將莫邪》《李爾王》《曬龍袍的六月六》等佳作頻頻面世。長(zhǎng)沙有句俗語(yǔ)叫“一蔸雨水一蔸禾”,她覺(jué)得“每個(gè)人的頭頂上都有一塊天,都會(huì)有雨水的滋潤(rùn)。人心對(duì)好的東西總會(huì)有感覺(jué),作品不會(huì)著急,我也不會(huì)著急。好東西是不怕寂寞的”。

1995年,在國(guó)際兒童讀物聯(lián)盟中國(guó)分會(huì)(CBBY)舉辦的“小松樹(shù)”獎(jiǎng)評(píng)選中,蔡皋編輯的繪本《小蛋殼歷險(xiǎn)記》《貝貝流浪記》《小兔子小兔子當(dāng)了大偵探》《倍加的櫻桃班》攬獲了四項(xiàng)大獎(jiǎng),引起“小松樹(shù)”獎(jiǎng)創(chuàng)辦人之一松居直的注意。松居直是日本繪本界的代表性人物,他說(shuō):“我想見(jiàn)見(jiàn)這家出版社的社長(zhǎng),見(jiàn)見(jiàn)這位編輯。”由此,蔡皋與松居直相識(shí)。由此,她向繪本專業(yè)領(lǐng)域又邁進(jìn)一步,之后她和松居直合作出版了《桃花源的故事》。

如果說(shuō)生活體驗(yàn)是沃土,感悟是種子,那么機(jī)會(huì)便是云層灑下的甘霖,她的作品自然而然“破土而出”,如一株株禾苗新綠喜人。人們總說(shuō)機(jī)會(huì)只屬于有準(zhǔn)備的人。她準(zhǔn)備得太久了,這種準(zhǔn)備是不計(jì)利害得失的內(nèi)心執(zhí)拗,是走過(guò)曲折艱辛的不改初心,她等來(lái)了自己的雨水,也等來(lái)了自己的伯樂(lè),還有知音讀者。當(dāng)年的不公與隱忍都變成了她的“最高獎(jiǎng)賞”。

蔡皋的很多作品都和孩子有關(guān),創(chuàng)作時(shí)她總能以兒童視角去表達(dá)和抒發(fā)。她認(rèn)為孩子的言行中有天啟,所以她稱孩子為“小先生”,還出過(guò)一本書,就叫《小先生》,記錄觀察到的孩子的日常生活。同時(shí),她的繪本多取材于中國(guó)傳統(tǒng)文化、民間文化,她常在人間煙火、歌謠故事、個(gè)人生活中發(fā)現(xiàn)吉光片羽,經(jīng)過(guò)提煉、感悟,細(xì)密地編織成一冊(cè)冊(cè)錦繡。她的畫融合了中國(guó)傳統(tǒng)文人畫和民間畫的風(fēng)格,涉筆成趣,靈動(dòng)明快,意蘊(yùn)豐富。無(wú)論是花鳥(niǎo)魚蟲(chóng)還是器具人物,處處顯現(xiàn)質(zhì)樸、安寧的氣質(zhì),以及個(gè)人的獨(dú)特體驗(yàn)感受,同時(shí)流露出沖淡平和、豁達(dá)樂(lè)觀的哲學(xué)意味。如《桃花源的故事》《曬龍袍的六月六》《孟姜女》《花木蘭》等都蘊(yùn)含中國(guó)人樸素的生命態(tài)度。這是審美境界,也是生命境界。

因?yàn)闆](méi)經(jīng)過(guò)專業(yè)學(xué)習(xí),她的畫風(fēng)中沒(méi)有什么條框拘限,她以樸拙不加雕飾的筆觸來(lái)抒情寫意時(shí),顯得更加隨性自如,也更好地實(shí)現(xiàn)了簡(jiǎn)淡與溫馨的和諧。即便有專業(yè)學(xué)習(xí),她猜想自己也“只會(huì)學(xué),不會(huì)被捆綁,不會(huì)鉆進(jìn)去出不來(lái)”。王國(guó)維在《人間詞話》中寫道:“入乎其內(nèi),故能寫之。出乎其外,故能觀之。入乎其內(nèi),故有生氣。出乎其外,故有高致。”她深知藝術(shù)創(chuàng)作的規(guī)律。

蔡皋是個(gè)真率隨性的人,以平常心做事做人,“我做作品是有話可說(shuō)才做,有感受的時(shí)候才做。有些是給成人看的,有些是給兒童看的,還有些是給自己看的”。這使得她的作品有種自然天成的品質(zhì),沒(méi)有為文造情的刻意。她喜歡記筆記,多年來(lái)記錄了很多日常生活中的詩(shī)意瞬間和奇思妙想。每一次發(fā)現(xiàn)的驚喜,都像電影《心靈奇旅》中的二十二號(hào)初來(lái)地球,找到了靈魂的“火花”。因?yàn)樵谒劾铮f(wàn)物有靈,讀、寫、畫都是靈修方式。寥寥幾筆勾勒的簡(jiǎn)畫,配以散淡平實(shí)的點(diǎn)睛文字,加上有趣的主題,別致的細(xì)節(jié),無(wú)一不顯現(xiàn)她的活躍思維與生活情趣。

雖歷經(jīng)生活的一路顛簸,走過(guò)泥濘坑洼,她的赤子之心卻不染纖塵,始終保有敏銳的感知力,總能在不經(jīng)意間捕捉生活的精彩與閃光。她穿越黑暗,自己成為發(fā)光體,她的目光把平凡樸素的人、事、物都照亮,并散發(fā)出暖意。一次在她的空中花園接受采訪時(shí),突然下起雨來(lái),采訪組人員一邊伸手擋雨,一邊勸她快回室內(nèi),她卻興奮地仰起臉來(lái)接雨。心理上一直像個(gè)調(diào)皮的孩子,創(chuàng)造力才源源不竭。“筆記是一種撫慰,也是一種恨無(wú)長(zhǎng)繩能系日的彌補(bǔ)吧。”她的很多筆記本,隨便打開(kāi)一冊(cè)都是詩(shī)畫相得益彰的頁(yè)面。編輯們發(fā)現(xiàn)這一寶藏,從中摘錄一些出版,便是受歡迎的作品,日前出版的《人間任天真》便是她最新的散文集。

談到自己的作品,蔡皋形容“它像是一泓清水,不大不小剛好照見(jiàn)我的天光和云影,照見(jiàn)我的生活”。她努力把最好的東西給童年,認(rèn)為“不給童年,會(huì)耽誤多少人一輩子”,所以她的創(chuàng)作把生活與理想合二為一,用一冊(cè)冊(cè)繪本豐富并守護(hù)無(wú)數(shù)孩子的童心。

畫家黃永玉看過(guò)蔡皋的作品后感嘆,“畫得真好啊!湖南有福了”。學(xué)者鐘叔河說(shuō)“蔡皋的畫好,文字又比畫更好”。這些“好”會(huì)惠澤更多人,也需要更多人去慢慢品味。