在田野綻放青春

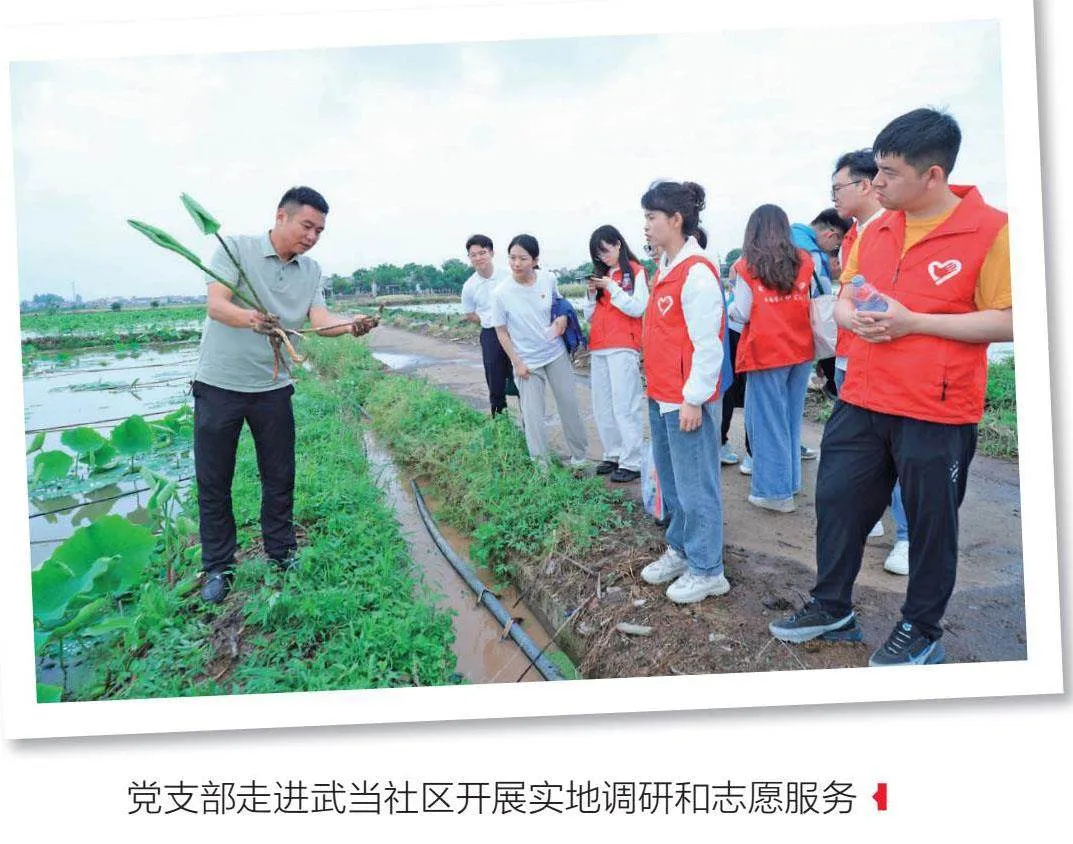

“武當社區是一個因南水北調中線工程而修建的移民村。2023年以來,我們多次前往武當社區開展社會實踐和志愿服務。”6月15日,在華中師范大學中國農村研究院(以下簡稱中農院)主辦的田野青春故事分享會上,“百村觀察”平臺黨支部黨員講述了他們和社區的動人故事。

2006年,中農院啟動“百村觀察”項目,對全國數百個村進行長期的跟蹤觀察,已連續開展18年。依托該項目,成立跨年級、跨專業的研究生黨支部,即“百村觀察”平臺黨支部。今年,“百村觀察”平臺黨支部入選全國高校“百個研究生樣板黨支部”創建名單。

黨支部堅持黨建和調查業務工作融合,由黨支部書記擔任“百村觀察”平臺業務主管,支委分別擔任問卷設計中心、調查組織中心等4個調查業務中心負責人,常態化組織師生開展田野調查。打造集“調、講、宣、寫”功能于一體的研究生培養實驗示范區,積極推動黨團班一體化建設。

支部引導學生帶著理論觀察,帶著問題調研,帶著思考實踐。3年來,組織1190人次參與調研,審核錄入問卷和調研報告累計12540份,帶領172名學生前往全國21省53個村開展“習近平總書記鄉村足跡尋訪活動”,訪談320名基層黨員干部和1000余名農戶,累計行程超過2萬公里。“百村觀察”平臺黨支部社會實踐隊榮獲“三下鄉”全國優秀實踐團隊。

“支部發揮田野調查特色和政治學一流學科優勢,把黨建活動立于田間地頭,把黨員教育放在鄉村振興前沿,把黨員服務做到基層治理一線。”黨支部書記龍鳳翔介紹,支部打造田野黨建品牌,在武漢、咸寧等地設立“田野黨建工作室”,鼓勵黨員錄制“行走的黨課”,開展田野青春故事分享會和百村講壇活動,引導黨員厚植家國情懷,體悟中國之治。

“70歲的黨員龐西明,在村里建設時,主動認領服務崗位,帶著村民義務投工,頂著烈日監督工程質量。”在崇陽縣大市村做田野調查時,支部黨員馬蕊將了解到的優秀黨員事跡錄制成“行走的黨課”,號召大家以他們為榜樣,做到知責于心、擔責于身、履責于行。

“我的訪談對象雖然是‘小人物’,但卻展示了‘大歷史’。”支部黨員鄭佳俊在感受鄉村振興帶來的改變的同時,還將農村存在的普遍問題撰寫成調查報告。

黨支部聚焦“學科維度”與“個人維度”的雙重成長,不僅參與出版《消逝的村莊》《中國農村調查》等書籍10多冊,參與撰寫咨詢報告獲省部級及以上批示和采納53篇,還涌現出湖北省大學生自強之星、湖北省高校“研究生黨員標兵”。支部黨員們在田野中了解國情、社情、民情,責任擔當意識和綜合能力進一步提升。

“調研中,我聽到了很多感人的故事。村支書帶領鄉親們致富的故事,讓我敬佩不已,我也想成為這樣的人。”支部黨員王雪瑩打算畢業后扎根基層。

與王雪瑩有相同想法的學生不在少數。龍鳳翔說:“支部以黨建帶學術,以學術促科研,開展紅色足跡尋訪、鄉村振興調研等活動,堅定支部黨員理想信念,培養了一批批‘動腿能調查、動眼能觀察、動腦能思考、動手能寫作、動口能表達’的綜合型人才。”