中華文明溯源“藝”猶“味”盡

中華文明是世界四大文明之一,博大精深,源遠流長,是世界上唯一自古延續至今、從未中斷的文明。近二十多年來的考古工作取得了豐碩成果,透過豐富的考古發現和深入的調查和研究,揭示了中華文明起源、形成與早期發展的歷史脈絡,實證了我國五千多年的文明史,展示了以中原地區(黃河中下游)為中心的中華文明多元一體格局的形成、演進過程。本期,我們不僅通過考古學家的發掘成果溯源中華文明,還以當下的藝術家、美食家之作,與亙古星辰相望連接……

藝art

香港故宮文化博物館與中國文物交流中心聯合主辦

中國銀行(香港)呈獻:“中華文明溯源”特別展覽

中國銀行(香港)呈獻:“中華文明溯源”(“中華文明溯源”展覽)由香港故宮文化博物館(博物館)和中國文物交流中心聯合主辦,并得到博物館戰略合作伙伴中國銀行(香港)贊助,為慶祝中華人民共和國成立75周年的活動之一。展覽展出約110件新石器時代至夏代、跨越5,000年的珍貴文物,當中16件為國家一級文物。“中華文明溯源”特別展覽開幕當日,主禮嘉賓包括:香港特別行政區政府署理文化體育及旅游局局長劉震、中國文物交流中心主任譚平、西九文化區管理局董事局主席唐英年、中國銀行(香港)副總裁陳文、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀及香港故宮文化博物館館長吳志華博士。“中華文明探源工程”首席專家、河南省文物考古研究院院長王巍,以及為展覽錄制“星”音導賞、著名歌手及藝人張智霖以特別嘉賓身份出席典禮。展覽于博物館展廳8舉行,展至2025年2月7日。

近110件珍貴文物包括玉龍、神人對虎紋石雕等

“中華文明 溯源”展覽聚焦近二十年中國重要的考古發現,展出約 110 件(套)新石器時代至夏代、跨越 5,000 年的珍貴文物。這些展品來自內地北京、甘肅、遼寧、安徽、浙江、山東、湖北、山西、陜西、河南等省市和香港共14間博物館和考古機構,涵蓋九個考古文化和九個主要考古遺址,大部分文物是首次在香港展出。展品中有16件為國家一級文物。展覽分為三個單元:第一單元“孕育——文明初成(距今5,800–5,200年前后)”:黃河、長江中下游以及西遼河流域等不同區域都出現了文明初成的跡象。第二單元“綻放——古國文明的發展(距今 5,200–3,800 年前后)”:西遼河流域的紅山文化開始衰落,而黃河中下游地區和長江中下游地區的文明走上了不同的發展道路。第三單元“傳承——王朝時代的開始(距今 3,800 年–3,500 年)”:夏朝建立,中華文明進入了新階段。在以上三個單元和時期中,具代表性的珍貴文物分別為玉龍、玉琮和銅斝,均為國家一級文物。

第一單元中的玉龍(距今 6,000–5,000 年),來自紅山文化中晚期遺址,是中國最早具有龍形象的實物之一;第二單元中的玉琮(距今 5,300–4,300 年)作為身份的標志,是良渚文化玉禮器系統的代表,也體現了良渚玉文化對周邊文化和后世的廣泛影響;第三單元的銅斝(距今3,800–3,500年)為來自二里頭文化的青銅禮器,反映了二里頭文化獨特、發達的青銅鑄造技術,以及以青銅器為核心的中華禮儀制度的逐漸形成。不少器物生動展現人們豐富的物質和精神生活。其中,長江中游地區規模最大、保存最完整的新石器時代聚落遺址——湖北天門石家河遺址,出土的陶塑刻劃生動,例如人抱魚像(距今5,300–3,800年)。當地亦發現大量玉器,或夸張或具象,如人頭像(距今4,200–3,800年)。此類玉人像也被認為是四川三星堆文化祭祀坑(距今3,300–3,100年)出土青銅頭像的靈感來源之一,展示出長江流域源遠悠長的文化傳承。

張智霖「星」音導賞沉浸式探索新石器時代城址

位于陜西省的石峁遺址是21世紀中國最重要的考古發現之一。古城面積達400萬平方米,相當于六個紫禁城,是距今4,300至3,800年時期東亞地區最大的城址。石峁遺址的考古發現改變了以中原為中華文明發祥地的傳統認知。古城核心“皇城臺”的外形像一座平頂的金字塔。城址的規模和令人驚嘆的石雕,充分體現了統治者的動員能力,以及當時人們豐富的精神生活,顯示中華文明正處于形成階段。在皇城臺還發現了超過12,000枚用于縫紉的骨針,數量遠超石峁人群所需,可能說明了他們與周邊群體之間的緊密交往。香港故宮文化博物館為“中華文明溯源”展覽特設沉浸式多媒體裝置,以270度全景銀幕,將陜西石峁遺址呈現,觀眾仿如置身遺址現場,沉浸式探索這座新石器時代城址。博物館設計部門早前曾前往現場考察,并與內地機構緊密合作。此多媒體裝置的內容應用以GIS地圖為基礎的田野考古勘探技術,結合360度全景拍攝等技術,全方位收集遺址范圍,準確地把現場的實際位置和形狀立體呈現。博物館很榮幸邀請了著名歌手及藝人張智霖錄制廣東話“星”音導賞,帶領觀眾了解遺址及其文化。張智霖很高興能為“中華文明溯源”展覽獻聲,他分享道:“我很榮幸參與這項弘揚中華文化的跨領域項目。展覽展示多個宏偉的考古遺址、以及眾多手工精巧、造型非凡的出土文物,體現出中華大地先民豐富的精神生活及他們對人類文明做出的偉大貢獻。我鼓勵大家走入展廳,近距離觀賞這些珍貴文物,并配合我的語音導賞,感受中華文明的絢麗多彩。”

我鼓勵大家走入展廳,近距離觀賞這些珍貴文物,并配合我的語音導賞,感受中華文明的絢麗多彩。

——張智霖

味taste

“消失的名菜”重現江湖

中國大酒店與廣州博物館共同打造

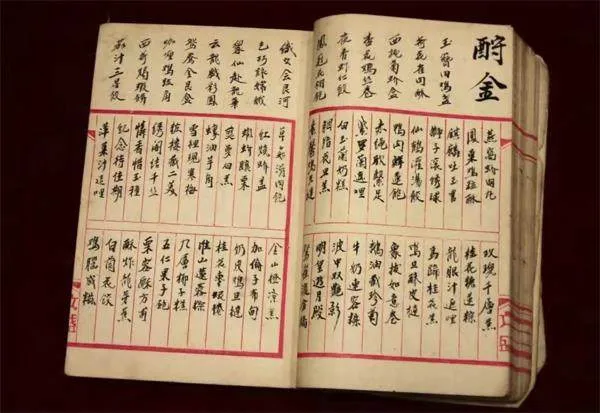

中國大酒店與廣州博物館共同打造的文旅融合品牌“消失的名菜”自2020年項目啟動,從復原老菜譜,到民國宴席,從老菜新做,到薈聚成書,品牌已步入第四個年頭。今年,“消失的名菜”另辟蹊徑,以粵語為紐帶,以口口相傳的方式,傳承粵菜的精粹,共享粵味之美。

粵菜之源 萃圖成字

廣州博物館館藏的民國老菜譜,大多是用粵語書寫,簡短的句子里就蘊含了精妙的手藝。如果將普通話比作一位優雅的女子,那么粵語更像是一位活潑的鄰家少女,九聲六調之間,盡是人間煙火。在“消失的名菜”第四季中,每一道佳肴的命名均融合了菜式的精髓、獨特的烹飪技巧以及深層的文化內涵,以富含粵語風韻的方式,生動詮釋出每一道菜品的獨特魅力與風味。

主菜“京參動魄”,粵語諧音“驚心動魄”,實為金蔥冷吃金沙參。中國大酒店的廚師團隊創新海參的做法,用炸的烹飪方式讓海參外表金黃酥脆,內里Q 彈飽滿,以京蔥、香蔥、紅蔥頭三種蔥切絲油炸,豐富菜式的香氣和口感的層次。“鮑你筍到飛起”則出自上世紀五六十年代的名菜“龍穿鳳翼”,鮑魚取包羅萬有的意思,“筍”取順利之意,雞翅則代表著成功、騰飛,有著美好寓意。此菜以釀雞翼為基,鹵熟去骨,填入干鮑絲與冬菇絲,口感豐富,濃味鮮香。“荷包漲卜卜”實為上湯娥姐粉果,將廣州西關傳統小吃娥姐粉果別出心裁地油炸后蘸以特別湯品食用。金黃酥脆的粉果形似荷包,寓意金玉滿堂,故得此名。最后以一道甜而不膩,養心安神的蓮子羹作為甜蜜尾聲,配上晶瑩剔透,口感軟糯的豆沙水晶餅和玫瑰花,寓意“花好月圓”,傳達著中國人對理想生活狀態的獨特見解以及對幸福人生的熱烈贊美與深切向往。

傳承創新 融合交流

一搓一揉,一道道美味在流轉的指尖中傳承,這些消失的菜式亦在一句句粵語里口口相傳,生生不息。“消失的名菜”以粵語的方式得以廣泛傳播,舌尖上的粵菜亦擴大了粵語的影響力,從而形成文化上的良性循環,讓更多的人特別是下一代能夠了解并傳承這份珍貴的文化遺產,進一步提升廣東乃至中國的文化軟實力。據悉,今年 3月,嶺南集團旗下中國大酒店聯合香港新世界發展集團,在香港K11 MUSEA舉辦多場“消失的名菜”文化品牌展覽,促進了粵港澳大灣區的文化交流與融合。同時聯合香港三聯書店發布《消失的名菜》香港版,共同鑒賞廣州飲食文化的歷史底蘊和傳承創新,推動大灣區文旅融合、文化交流、美食互動和消費轉型。

藝 art

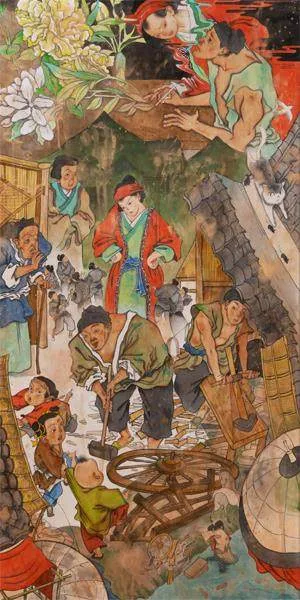

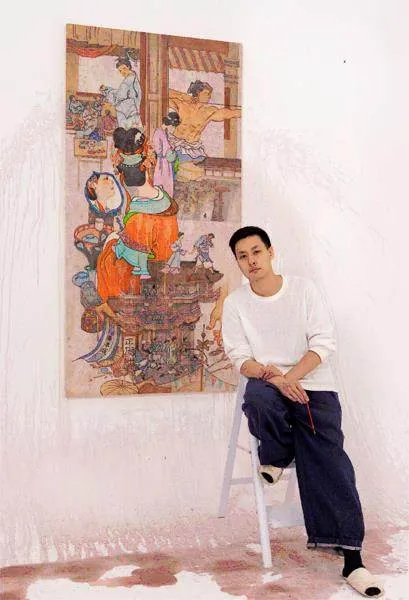

陳漢煜 重新解讀《清明上河圖》1600余位小人物

Q&A 對話陳漢煜

陳漢煜將《清明上河圖》中1600余位小人物以“盲盒”故事方式打開,《清明上河圖》所描繪的北宋是一個文明程度很高的社會,在史書中記載的很多社會禮俗和現在有很多相近的地方,其中記載的很多有趣的典故,如“河東獅吼”、“朝出樓板,暮傳咸陽”等很能引起當代人共情,他會在這些典故和依據上做符合現代價值觀的改編。另一種編寫方式就是以自己的所見所聞或社會熱點為起點,“假使這個事情發生在宋代會怎么樣?”,提出這樣的問題后,再開始編寫創作,有時候非常有趣,筆下人物常常會因為他們自身的性格把這個故事推進到他也沒遇見過的地方。還有一種編寫方式介于上述兩者之間,就是從明清的小說話本以及傳統戲曲的情節出發,再進行改編,比如馮夢龍的《三言》和凌濛初的《二拍》,其中文筆和情節都是模擬宋代說書人的感覺,像《北宋的大盜》中的“我來也”,《借錢的父子》中的小兒子“板兒”等,這些人物都有跡可循,陳漢煜從這些傳統文藝作品汲取了非常多的靈感。

P:你是從何時開始,對中國傳統文化感興趣的?

陳漢煜:我四歲習畫,從素描、速寫、色彩這套西方繪畫體系入手,夯實基礎,直到進入大學,學習古書畫修復之后,接觸了中國傳統繪畫。因為書畫修復有一個步驟被稱為“接筆”,即在殘破的畫卷上補上缺失的畫意,接筆人必須精通筆墨和材料,甚至在筆法上也要做到與原畫接近,所以跟著老師系統學習中國傳統繪畫,臨摹了大量古畫,從此一發不可收拾。中西方繪畫有很大差異,從繪畫技巧上自不必多說,造型、透視、設色和工具都有不同;而在審美角度上,區別尤顯,西方繪畫重光影、重體積,表達的情感飽滿又熱烈,而中國傳統繪畫重線條、重意境,其中情緒和思想藏在重重衣褶和連綿的山巒之中,令人思緒飛揚又不失莊嚴厚重。我自己是個內向但又想表達的人,與中國傳統繪畫的內核也更加契合,在傳統文化上做二次創作也成了我個人藝術創作的主題。

P:這些故事看似是你的天方夜譚,但想必你也需要下足更多功夫,才有勇氣去“創造”新的故事吧?

陳漢煜:編寫古代故事的非常大的困難就是要符合當代人的審美。首先是故事結構,短視頻時代下,觀眾對于內容的要求是非常挑剔的,點開視頻的3秒鐘之內,必須抓人眼球,要么故事開頭足夠吸引人,要么畫面足夠震撼。這個與說書先生娓娓道來的方式非常不同,在故事結構和表述上要做到短頻快。其次是史料上,我曾經編寫過一篇以王安石變法中“青苗法”為引子的故事,我對著即將完成的成稿思索再三,還是放棄了。因為對于冷門知識的科普,觀眾更想看的是能與自己共情的故事,所以在史料和故事感的平衡上,每次都是我糾結的點。現在內容已經成為系列了,雖然我的粉絲都非常友好,稱贊故事精妙,畫面精彩,但是這種“喜歡”在短視頻時代是被量化了,受歡迎程度直接會反映在點贊量和收藏量上,這對我來說無形中就會產生一種壓力,“是不是觀眾就喜歡看反轉?”或“這次的典故是不是太淺了?”等自我的懷疑就會影響到接下來的創作。

P:平時你就是喜歡觀察日常生活中的百姓嗎?是不是走在街上腦海里也會隨時串聯出一個故事?

陳漢煜:我不太擅長表達,所以生活中大多是一個聆聽者和觀察者的身份,久而久之就成了習慣,各式各樣的人的行為舉止,是因為他的職業還是因為個性或是因為年齡,都會總結出一個結論藏在心里。我自己的職業是一位畫家,我發現偉大的文藝作品都是會透露平常難以察覺的情感,要想畫出這種情感就得先能觀察出這種情感,為了自己的創作自己也在刻意這樣練習。現在因為自己在畫《清明上河圖》小人物的這個系列,更是會把自己所見所聞串聯成故事。

P:你會如何觀察一個人?還有周遭的世界。

陳漢煜:對于一個合格的藝術從業者來說,共情是最基本的能力,因為我不擅長表達和交流,基本“冷眼旁觀”比較多,這樣也有好處,就是呈現的表情和行為以及事件走向都是真情流露,非常自然,不會因為我要去畫他們的故事而產生偏差,我常常把自己想象成是一個記錄儀,給自己賦予莫名的使命,客觀并盡可能地深刻地記錄這個世界就是我的任務。

P:在你重畫《清明上河圖》小人物畫作的解讀視頻中,“被家暴的木匠、招贅婿的千金、姑娘莫慌”等,都蘊含著遺憾、孤獨的寂寥,你是本就覺得“人生而孤獨”嗎?

陳漢煜:《清明上河圖》在后世有很多的摹本,其中不乏有能者想與張擇端爭一爭高低。比如明四家的仇英,繪畫史中公認的天才,他所作《清明上河圖》人物生動,構圖精絕,顏色艷麗,仇英如同一個說書先生一般,在跟觀眾訴說著姑蘇城中的奇聞軼事,筆下人物如同舞臺上的小品演員各各有戲,但北宋張擇端筆下的《清明上河圖》透露著一種憂愁的現實主義,畫中的人物像是被快門定格在了那一瞬間,為什么有人會坐在樹下嘆氣,為什么他會倒在大門口,觀眾會自然而然地被畫中人物的憂愁而感動。“人生不如意十有八九”,這份憂愁是無關乎年齡、身份甚至是時代的,生活在現實的我們一樣被“憂愁”裹挾,這也就是為什么《清明上河圖》跨越了千年依然能被我們感動,我作品中所寫所畫不過是把每個人的“憂愁”給具象化了。

P:我們好像是在看歷史小故事,但也能讓當下的我們有共鳴,你覺得重現《清明上河圖》中的小人物的最大意義是什么?

陳漢煜:我讀過一條粉絲的留言,他說:“真高興能看到有博主寫小人物的故事了,總覺得某一天自己的故事也能被他用畫筆記錄下來。”這條評論非常戳我,讓我覺得自己做的這件事情非常有意義。我們所讀的歷史正是曾經的人們正值的青春,他們是歷史中的沙礫,同時又組成歷史沙礫,誰說他們不渴望被看見呢,如今能借《清明上河圖》為我們這樣的小人物樹碑立傳,我覺得是非常大的意義,也許在未來的1000年后,人們能提到2000年前的張擇端的《清明上河圖》,也能提到1000年前的陳漢煜筆下的小人物和他們的故事。

P:此外,你還有關于中國山水的畫作《臥游青綠》《凱風快晴的觀察 象鼻山的觀察》,你希望通過自己的視角,帶領我們認知中國山水的何種不同?

陳漢煜:這幾幅作品僅僅是我前些年的嘗試,現如今,畫家可能要創造出某種獨特的畫風才能在能人輩出的藝術品市場占據一席之地。之前苦于自己沒有固定的畫風和系列,借傳統藝術的由頭,做當代藝術的實驗。相比山水,我更擅長畫人物,這幾幅作品僅僅是對山水畫表象的簡單描摹,不得其精髓,所以畫了幾幅就匆匆了事了。

P:請為我們分享你近期比較喜歡的旅游目的地?為了尋找靈感,你還會去哪些特別的地方?

陳漢煜:在今年7月份,我去了北宋首都汴京也就是今天的河南開封,去參觀了按《清明上河圖》一比一復刻的清明上河園,園內從建筑風格、到燈光布置、表演演員甚至是園區內的工作人員,都非常還原宋代歷史,信念感十足,可謂誠意滿滿。此外還參觀了州橋遺址,從宋代至今,不同年代在土地斷面中展現的歷史痕跡清晰可辨,可謂一眼千年,非常震撼。

P:未來你還希望有哪些新嘗試?

陳漢煜:中國傳統文化對于我們青年藝術從業者來說是取之不盡用之不竭的靈感來源,有粉絲幫我算過,如果單單把這《清明上河圖》中的人物悉數畫完得花30年時間,更不用說除此之外還有如此眾多的傳統藝術瑰寶等著我們去挖掘。《清明上河圖》是個起點,但后續無論以什么形式創作,對我來說,畫小人物以及說他們的故事是不會改變的內核。

味taste

淮揚曉宴 現代雅致“淮揚菜教父”周曉燕主理

高端淮揚菜食府淮揚曉宴占地717平方米,是被譽為“淮揚菜教父”的周曉燕大師在澳門主理的第一間餐廳,周曉燕大師委派肖飛出任高級主廚,除了欣賞他精益求精的烹飪理念之外,更因為肖主廚同樣以傳揚淮揚菜文化為己任,致力令中國傳統四大菜系之一的淮揚菜代代相傳。淮揚曉宴以色香味俱全的美饌、奢華的裝潢和精湛的服務為饕客打造極致的用餐體驗。淮揚曉宴開業不久即成功,于《香港澳門米其林指南2023》中獲評米其林一星餐廳殊榮,是對餐廳卓越表現的最佳肯定。

經典藝術升華

淮揚菜是中國四大菜系之一,發源于中國東南的長江和淮河一帶,歷史悠久,文化內涵豐富,歷經三千多年仍屹立于世界美食之林。其最大的特點是講究本味,新鮮淡雅,濃而不膩。淮揚菜亦注重精湛刀工,提升食材的美感和質感,同時增加菜品的味覺層次,表達“食不厭精,膾不厭細”的追求。周曉燕大師是淮揚菜烹飪泰斗,既是淮揚菜非物質文化遺產傳承人,也是革新者及推廣大使。他長期致力于淮揚菜系的經典傳承,同時追求現代審美呈現,將淮揚菜的經典升華至藝術境界,彰顯中國烹飪文化的精華。周大師以精湛刀工和烹飪技巧因材施藝,保留食材風味的同時,更獨具匠心地令各種食材相輔相成,奏響和諧愉悅的味蕾交響曲。作為一間高端淮揚菜食府,淮揚曉宴本著“不時不食”的理念,著重四時尋味,順應自然,在時令食材中尋找極致,將時光轉化為風味。餐廳的推薦菜式包括前后制作用時兩天的蟹粉清燉獅子頭、需要細細地將一百多根魚刺去除的20年花雕蒸鰣魚、蟹肉蛋白文思豆腐羹、蝦籽扒北海道刺參和鱔魚焗飯等。所有菜品皆以負責任方式采購的可持續海鮮和有機蔬菜等食材準備。

當代東方秘密花園

餐廳的設計裝潢奢華精致,猶如一座當代東方秘密花園。賓客漫步于蜿蜒的小徑,移步易景,不同的用餐區在面前徐徐展現,構思巧妙。餐廳的大廳用餐區名為“西湖花園”,深藍色墻面上鐫繡著飄搖靈動的柳枝,靈感源于杭州西湖十景之一“柳浪聞鶯”,冷色系主色調烘托出月色如水的婉約氛圍。大廳左邊的用餐區“香苑”以金黃色墻為主,墻上的手繪結合了鍍金和手工刺繡桂花,尊顯高貴典雅。為了迎合喜歡私密的饕客,餐廳設有三個私人包廂,分別是“漣漪閣”、“煙花醉”和“湖中月”,包廂的名字充滿古典詩意,讓人仿佛感受到徜徉于城市山林的愜意,是舉行宴會或特別活動的完美選擇。