基于微課的教學信息化技術在課程思政的應用探索

摘 要:探索信息技術應用方法在課程思政的應用對提升學生思想道德的效果發生重要的作用。以高等院校交通運輸與車輛工程類專業課程《交通安全工程》為例,通過對課程內容解構,確定微課主題與內容,從社會主義核心價值觀、社會可持續發展、個人職業素質等方面挖掘課程思政元素,確定思政融合點,對課程思政和微課內容進行融合設計。最后,提出“評課”“評學”“評教”的多維評價方式,全面評價微課在課程思政教學中的應用效果。

關鍵詞:課程思政 微課教學 交通安全 教學信息化

1 緒論

《高等學校課程思政建設指導綱要》指出“專業課程是課程思政建設的基本載體,要求結合不同專業的特點分門別類地推進課程思政的建設,培養學生追求真理、勇攀科學高峰的責任感和使命感,以及激發學生科技報國的家國情懷和使命擔當”[1]。微課作為現代信息技術在教育教學的應用,短小精悍易于傳播,適應學習者集中注意力的有效時間段,而課程思政是思政元素以案例形式融合在專業知識中。因此,兩者在時間和形式維度具有很好的匹配性。融合課程思政微課,這種混合式教學模式極大地提升了學生的學習主動性和興趣,順應了《綱要》中“推進現代信息技術在課程思政教學中的應用,激發學生學習興趣”的要求,強調多元化與個性化的教學方法[2]。通過探索基于微課形式下以學生為中心、自主學習為主要學習方式的實踐教學改革方法,使抽象復雜的知識內容變得直觀易懂,有助于高校思政教學取得更加理想的效果[3-4]。

2 課程思政與微課融合路徑

根據《交通安全工程》課程的知識特點,解構課程內容,從人、事、物的角度挖掘課程思政元素,社會熱點問題和典型先進工程案例,激發學生的專業愛好和愛國情懷,借助線上教學平臺開拓學生的學習空間,課程思政與微課融合路徑如圖1所示。

3 微課與課程思政有效融合方案與過程

3.1 課程教學思政目標與元素挖掘

實施課程思政,實現知識傳授、能力培養、價值塑造三位一體的教學目標,已成為高校人才培養的共識[5]。《交通安全工程》課程的思政育人目標將從社會主義核心價值觀、社會發展和個人職業素質培養等三方面挖掘課程思政元素,對學生開展思想政治教育、價值引領和職業素養的培養。

3.1.1 交通安全與社會主義核心價值觀的融合

社會主義核心價值觀對人才培養的價值導向、綜合素質能力的全面發展、創新創業和多元文化意識具有深遠的影響,將社會主義核心價值觀貫穿在課程思政教學之中十分必要[6]。交通事故往往導致人員傷亡,強調生命至上引導學生對生命的尊重;交通安全需要公平公正的執法和管理,引導學生樹立公平正義的觀念,培養學生的法治意識和社會責任感;人是交通系統的主體,讓學生理解文明出行構建和諧、安全的交通運行環境;通過歷年交通事故數據對比,理解我國《中華人民共和國道路交通安全法》在交通法治化建設的里程碑意義。

3.1.2 交通安全與社會可持續發展的關系

交通安全與社會發展存在密切關系:交通安全關系著社會、經濟和環境的可持續發展,引導學生思考交通安全對可持續發展的意義;在危化品運輸中,交通事故導致化學品泄漏,加強交通安全管理減少交通事故和環境污染;交通安全工程需要持續引入新技術以提升社會交通安全水平,通過探索創新從而培養學生的科技創新意識和能力。

3.1.3 交通安全與個人職業素質的培養

職業素質是課程思政中對學生個人發展的重要部分[7]。首先,交通安全需要學生具備高度責任心,通過建立人-車-路-環境的系統思維,使學生認識到交通工程師在交通系統中的責任和義務;其次,學生在解決實際工程問題中,需要具備良好的團隊協作、溝通能力,并能在緊急情況下冷靜應對,做出正確決策;通過開展創新實踐活動和科教融合,培養學生的創新意識和解決問題的高階能力。

3.2 微課與課程思政融合設計與開發

3.2.1 課程內容解構

《交通安全工程》是面向汽車與交通類專業學生的專業課程,其知識結構包括以下方面。

(1)交通安全概述:交通安全與交通事故的概念、國內外交通事故概況,交通安全的主要研究內容。

(2)交通安全統計分析:數理統計基礎,涵蓋回歸分析、時間序列分析、貝葉斯定理等方法。

(3)人與交通安全:人的認知特性、駕駛人、行人與騎行者的行為特征,不良駕駛行為的內容與特點。

(4)道路交通安全:涉及道路線形、道路設計一致性、交通標志、信號、道路照明等安全設施和技術應用與管理。

(5)交通安全事故預測:預測原理和定性、定量預測方法。

(6)交通安全評價方法:直接、間接評價方法、指標,統計分析方法應用。

(7)交通安全保障技術:道路交通安全設施設計以及道路標志標線的相關標準、法規和政策。

(8)實踐教學環節:對現實中的案例進行現場考察和具體分析,加強學生的團隊協作、實際工程問題的解決能力。

3.2.2 微課與課程思政融合設計

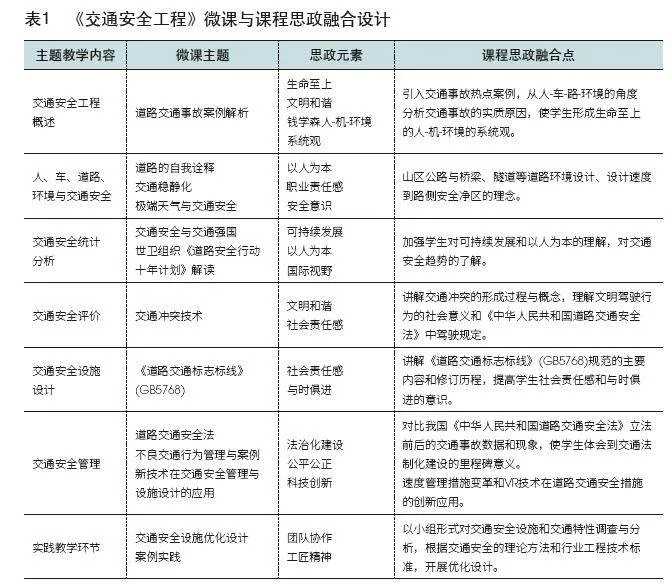

在微課與課程思政融合設計中,根據教學目標和內容確定微課主題,保證了微課內容具有明確的針對性和延展性,并設計了課程思政的融合點和觸發點,保證課程思政元素引入順暢自然,如表1所示。

3.2.3 微課開發與內容設計

微課開發環節包括學情分析、教學內容分析、教學目標解析,教學方式與教學過程設計。為充分了解學生對交通安全的認知程度和建議,研究開展了問卷調查,包括學生對教學形式的滿意程度、實踐調查活動、課程思政與課程的建議等內容。在課程改進意見中,學生對工程案例和實踐表達了強烈興趣(見圖2)。因此,在微課內容設計中,以學生感興趣的話題為切入點,以案例形式講解知識點,如微課“極端天氣與交通安全”中以電影《飛馳人生2》冰雪駕駛天氣駕駛片段為導入內容,引出雨、雪、霧等不良天氣對交通安全的影響和響應措施,并體現為群眾筑牢安全防線的工作人員的不易,增強家國情懷;在微課“交通安全與交通強國”中,結合甲骨文中“速”和“危”引出我國從古到今的安全觀(見圖3)。為提高學生解決實際問題的能力,開發了實踐應用主題微課,作為學生開展實踐學習的輔助內容。

4 課程考核評價與育人效果

本課程評價采取“評教、評學、評課”三管齊下的全過程持續改進的評價體系,以更好地支撐教學改革。評教是基于線上課程門戶評價渠道、師生座談會對教學效果、教學方法展開,跟蹤和總結學生的反饋。評學面向學生內業學習、外業實踐,考查學生運用人-車-道路環境系統觀進行工程實踐問題分析、評價和改善的能力和職業素養,形成課程達成度。評課是以“學生為中心”,采用調查問卷了解學生對課程和學習過程的主觀感知、課程思政元素的體會以及建議等,從問卷調查的結果可以看出,課程在學生對個人能力提高和對課程思政元素的感受體會都取得了良好的效果。

5 結語

《交通安全工程》課程從人才培養的核心要素——課程出發,將課程思政工作做細、做實,充分發揮課程的育人作用。微課與課程思政融合設計是在課程建設、教學設計和開發過程的探索與創新。以系統化的角度研究課程思政融合專業知識的問題,從學生學習規律出發,利用微課時長短而內容精、易推廣的特點,融合課程思政元素進行專業課程的微課設計與開發,完善課程思政在課程建設的層次結構,最終形成一套課程思政融合微課設計與開發的模式和路徑,具有良好、便捷的推廣前景。

基金項目:廣東省本科高校教學質量與教學改革工程項目——智慧交通管理科產教融合實踐教學基地;廣東技術師范大學教學改革項目研究項目“基于課程思政與融合理念的《交通安全工程》微課開發與應用研究”(JGYB202224)。

參考文獻:

[1]教育部.《高等學校課程思政建設指導綱要》教高〔2020〕3號[M].北京:教育部辦公廳,2020.

[2]尹洋,任登洲,陳宏,等.課程思政融入現代制造技術課程的教學探索[J].高教學刊,2024,10(08):97-100+104.

[3]李磊,李晨蕾,唐小小.“交通安全工程”課程思政元素的挖掘與實踐[J].黑龍江育:高教研究與評估,2021(11):74-76.

[4]胡阿剛.“互聯網+”背景下高校思政課程微課建設[J].江西電力職業技術學院學報,2019,32(04):99-100.

[5]程德慧.產教融合視域下高職院校“課程思政”改革的探索與實踐[J].教育與職業,2019(03):72-76.

[6]宣璐.社會主義核心價值觀融入理工類院校課程思政建設的路徑探析[J].廣東教育(高校思想教育探索),2021(9):16-22.

[7]李倩,劉萬海.從“外嵌”走向“內生”:高校課程思政深化的實踐取徑[J].黑龍江高教研究,2024,42(01):55-61.