曹丕詩(shī)歌散文創(chuàng)作對(duì)中國(guó)式審美的詮釋

【導(dǎo)讀】曹丕詩(shī)歌和散文創(chuàng)作對(duì)中國(guó)式審美的詮釋集中表現(xiàn)為“文士氣”,具體表現(xiàn)為將尋常事物作為抒情基礎(chǔ),通過(guò)用典提升作品格調(diào),傳遞“哀而不傷”的詩(shī)意與氣質(zhì)。曹丕詩(shī)歌散文創(chuàng)作展現(xiàn)出對(duì)人本精神的藝術(shù)呈現(xiàn)和對(duì)文學(xué)傳統(tǒng)的傳承意識(shí),蘊(yùn)含了中華民族注重人本與傳承、崇尚理性與平和的文化精神。

隨著中國(guó)式現(xiàn)代化的提出,中國(guó)式審美成為了人文藝術(shù)領(lǐng)域研究者關(guān)注的熱點(diǎn)內(nèi)容之一。正如有學(xué)者認(rèn)為的那樣:“‘中國(guó)式現(xiàn)代化’的精妙之處顯然在于‘中國(guó)式’的內(nèi)涵和外延”。這在一定程度上強(qiáng)調(diào)了“中國(guó)式”這一特征在各領(lǐng)域研究中的重要地位和意義。而就中國(guó)文學(xué)而言,以回溯歷史文化為基礎(chǔ)的研究范式,使研究本身先天地更容易具備“中國(guó)式”的特征。在明確了這一基本思路后,本文所要探討的有關(guān)中國(guó)式審美的問(wèn)題,便可以歸納為兩個(gè)方面:一是就作品本身而言,中國(guó)式審美有怎樣的經(jīng)典呈現(xiàn)方式;二是作品對(duì)中國(guó)式審美的呈現(xiàn)源于怎樣的中國(guó)文化精神。

一、“文士氣”是中國(guó)式審美的一種呈現(xiàn)方式

“文士氣”是明代的鐘惺、譚元春在《古詩(shī)歸》一書(shū)中對(duì)曹丕詩(shī)歌創(chuàng)作的評(píng)價(jià)。這一原本針對(duì)作家作品風(fēng)格特征所給出的概括,因?yàn)樽骷覍徝莱尸F(xiàn)方式和情感表達(dá)方式的典型性,而具有了呈現(xiàn)中國(guó)式審美的價(jià)值和意義。而曹丕作品的“文士氣”風(fēng)格與審美主要通過(guò)以下三種方式得以實(shí)現(xiàn)。

(一)將尋常事物作為抒情基礎(chǔ)

古人認(rèn)為曹丕的詩(shī)歌具有“便娟婉約,能移人情”的婉轉(zhuǎn)動(dòng)人風(fēng)貌,而這與曹丕善于將尋常事物作為抒情基礎(chǔ)的創(chuàng)作方法密切相關(guān)。從接受的角度講,新穎、獨(dú)特的物象更易引起讀者的閱讀興趣,而尋常的事物和細(xì)節(jié)則因缺乏陌生感,而較難令讀者產(chǎn)生審美期待。但曹丕在詩(shī)歌中通過(guò)以情緯文的方式,將個(gè)人的情感體驗(yàn)融入對(duì)平凡事物、細(xì)節(jié)的描寫中,使描寫對(duì)象因此具有了區(qū)別于同類事物的特別之處,從而解決了審美期待不足的問(wèn)題。如《短歌行》中的“仰瞻帷幕,俯察幾筵。其物如故,其人不存”,帷幕、幾案與竹席,是作者生活中再尋常不過(guò)的器物,但“物如故”與“人不存”卻通過(guò)對(duì)比所形成的反差,使器物成為承載和呈現(xiàn)情思的物質(zhì)基礎(chǔ),這樣一來(lái),當(dāng)初的只道是尋常,都成為眼前物是人非、令人唏噓的緣由,從而傳達(dá)出睹物思人之情。

與詩(shī)歌相似,在曹丕的一些私人書(shū)信或帶有自敘性質(zhì)的散文中也有著同樣的行文思路。如《與朝歌令吳質(zhì)書(shū)》對(duì)當(dāng)年南皮之游的回憶:“馳騁北場(chǎng),旅食南館,浮甘瓜于清泉,沉朱李于寒水。白日既匿,繼以朗月,同乘并載,以游后園。輿輪徐動(dòng),參從無(wú)聲,清風(fēng)夜起,悲笳微吟。”曹丕在這段描寫中回顧了當(dāng)年悠游自在的生活。漂浮在清冽泉水中的瓜果、深夜徐徐滾動(dòng)的車輪聲、眾人的靜默以及在夜色籠罩下隨風(fēng)飄散、時(shí)隱時(shí)現(xiàn)的樂(lè)聲,這些細(xì)節(jié)在作者的生活中并不特別驚艷,但卻因充滿眷戀的回憶而變得感人至深,文章也因而具有了富有文人氣息的詩(shī)意之美。

(二)通過(guò)用典提升作品格調(diào)

引經(jīng)據(jù)典是文士之文普遍而顯著的創(chuàng)作特色和審美特征。典籍傳承文化的功能使得引經(jīng)據(jù)典更容易讓人產(chǎn)生對(duì)文化傳統(tǒng)的聯(lián)想。因此,無(wú)論征引典籍的效果如何,這種方式都在一定程度上提升了文章的格調(diào)。曹丕在詩(shī)與文的創(chuàng)作中,成功地借助前代典籍中的意象或境界提升了作品的格調(diào),使文章顯得清麗高雅,富有文化意蘊(yùn)。

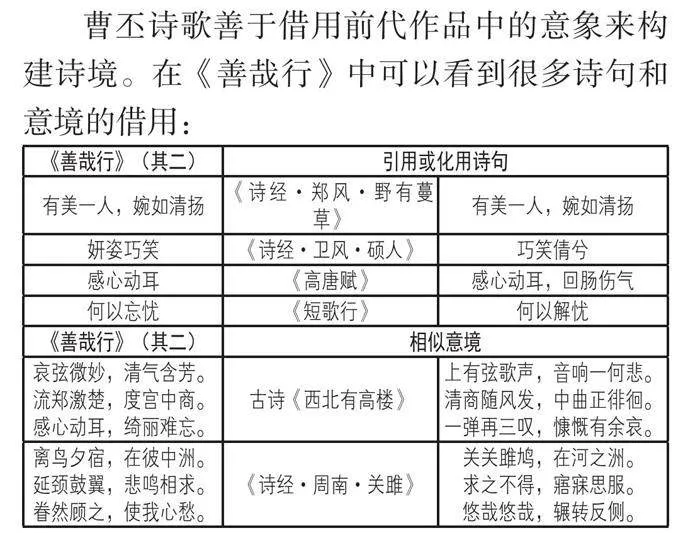

曹丕詩(shī)歌善于借用前代作品中的意象來(lái)構(gòu)建詩(shī)境。在《善哉行》中可以看到很多詩(shī)句和意境的借用:

除上表中詞句的模仿與化用外,《善哉行》還在此基礎(chǔ)上借助《西北有高樓》與《關(guān)雎》“求知己”的內(nèi)涵構(gòu)建詩(shī)境,通過(guò)化用《野有蔓草》和《碩人》的描寫豐富美人形象,化用《短歌行》“何以解憂”來(lái)抒發(fā)求賢之意收束全篇。名家名作意象意境的內(nèi)涵為人熟知,而曹丕對(duì)經(jīng)典詩(shī)句語(yǔ)言形式所進(jìn)行的重組,更便于讀者產(chǎn)生文化上的聯(lián)想,從而有效提升了作品的格調(diào)。

曹丕的散文也有類似手法。如《與鐘繇九日送菊書(shū)》中寫道:“惟芳菊紛然獨(dú)榮,非夫含乾坤之純和,體芬芳之淑氣,孰能如此?故屈平悲冉冉之將老,思飧秋菊之落英。輔體延年,莫斯之貴。”文中“思飧秋菊之落英”出自《離騷》的“朝飲木蘭之墜露兮,夕餐秋菊之落英”。重陽(yáng)贈(zèng)菊花以示對(duì)親友的祝福本屬常事,但曹丕借助菊花在文學(xué)中的意象性內(nèi)涵,使贈(zèng)菊一事更顯風(fēng)雅。文中本要表達(dá)的是菊花“含乾坤之純和”“輔體延年”之意,但由于菊在《離騷》中的固有意象激發(fā)了讀者的文化聯(lián)想,因而使文末祝福之意的表達(dá)更具文化內(nèi)涵和審美意義,文章的格調(diào)也因此獲得提升。

(三)表現(xiàn)“哀而不傷”的詩(shī)意與氣質(zhì)

曹丕的詩(shī)歌和散文在表達(dá)感傷時(shí),十分符合儒家“哀而不傷”的審美評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。魏晉南北朝是生命意識(shí)自覺(jué)的時(shí)期,在曹丕的創(chuàng)作中也不時(shí)會(huì)流露出對(duì)生命有限的感慨,而這種情感的抒發(fā)卻是十分節(jié)制的,在文章中具體表現(xiàn)為憂傷的詩(shī)意與氣質(zhì)。

曹丕善于將無(wú)限的憂傷隱藏在詩(shī)作之中。如《丹霞蔽日行》中寫道:“丹霞蔽日,彩虹垂天。谷水潺潺,木落翩翩。孤禽失群,悲鳴云間。月盈則沖,華不再繁。古來(lái)有之,嗟我何言。”有學(xué)者認(rèn)為此詩(shī)“所有的意象都在明亮的外表下掩藏著沉郁感傷之氣,流露出人生短促、難以抗拒的情思”,“展現(xiàn)出一個(gè)文士面對(duì)廣袤的宇宙、漫漫的歷史長(zhǎng)河的無(wú)限憂傷”。曹丕敏感而深刻地體驗(yàn)到生命的悲劇意義,但這種情感上的悲傷,又被“古來(lái)有之,嗟我何言”的理性所勸慰,最終呈現(xiàn)為憂傷的詩(shī)意。

曹丕散文中也有類似的抒情。在《與吳質(zhì)書(shū)》中,這種帶有生命自覺(jué)性質(zhì)的表述顯得更加清晰:

昔年疾疫,親故多離其災(zāi),徐、陳、應(yīng)、劉,一時(shí)俱逝,痛可言邪!昔日游處,行則連輿,止則接席,何曾須臾相失。每至觴酌流行,絲竹并奏,酒酣耳熱,仰而賦詩(shī),當(dāng)此之時(shí),忽然不自知樂(lè)也。謂百年己分,可長(zhǎng)共相保;何圖數(shù)年之間,零落略盡,言之傷心。頃撰其遺文,都為一集。觀其姓名,已為鬼錄。追思昔游,猶在心目,而此諸子,化為糞壤,可復(fù)道哉!

文章?lián)峤褡肺簦磉_(dá)了對(duì)友人逝去的悲痛。故人“一時(shí)俱逝”來(lái)得猝不及防,使“斯樂(lè)難常”從預(yù)言驟然變?yōu)闅埧岬默F(xiàn)實(shí)。而由此引發(fā)的對(duì)生死的追問(wèn)更讓人體會(huì)到悲傷的不可斷絕。但曹丕卻沒(méi)有進(jìn)行淋漓盡致的抒情,而是在文章中不斷進(jìn)行今昔、生死的對(duì)比,通過(guò)現(xiàn)在對(duì)過(guò)去的回憶和過(guò)去對(duì)未來(lái)的預(yù)言來(lái)理清情感脈絡(luò),營(yíng)造悲傷的氛圍。從開(kāi)篇的“痛可言邪”,到文章結(jié)尾處的“可復(fù)道哉”,這種“言不盡意”是作者在抒情中一再?gòu)?qiáng)調(diào)的。語(yǔ)言在表達(dá)強(qiáng)烈情感時(shí)的局限性,將文章中強(qiáng)烈的生命意識(shí)和深刻的人生感慨適時(shí)收斂起來(lái)。而這種理性對(duì)感性的節(jié)制使文章更加深刻、動(dòng)人,具有了憂傷之美。

查閱歷代詩(shī)歌和散文會(huì)發(fā)現(xiàn),上述三種“文士氣”的呈現(xiàn)方式,并非曹丕所獨(dú)創(chuàng),而是為中國(guó)文人所普遍運(yùn)用。這種創(chuàng)作方式的普遍性與文人的生活內(nèi)容和文化審美修養(yǎng)密切相關(guān)。生活范圍的相對(duì)有限、對(duì)經(jīng)典的傳承意識(shí)以及對(duì)文學(xué)審美傳統(tǒng)的遵循,都使得“文士氣”具有了中國(guó)式審美的典型意義。

二、“文士氣”蘊(yùn)含的中國(guó)文化精神

曹丕詩(shī)歌散文創(chuàng)作呈現(xiàn)出的“文士氣”之所以具有典型意義,是因?yàn)樽髌返膶徝莱尸F(xiàn)方式和情感表達(dá)方式是“中國(guó)式”的,是在以文學(xué)的形式詮釋中國(guó)文化精神的內(nèi)涵。無(wú)論是“風(fēng)雅蘊(yùn)藉”,還是“便娟婉約”,這種總在不動(dòng)聲色中感動(dòng)讀者的行文方式,都是中國(guó)文化平和與理性特征的具體體現(xiàn)。

(一)對(duì)人本精神的藝術(shù)呈現(xiàn)

歷史學(xué)家錢穆認(rèn)為:“中國(guó)藝術(shù)亦一種人生藝術(shù),即情意藝術(shù)。”這表明中國(guó)文學(xué)與中國(guó)其他藝術(shù)門類一樣,格外注重對(duì)人的關(guān)注與對(duì)情意的表達(dá)。有研究者認(rèn)為:“中國(guó)藝術(shù)論述更多貼近于人自身或人和自然、人和事物之間的關(guān)系。”事實(shí)上,不僅是對(duì)藝術(shù)的論述,中國(guó)的文學(xué)藝術(shù)本身也往往通過(guò)建立人與人、人與外物之間的關(guān)聯(lián)來(lái)完成藝術(shù)的呈現(xiàn),曹丕富有“文士氣”的創(chuàng)作便是如此。

首先,曹丕通過(guò)建立人與人的關(guān)聯(lián)來(lái)實(shí)現(xiàn)情感的藝術(shù)呈現(xiàn)。如《與吳質(zhì)書(shū)》的結(jié)尾寫道:“少壯真當(dāng)努力,年一過(guò)往,何可攀援?古人思秉燭夜游,良有以也。”這段感慨借用了《長(zhǎng)歌行》“少壯不努力,老大徒傷悲”和《生年不滿百》“晝短苦夜長(zhǎng),何不秉燭游”中的詩(shī)意,將個(gè)人的切身感受與古人相對(duì)照,增強(qiáng)了文章的歷史感和情感上的普遍意義,因而也更容易讓讀者產(chǎn)生共鳴。而這種古今的情感對(duì)照突破了時(shí)空限制,建立起人與人之間的關(guān)聯(lián),從而實(shí)現(xiàn)了情感的藝術(shù)呈現(xiàn)。

其次,曹丕還注意到人與物的關(guān)聯(lián)對(duì)抒情的重要意義。如《短歌行》中的“其物如故,其人不存”,便是將個(gè)人情感投射到尋常事物上,從而借助外物來(lái)抒情。這種表情達(dá)意的方式,最直接的原因在于文人生活相對(duì)平穩(wěn)單調(diào),因而更善于從平淡的事物和細(xì)節(jié)中發(fā)掘新意。而從根本上來(lái)講,則是源于中國(guó)的文學(xué)藝術(shù)有著通過(guò)建立人與外物關(guān)聯(lián)的方式來(lái)完成藝術(shù)呈現(xiàn)的傳統(tǒng)。

由此可見(jiàn),曹丕詩(shī)歌和散文的抒情,是在文化傳統(tǒng)的關(guān)照下,用精神內(nèi)涵來(lái)超越現(xiàn)實(shí)生活,是通過(guò)建立人與人、人與外物之間的對(duì)照和聯(lián)想關(guān)系,來(lái)抒發(fā)情感和表達(dá)生命意識(shí),從而在作品中體現(xiàn)出人本精神的內(nèi)涵。

(二)對(duì)文學(xué)傳統(tǒng)的傳承意識(shí)

《文心雕龍·事類》中寫道:“事類者,蓋文章之外,據(jù)事以類義,援古以證今者也。……然則明理引乎成辭,征義舉乎人事,乃圣賢之鴻謨,經(jīng)籍之通矩也。”劉勰在這里將用典的特征概括為據(jù)事類義、援古證今,其具體的創(chuàng)作方法是“明理引乎成辭,征義舉乎人事”,這表明用典主要通過(guò)引述前人言辭或事跡來(lái)佐證自己文章中所要表達(dá)的思想內(nèi)涵。由此可見(jiàn),古人在文章中用典,本質(zhì)上是在建立一種過(guò)去與現(xiàn)在、經(jīng)典文本與作家新作之間的緊密聯(lián)系,有著鮮明的傳承意識(shí)。不僅如此,劉勰還指出,在文章中用典是“經(jīng)籍之通矩”,即自古以來(lái)的寫作準(zhǔn)則。因此,用典及用典被視為創(chuàng)作規(guī)范都一致表明,中國(guó)文學(xué)對(duì)歷史與文化的傳承格外重視。因此,一個(gè)作家在文章中選擇用典,便意味著其對(duì)文學(xué)作品的傳承意義有意或無(wú)意的認(rèn)同和實(shí)踐。

曹丕在作品中大量用典,既表現(xiàn)出作家自身的文化修養(yǎng),也印證了其對(duì)文學(xué)傳承意義的清晰認(rèn)識(shí)。他在《典論·論文》中認(rèn)為,文章是“經(jīng)國(guó)之大業(yè),不朽之盛事”,這表明曹丕本人明確認(rèn)識(shí)到文學(xué)作品的重要價(jià)值。而“不朽”二字背后隱含著的正是文章的記錄與傳承功能。因此,對(duì)文章價(jià)值的肯定與推崇,便也意味著對(duì)借助文章這一載體來(lái)實(shí)現(xiàn)的文化傳承功能的注重。而要在創(chuàng)作中切實(shí)實(shí)踐這種傳承,用典顯然是最佳的實(shí)現(xiàn)途徑。因此,曹丕在詩(shī)歌與散文創(chuàng)作中大量借鑒前代經(jīng)典作品中的詞句、意境,意在借助用典所具有的傳承功能,引發(fā)讀者的文化聯(lián)想,從而實(shí)現(xiàn)在形式上提升作品格調(diào)、在內(nèi)涵上完成文學(xué)精神傳承的創(chuàng)作效果。

(三)對(duì)中和之美的追求

《中國(guó)文化概論》一書(shū)中在談到中國(guó)古代文學(xué)的中和之美時(shí)寫道:“情感宣泄的適度與表現(xiàn)方式的簡(jiǎn)約,使中國(guó)古代文學(xué)在總體上具有含蓄深沉、意味雋永的藝術(shù)特征,這正是中華民族平和、寬容、偏重理性的文化性格特征在古代文學(xué)中的積淀。”由此可見(jiàn),曹丕作品對(duì)中和之美表現(xiàn)效果的追求,是中華民族文化性格的具體體現(xiàn),是中國(guó)式審美在文學(xué)中的典型呈現(xiàn)。

首先,曹丕的詩(shī)歌與散文中充滿節(jié)制的詩(shī)意憂傷,是對(duì)“哀而不傷”詩(shī)歌評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的踐行。如果說(shuō)《善哉行》求知己、《與朝歌令吳質(zhì)書(shū)》追憶往昔的主題,本身更適合在抒情時(shí)節(jié)制情感,那么《丹霞蔽日行》中對(duì)生命悲劇意義的領(lǐng)悟、《與吳質(zhì)書(shū)》中對(duì)友人逝去的無(wú)限悲痛,即便以一種痛不欲生的抒情方式來(lái)表達(dá)也并無(wú)不妥。但曹丕依舊選擇了在作品中節(jié)制情感,這種選擇固然會(huì)受到作者個(gè)人性格氣質(zhì)、身份地位、現(xiàn)實(shí)處境等個(gè)體因素的影響。但其中更具決定性的因素則在于,中國(guó)文學(xué)在表現(xiàn)強(qiáng)烈情感時(shí),有著“言有盡而意無(wú)窮”的抒情范式和對(duì)中和之美表達(dá)效果的審美追求。

另外,曹丕在作品中對(duì)尋常之物的關(guān)注,也透露著平和與理性的審美態(tài)度。文士之文普遍關(guān)注尋常事物,這往往是其生活相對(duì)平穩(wěn)單調(diào)、接觸范圍比較狹窄所致。而曹丕的身份地位較為顯赫,他有機(jī)會(huì)接觸到更加廣闊和豐富的生活,因此作品中所展現(xiàn)的內(nèi)容完全可以突破文士狹小的生活圈。但他依然采取了在創(chuàng)作中選取平淡事物和細(xì)節(jié),并從中發(fā)掘新意的寫作策略,其中展現(xiàn)的是對(duì)淡泊心境、安寧生活的認(rèn)真體會(huì)與深深眷戀。這樣的創(chuàng)作方法所產(chǎn)生的中和之美,不會(huì)在閱讀時(shí)給人造成強(qiáng)烈的情感沖擊,但卻能不動(dòng)聲色地感染和感動(dòng)讀者。

總體來(lái)講,曹丕詩(shī)歌和散文的“文士氣”特征具有典型意義。其形式上表現(xiàn)為將尋常事物作為抒情基礎(chǔ),通過(guò)用典提升作品格調(diào)以及表現(xiàn)“哀而不傷”的詩(shī)意與氣質(zhì)。這是對(duì)人本精神的藝術(shù)呈現(xiàn),也展現(xiàn)出對(duì)文學(xué)傳統(tǒng)的傳承意識(shí)以及對(duì)中和之美的追求。

綜上所述,曹丕詩(shī)歌和散文創(chuàng)作對(duì)中國(guó)式審美的詮釋集中表現(xiàn)為“文士氣”,這也是中國(guó)古代文人較為普遍采用的一種文章寫作方式。從中國(guó)式現(xiàn)代化的研究維度來(lái)審視,中國(guó)式審美之中蘊(yùn)含著的是中國(guó)文化傳統(tǒng)中獨(dú)立自主的文化精神,而這在以曹丕為代表的詩(shī)歌和散文創(chuàng)作中則表現(xiàn)為中華民族注重人本與傳承、崇尚理性與平和的文化精神。

參考文獻(xiàn)

[1] 周星,黃筱玥.中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程中的藝術(shù)學(xué)理論建設(shè)思考[J].視聽(tīng)理論與實(shí)踐,2024(1).

[2] 魏宏?duì)N校注.曹丕集校注[M].安徽:安徽大學(xué)出版社,2009.

[3] 孫明君選注.三曹詩(shī)選[M].北京:中華書(shū)局,2005.

[4] 河北師范學(xué)院中文系古典文學(xué)教研組編.三曹資料匯編[M].北京:中華書(shū)局,1980.

[5] 錢穆.現(xiàn)代中國(guó)學(xué)術(shù)論衡[M].北京:三聯(lián)書(shū)店,2001.

[6] 范文瀾.文心雕龍注[M].北京:人民文學(xué)出版社,1958.

[7] 蘆春艷.建安七子詩(shī)歌與散文的互參方式[J].新紀(jì)實(shí),2022(17).

[8] 張岱年,方克立.中國(guó)文化概論[M].北京:北京師范大學(xué)出版社,2004.