當老師成為弱勢者

眼前的男孩面龐稚嫩,比1.58米的朱妍麗還矮一截。為表尊重,她彎下腰與之平視對話。誰知,對方竟猛地一把拽住她的頭發。

劇烈的疼痛瞬間讓她頭皮發麻,身體更是不受控制地往前傾。朱妍麗不敢還擊,只能下意識去扒開頭頂的手。男孩微壯的身材似是使出了全身氣力,她費了好大勁才掙脫開。

朱妍麗是西安某小學的語文教師。動手的男孩就讀小學三年級,是她的學生。那天,她在課堂上例行檢查作業,包括男孩在內的幾位學生沒能完成作業,她就讓他們補寫。未曾想,男孩當眾沖她罵了句臟話。

聲音消散在寂靜的課室上空。壓著情緒,她把男孩叫到課室門口,詢問原因。后者卻突然動手。

任教四年來,朱妍麗未曾與學生發生過暴力沖突。對方的暴走讓她覺得“身體和心靈都受到了傷害”。

很多時候,讓教師“受傷”的行為不僅限于直接造成身體傷害的“拳打腳踢”。當眾的辱罵,以及不尊重或冒犯的言語,都可能讓教師感到“被欺負”。

在社會的不斷追問和質疑中,教師們被期待成為“全能的奉獻者”,卻又被剝奪了許多應有的尊重和權利。

面對學生的不良行為時,他們時常感到無助。“很少老師會在被學生欺負的時候說要告到教育局,要投訴、要去報警。因為在老師的身后,支持且能夠庇護老師的人很少。”另一位教師趙露璇說。

正如,朱妍麗被學生拽頭發后,學校沒有處罰那名學生,反倒是朱妍麗被要求停課一段時間。

不知何時,教師角色在學生的不尊重中變得脆弱,亦在學校的冷靜處理中變得無力。教師們只能蜷縮在隱蔽的角落,舔舐傷口。

被“偷”走的尊重

小學教師李嬌也被自己的學生“打”了。

那天,在她的英語課堂上,四年級的學生趴在桌上睡覺。她喚醒該學生,后者在情緒牽動下不肯坐好,甚至玩起了玩具。

李嬌不是沒遇過“不聽話”的學生。通常遇到這種情況,她會假裝沒看見,以確保課堂順利進行。但玩具嘎吱作響,突兀地夾雜在她的講課聲中。她走過去把玩具收走,表示下課后歸還。對方不愿意,伸手搶奪,并朝她揮了一拳。指甲劃過李嬌的手腕,留下一道血痕。

玩具被學生奪回手中,李嬌使勁,卻搶不回來。班上學生都靜靜看著這一幕。李嬌呵斥對方松手,一邊解釋他的行為“錯在哪”、收走玩具的原因,并嘗試以“先好好聽課,下課馬上歸還玩具”為條件進行協商。

任教四年以來,李嬌也曾以這種方式和學生“談條件”,都很順利。但這名學生不聽。雙方僵持了幾分鐘,李嬌最后敗下陣來,只能繼續上課。

面對學生的不良行為,李嬌只希望自己能“贏”。“贏”是指讓不良行為得到妥善解決,從而保住學生對她的尊重。

尊重,是教師們在師生關系中的渴求。“我經常在課上跟學生說,我要的僅僅是把我正常地當成一個人來對待。”小學教師趙露璇說。

趙露璇不奢求學生們非常聽話,只希望從學生那得到應有的尊重。但任教兩年,她常有“不被學生尊重”的感受。

比如課堂上,學生習慣性打斷她講課,任她拋出的問題隨意掉在地上。課堂之外,學生會隨意點評她“有小肚子”而自己沒有。

類似的言語散布在細枝末節。一次,她穿藍色襯衫到校,被學生說剛從精神病院出來。還有一次趙露璇外出教研,一位學生說出“這老師沒來學校,肯定是死了”這樣的話。

時而,她會感覺被學生“冒犯”。曾有學生在她的課堂上補作業,寫完后,一邊揮舞著手里的作業本,一邊對臺上正在講課的趙露璇發出“啾啾啾”的聲音。那是人類逗狗時會發出的聲音。她當場停下,直視對方問:你是在把我當狗對待嗎?學生便不再作聲。

甚至還有學生“組團”到辦公室“偷東西”。她有給學生準備“小禮品”的習慣。那些禮品用盒子裝著,放在辦公桌下面的開放式斗柜里。學生專門“蹲點”趙露璇和鄰座教師不在辦公室的時間“作案”,“一個星期僅有這么一天,大概就半小時到一個小時”。

那天,趙露璇提前返回辦公室,碰巧看到別班一個學生在翻找她的東西。見人來,對方毫無悔過之意,并不承認自己的偷竊行為。

一聽趙露璇要把這件事告訴班主任,該學生馬上急了,眼淚嘩嘩地流,還供出了其他幾個學生。某種程度上說,該學生的行為規范建立在對“特定人群”的畏懼之上,由此產生的羞恥感似乎并不體現在“偷竊”這件事上。

“有的時候,不能說(學生)不是故意的,應該說他們沒有那么大的惡意成分。”例如說趙露璇“死”了的那個孩子,也曾給她分享餅干,表露過對她的喜愛。

一眼望去,學校里一些高年級孩子比趙露璇長得更高、更壯碩。在力量上,她甚至可能比不過他們。這些行為也曾真實地讓趙露璇感受到不適與“被欺負”。

趙露璇嘗試將其解讀為學生“在開玩笑”或是“嘩眾取寵”。她以“學生年齡比較小”為由開導自己:這些行為不過是小孩的胡鬧,沒有惡意。

她知道,身為教師的自己,理應給學生成長的空間。“因為他們是孩子,我們確實要給他們機會去犯錯。”疑惑卻時常跳出:“(學生)犯錯的成本究竟應該由誰來承擔?”

“欺凌”是一種氣氛

在沖突中“輸”給學生后,李嬌曾一度感到后怕。

當時,所有學生都注視著他們。她擔心“別的學生效仿這樣的行為”,從而失去更多孩子的尊重。

事實上,不尊重及冒犯老師的學生往往是少數群體,“但是他們可能帶動很大一批人”。教師們更擔心這少部分學生的行為未妥善處理,潛移默化地影響其他學生。

“不是所有小孩都立場那么堅定。”趙露璇有相同的顧慮。在她看來,一兩個故意使壞的學生,可能會將原本動搖的人迅速帶到“反對教師”的隊伍里。就像將一個紀律散漫的班級打碎重組,原先班級里的“刺頭”,也可能在進入另一個班級后成為優良生。

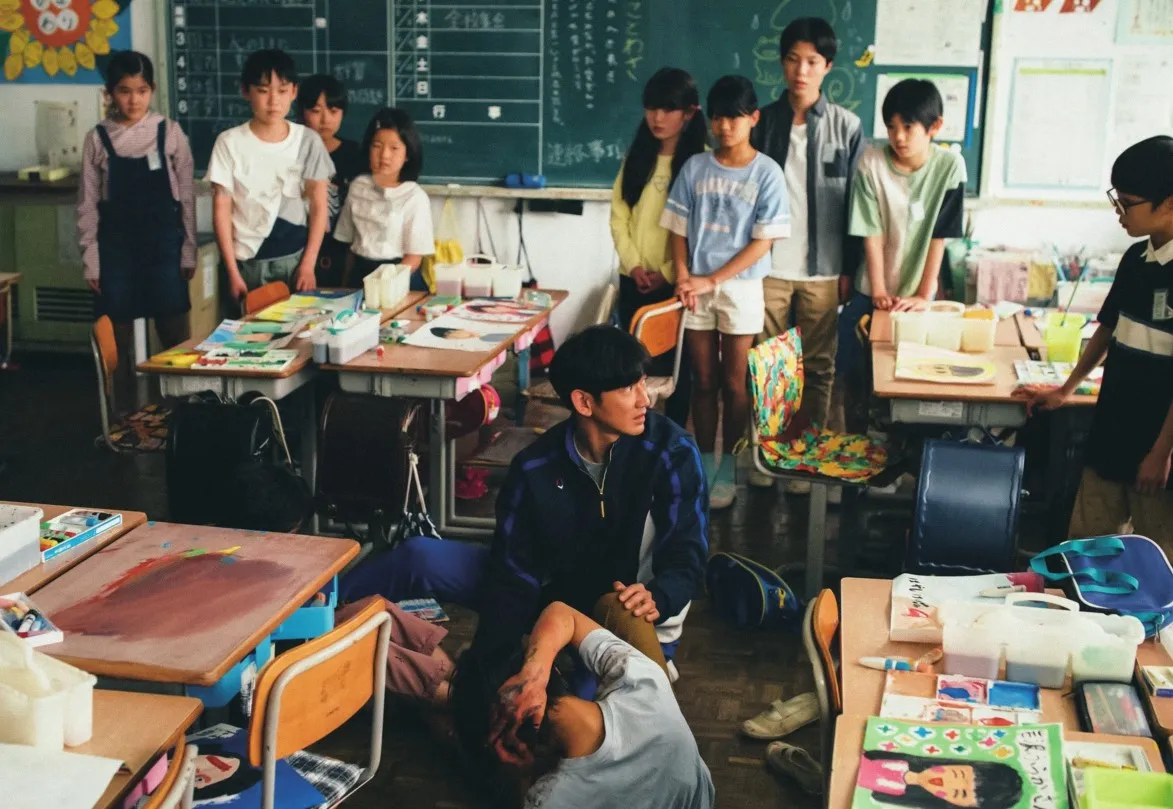

“欺凌(本質)是一種氣氛”,徐州某初中教師莫希在電影里看到這一觀點。所謂學生對老師的“欺凌”,更多時候指的是一種長期且較為溫和的,不尊重或忽視老師的氛圍。

莫希形容那是類似于“場”的空間。“一個學生可能在別的課堂上是遵守紀律的,但在這個老師的課堂就會無意識地試探老師的底線。其他學生也會有意無意地(這樣做)。”于是,學生之間形成共有的“場”—該教師的課是可以放松甚至是隨意對待的。

一旦某個時機沒能把握好,這種局面可能會愈演愈烈。

兩年前,莫希接手了一個初二班級。在此之前,該班已經換過四五次班主任。在他看來,40來人的班級里,約10個品行不良的學生,四五個學生正常學習,其余則隨波逐流。

這些學生毫不遵守課堂紀律,也不服管教。曾有一次,他讓一個學生去找主任談話,學生離開教室后,在走廊來回晃悠,并隔著窗戶對他做鬼臉。惱怒之下,他拿著戒尺敲墻壁恐嚇對方。結果學生沖上前來,指著他鼻子罵。他未曾遇到過這種情況,一瞬間愣住。

后來,他以此為由辭掉了班主任。可處境并沒有好轉。他以為的“甩掉了燙手山芋”,在學生眼里是“老師管不了學生”。在那之后,每當他去上課,課堂紀律“可以說是雞飛狗跳,比下課還亂”。

據莫希提供的視頻顯示,上課鈴響后,他站在講臺上喊學生回座位,而臺下仍鬧哄哄一片。有的學生扭過頭跟人聊天,還有學生站在窗戶旁看風景。就算他開始講課了,臺下學生仍自顧自討論、換座位,甚至是站起身來隨意走動。時而,在下課前十分鐘,學生會直接跑到走廊,看到食堂當天的配餐有雞腿,就回來朝其他學生喊“今天有雞腿”。

一些學生完全沒把他放在眼里,大多數學生則都成了“看客”。那一年,他喪失了講課的欲望。沒法講,實際上也沒多少人聽。

遇到這種情況,教師們只能忍耐。李嬌說:“我們唯一能做的就是等學生畢業。”但她更希望能得到外部“支援”。

缺失與漠視

前段日子,劉瑤反復做著相同的噩夢。夢里,學生歇斯底里地怒吼,甚至揮著拳頭沖上前來。她在驚恐中醒來,輾轉難眠。

夢境是她所經歷的現實投射。現實生活中,她在南邊城市的一所高中任教四年。上個月底,她差點被自己的學生打了。

那天因紀律問題,劉瑤提醒了班里一男學生幾句。對方突然從座位上站起來,當眾辱罵她,“把我這輩子聽過的、沒有聽過的臟話全部講了一遍”。

她找來學生家長試圖解決這個問題。談話室里,學生的情緒迅速激化,面紅耳赤地朝她怒罵,還想沖上來打她。在場的另一位男教師及時攔住了該學生,“連續按住他三次”,才避免了肢體沖突。

雖然身體沒有直接受到傷害,恐懼仍侵占了她的感官。目前,該學生停課在家,但不安沒有就此消失。害怕學生返校報復,她甚至為自己準備了一件防彈服。

高度緊繃的神經到了晚上更是迅速膨脹。她開始失眠。一旦進入獨處空間,就不受控制地流淚。醫生診斷她“可能有抑郁癥狀”。

劉瑤意識到,自己正在面對一種無形的傷害。而對她造成傷害的,不僅是來自課堂上的暴力沖突,更源自學校環境中的“不安全感”。

這種“不安全感”從學生家長那里開始蔓延。沖突發生后,教師們通常會先聯系家長。例如那次沒收學生玩具被抓傷后,李嬌聯系到家長講述此事。對方在聽完講述后表示“他這么不愛學習怎么辦才好,我也是頭疼”。

李嬌覺得家長“避重就輕”。于是她強調找來的原因為學生“上課搗亂課堂還出手打人”。隔了一會兒,家長回復:“我知道,他玩什么東西。”

似乎在家長眼里,教師同樣是不受尊重的對象。孩子的教育離不開家長和教師的配合。可面對不良行為,他們遇到太多家長“不予回應”。也有家長表示抱歉,卻又無能為力。在劉瑤與學生的沖突事件后,校方要求學生停課并遞交一份情況說明和反思書。

情況說明中,學生承認自己在被提醒打掃衛生后對老師爆粗。但他認為這些都是“小事”。他寫道,教師因這種小事請來家長的行為讓他感到憤怒,因此試圖與之產生肢體沖突。

反思書遲遲沒有動靜。該學生家長當下表示抱歉,且持續跟進此事,與孩子溝通。可是,給到劉瑤的反饋也只是:管不住孩子,沒辦法說服孩子承認錯誤。后來家長找到她說,擔心孩子回到原班級會出現同樣的行為,希望給孩子轉班繼續完成學業。

轉班或許是一種“辦法”。但這種“回避矛盾”的方式,沒有讓孩子意識到這種行為對老師不尊重。真正的問題并未解決。

后 盾

教學過程中,教師們時常認為自身“地位特別低”。

劉瑤認為,這是由于“老師在某些事情的處理上很缺乏支持”。加之社會對教師賦予的高期望與道德標準,以至于師生互動中發生沖突,“教師反而沒辦法去申訴自己遭受的不公平待遇”。

與此同時,教師們還需要面對隨時可能出現的“投訴”。朱妍麗所在的小學,教師被投訴后,“被迫”去給家長道歉的情況并不罕見。

她身邊曾有同事因給學生的錯題打“錯號”,而被家長投訴。家長認為教師的行為傷害了孩子的自尊心,要求其遇到錯題時,改用“問號”代替。被投訴的教師最后只能去道歉,并執行家長的要求。

“我們學校基本上處理所有事情都這樣。”在她看來,這所剛轉公立的學校里,校方更在意表面的安寧,為不讓“矛盾”外露,盡量讓家長滿意。

一旦與學生卷入沖突,教師群體首先得“自證”,證明“品行絕對純凈和正直”。當教師燃著怒火去跟領導反饋情況時,可能首先要在連續的追問中自證不存在激怒學生的舉動。

學校未必能成為教師強有力的后盾,甚至可能“沒有明確的規定保護老師免受學生的言行暴力”。

李嬌所在的小學曾有學生打懷孕的教師,“專門盯著肚子打”。那是一個“發起脾氣來,誰都攔不住”的孩子。當時,校長去調節,眼鏡都被打掉了。

據她了解,之后學校找來家長協商,“但也沒什么后果”。事后,該懷孕教師自費去醫院檢查。“連校長都沒法應對,老師更拿他沒有辦法。”

李嬌介紹,學校有針對教師的職業培訓。教師被要求在批評學生時不能有任何手部動作。若學生動手了,“學校肯定會讓老師保護自己”,但只能躲,絕不能還手。

實際上,教師們同樣害怕學生受傷。“如果班里硬要有一個人出事的話,這個人最好是我。”趙露璇說,這或許是不少老師共有的心態。

缺乏“支持”的失控感加劇教師的不安。“連學校都不能為我撐腰,我有什么底氣去管理班級,誰賦予我免除被學生暴力對待的權利?”劉瑤覺得,教學的信心在迅速崩塌。

一同被壓垮的還有教師對這份職業的認同。李嬌從不主動跟別人介紹自己的職業。“我會覺得老師沒有辦法去講這份職業不好的地方,他們總是刻板地覺得老師非常輕松,背后很多事情跟他們解釋也解釋不通。”每次的士司機問她的職業,她只說自己是“服務員”。

今年9月,李嬌考研順利上岸,便辭去了教師編。她讀貿易出身,先就讀教育學。當被問及未來的就業方向時,她想了想,答道:“可能沒有勇氣再當小學老師。”但她仍希望在新的領域里傳遞教育理念。

在數次因抑郁莫名流淚、不愿出門的時候,趙露璇也想過辭職。任教后,最讓她受傷的是“沒有被傾聽”。

她形容自己是一個“三無”老師—無能、無助、無奈。

“無能”于自己無法徹底改變學生的態度,“不知道要怎么去上課,才能讓學生的注意力集中在課堂上”。明明努力嘗試了各種方法,也曾向經驗豐富的老教師求助,甚至改變了自己的教育風格去適應學生的需求,卻收效甚微,這讓她感到無助。在這種情況之下,她再無辦法,只能無奈尊重學生的命運。

可當發現自己在不斷輸出表達的過程中,有一小部分學生給予回應,她又開始留戀。那是“被看見”的感覺。還有家長從孩子那知道她最近咳嗽,特意讓孩子從家里帶來秋梨膏給她。這些有心的學生和家長,讓她感覺“自己是被珍視的”。

教師們總是這樣。“就算80個學生里只剩下那兩個愿意聽話的學生,回憶一下還會覺得挺溫暖的,至少還有這么兩個人。”趙露璇說。

(應受訪者要求,文中人物均為化名)