資訊

春節——熱鬧非凡的人類非遺,華燈溢彩的民間盛會

2024年12月4日,中國的“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”被正式列入聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產代表作名錄》。

中國人基于傳統立法體系,確定正月初一是春節,標志著中國農歷新年的開始。人們圍繞著送冬迎春、辭舊迎新、祈福納祥開展一些列實踐活動,俗稱過年。元宵節,是中國春節年俗中最后一個重要節令,時間為每年農歷正月十五。《說文解字》記載:“元,為始;宵,為夜。”這是新年第一個月圓之夜,所以名之為“元宵節”,歷代這一節日有觀燈習俗。

燈會是春節的一項盛大活動,其形式豐富多彩,從臘月二十三持續至正月十五元宵節。期間,家家戶戶張燈結彩,寄托人們對闔家團圓、人壽年豐的美好祈愿。而彩燈的制作工藝十分考究,廣泛采用竹、藤、綢、緞、金屬等材料,在匠人的精湛技藝與設計創意下,被賦予新的生命,綻放出璀璨的光芒。

隨著社會的發展與文化的傳承,燈會活動日益豐富多元:耍龍燈、耍獅子、踩高蹺、劃旱船、扭秧歌等民俗活動展現了中國人民的樂觀、積極的生活態度。時至今日,春節與元宵節以其獨特的藝術形式和豐富的文化內涵,成為中國傳承文化、美好生活的重要載體。

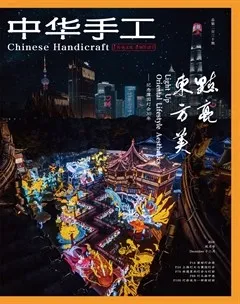

元宵節(豫園燈會)——山海有靈,豫園燈會閃耀巴黎

2024年正值中法建交60周年,法國豫園燈會以“山海有靈”為主題,在巴黎璀璨亮相,寓意中法友誼跨越山海,歷久彌堅。60個燈組、2 000盞彩燈,在巴黎風情園內綻放異彩,展現中國遠古神話的奇幻景象。燈會融合“琴棋書畫詩酒茶”的東方生活美學,再現江南園林的“滬上八景”,游客仿佛步入《山海經》的奇妙世界,邂逅鯤、應龍等祥瑞神獸。而“生肖龍”作為主角,其形象貫穿于燈會的每個角落,從飛龍雕塑到雙龍戲珠,再到“魚躍龍門”的年畫,無不彰顯著中國龍的威嚴與祥瑞。這場燈會,不僅是一場流光溢彩的視覺盛宴,更是中法兩國文化交流的重要橋梁。

讓“燈籠”形態靈活多變

Lanalaunay.com

如何依照“燈籠”形態進行創新演繹,創作極具美感的現代燈組?澳大利亞設計師拉娜·洛奈(L anaLaunay)研究傳統燈籠的造型后,將燈具與雕塑藝術、紡織設計結合。相較于用可回收的硬質材料以及可生物降解的紡織品制作燈具,拉娜更喜歡使用纖維獨特、具有光澤感的紙張,經過蜂蠟密封處理,使燈的表面效果與傳統燈籠相似。近期,她以菱形、橢圓形、圓柱體、三角形等組成了模塊化的燈具作品。燈具的材料融合了羊皮紙、櫸木、再生金屬、天然染料、再生有機玻璃與不銹鋼,采用手工編織與縫合的技法,讓其盡可能還原“燈籠”造型的同時,更具雕塑感與獨特性。這些燈具可靈活組裝,不同的形狀能為家居空間增添不一樣的氛圍。

編織燈罩里的星星“燭火”

Sjangnieder w ieser.com

古老燈籠的經緯交織在荷蘭設計師尚·尼德維澤(Sjang Niederwieser)的照明系列“VolareS3”中盡情展現,這組作品不僅將傳統工藝與現代設計巧妙融合,更是對傳統燈籠元素的一次現代詮釋。在木質框架的支撐下,懸掛著的是由純手工編織而成的不規則圓柱體燈罩,通過細線的巧妙張力被固定到位。燈罩內部,小型LED燈被精細地焊接至銅線上,猶如傳統燈籠中的燭火。通電后,光線均勻而豐富地發散開來,宛如夜空中繁星點點,既現代又不失溫馨。值得一提的是,這些“燈籠”的外層包裹著細膩的絲織物,與硬挺的木質框架形成鮮明對比,柔和與剛勁、古典與現代在此交織碰撞,營造出一種獨特的視覺與觸覺享受。

岐阜提燈,日式美學

Ozeki-lantern.co.jp

日本岐阜提燈,這一源自16世紀的傳統手工藝品以其獨特的造型和細膩的圖案而聞名。燈籠上常繪有花、鳥、魚、鶴等自然事物,內斂克制,意境悠長,讓人在觀賞之余,不禁沉醉于那份寧靜與和諧之中。日本燈具品牌Ozeki受岐阜提燈制作工藝啟發,與設計機構合作,將傳統提燈衍生設計為花瓶形狀的家居產品。每一盞提燈大多經過摺染、輪口制作、型組、張付、切除冗余、繪付等步驟,極其考驗手工藝者的技藝與耐心。燈籠上的圖案色彩素雅,以小花朵圖案居多,點綴在燈籠的表面,為夜晚增添幾分溫馨與浪漫。

中式“燈籠”點亮元宵佳節

生活方式品牌“灣區動物”與空間設計機構“形山筑造”攜手插畫藝術家賽音,為阿那亞元宵燈會精心打造了一組“放大版”的燈籠裝置,對傳統燈籠藝術進行了現代演繹。這組裝置由3款落地燈構成:一個結構精巧、線條流暢,造型宛如古代六角燈籠的落地燈巧妙復刻了傳統燈籠的形制;另外兩個則是以倒立的碗狀形態呈現,打破常規,賦予燈籠這一傳統元素全新的視覺沖擊力。金屬底座與篷布材質巧妙結合,構建出立體的廓形,既穩固又輕盈,仿佛能夠隨風搖曳,增添幾分靈動感。龍騰祥云的圖案栩栩如生,呼應了龍年的主題。在內部柔和光線的映照下,這些圖案仿佛被賦予了生命,躍然于“燈籠”之上,熠熠生輝。