鍬里山區花苗婚俗婚禮歌的功能解析與傳承路徑

摘要:花苗婚俗是湖南省靖州苗族侗族自治縣西部,湘、黔兩省交界,以鍬里山區為中心的花衣苗婚嫁習俗,在訂婚、嫁女、娶親過程中演唱的歌曲被稱為“婚禮歌”。通過分析花苗婚俗婚禮歌發現,婚禮歌有著婚禮祈福、文化傳承、氛圍渲染以及德育滲透等多重功能。這對于我們探究花衣苗婚姻的歷史文化背景、婚姻演變、親情倫理、傳承保護具有重要意義。

關鍵詞:花苗婚俗;婚禮歌;苗族歌鼟;功能;傳承

靖州苗族侗族自治縣鍬里山區居住著超過2.4萬苗族同胞。他們將花卉、果蔬等元素以五彩斑斕的方式編織在頭飾上,同時將飛禽走獸的形象栩栩如生地呈現在銀飾中,俗稱“花衣苗”或“花苗”。花苗婚俗的特色在于以歌曲作為媒介,全程以歌曲傳達,用苗族歌鼟演唱,這一現象自2016年起被納入湖南省第四批非物質文化遺產代表性項目名錄。苗族歌鼟是鍬里山區苗侗漢多聲部民歌的總稱,屬于沒有伴奏、無指揮的純人聲合唱,形成了講歌、領唱、和歌的表演方式。講歌為提詞,領歌為定調,和歌為拉腔,特殊的講歌方式在多聲部民歌中罕見,否定了“全球音樂領域普遍認為中國缺乏多聲部和聲藝術,復調音樂僅限于西方”的觀點,被譽為“原生態多聲部民歌‘活化石’”,是首批國家級非物質文化遺產代表性項目。本文的目標是探討花苗婚俗婚禮歌的功能,提出相應的策略與建議以實現其傳承與保護,為深入分析花苗婚俗提供有益的參考依據[1]。

一、花苗婚俗婚禮歌的功能

花苗婚俗主要由戀愛相識、媒人提親、上門相親、敬酒認老、訂婚認親、圓媒過禮、討要八字、擇訂婚日、協商婚事、舉辦婚禮等10個環節組成,寓意十全十美。每個環節主家都要設宴款待來賓,通過飲酒對歌來渲染歡樂的氛圍,是一場大型的村寨之間、親鄰之間的集體性娛樂活動。通過繁復規整、內容豐富的婚禮歌,實現族群認同和文化交融。

(一)文化習俗傳承

婚禮歌在維護和傳承傳統文化習俗方面發揮著重要作用。比如,“六親客”娶親進屋時,先喝油茶或甜酒,輩分高、年紀長的“六親客”將男方帶來的父母養育錢、梳妝錢等禮金交給女方父母,然后與女方家安排的歌師飲酒對歌,謂之吃“娶親下馬酒”,席間對唱《下馬歌》《交傘歌》。主家唱道:“娘在樓前得聽信,得聽路頭陽雀聲。想來無原有無因,為何來了一朝郎。”客家唱道:“冬天燕子歸湖海,春天燕子歸湖南。因為江南陽春好,客是來落旺家門。”吃完下馬酒后,還要到女方各房族家吃飯,眾房族備酒菜款待“六親客”,謂之吃“娶親人情酒”。酒席上主客對唱《人情歌》。主家唱道:“辰時屬龍日頭出,日頭出山照高樓。冇有金盆來洗臉,冇有銀梳來梳頭。”客家唱道:“日頭出山平了嶺,打開涼傘平了頭。又把金盆來洗臉,又拿銀梳來梳頭。”吃完各房族的“人情酒”后,就由女方擺上“合攏宴”,房族都來陪客,謂之吃“娶親正席酒”。主家唱道:“你來娶親問歌根,馬的根由有多深?為何娶親要騎馬?若要答對你聰明。”客家唱道:“我來當個娶親人,你問我答歌有根。路途遙遠要騎馬,才能趕上好時辰。”席間對歌,主人問,客人答,先后盤馬、盤花、盤茶,歌來歌往,如有答錯的地方,就以酒代罰,婚宴成了酒的故鄉,歌的海洋。鑒于花苗婚俗婚禮歌所具備的程序功能,讓整個習俗儀式在時代變遷中得以完整保留,進而推動花苗婚俗文化的傳承與傳播[2]。

(二)婚禮氛圍渲染

花苗婚俗中的婚禮策劃組織是由結親人負責,雙方結親人不一定認識,因此會通過“六親客”這一角色,以婚禮歌形式進行溝通交流。飲酒對歌,酒中有歌,歌中有智。比如,在女方家吃“正席酒”時,新娘“哭嫁”也同時進行。為何要哭?因為父母總覺得兒女自出生到長大成人,一直在身邊陪伴,相依為命,二十多個春秋,既有酸苦,也有幸福。出嫁了,不知女兒今后生活中會出現什么樣的變化,想起這些就會心酸流淚。而女兒呢,心里更是有一種難以言盡的委屈,總覺得父母養育二十多年來恩大如山,情深似海,出嫁后,難以報答父母養育之恩和房族長輩的愛撫之情。雙方數落責備過去的不是,難舍難分。(娘):“娘心懷胎十個月,受了幾多病來磨。漚了幾多兒女尿,如今渾身出麻皮。”(女兒):“只有爺娘多受苦,費盡心機為兒男。濕尿的處爺娘困,被干地過讓兒男。”新娘在床上哭,姐妹嫂子和好友女伴則在一旁哭,通過哭嫁歌這一形式,感謝父母養育之恩,感激兄嫂關愛之情,以及對摯友的不舍。在“哭嫁”這一環節中,新娘與姐妹們共同表達了離別情感,呈現出一種感人至深的合唱,場面情感真摯,令人動容,婚禮現場氣氛因此而升華,成為花苗婚俗中最為觸動心靈的一幕。

(三)德育禮儀滲透

花苗婚俗婚禮歌屬于一種民間文學形式,包含花衣苗生活習俗的道德教育,且隨著時間的推移,持續增強,逐步融入日常生活,最終演變為一種特定的生活方式[3]。

婚禮舉行第四天,新娘準備回娘家,男方主家舉辦了一場盛大的酒宴,被稱為吃“散客酒”,宴會上新娘和伴娘需用苗侗語演繹婚禮頌辭中的高潮部分——《十二皮》。“皮”是一種量詞,與“片”相關,寓意著“一花散十二葉”,象征永恒、和諧、幸福。其中,第一皮唱的是康熙年間黃柏六戶潘富之和三排半水沖吳富傳,在平下山雁鵝沖打五倍子相遇,以刀挎和飯簍作證,為兒女訂下婚姻的傳奇故事,以及祖輩們結親的村落范圍和接親過程的艱難;第二皮至第四皮分別描述夫妻人倫關系;第三皮敘述古時期張郎、李(劉)妹滾磨成親,繁衍人類;第五皮唱的是鍬里合款廢除“舅霸姑婚”陋俗,實行娶親結親規制等。《十二皮》蘊含鍬里山區苗侗民族的歷史發展、文化變遷、生產生活、風俗禮儀、道德教育、祈福祭祀等諸多元素。全篇邏輯結構嚴謹,語言精練含蓄,沒有華麗的辭藻堆砌,飽含濃郁的鄉土口語氣息,收放自如、用典得當,富有極強的感召力和人情味,起到了傳統社會的教化功能。婚禮歌的德育效果并非通過強制性、生硬的說教手段達成,而是通過隱性影響來實現,更容易被人們所接受。

二、花苗婚俗婚禮歌的傳承路徑

在現代文明的沖擊下,花衣苗青年群體更多地選擇外出就業或接受教育,傳統花衣苗婚禮對這一人群的吸引力逐漸減弱。課題組對鍬里歌師做了一次普查登記,發現10萬鍬里苗侗漢人中能講歌領唱的歌師僅98人,70歲以上者75人,占歌師總人數的77%,歌師老齡化十分嚴重,斷崖式銳減。調研中了解到,近10年來,各團寨按傳統婚俗舉行婚禮平均僅8次。因此,本文提出了三種策略和建議,以傳承和保護花苗婚俗婚禮歌。

(一)構建記錄婚禮歌史料和歌師檔案

鑒于婚禮歌在花衣苗文化中的獨特地位,構建記錄婚禮歌史料和歌師檔案以實現保存顯得尤為關鍵。先搜集花苗婚俗婚禮歌紙質文獻史料,全面調查花苗婚俗歌在族群、社會、行為、語言等方面的功能,揭示花衣苗的現實生態。參照搶救性記錄工程標準,搜集花苗婚俗歌的文化、形態、融合等文獻史料,包括搜集整理歌(唱)本、樂譜、碑刻、譜牒、地方志、地方史、地方叢書、地方年鑒等紙質文獻史料,進行數字化編目;再搜集縮微制品、音像出版物與電子文獻史料,包括搜集采錄媒體、文化部門、歌師、村民中的縮微制品、音像出版物和電子文獻。

記錄鍬里團寨的群體遷徙歷史、經濟狀況、民族聚居點地理分布、人口構成、民俗民風、宗教信仰、民歌民謠等方面情況,掌握花苗婚俗的源流與歷史文化概況。調查婚禮歌歌師人數、分布、年齡、創作、授徒等情況,形成花苗婚俗與歌師現狀普查材料。記錄歌師在婚俗中學歌、唱歌、教歌的經歷,口述花衣苗的婚姻習俗和婚禮歌特色。記錄不見于文字、音像記載的,尚流傳于歌師口頭的婚禮歌詞,構建起較完整的婚禮歌史料和歌師檔案。

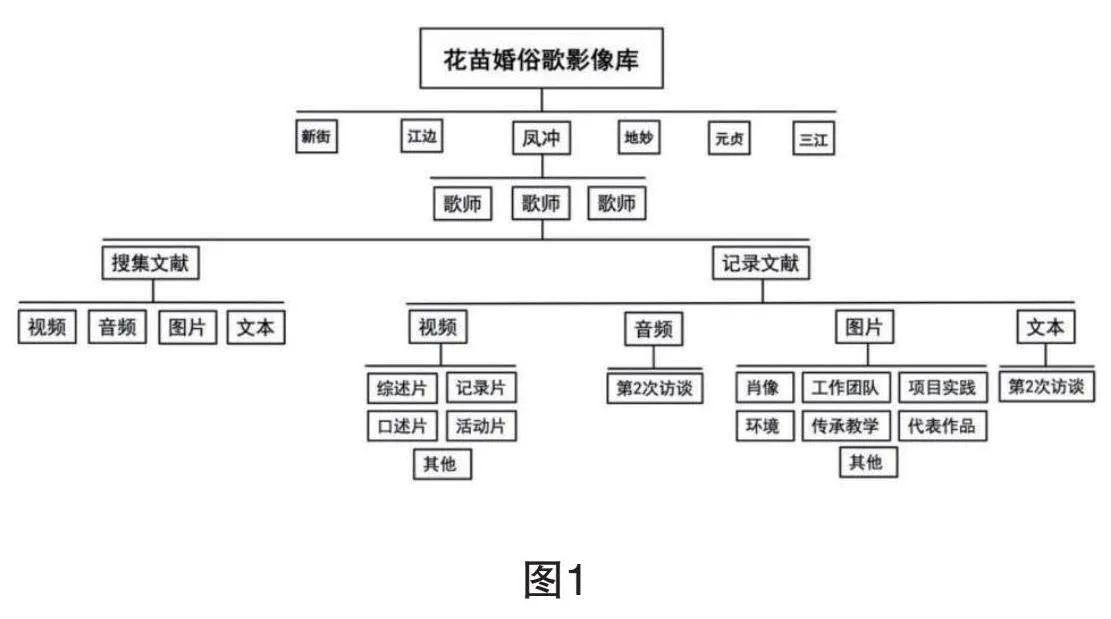

(二)建立花苗婚俗婚禮歌師傳承影像庫

花苗婚俗婚禮歌的自然傳承是指學歌人在參與多聲部民歌活動中,歌師自然傳遞給下一代的方式,沒有明顯的“教學關系”,孩子們在民俗活動現場,耳濡目染,感受體會。可以開展翔實的活動現場影像記錄,重點放在歌師現場的演唱和與音樂相關的儀式以及風俗習慣等,形成原生態自然傳承的影像資料(見圖1)。

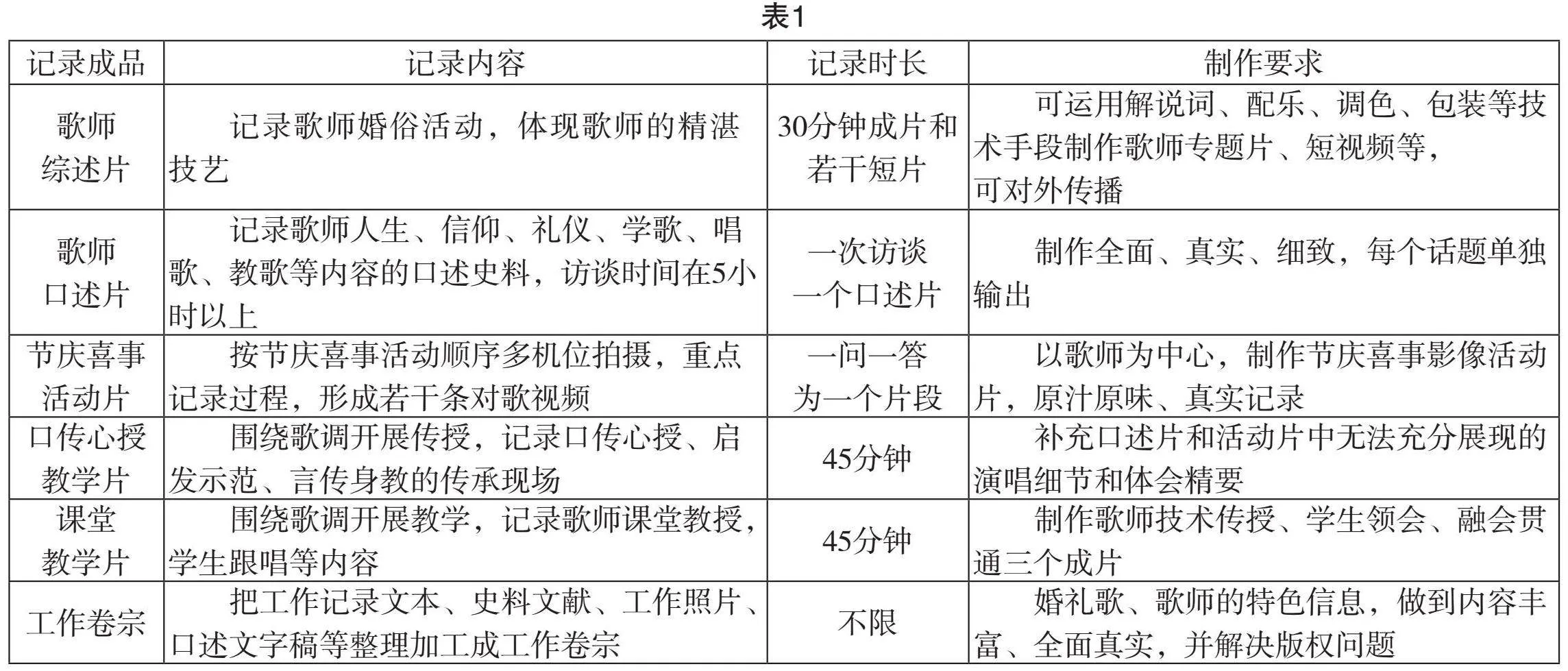

口傳心授是花苗婚俗婚禮歌傳承的主要方式。長輩教歌不用文本或樂譜,而是通過歌師與學徒之間的口傳途徑教授歌唱技藝,也被稱為“活體傳承”。口耳傳其形,以內心領悟來體味其神韻,在傳形的過程中,對其音樂進行深入的體驗和理解。可以以團寨為單位,把學歌人分為無基礎少年組和有基礎歌手組(1組6人),分批教授。歌師按講歌、領唱、和歌進行多聲部分組,選取具有傳統性、代表性、稀缺性的曲目(至少20首)教唱,對歌師口傳心授的傳承現場進行全流程、立體式搶救性記錄。重點記錄歌師的示范演唱、師徒間的情感交流和聲部互動等內容,對于視聽之外的感知方式需要請歌師詳細描述或要點講解。記錄成品以歌師為主體,制作歌師綜述片、歌師口述片、節慶喜事活動片、歌師口傳心授教學片、歌師課堂教學片和工作卷宗(見表1)。

(三)搭建鍬里婚禮線上合唱平臺

基于婚禮歌在花衣苗文化中的獨特地位,如果想在歷史演變過程中維持和傳承,那么搭建鍬里婚禮線上合唱平臺,以實現保存顯得尤為關鍵。線上合唱就是以互聯網平臺為傳播交流媒介的多人演唱新興音樂形式。它改變了人們接收傳播信息的方式和虛擬合唱靈活的創作方式,讓傳統的合唱音樂開始尋求創作方式、傳播策略、發展理念的調整與改變。這種多聲部演唱形式非常適合線上合唱,能大大拓展多聲部民歌的交流空間、活動空間和藝術空間。即使相隔千里,人們也能在線上點對點講歌、面對面領唱、整齊劃一和歌,共同感受歌鼟的魅力。

鍬里婚禮線上合唱平臺以鍬里團寨為單位,苗學會與非遺辦為管理者,國家級、省級、市級傳承人為主要負責人,歌師歌手為中心,利用騰訊會議、釘釘會議、嗶哩嗶哩、抖音視頻等平臺,在婚禮期間開展線上合唱活動。鍬里村民或出門在外的鍬里人或歌鼟愛好者都可參加平臺交流,以在線直播或錄播的方式實現多屏對話,多聲部合唱。鍬里節慶喜事線上發起人將直播后臺所有視頻上傳至數字影像庫,由影像庫制作人員用視頻軟件對眾多的視頻進行剪輯、修音等操作,最終將所有人的演唱視頻整合成一部完整的婚禮歌作品。這樣能解決傳統節日益淡化、婚娶壽誕新辦從簡的現實問題,提高大家的積極性,凝聚了人心,讓花苗婚俗婚禮歌重新有了用武之地。

三、結束語

花衣苗婚俗活動中的婚禮歌曲扮演著關鍵角色,對于我們探究和研究花衣苗傳統婚姻習俗及其倫理道德體系具有深遠意義。因此,我們需要加大對花苗婚俗婚禮歌的研究力度,積極探索其潛在的音樂文化價值,以促進我國少數民族音樂文化的發展和傳承。通過搜集整理花苗婚俗婚禮歌史料,建立花苗婚俗婚禮歌傳承影像庫,搭建鍬里節慶喜事線上合唱平臺,加強花苗婚俗婚禮歌的開發利用。

參考文獻:

[1]楊和平.非遺保護與靖州苗族歌鼟研究[M].蘇州:蘇州大學出版社,2016.

[2]宋本蓉.為記憶留聲——國家級非遺代表性傳承人記錄工作口述史的實踐和思考[J].中國非物質文化遺產,2021,(03):30-34.

[3]張怡.苗族婚俗儀式音樂的作用及傳承[J].貴州民族研究,2018,39(11):115-118.

基金項目:懷化市社科聯基金項目“花苗婚俗歌的搶救性記錄與影像庫建設”(項目編號:HSP2023ZDC03)。

作者簡介:石光輝(1971-),男,湖南靖州人,本科,教授,從事新聞采編、專題片創作、節目策劃和非物質文化遺產傳播傳承研究。