基于跳波束的手機直連與FSS 系統的同頻共存研究

摘 要:針對基于跳波束的衛星手機直連系統,研究與衛星固定業務(Fixed Satellite Service,FSS)系統間的共存可行性。分析了跳波束衛星系統與FSS 系統的共存場景以及仿真研究方法,通過時間步進的仿真方法對FSS 系統受到的下行干擾進行了仿真分析。在此基礎上評估了多種干擾緩解策略保護FSS 系統的效果,主要包括地理隔離、基于星歷或概率信息的波束關閉以及基于干擾程度預測的動態功率控制策略。研究結果表明,采取適當的干擾緩解措施后,基于跳波束的手機直連衛星系統能夠與FSS 系統很好地協調共存。

關鍵詞:手機直連衛星;衛星固定業務系統;跳波束;干擾緩解

中圖分類號:TN927+. 2 文獻標志碼:A 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

文章編號:1003-3114(2024)06-1093-08

0 引言

在過去幾年里,隨著無線通信技術的全方位發展,衛星通信領域呈現出新的增長點,特別是衛星手機直連技術因其能夠提供廣泛的覆蓋范圍和增強的通信能力而受到廣泛關注。星地手機直連有3 種典型模式:基于地面通信頻段和協議、基于第三代合作伙伴計劃的非地面網絡標準以及基于定制化雙模終端的直連實現[1-2]。

隨著全球衛星通信市場規模逐漸延伸,無論對于何種直連模式,都面臨著可用頻率資源缺乏的問題,因此探索Sub6GHz 頻段內更多可用頻譜的需求日益迫切。在此背景下,運行于C 頻段的FSS 系統由于其本身良好的抗干擾能力,成為實現頻譜共享的一種有效可能。國際[3]以及國內的一些衛星操作者已經將用頻聚焦在了這樣的頻段上。

手機直連系統的用戶具有隨機廣分布且業務分布不均勻的特點,因此星上傾向采用相控陣天線,并基于可操縱波束進行凝視或跳波束調度。文獻[4]研究了兩個非地球靜止軌道(NonGeostationaryOrbit,NGSO)系統間的干擾機機理和仿真研究方法。文獻[5]研究了兩個NGSO 系統間的上行干擾,并通過隔離角的方法抑制了系統間干擾。文獻[6-7]研究了NGSO 系統間的干擾保護方法,并注意到當兩系統間能夠共享星歷信息時,可以更加靈活地緩解兩系統間的干擾。文獻[8 -10]研究了NGSO系統衛星在空間中的概率分布及相關的干擾計算方法。文獻[11]研究了跳波束衛星的全頻率復用條件,并設計了高資源利用率的跳波束調度算法。文獻[12]注意到了基于比例公平的跳波束衛星系統中各波位長期服務時間與業務密度、信道質量等影響因素間的關系。文獻[13-14]通過對跳波束調度的優化,在確保系統內服務質量的同時,對地球靜止軌道(Geostationary Orbit,GSO)衛星實現了保護。文獻[15]研究了隔離距離在星地頻譜共享場景中的應用。文獻[16]研究了基于第三代合作伙伴計劃的非地面網絡典型模型在L/ S 頻段對地面同頻系統的干擾。文獻[17]通過深度學習方法在FSS系統與地面蜂窩移動系統的共存場景下研究了干擾預測,基于預測設計了動態的干擾緩解策略,結果顯示基于深度學習的干擾預測方法具有良好的效果。

現有研究關注了跳波束系統與衛星地球站之間的干擾情況,但更側重算法的設計而不是評估,通常取一個時間快照下的靜態場景做時隙級的調度設計和仿真評估。由于低軌衛星的動態性,不同時間快照下干擾星座系統對受擾地球站干擾程度不同。因此,本文針對基于跳波束的手機直連系統在C 頻段對FSS 系統的長期干擾影響開展仿真研究工作,受擾系統選取包括NGSOFSS 和GSOFSS。

1 干擾場景建模及仿真設計

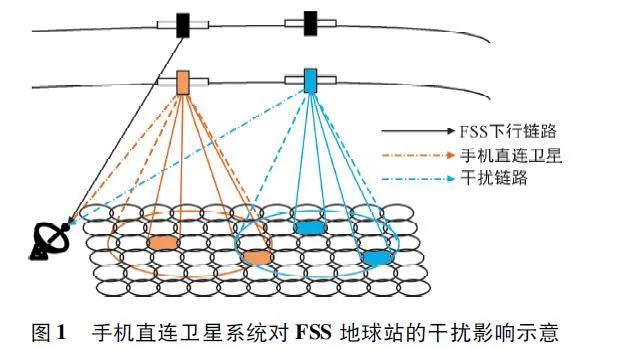

圖1 為跳波束手機直連系統對FSS 地球站的干擾影響示意,直連衛星系統的波束在劃分好的波位上跳變,受擾的FSS 地球站與NGSO 或GSO 衛星建鏈。為簡化分析,取一個地球站作為受擾分析對象。由于手機直連系統的用戶側為低功率的手持終端,其對FSS 系統的上行干擾預期不是主要問題,因此分析下行干擾場景。

1. 1 場景和模型

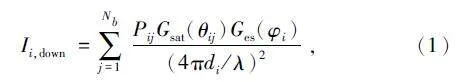

FSS 地球站接收到來自單個干擾衛星的下行鏈路干擾Idown 的值為:

式中:Ii,down 表示衛星i 對受擾站的集總干擾,Nb 表示單顆衛星的最大波束數,Pij 表示衛星i 第j 個波束的發射功率,Gsat(θij)表示衛星i 第j 個波束對受擾站方向的發射增益,Ges(φi)表示受擾站在衛星i方向上的接收增益,di 表示受擾站到衛星i 的距離,λ 表示載波頻率對應的波長。

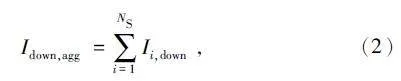

由于手機直連系統通常星座規模較大,因此對于受擾地球站應以下行集總干擾計算:

式中:NS 表示受擾地球站的可見干擾衛星數量。

對于受擾地球站天線模型,參考ITUR S. 465建議書。對于干擾衛星,參考ITUR M. 2101 的相控陣模型,天線增益通過方位角、仰角電傾角、電掃角計算。

1. 2 干擾評價指標

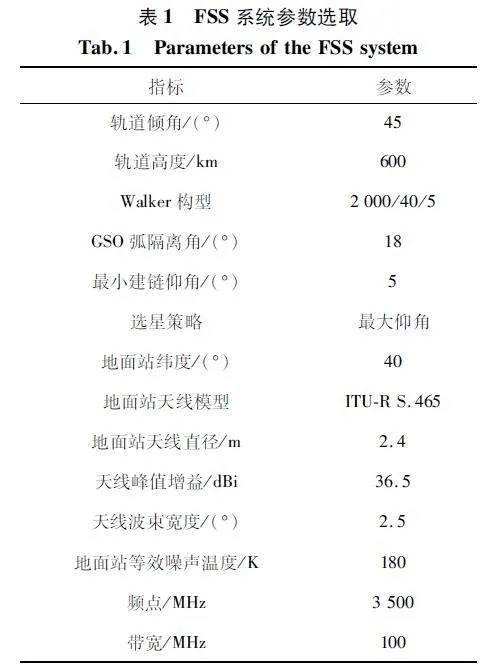

ITUR S. 1323 建議書中提供了一個相關的保護標準,即干擾噪聲比(Interference-Noise-Ratio,INR)門限值為-12. 2 dB,超限概率不得高于10% 。對于受擾地球站,受到來自手機直連衛星系統的下行集總干擾噪聲功率比值計算為:

式中:k 表示玻爾茲曼常數,取1. 380 6 ×10-23 J/ K;B 表示受擾系統與干擾系統鏈路的重疊帶寬;T 表示受擾系統地球站的等效噪聲溫度;φEij、θEij 為衛星相控陣天線的電掃角和電傾角,φESi、θESi 為受擾地球站相對衛星天線面板的方位角和俯仰角。

1. 3 仿真設計

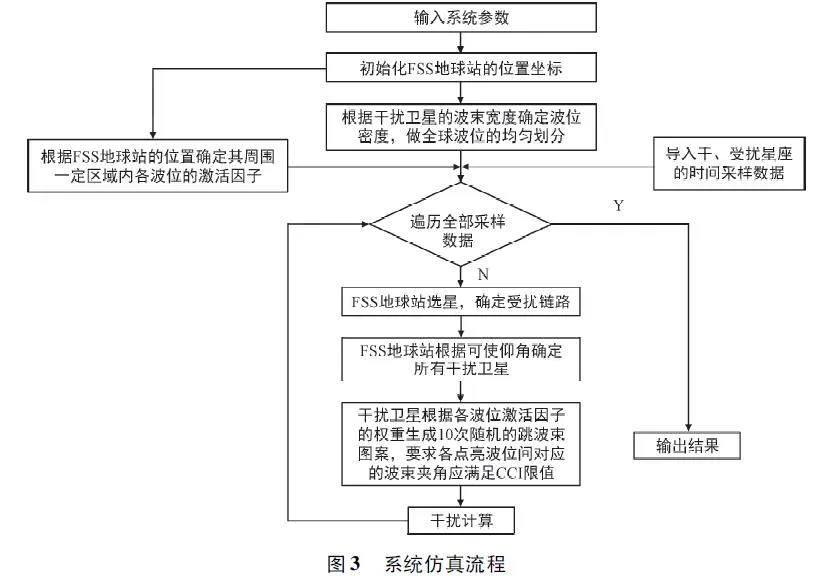

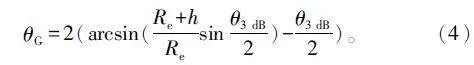

考慮到手機直連衛星基于跳波束,星下存在多個可點亮波位。圖2 為通過衛星波束寬度確定波位密度的方法,其中Re 為地球半徑,θ3 dB 為衛星波束寬度,θG 為衛星波束在星下投影區域對應的地心角,作為相鄰波位之間的地心夾角:

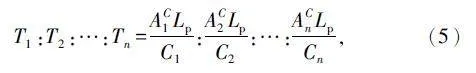

跳波束系統在仿真中需要模擬波束的調度。由于仿真開銷,考慮以激活因子替代實際的波束調度。一些研究[12]注意到,在基于比例公平的調度策略下,各波位長期被點亮時長的比值滿足:

式中:T 為各個波位的長期被服務時間,ACn為波位n中業務包的到達率,Lp 為單個業務包大小,Cn 為各波位信道質量參數。

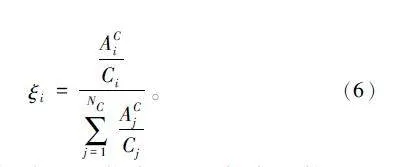

業務建模為泊松過程時,包到達率與人口密度呈線性正相關;信道質量與路損和干擾有關,在本文場景中,要求干擾衛星任意兩個點亮波位間的互干擾滿足系統共信道干擾(CoChannel Interference,CCI)隔離準則,準則參考標準為INR = -6 dB,因此系統內干擾可以忽略;由于NGSO 衛星的動態性,同地區各波位經歷的鏈路變化相似,因此對信道質量C 的影響主要考慮系統外干擾,各波位的激活因子ξi 可以計算為:

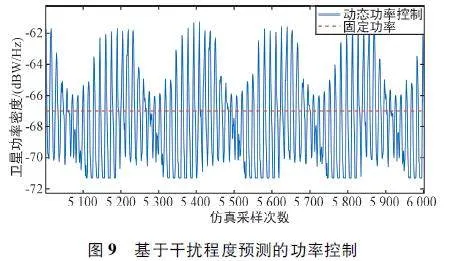

采用基于時間步進的仿真方法,仿真天數設置為2 d,仿真步長10 s,仿真流程如圖3 所示。在每個仿真時刻下,根據激活因子權重隨機生成10 次跳波束圖案,仿真驗證,可以確保結果收斂至平滑。

2 干擾緩解方法

2. 1 基于隔離禁區的干擾緩解

基于隔離禁區的干擾緩解是一種經典的頻率兼容方法,通過在空間上劃定一定的隔離區域,從而在空域上提高了系統間的隔離度。對于本文場景,該方法同樣適用:在受擾地球站周圍以一定的半徑確定一個圓形禁區,禁區內干擾系統的波位不可被點亮。

2. 2 基于星歷共享的協作式干擾緩解

基于隔離區的干擾緩解對于干擾系統的空間可用性存在固定限制,如果受擾系統能夠與干擾系統共享星歷信息,預期兩系統間的兼容將會更靈活。本文針對協作模式下的干擾緩解策略為:根據受擾系統的星歷信息和選星策略得到每個時刻受擾地球站的波束指向,之后確定位于受擾地球站波束指向θP 范圍內的干擾衛星,并將這些衛星在干擾頻段的同頻波束數量減半。該策略僅犧牲對地球站有較大影響衛星的部分吞吐能力,而其他衛星仍能夠正常運行。此外由于NGSO 系統地球站指向的動態性,不會出現某一區域上空衛星長期處于業務能力下降的情況。

2. 3 基于概率信息的干擾緩解

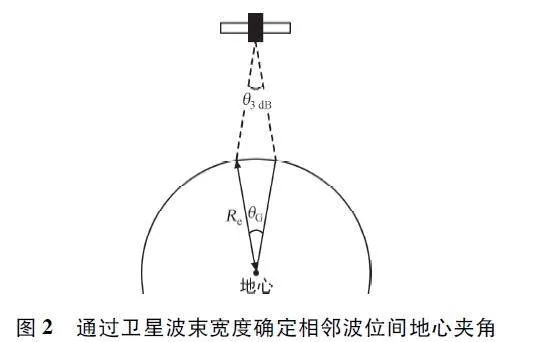

基于星歷共享的協作模式增強了系統間的兼容靈活性,但考慮到這種共享有時可能不會實現,本節研究僅利用概率信息實現與前文相似的干擾緩解方法。對NGSO 衛星,假設其運行在傾角為is 的軌道上,則其出現在經緯度位置(Φ,Θ)處的概率密度為[18]:

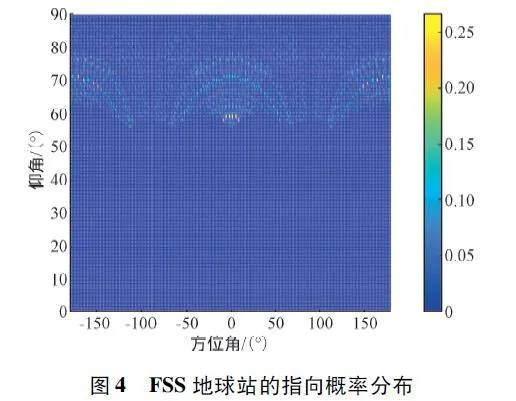

根據NGSO 衛星的位置概率,可以得到NGSO系統中任一位置地球站的指向及其概率分布[8]。圖4 為一個FSS 系統地球站指向概率分布的仿真結果,該地球站位于緯度20°處,與一個傾角45°、規模2 000 顆星的星座建鏈,選星策略為最大仰角。雖然地球站的指向分布在一定的方位角和仰角區間上,但在一些指向上的概率明顯更高。

考慮基于概率信息的干擾緩解:在每個仿真時刻下,對每顆可見干擾衛星,根據地球站指向概率計算衛星位于地球站指向θP 范圍內的概率P,選擇具有最大P 的衛星,將其在干擾頻段同頻波束的數量減半。一些情況下可能每顆衛星都不具有很高的P,可能導致過度保護的情況,因此設置一個概率門限Pth,只有P>Pth 的衛星才能執行該緩解策略。

2. 4 基于干擾程度估計的功率控制

考慮手機直連系統為NGSO 系統,衛星位置動態變化,因此對受擾地球站的干擾程度也是時變的。如果可以預測干擾程度并動態調節衛星發射功率,則可以增強兩個系統的兼容性。對于跳波束衛星系統,干擾程度無法通過單次確定性的鏈路計算得到,因此在每個采樣時刻,生成多次跳波束圖案并進行干擾計算,取INR 的90 分位值作為干擾程度評估值。

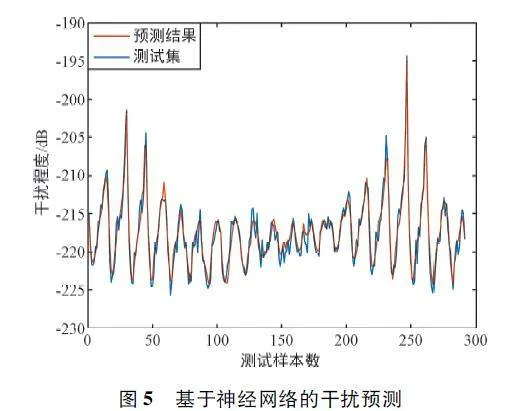

由于NGSO 衛星運動的周期性,可以預見干擾衛星系統在受擾地球站上空的衛星分布存在周期相關性,因此通過深度學習的方法預期可以用少量訓練樣本實現對地球站干擾程度的預測。這是典型的回歸問題,樣本的輸入特征為受擾地球站天線指向以及各干擾衛星與地球站的相對位置,樣本標簽則是此時系統的干擾程度評估值。對于衛星系統,確定一顆衛星的位置就可以得到整個星座的構型,因此訓練樣本中并不需要輸入每顆衛星的位置特征,就可以隱射出系統的干擾分布特性。本文取與受擾地球站隔離度最低的3 顆衛星的相對位置關系作為樣本的輸入特征,這里的隔離度計算設計為:

Ψ=lg θe +lg θs, (8)

式中:θe 為衛星與受擾地球站波束指向之間的離軸角,θs 為衛星到星下點和到受擾地球站連線間的夾角。針對一個緯度為15°的GSO 地球站,通過上述方法生成1 600 個訓練樣本,使用簡單廣義回歸神經網絡進行訓練后,在測試集中得到的干擾預測如圖5 所示。

3 仿真與分析

3. 1 參數設置

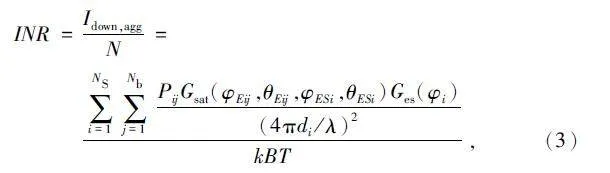

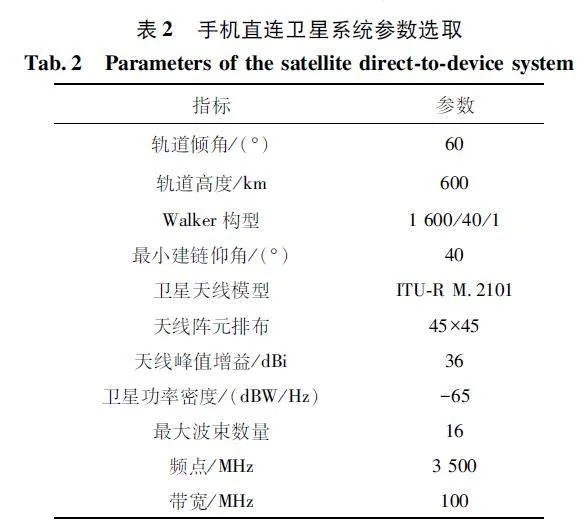

對于受擾NGSOFSS 系統,由于本文是主要針對場景建模方法和一些干擾緩解方法的研究,因此取電聯衛星數據庫中一典型申報網絡的近似結構,設計參數如表1 所示。

對于手機直連衛星系統,星座構型及性能指標參考國內一相關系統的近似值,如表2 所示。其中,天線增益和發射功率的設置在衛星覆蓋邊緣處的到達電平滿足一般認為的移動終端在5 MHz 載波下解碼正交相移鍵控信號所需的接收門限值(-100 dBm)。

3. 2 仿真結果及分析

3. 2. 1 基于隔離距離的干擾緩解

基于隔離禁區的策略,在不同禁區半徑下手機直連系統對FSS 系統地球站的下行干擾如圖6 所示。根據仿真結果,隨著保護半徑的增加,FSS 地球站受到的干擾水平逐漸降低。在本文設置的場景參數下,如果不采用任何保護措施,對地球站的干擾超限概率約為25. 5%,當隔離禁區的半徑擴展到100 km 時,對地球站的干擾超限概率滿足了保護標準。

由于采用基礎相控陣模型,旁瓣級別只有約-12 dB。在使用優化旁瓣抑制效果的波束成形技術,或使用更多陣元去降低波束寬度后,預計干擾程度會進一步降低。

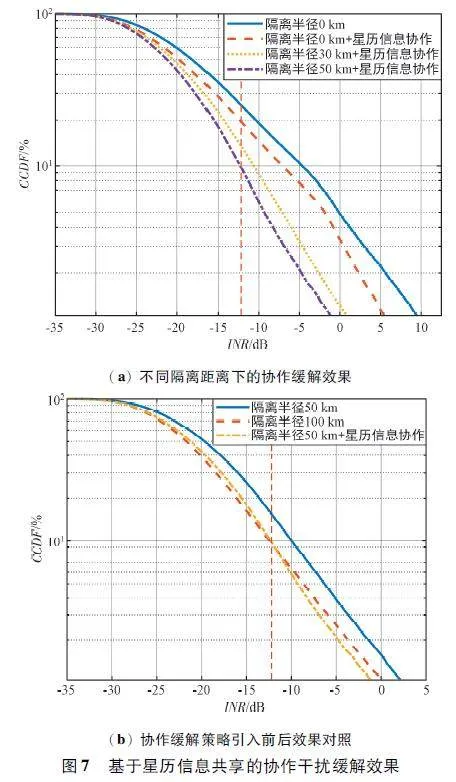

3. 2. 2 基于星歷信息共享的協同式干擾緩解

基于星歷信息共享的協作式干擾保護效果如圖7 所示,其中θP 取值為25°。根據仿真結果,固定隔離禁區的保護半徑時,采用協作模式可以進一步改善干擾緩解的效果。在僅采用隔離禁區的保護方法中,需要100 km 的保護半徑才能滿足干擾保護標準,在加入協作模式的策略后,所需要的保護半徑減少為50 km,說明協作增強了兩個系統的兼容性。

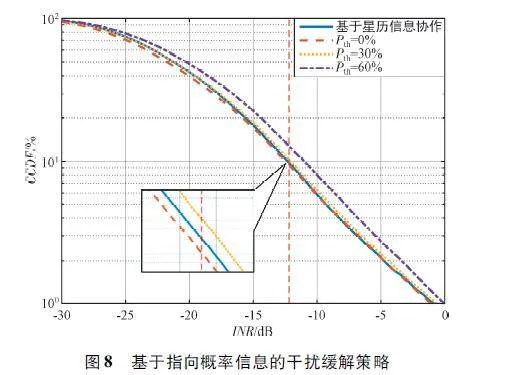

3. 2. 3 基于概率信息的干擾緩解

在基于概率信息的類協作緩解方法中,θP 取值為25°。圖8 為在保護半徑為50 km 的基礎下,基于星歷信息協作以及置信度Pth 分別為0% 、30% 和60% 時采用概率信息方式的干擾緩解效果。注意到在置信度Pth 為0% 和30% 時的干擾緩解效果相近,與基于星歷共享的協作模式有著相似的干擾緩解效果,且Pth 為0% 時相比星歷協同模式出現了輕度的過度保護現象。而在Pth 為60% 時干擾緩解效果明顯下降,這是因為過高的置信度導致在很多應該執行保護的時刻被誤判為不需要進行干擾緩解操作。

3. 2. 4 基于干擾預測的功率控制

基于隔離禁區以及基于星歷信息的干擾緩解方法同時適用于NGSOFSS 以及GSOFSS 系統,本節針對GSOFSS 系統進行進一步的干擾保護研究。選取GSO 地球站的經度為90°,緯度為15°,所指GSO 衛星在GSO 弧的位置為90°。前文已經針對這一地球站位置實現了網絡的訓練,訓練后的干擾預測結果如圖5 所示。

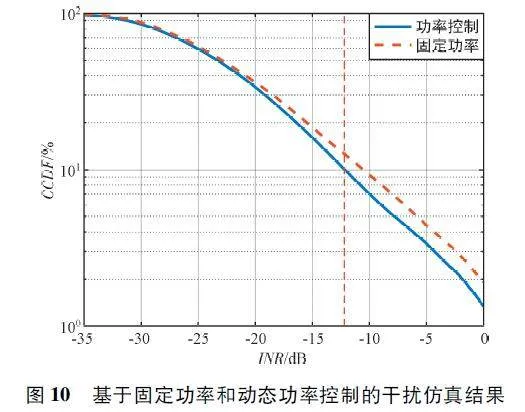

在不采用其他保護措施的條件下,采用固定功率和基于預測的動態功率策略下的衛星功率曲線如圖9 所示。在采用功率控制策略后,功率曲線的規律性變化符合之前的預期,即衛星系統在區域上空的整體干擾水平存在規律性變化。在采用動態功率控制時,要求衛星到達終端的信號強度高于終端接收靈敏度。

兩種策略下得到的干擾曲線如圖10 所示。采用功率控制策略后,INR 的90 分位值落在了要求的干擾保護標準-12. 2 dB 附近,這說明網絡具有良好的預測效果。本節研究的是指向固定的GSO 地球站,如果希望網絡可以預測對于不同指向地球站的干擾程度,需要在每次跳波束圖案下分別對不同指向的地球站做干擾計算并生成對應的樣本集。相比對固定指向地球站干擾預測網絡的訓練樣本生成,這樣的操作不會給仿真工作帶來明顯的額外負擔。

4 結束語

本文使用了一種高效的仿真分析方法研究了跳波束衛星系統與FSS 系統共存場景下的干擾情況。研究雖然聚焦于C 頻段,但預期可以擴展到其他頻段的跳波束系統研究上。

在所提研究方法的基礎上,采用空間隔離、星歷協作、統計推測、功率控制4 種干擾緩解方法,評估其緩解效果。通過基本的空間隔離方法,本文相信兩個系統間可以實現基本的協調共存。而星歷協作和統計推測的方法如預期一樣,可以進一步提高兩個系統間的兼容靈活性,是值得提倡的系統間協作方法。衛星系統在空間上的回歸性非常利于使用深度學習的方法進行一些指標的預測和評估,同時在跳波束衛星系統對GSOFSS 系統的干擾場景下,使用深度學習方法實現了較高精度的干擾預測。

參考文獻

[1] 孫耀華,許宏濤,彭木根. 手機直連低軌衛星通信:架構、關鍵技術和未來展望[J]. 移動通信,2024,48(1):103-110.

[2] 劉悅,田野,趙冬,等. 手機直連低軌衛星的應用場景及業務需求分析[J]. 電信科學,2024,40(4):56-65.

[3] CLARK S. Application for Fixed Satellite Service MobileSatellite Service by AST&Science[EB/ OL]. (2020-04-13)[2024 - 07 - 25]. https:∥ fcc. report/ IBFS/ SAT -LOI-20200413-00034.

[4] ZHANG Y Q,DI W,TAO H. Interference Analysis BetweenNGSO Systems Based on the Beam Coverage and LinkAngle[C]∥2023 4th International Conference on Electrical,Electronic Information and Communication Engineering. Dalian:IoP,2023,2625(1):012015.

[5] ZHANG Y Q,WU D,HU T. Uplink Interference MitigationTechnology for NGSO Constellation Systems Based on Optimal Spatial Isolation Angle[C]∥2022 2nd InternationalConference on Computer Science,Electronic InformationEngineering and Intelligent Control Technology(CEI). Nanjing:IEEE,2022:219-223.

[6] ITU. ITUR S. 1431. Method to Enhance Sharing BetweenNonGSO FSS Systems in the Frequency Bands Between10-30 GHz[S/ OL]. [2024-07-25]. https:∥www. itu.int/ rec/ RRECS. 1431 / en.

[7] 李偉,潘冀,嚴康,等. 基于協作的大規模NGSO 星座間頻率兼容共存研究[J]. 北京郵電大學學報,2020,43(6):110-117.

[8] ITU. Working Document Towards a Preliminary Draft NewRecommendation ITUR S. [INTERFERENCEnonGSO]A Consolidated Analytical Method for Assessing InterferenceInvolving NonGSO Satellite Systems[S/ OL]. (2021-07-07)[2024-07-25]. https:∥www. itu. int/ md/ R19-WP4AC-0374.

[9] 靳瑾,李婭強,張晨,等. 全球動態場景下非靜止軌道通信星座干擾發生概率和系統可用性[J]. 清華大學學報,2018,58(9):833-840.

[10]劉慧梁,孫茜,楚堯,等. 衛星星座分布概率解析算法及精度分析[J]. 中國空間科學技術,2023,43 (5):56-64.。

[11]LI Y T,LUO Z Q,ZHOU W Y,et al. Benefits Analysis ofBeam Hopping in Satellite Mobile System with UnevenlyDistributed Traffic[J]. China Communications,2021,18(9):11-23.

[12]TANG J Y,BIAN D M,LI G X,et al. Optimization Methodof Dynamic Beam Position for LEO BeamhoppingSatellite Communication Systems[J]. IEEE Access,2021,9:57578-57588.

[13]TANG J Y,BIAN D M,LI G X,et al. Resource Allocationfor LEO Beamhopping Satellites in a Spectrum SharingScenario[J]. IEEE Access,2021,9:56468-56478.

[14]LIN Z Y,NI Z Y,KUANG L L,et al. NGSO Satellites BeamHopping Strategy Based on Load Balancing and InterferenceAvoidance for Coexistence with GSO Systems [J]. IEEECommunications Letters,2022,27(1):278-282.

[15]張淑靜. 星地一體化系統頻譜共享技術研究[D]. 哈爾濱:哈爾濱工業大學,2018.

[16] PASTUKH A,TIKHVINSKIY V,DYMKOVA S,et al.Challenges of Using the Lband and Sband for Directtocellular Satellite 5G6G NTN Systems[J]. Technologies,2023,11(4):110.

[17]ALJUMAILY A,SALI A,JIM?NEZ V P G,et al. Evaluationof 5G and Fixedsatellite Service Earth Station (FSSES)Downlink Interference Based on Artificial Neural NetworkLearning Models (ANNLMS)[J]. Sensors,2023,23(13):6175.

[18] ITU. ITUR S. 1529. Analytical Method for Determiningthe Statistics of Interference Between NongeostationaryOrbit Fixedsatellite Service Systems and Other Nongeostationarysatellite Orbit Fixedsatellite Service Systems orGeostationarysatellite Orbit Fixedsatellite Service Networks[S/ OL]. (2001-06-28)[2024-07-25]. https:∥www.itu. int/ rec/ RRECS. 1529-0-200106-I/ en.

作者簡介:

石會鵬 男,(1986—),博士,高級工程師,國家無線電監測中心檢測中心副主任。主要研究方向:衛星無線電頻率資源技術管理。

周道博 男,(2000—),碩士研究生。主要研究方向:低軌衛星通信系統。

劉珊杉 女,(1990—),碩士,高級工程師。主要研究方向:衛星無線電頻率資源高效利用。

(*通信作者)陶洪波 男,(1977—),碩士,高級工程師,國家無線電監測中心檢測中心副主任。主要研究方向:無線電技術管理與無線電設備檢測。