中華蘇維埃代表大會制度的發展與取消

蘇維埃代表大會制度,是土地革命時期在紅色割據區域實行的一種政權制度。這些紅色割據區域,因之被賦予蘇維埃區域(簡稱蘇區)的名稱。待到中華蘇維埃第一次全國代表大會勝利召開,中華蘇維埃共和國臨時中央政府在瑞金正式成立,蘇維埃代表大會制度遂上升為國家制度。這個制度出自蘇俄,能移植到中華大地,并且形成廣大而深刻的社會運動,構建革命政權的組織體系和工作機制,給予此后不同時期的革命政權建設,以及人民代表大會制度以深遠影響,是很耐人尋味的。

中國共產黨為救中國救窮人,選擇了蘇維埃制度

“蘇維埃”是俄文音譯詞,詞義為代表會議。“我們又叫‘蘇維埃’,又叫‘代表大會’,‘蘇維埃代表大會’就成了‘代表大會代表大會’。這是死搬外國名詞。”這個語病,還是毛澤東在1948年為我們破解的。我們至今還在歷史研究中沿用“蘇維埃代表大會”的說法,不過是尊重歷史習慣。但從毛澤東的糾錯來看,完全可以用“蘇維埃制度”,即回歸中共第一個綱領的表述,來指稱蘇維埃代表大會制度。中共一大通過的這個綱領明確規定:本黨承認蘇維埃管理制度(即蘇維埃制度),把工農勞動者和士兵組織起來,并承認黨的根本目的是實行社會革命,宣傳共產主義。

中國共產黨主張用蘇維埃制度來組織占中國人口大多數的工農勞動者和士兵,進行社會革命,建立不同于以往少數人統治多數人的新型國家制度,是經歷了種種比較后的選擇。

在中國近代史上,西方列強用炮艦政策、鴉片貿易和傳教士,通過尋找、培植代理人,把中國的大地主大資本家變成他們在中國的統治基礎,使中國淪為半殖民地半封建社會。中國廣大勞苦群眾飽受中外反動勢力的欺壓剝削,處于水深火熱之中。中國面臨滅國危險,中華民族陷入亡種兇境。一代代仁人志士為救中國救同胞,積極尋找破局出路。他們向西方學了國家主義、無政府主義、工團主義,學了科學救國、教育救國、實業救國等,卻都遭到“此路不通”的結局,迎來了“老師打學生”的下場。總之,中國要在經濟上發展資本主義,政治上實行資產階級議會民主是不行的。

“十月革命一聲炮響,給我們送來了馬克思列寧主義。”十月革命幫助中國的先進分子,主要是共產黨人,用無產階級的宇宙觀作為觀察國家命運的工具,重新考慮自己的問題,而結論是:走俄國人的路。俄國人的路,就是用革命的暴力反抗反革命的暴力,即被壓迫被剝削階級以階級斗爭推翻統治階級,建立屬于大多數勞動群眾的蘇維埃政權——工農民主專政的政權,以新政權的力量建設新國家。

黨內最早使用“蘇維埃”一詞的是蔡和森。1920年8月13日,他在法國致信毛澤東時就提到“無產階級革命運動之四種利器”之一,便是無產階級革命后的政治組織——蘇維埃。毛澤東“而于和森的主張,表示深切的贊同”。這是兩人在以“改造中國與世界”為學會方針的新民學會內的通信中所表達的見解,時間早在中國共產黨成立前。在1921年1月1日至3日舉行的新民學會長沙會員新年大會上,毛澤東更直白地表示,對于中國社會問題的解決方法,極贊成“啟民(即陳書農)主用俄式”,“因俄式系諸路皆走不通了新發明的一條路”。這種“激烈方法的共產主義(列寧的主義)”,“即所謂勞農主義,用階級專政的方法,是可以預計效果的,故最宜采用”。此外,黨的創始人和早期領導人也都表達過中國革命要取得勝利,“非經過工農民主專政(無產階級專政)不可”的看法。如陳獨秀就說過,共產黨所爭持所努力的怎樣使人人真能各盡所能,怎樣使生產事業集中成為社會化,怎樣使生產力大增、產品充裕,人人真能各取所需。要實現這些理想,“都非經過無產階級專政不可”。而實行無產階級革命與專政,“非有一個強大的共產黨做無產階級底先鋒隊與指導者不可”。

其中的道理不難理解。中華民族要獨立,中國人民要解放,中國社會要擺脫半殖民地半封建的地位,不能不動員和組織億萬工農大眾向著帝國主義、封建主義和官僚資本主義進行各種斗爭,推翻他們的反動統治;同時,建立工農民主專政的新政權,對工農大眾實行民主,對階級敵人實行專政,如此才能在消除敵對勢力的反抗和破壞的環境下,順利建設新社會、新國家。

蘇維埃制度從宣傳到實行,表明中國共產黨拋棄了國民黨的旗幟,由以城市為中心轉變到以農村為中心

中共六大前,蘇維埃制度未能公開提出

中國共產黨成立的第二年就加入了共產國際,接受共產國際對中國共產黨和中國革命的指導。共產黨成立的第四年,和國民黨建立了合作關系,協助并推動后者進行國民革命。這樣,直到國民黨背叛大革命,排擠、屠殺共產黨人,共產黨承認的蘇維埃制度迄未實行,甚至連公開提出都沒有。

黨的八七緊急會議糾正了黨內右傾機會主義錯誤,指出中國革命的發展已經到以土地革命為中心的時期。但是否順理成章地打出蘇維埃旗幟,建立工農民權獨裁制,還得看共產國際和聯共(布)的態度。事實上,聯共(布)中央總書記斯大林簽署的一封拍至中國漢口給蘇聯領事伯納(羅米納茲)的電報,就清楚表明:因為仍然寄希望于國民黨的革命化民主化轉變,以及新的巨大的革命高潮的出現,所以,在目前階段只限于在共產黨報刊上宣傳蘇維埃,且決不能迫使國民黨左派支持這種宣傳。聯共(布)的意見就是共產國際的意見,它被中共中央原原本本地接受了。

1927年8月21日,中共中央臨時政治局常委會議通過了《中國共產黨的政治任務與策略的決議案》,雖然指出了工農兵代表蘇維埃是一種革命的政權形式,即是保證工農民權獨裁制直接進于無產階級的社會主義獨裁制;然而,“本黨現時不提出組織蘇維埃的口號——城市、鄉村、軍隊之中都是如此”。只有到了組織革命的國民黨之計劃完全失敗,同時革命又確在高漲中,那時本黨才應當實行蘇維埃制度。

不過,共產國際和中共中央的設想很快就破滅了。先有南昌起義軍南下潮汕沿途的所見所聞,以及從上海報紙上得到的消息,使以周恩來為書記的中共南昌起義前敵委員會認識到,國民黨名義已為工農群眾所唾棄,原先所謂“聯合國民黨左派,繼承國民黨正統”的想法,已從事實上破產。因此,1927年9月召開的會議決定從根本上改變政權的性質,建立以無產階級領導的、聯合貧苦小資產階級的工農政權,即“工農分子占多數和共產黨占多數的政府”。這個政權事實上就是蘇維埃政權。很快,中共中央也接受了國民黨革命化民主化絕無可能的事實,轉而決定:“現在的任務不僅宣傳蘇維埃的思想,并且在革命斗爭新的高潮中應成立蘇維埃。”

然而,什么情勢下可以成立蘇維埃,是有嚴格規定的,那便是“蘇維埃的組織,首先應當在那些中心的地方如廣州、長沙等”,“在小縣城里面要堅決的拒絕組織蘇維埃,這是為著不要失掉蘇維埃政權的真意”。顯而易見,其時中共中央尚未找到蘇維埃政權的生長點,依然固守城市中心論。因而,他們只承認存在僅2天的廣州公社“開始了中國革命的蘇維埃的階段”。

在中共六大決議精神指引下建立蘇維埃制度

1928年7月10日,在莫斯科召開的中共六大作出了《蘇維埃政權的組織問題決議案》。決議案對準備蘇維埃政權的宣傳、組織工作,蘇維埃制度正式名義、定義、意義等,作出了前所未有的實質性安排與解釋,為蘇維埃制度在蘇區的建立奠定了扎實的基礎。

決議案指出,黨在準備暴動中的主要任務,在于造成那維持并鞏固蘇維埃政權的先決條件。具體到宣傳工作,黨應在預定的暴動區域中,預先普遍地明了地傳播蘇維埃的理論,宣傳蘇維埃政權之一切具體形式與具體工作,準備民眾在該區域起來時,有迅速建立蘇維埃的可能。

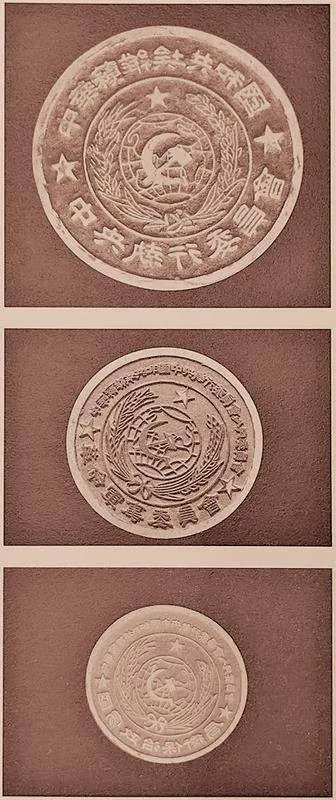

決議案規定,蘇維埃的正式名稱應當是工農兵代表會議,中國的蘇維埃政權的正式名義應當是中國工農兵代表會議(蘇維埃)政府。

決議案對怎樣組織蘇維埃,組織什么樣的蘇維埃,怎樣保證黨對蘇維埃的領導,蘇維埃代表怎樣代表選民,以及蘇維埃制度和其他組織的關系等,作了闡述。如:蘇維埃的組織應建立在勞動群眾直接選舉的基礎上,并保證產業工人的領導作用。地方政權已經鞏固,便應組織蘇維埃。黨委應估計當地情形,斟酌組織蘇維埃的時機。要根據列寧關于蘇維埃乃新的國家機關的定義,把蘇維埃組織與建設成和廣大群眾密切無間互相聯系的、擺脫了官僚主義的、既有立法又有行政之權的新型政權機關。蘇維埃政權從成立的第一天起,就要號召廣大的勞動群眾起來反對蘇維埃政府中辦事人員可能做出的各種流弊(如官僚主義、辦事遲鈍和濫權等)。蘇維埃代表須按期向選舉人報告工作,選舉人有罷免、撤換不稱職的代表之權。蘇維埃各機關中的黨團必須執行黨的指示,提交蘇維埃的一切最主要的政策,事前都應由該地黨委批準。事實表明,蘇區各地的蘇維埃組織與建設,正是在中共六大決議精神指引下進行,并取得很大成績的。

中共六大以后,尤其是從1929年下半年起,黨在廣大農村發動和領導了多次武裝起義,建立與發展了紅軍、游擊隊等工農武裝進行革命戰爭,成立工農民主政權領導土地革命及各項建設,進而開辟并擴大形成鞏固的革命根據地。蘇維埃運動在大半個中國風起云涌,顯示出強大的生命力,蘇維埃制度隨之日漸深入蘇區社會。到1930年上半年,全國范圍內已建立大小十幾個農村革命根據地,這些革命根據地都實行蘇維埃管理制度。它們遍及湘、鄂、贛、閩、粵、桂、豫、皖、川、陜等10多個省、300多個縣的邊界地帶或偏遠山區,展現出農村包圍城市、武裝奪取政權的革命道路的廣闊前景。

在蘇區,中國共產黨領導建立了自鄉、區、縣至省的各級蘇維埃政權,建立了工會、農會、青年團、少年隊、婦女會、赤衛隊等群眾組織,并使蘇維埃與群眾組織發生密切關系;開展了不同層級的選舉活動,大量優秀工農分子進入各級蘇維埃政府,直接參與國家管理。這一切,為蘇維埃中央政府的建立及蘇維埃制度體系化,打下了堅實基礎。

毛澤東是黨內最早從事蘇維埃制度實踐并作理論說明的領導人之一

中共中央在共產國際指導下,于1930年1月開啟了建立全國蘇維埃中央政府的歷程。經過幾個月的努力,全國蘇維埃區域代表大會于是年5月20日至23日在上海秘密召開。在此前半個多月的預備會上,初步通過了各項文件草案和宣言。正式會議討論了建立中華蘇維埃中央政府、紅軍的組織和蘇區建設等問題,通過了大會宣言、土地暫行法、勞動保護法、蘇維埃組織法等。會議決定成立全國蘇維埃代表大會中央準備委員會(簡稱“蘇準會”),負責第一次全蘇大會的籌備工作。稍后,中共中央還要求各地也要成立第一次全蘇大會準備委員會。

9月12日,蘇準會全體會議在上海召開。會議討論通過了全國蘇維埃代表大會選舉條例,通過了全蘇大會主要議事日程及準備提交大會討論的憲法大綱草案等。會議決定將蘇準會轉移到蘇區工作,但因受阻于蔣介石發動的對中央蘇區第一次“圍剿”而未果,第一次全蘇大會的后續準備工作遂由1931年1月15日成立的中共蘇區中央局負責。

在豎起蘇維埃旗幟、實行蘇維埃制度上,毛澤東是黨內少有的頭腦清醒者、行動果決者。1927年8月20日,他在以中共湖南省委名義寫給中共中央的信中表示,同意共產國際關于在中國立即實行工農兵蘇維埃的意見,認為工農兵蘇維埃完全與客觀環境適合,并主張“我們應高高打出共產黨的旗子”,“只有共產黨旗子才是人民的旗子”。

1928年1月下旬,毛澤東給遂川縣委建議的縣工農兵政府臨時政綱的主要內容中,就有“工人、農民、士兵和其他貧民,都有參與政治的權利”,“凡工農兵平民有集會、結社、言論、出版、居住、罷工的絕對自由”的表述,并指出待到時機成熟時應即召集全縣工農兵代表大會,選舉正式人民委員會,為全縣執掌政權的機關。同年11月25日,他在寫給中共中央的報告中,重點闡述了湘贛邊界紅色政權建設中存在的問題,主要是實行蘇維埃制度過程中出現的偏差,同時提出了自己的見解。1929年4月,他指導興國縣委建立縣革命委員會,并起草興國縣革委會政綱,明確提出隨之成立各級工農兵代表會議(即蘇維埃)。

事實表明,毛澤東是黨內最早從事蘇維埃制度實踐并作理論說明的領導人之一。關于這一點,周恩來曾予以充分肯定。他在延安中央黨校作報告時說:“關于蘇維埃,不管名詞是否妥當,但蘇維埃是工農代表會議,它與資產階級的議會制度是有原則區別的。”毛澤東同志發展了列寧關于蘇維埃政權可以用于殖民地國家的思想,“把它發展成為中國的代表會議制度”。

第一次全蘇大會與第二次全蘇大會的召開,標志著蘇維埃制度正式成為國家制度,并形成完備的體系

第一次全蘇大會召開,憲法大綱確定

1931年11月7日在瑞金葉坪開幕的中華蘇維埃第一次全國代表大會,來自中央、閩西、湘贛、湘鄂贛、贛東北、湘鄂西、瓊崖等蘇區的代表和紅軍、全總、海員及白區的代表共610人出席。大會期間,代表們先后聽取并討論了毛澤東代表中共蘇區中央局所作的政治報告,以及項英的勞動法報告、張鼎丞的土地法報告、王稼祥的少數民族問題報告、鄧廣仁的工農檢察問題報告、任弼時的憲法問題報告;討論和通過了蘇維埃憲法大綱、勞動法、土地法、經濟政策等法令草案,以及紅軍問題,工農檢察問題,少數民族問題,救濟受難群眾、為死難烈士立碑紀念等決議案。大會代表資格審查委員會向大會作了代表資格審查報告,確認全部代表資格有效。各蘇區代表向大會分組會報告了各自地區的革命形勢與工作情形,反映了當地群眾對蘇維埃的態度與要求。

值得注意的是,憲法大綱的起草過程充分體現了代表們求真務實、當家做主的精神。而憲法大綱的出臺,使蘇維埃制度有了統攬全局的綱,更是中國共產黨制憲史上一個空前偉大的創舉。

第一次全蘇大會主要文件的起草,都是由在上海的共產國際遠東局和中共中央負責完成的。然而,直到1931年10月上旬,最為重要的憲法大綱草案,還沒有送達在瑞金的中共蘇區中央局。在瑞金方面一再催促下,上海方面才拍發了一個“關于憲法原則要點”的電報過來應急,要求按此原則要點在一蘇大會通過,全文隨即補上。一蘇大會主席團收到電報后,立即于11月13日舉行主席團第二次會議予以討論。主席團會議認為按“要點”的要求行事,不符合大會的立法程序,不便采納。于是,議決組織憲法起草委員會,討論憲法起草問題,決定憲法起草委員會由任弼時、王稼祥、毛澤東、周以栗、鄧發、張鼎丞、曾山、袁德生、劉建中、梁柏臺及7個代表團各推舉一名代表,共17人組成。為此事,決定大會會期延長3天,并重新安排大會議事日程。有“紅色法律專家”之稱的梁柏臺領命起草了憲法大綱初稿,憲法起草委員會連續兩天舉行兩次全體會議,討論并修改憲法大綱初稿,從而形成提交一蘇大會審議的文本。11月18日,主席團召開全體代表大會,聽取關于憲法問題的報告,審議憲法大綱草案。全體會議一致通過了具有國家根本法性質的《中華蘇維埃共和國憲法大綱》。

憲法大綱明確規定國家根本法的任務,在于保證蘇維埃區域工農民主專政的政權和達到它在全中國的勝利。這個專政的目的,是在消滅一切封建殘余,趕走帝國主義列強在華的勢力,統一中國,有系統地限制資本主義的發展,進行國家的經濟建設。同時,明確規定中華蘇維埃共和國的國體,是工人和農民的民主專政的國家,蘇維埃全部政權屬于工人、農民、紅軍兵士及一切勞苦民眾;其政體是:最高政權為全國工農兵會議(蘇維埃)的大會,大會閉會期間,全國蘇維埃臨時中央執行委員會為最高政權機關,中央執行委員會下組織人民委員會處理日常政務,發布一切法令和決議案。簡言之,即實行民主集中制與議行合一制。憲法大綱還規定了工人、農民、紅軍兵士及一切勞苦民眾享有的各種權利,蘇維埃政權所要實行的經濟、文化、社會政策及對外政策。總之,憲法大綱根本不同于過往一切少數人統治多數人的法律制度,具有極強的革命性和進步性。

一蘇大會除制定憲法大綱和勞動法、經濟政策、優待紅軍條例等幾部法律,通過幾個問題的決議外,還選舉了臨時中央政府中央執行委員會及中央人民委員會的主席(毛澤東)、副主席(項英、張國燾),選舉了中央人民委員會各部(局)主要負責人,以及軍事委員會組成人員。這一切,標志著蘇維埃制度完成了在國家層面上的建構,具有劃時代的意義。

一蘇大會后陸續出臺的諸多法律法令,行政部門制定的具體政策、辦事規則,以及地方蘇維埃政府執行中央政府法令法規的具體辦法等,還有適應形勢及事業發展需要增設的中央機關,使蘇維埃制度完成了初步的體系化,以及工作機制的規范化。

第二次全蘇大會召開,蘇維埃制度日趨完善

1934年1月22日開幕的第二次全國蘇維埃代表大會,無論從大會的準備,還是大會的議程、達到的結果來看,都顯示出蘇維埃制度的日趨完善。

早在1933年7月11日召開的中央人民委員會第45次會議,就討論了第二次全蘇大會的準備工作,決定了重新劃分行政區域,以適合領導群眾斗爭;重新修改選舉法;建立紅軍烈士紀念塔;任命吳亮平為中央國民經濟部副部長,梁柏臺為中央內務部副部長等事項。隨后,中央執行委員會即根據中央人民委員會呈請,作出了關于重新劃分行政區域的決議,中央人民委員會通過劃分行政區域決議并增設8縣。對吳、梁的任命,使他們得以參與第二次全蘇大會的準備工作,并進入中執委,分別主管國民經濟部和內務部工作。

二蘇大會的準備工作忙而不亂。大會準備委員會從成立到8月中旬,就開了6次會議,征求修改法令的意見;建議由人民委員會下達專門指導選舉運動的訓令;審查大會預算,出版選舉運動周報,組織紅軍烈士紀念塔建筑委員會;審查選舉法草案并送中執委審定頒布;審查市鄉蘇對選民報告工作的報告大綱,擬定大會議事日程及大會文件,起草委員會名單并送人委會審查等事項。這些工作都是依法依規進行的,突顯了蘇維埃制度的嚴肅性與連貫性。

大會正式開幕日,即選舉了75人組成大會主席團,主持大會日常工作。還選舉了6個委員會:代表資格審查委員會、中央執行委員會工作報告決議委員會、紅軍建設決議委員會、經濟建設決議委員會、蘇維埃建設決議委員會、法令委員會,負責各項專門工作。最后,選舉梁柏臺為大會秘書長,通過了議事日程。大會議程主要有6項,分別為毛澤東作中央執行委員會兩年來工作報告,朱德作紅軍建設決議報告,林伯渠作經濟建設決議報告,吳亮平作蘇維埃建設決議報告,通過憲法及各項法令,選舉新的中央執行委員會。以上各項均比一蘇大會有所改進和增益。

毛澤東和黨的其他領導人對蘇維埃制度的貢獻

臨時中央政府主席毛澤東代表中央執行委員會和人民委員會,對第二次全蘇大會作長篇報告。毛澤東在報告中深刻分析了中國革命與世界革命發展的形勢,全面總結了臨時中央政府成立以來蘇維埃運動在各方面的成就及寶貴經驗,提出了當時具體的戰斗任務。報告的第四部分“兩年來蘇維埃各種基本政策的實施”,分為武裝民眾與建設紅軍、民主制度、對于反革命的鎮壓、勞動政策、土地革命、財政政策、經濟政策、文化教育、婚姻制度、民族政策等10項,具體說明了蘇維埃的軍事、政治、勞動、土地、財政、經濟、教育、婚姻等基本制度的出發點及優越性,有著極強的說服力。毛澤東為準備這篇報告,不僅發動中央政府各部門于二蘇大會前寫出兩年來的工作總結報告,而且親率中央政府秘書長謝覺哉等,深入興國長岡鄉、上杭才溪鄉作調查研究,同先期到達瑞金的各地代表交談,征求他們對政府工作的意見建議。因而他的報告有理有據,接地氣、暖人心,為后來各級政府的履職報告樹了先聲、開了先河,成為傳世經典。

1月27日,毛澤東向二蘇大會全體會議作《關于中央執行委員會報告的結論》報告。全體代表分組對報告進行了審議,之后大會主席團吸收代表意見,分別作出了相關決議。大會依法對一蘇大會通過的憲法大綱進行了適當修改。除幾十處文字上的修改補充之外,主要是在第一條增加了“同中農鞏固的聯合”,這是對此前“左”傾錯誤的一個重要糾正。大會的這些做法延續至今,成為定制。

二蘇大會選舉了中央政府新的領導機關和領導人,在中央執行委員會里設立了17人組成的主席團,將中央工農檢察部升格為中央工農檢查委員會,新設中央審計委員會,以及中央糧食部。這些舉措對增強蘇維埃制度的運行力,提高政府工作的速度與質量發揮了重要作用。

根據二蘇大會的有關決議,中華蘇維埃共和國中央政府加強了一些領域的法律制度建設,如頒布中央蘇維埃組織法、審計條例、懲治反革命條例、新婚姻法、國營工廠管理條例、優待紅軍家屬條例等,補齊了部分制度的短板,使蘇維埃制度更完善。

在蘇維埃制度的理論探索和建設實踐上,除毛澤東作出重大貢獻外,黨的其他領導人也有不同貢獻。如張聞天關于蘇維埃的民主制度建設,項英關于蘇維埃的廉政制度建設,林伯渠、吳亮平關于蘇維埃的經濟制度建設,鄧子恢關于蘇維埃的土地制度建設,劉少奇、陳云關于蘇維埃的勞動制度及國營工廠管理制度建設,徐特立、瞿秋白關于蘇維埃的文化教育制度建設,等等。至于人民群眾和基層干部在這方面所起的作用,也是不言而喻的。像對婚姻條例的修改,就是在他們提出并積極參與下進行的,使之最終成為一部更符合實際更人性化的新婚姻法。

隨著日本侵華,中日民族矛盾上升為主要矛盾,中共提出建立抗日民族統一戰線主張,蘇維埃制度被改變以至取消

1931年9月18日,日本關東軍悍然進攻沈陽,侵略中國,占領東北三省。1933年,日軍又侵占熱河省,威脅華北。中華民族到了最危險的時候。而執掌民國大權的蔣介石集團卻實行對日妥協、對內屠殺和鎮壓的反動政策,出賣華北主權,鎮壓人民的抗日運動,圍攻要求抗日的紅軍。中國共產黨和中華蘇維埃共和國以抗日救國為己任,在未能直接對日作戰的情況下,除公開表示自己的抗日主張與態度外,還在思想上、政治上、文化上、社會上,乃至軍事上,為全民族抗戰作了大量準備。

中央紅軍撤出中央蘇區前后,南方其他蘇區的主力紅軍也陸續撤離所在地域,蘇維埃政權不復存在,蘇維埃制度無以存續發生作用。唯有西北尚存一片蘇區和紅軍,延續蘇維埃制度,這就是劉志丹、謝子長領導的陜甘蘇區和紅軍第15軍團。中央紅軍因此將長征落腳點放到陜北,于1935年10月勝利結束長征。

1935年11月3日,中共中央政治局會議在甘泉縣下寺灣召開。會上宣布成立中華蘇維埃共和國中央政府西北辦事處,以博古為主席,下設秘書處、總務處、外交部、內務部、土地部、財政部、國民經濟部、勞動部等機關。與此同時,保留中華蘇維埃共和國中央執行委員會主席團、中央政府主席(毛澤東)、中央政府人民委員會主席(張聞天)的名義。

不過,這套保留了蘇維埃名義的政權未及在陜北實行蘇維埃制度,就因為形勢的急劇變化,而隨之改變了初衷。這個形勢變化就是全國人民的反日愛國運動出現了以“一二·九”運動為標志的新的高潮,國內各階級的關系和各政黨由此表現出新的變化。1935年12月25日,中共中央政治局瓦窯堡會議通過的《中共中央關于目前政治形勢與黨的任務的決議》指出:“目前政治形勢已經起了一個基本上的變化,在中國革命史上劃分了一個新時期,這表現在日本帝國主義變中國為殖民地,中國革命準備進入全國性的大革命,在世界是戰爭與革命的前夜。”繼而指出,我們的任務,是不但要團結一切可能的反日的基本力量,而且要團結一切可能的反日同盟者,不使一個愛國的中國人,不參加到反日的戰線上去。“這就是黨的最廣泛的民族統一戰線策略的總路線。”

為使抗日民族統一戰線得到更加廣大與強有力的基礎,蘇維埃工農共和國及其中央政府宣告,把自己改變為蘇維埃人民共和國,使之不但是代表工農的,而且是代表民族的,“是代表反帝國主義反封建勢力的各階層人民的利益的”。為此,就必須把蘇維埃工農共和國政策的許多部分,改變到更加適合反對日本帝國主義變中國為殖民地的圖謀。換言之,即蘇維埃制度的許多部分要進行改變。

1935年12月6日,中共中央作出《關于改變對富農策略的決定》,這是蘇維埃制度與時俱進作出改變的一個重大步驟。“在蘇區(指陜北蘇區),只取消富農的封建剝削,如出租土地的剝削方式就要取消。他們自己雇用勞動力耕種的土地,就不應該沒收。”“在某一區域,如雇農貧農、特別是中農愿意,也可以平分土地,這時富農也應平均分得土地,不能特別分給壞田地。”“對于富農的‘左’的辦法要糾正。這不是假的政策。政府過左的行政辦法要糾正,黨、工會也是一樣的。過左的要求,我們都是反對的。”張聞天在主持制定這個決定的中央政治局會上所作報告和結論中說的這番話,深刻說明了蘇維埃制度在抗日民族統一戰線旗幟下應有的改變。

1936年9月17日,中共中央政治局通過《中央關于抗日救亡運動的新形勢與民主共和國的決議》,認為“在目前形勢下,有提出建立民主共和國口號的必要,因為這是團結一切抗日力量來保障中國領土完整和預防中國人民遭受亡國滅種的慘禍的最好辦法”,“是較之一部分領土上的蘇維埃制度在地域上更普及的民主”。因此,中國共產黨宣布積極贊助民主共和國運動,并且宣布民主共和國在全中國建立、依據普選權的國會實行召集之時,蘇維埃區域即將成為它的一個組成部分。這表明中國共產黨為了中華民族、中國全體人民的根本利益,愿意放棄為之奮斗十多年、犧牲了許多同志得到的革命果實,并且摒棄前嫌、化敵為友的磊落胸襟。這也表明蘇維埃制度在抗日民族統一戰線這個大局面前,自動發生許多改變的必然與必要。

1936年12月12日爆發的西安事變的和平解決,使黨的和平統一團結御侮方針得以實現。為了達到全國一致抗日的目的,中國共產黨主動向國民黨及全國保證實行包括蘇維埃政府改名為中華民國特區政府,紅軍改名為國民革命軍,停止沒收地主土地,在特區政府轄區內實行普選的民主制度等,對國民黨做大的原則上的讓步政策。這意味著在蘇區實行數年的蘇維埃制度的取消。待到第二次國共合作達成,中國共產黨的上述承諾全部兌現,蘇維埃制度也全部取消。