“怪魁”龔自珍

清嘉慶二十二年(1817年),26歲的杭州人龔自珍,因事赴蘇州,順便給吳中著名的文學前輩王芑孫先生投贈了自己的詩文各一冊,其中文集的名字,叫《佇泣亭文》。王老先生挺認真,看了這后生的文稿,專門回復了一封長信,先對文集之名“佇泣”提出不同意見,認為該名不過取自《詩經》的“佇立以泣”,而天下之字多得很,又何必要取這么個很不吉祥的字來命名呢?繼而對文集中“立異自高”的現象提出嚴肅的批評,說他“甚至上關朝廷,下及冠蓋,口不擇言,動與世迕,足下將持是安歸乎?”意思是你這么放膽亂寫,是想走到哪條路上去呢。作為對龔自珍抨擊世人為“鄉愿”的回應,老先生還在信中直白地貶斥小龔為“怪魁”,也就是最妖最怪的人。

讓篤實的王老先生動氣的,應該包括龔自珍3年前寫的《明良論》四篇。其中第一篇談官員的高薪養廉,描述現實中官員聚會,京城貴人“未嘗道政事,談藝文”,外官“未嘗各陳設施,談利弊”,而相互討論的都是哪塊地好、哪塊地差,家里家具還缺點啥之類;第二篇論官場風氣,開宗明義:“士皆知有恥,則國家永無恥矣;士不知恥,為國之大恥。”并把批判的矛頭,直接對準了高級官員,說他們“身為三公,為六卿,非不崇高也,而其于古者大臣巍然岸然師傅自處之風,匪但目未睹,耳未聞,夢寐亦未之及”,意思是古時大臣那種高尚嚴正,即使做君王的老師也能自持的風骨,在這些三公六卿的身上不僅看不到、聽不到,連做夢也夢不到。第三篇分析官場平庸流行的根源,在于論資排輩。資歷淺的心里想的是:“我積攢了年資慢慢等待時機,安安靜靜地守著本分,即使升遷有慢有快,只要熬過中年,也總有希望得個尚書、侍郎干干。”而資歷深的考慮的是:“我已經積攢年資等啊等,安安靜靜地守著我這位置,過了這么久,還時常有危險,好不容易才到這個地步,怎么可以忘記積年累月的辛苦,而隨便開口說話,最后辜負了自己的歲月呢?”認為這就是士大夫統統“奄然而無有生氣者”的原因。

二十幾歲的小青年,竟敢如此狂妄地討論朝廷大員與國策,自然難為王老先生等一眾以“求同”為人生目標的士大夫所容。但是龔自珍很幸運,這組高論被他的外公看好,特意在當時寫了一段書面評語,予以鼓勵:“四論皆古方也,而中今病,豈必別制一新方哉?耄矣,猶見此才而死,吾不恨矣。甲戌秋日。”而小龔的這位外公,名氣不在王芑孫之下,那是因注釋中國最早的字典《說文解字》而名滿天下的文字學家段玉裁。

有這么一位既有學問又有見識的外公,龔自珍的青少年時代是十分幸福的。他六七歲時就由母親口授讀詩,讀的不是一般的童蒙讀物,也不是《詩經》《楚辭》,而是當代詩人吳梅村的作品。12歲那年,外公親自給他講《說文解字》,打下了古文字學和經學的基礎。到了14歲,他就開始自選課題做學術研究,考古今官制。16歲讀《四庫全書總目提要》,進入傳統目錄學之門。17歲那年有機會游國子監,看到石鼓文,非常喜歡,由此又開始涉足金石之學,進而收藏古籍和文物。19歲考取舉人,兩年后考中武英殿校錄員,再上一層,做起了校勘和掌故的學問。

史料記載他天生一副寬額頭,一雙大眼睛,頗為英俊。“與同志縱談天下事,風發泉涌,有不可一世之意”。但他成年后的嘉慶、道光年間,卻是一個不適合他的時代。在寫于嘉慶二十(1815年)、二十一年(1816年)的《乙丙之際箸議》第九篇里,他把人世的等第歸納為治世、亂世、衰世三等,其中最下一等的“衰世”,隱約之間指向的就是他身處的時代——

衰世者,文類治世,名類治世,聲音笑貌類治世。黑白雜而五色可廢也,似治世之太素;宮羽淆而五聲可鑠也,似治世之希聲;道路荒而畔岸隳也,似治世之蕩蕩便便;人心混混而無口過也,似治世之不議。左無才相,右無才史,閫無才將,庠序無才士,隴無才民,廛無才工,衢無才商;抑巷無才偷,市無才駔,藪澤無才盜:則非但尟君子也,抑小人甚尟。

大致是說衰敗的時代,表面上看起來很像“治世”。色彩黑白相間少有五彩,好似政治清明的時代崇尚淡雅;旋律不齊混淆了音調,好似政治清明的時代崇尚清靜;道路荒廢設施無用,好似政治清明的時代崇尚隨意自然;人們混日子沒有口出狂言,好似政治清明的時代大家都沒有異議。但不僅沒有能干的將相、士農工商,連有才能的小偷、大盜和小人都見不到了。在如此昏暗的環境里,龔自珍中舉之后的進士考試屢戰屢敗,盡管積攢了2000篇“功令文”(也就是八股作文),但直到道光九年(1829年),38歲的他才考取進士。接下來的官場生涯,只是一直在不高的職階中流轉。他在宗人府做過玉牒館纂修,也在禮部做過主事,還受到過道光皇帝的接見,但都算不上得志。10年后,表面上是因親屬也在禮部任職需要回避,實際是“才高動觸時忌”而被上司不容,他不得不告老還鄉。兩年后暴病而亡,享年僅50歲。

在那個人人以老成持重、看破不說破為人生準則的現實世界里,他自始至終都像揭穿皇帝沒有穿衣的那個男孩,用尖銳且生動的筆觸,決絕地給傳統陋習劃開了一道口子。

龔自珍的后半生,留下了大量論學和論政文字,但他去世之前和之后,時人對他的評價褒貶不一。在清代中后期的普羅大眾眼里,他是一個另類,類似今天的有爭議的人物。在他身上,堆砌著著名詩人、文章怪才、世情呆子乃至緋聞主角等多重身份。但龔自珍最看重自己的,還是一個具有超前意識的近代知識分子角色,他試圖通過激烈地批判現實,讓有義務維護傳統統治的官僚階層覺醒,以挽救即將淪落的大清王朝。即便知其不可,仍勉力為之。道光十九年(1839年),他離京后寫的那組《己亥雜詩》中,最堪玩味的是“少年哀樂過于人,歌泣無端字字真。既壯周旋雜癡黠,童心來復夢中身”一首。顯然,回顧既往,龔氏最自珍的是“真”和“童心”。在那個人人以老成持重、看破不說破為人生準則的現實世界里,他自始至終都像揭穿皇帝沒有穿衣的那個男孩,用尖銳且生動的筆觸,決絕地給傳統陋習劃開了一道口子。而《己亥雜詩》里令人最為感慨的詩句,是“落紅不是無情物,化作春泥更護花”,可見晚年的龔自珍,在堅持他的批判性文辭的同時,依然對身處的大清王朝,存留著一股無法擺脫的依戀情結。

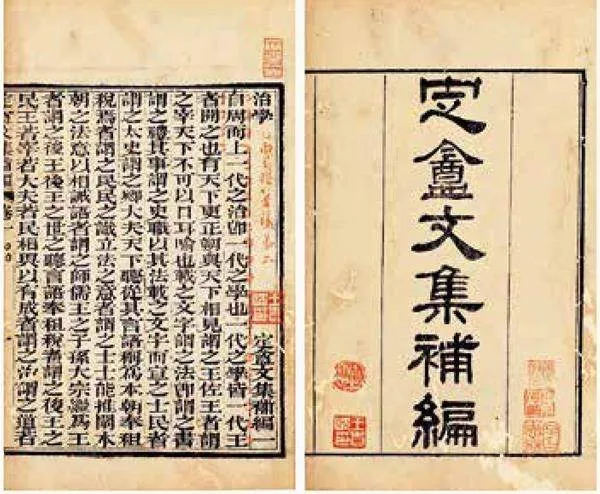

龔自珍辭世的1841年,是鴉片戰爭后中國進入近代的開端之年。他留下的文字遺產,在之后的中國思想、文化和政治生活中產生了久遠的影響。梁啟超曾說:“晚清思想之解放,自珍確與有功焉。光緒間所謂新學家者,大率人人皆經過崇拜龔氏之一時期。初讀《定庵文集》,若受電然……”其實不只晚清,現代中國的雜文書寫,從魯迅到李敖,文風與論事主旨均可見龔自珍的風神。20世紀50年代以來,因教科書中收錄了龔自珍的《病梅館記》和《己亥雜詩》,龔自珍成為家喻戶曉的開一代風氣的歷史人物。而較少為人所知的,是新疆設置行省歸入統一的中華版圖,最早提議者也是龔自珍。

最后可以說一個故事。龔自珍《己亥雜詩》中更為人熟悉的詩作,是下面這首——

九州生氣恃風雷,萬馬齊喑究可哀。我勸天公重抖擻,不拘一格降人材。

但大家很難想象,它原本是作者當年在鎮江見識了賽玉皇及祈禱風神、雷神等宗教活動后,應道士之請寫的一首“青詞”。龔自珍不同凡響的地方,是居然能把一個本應是祈禱神靈的道教文本,瞬間注入塵世的血脈和活力,并展示出其高遠的人生志向。也無怪乎當年他辭官回鄉,人還沒回到杭州,《己亥雜詩》的若干篇章已在杭州人中傳誦了。

(作者單位:復旦大學古籍整理研究所)

編輯 陳娟 / 美編 徐雪梅 / 編審 張勉