海綿城市建設在自行車專用路排水工程中的應用

摘要 昌平回龍觀至海淀上地地區自行車專用路為構建綠色出行體系提供了良好的工程經驗和示范作用。從節能減排的綠色理念出發,文章介紹了海綿城市建設在該項目排水工程中的應用,重點論述了蓄水池、下凹式綠地兩種排水設施的設計要點,便于為類似工程提供一定的建設參考依據。

關鍵詞 海綿城市;自行車專用路;蓄水池;排水工程

中圖分類號 TU992;U412.3 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2024)14-0056-03

0 引言

海綿城市是指通過加強城市規劃建設管理,充分發揮建筑、道路、綠地、水系等生態系統對雨水的吸納、蓄滲和緩釋作用,有效控制雨水徑流,實現自然積存、自然滲透、自然凈化的城市發展方式[1]。

近年來,因為城市開發、氣候等諸多因素的影響,北京、上海等大中型城市內澇災害頻發,道路徑流面源污染也較為嚴重,同時很多城市還面臨水資源極度匱乏的困擾。為解決上述問題,2013年以來,國家陸續發布了《關于做好城市排水防澇設施建設工作的通知》、《海綿城市建設技術指南》和《城市排水(雨水)防澇綜合規劃編制大綱》等相關設計、建設指導性文件,用以加大力度積極推進海綿城市的建設工作[2]。2015年國務院辦公廳發布的《關于推進海綿城市建設的指導意見》中明確要求:城市建設應綜合采取“滲、滯、蓄、凈、用、排”等措施,最大限度地減少開發建設對生態環境的影響,推進海綿城市基礎設施建設,改變雨水快排、直排的傳統做法,增強道路綠化帶對雨水的消納功能。

昌平回龍觀至海淀上地地區自行車專用路(以下簡稱“自行車專用路”)是全國第二條、北京市第一條自行車專用路。工程于2017年開展前期規劃研究工作,2019年5月31日建成通車。作為北京市2018年、2019年兩年市政府重點工程,自行車專用路的建設初衷即構建從昌平回龍觀到海淀上地地區之間的綠色慢行出行體系,實現居住在回龍觀而工作在上地地區人群點對點通勤的功能需求,為兩地自行車出行提供“專用、連續、安全、快捷”的慢行交通系統。因此,該工程的建設對實現“低碳交通,節能減排”具有重要意義。為體現“低碳城市”發展理念,工程在前期設計及后期建設工程中,融入了蓄水池、下凹式綠地、光伏路燈、潮汐車道、立體停車庫等多種綠色元素,既充分利用了太陽能、雨水等自然資源,同時又減少了工程建設對周邊自然環境的影響,大力踐行了“海綿城市”理念。

1 項目概況

“自行車專用路”起點位于北京市昌平區同成街與文華路交叉路口,終點位于海淀區后廠村路與上地西路交叉口,路面寬6 m,全長約6.5 km(高架橋段長2.7 km,地面段長2.8 km,現況路改造段長1 km)。設計車速20 km/h,沿線設有養護工區1處,服務區1處,駐車區結合出入口及地鐵站分散設置[3]。

2 排水方案

“自行車專用路”線位走向主要位于規劃建設區內,綜合建設條件及周邊環境,全線排水形式分為三部分,K0+000~K2+897高架橋段采用管線排水,K2+897~K5+449地面段采用明渠排水,后廠村路現狀改造段保留利用現狀排水設施。根據相關規劃,原用地排水屬于同城街、龍域環路等鄰近市政道路雨水系統服務流域。全線主要排水下游為同成街現狀市政雨水管線、西二旗北路現狀市政雨水管線和半壁店溝。

該項目作為北京市重要的交通基礎設施工程,在排水設計方面積極響應國家及北京市地方相關要求,因地制宜,合理分析,采用“滲、滯、排”相結合的排水措施。據統計,全線共設置排水管線2 500 m、植草邊溝2 000 m、雨水滲透井54座、下凹式綠地8 000 m2,充分發揮了綠地微地形、植草溝等對降雨的積蓄、滯留作用,體現了建設海綿型城市道路的綠色理念。

除此之外,為更好體現海綿城市理念,“自行車專用路”在建設過程中結合沿線景觀方案,增加了雨水花園、透水鋪裝、蓄水池等設施,實現了雨水“滲、滯、蓄、凈、用、排”相結合的多重功能,年收集利用雨水總量可達8 000 m3。

2.1 高架橋段

“自行車專用路”途徑回龍觀、龍澤兩座客流量巨大的地鐵站。為避免與地鐵站站前廣場的人流組織交叉,減少對沿線公交停車場、P+R停車場、龍澤客運站停車空間的影響,在京藏高速公路以東全程采用高架橋的型式布設,長度2.8 km,以提高騎行的舒適性與安全性。

(1)高架橋穿越現狀綠地段(K0+003~K0+379、K0+822~K1+337、K2+409~K2+702)

橋面雨水通過雨落管直接接入橋下綠地雨水口,經沿線滲透井下滲接入蓄水池。全線共設置蓄水池6座,總有效容積760 m3,可實現81 mm降雨量(2年一遇最大24 h降雨量)基本不外排,超標的雨水溢流進入同城街雨水系統。

同時,為避免冬季橋面冰雪融水沿雨落管直接流入綠地從而破壞土壤植被,在雨落管的落地處設置了溢流式雨水口,并將其與下凹式綠地連接。冬季橋面的冰雪融水沿雨落管接入雨水口內,儲存后由人工清理;夏季橋面雨水沿雨落管落入雨水口后溢流至下凹式綠地,當綠地下滲吸水飽和后,雨水通過溢流井溢流至現況排水系統內。

(2)高架橋穿越地鐵車站、停車場段(K0+379~K0+822、K1+337~K2+409)

在雨落管的末端設置了雨水口,橋面雨水通過雨落管接入橋下現況市政雨水設施(地鐵、公交場站現狀雨水口,京藏高速主、輔路現狀雨水口等)。

2.2 地面段

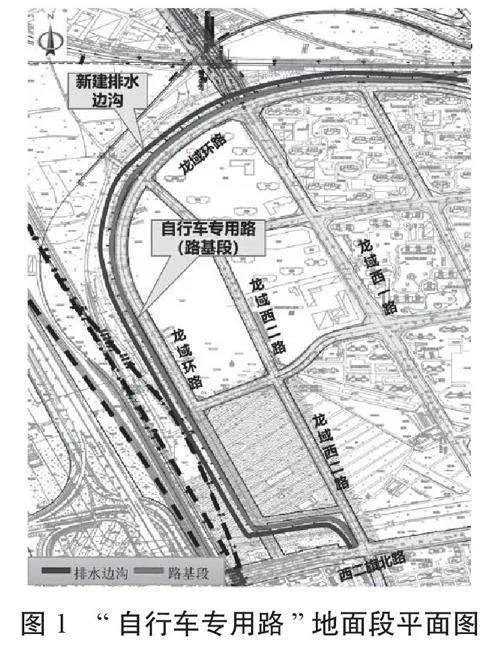

“自行車專用路”地面段全長2.8 km,主要位于龍域環路西北側紅線外,龍域環路現狀有1條梯形漿砌塊石排水邊溝,標準段上口寬約1.5 m。根據《回龍觀舊村改造雨污水排除規劃》(2007年),該條排水邊溝的功能是防止龍域環路以外的雨水進入回龍觀舊村范圍,起到攔截外部客水的作用。為保證“自行車專用路”使用安全,防止客水沖刷,該段排水邊溝隨該工程改建至“專用路”的右側,如圖1所示。

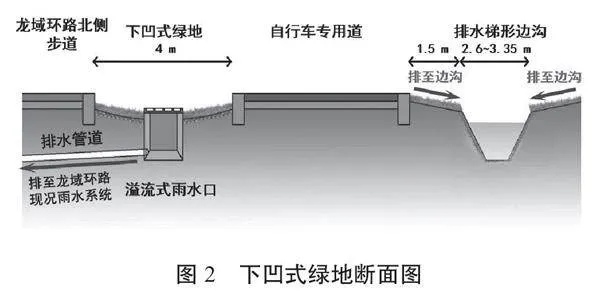

結合沿線的地形情況和環境特點,“自行車專用路”地面段的海綿城市設施分為2個系統:右側設置梯形生態植草邊溝,總長2.0 km;左側設置2~4 m寬下凹式綠地,總面積8 000 m2。

右側設置的梯形生態植草邊溝,主要功能為城市防洪,以滯、滲、排為主,攔截專用路外側綠地排水,避免客水影響道路的正常使用,下游接入半壁店溝河道。

左側設置的下凹式綠地,主要收集專用路和綠地自身雨水,以滯、滲為主。沿下凹式綠地縱向每間隔100 m左右設1座溢流雨水口,就近接入龍域環路現狀雨水系統,保障超量雨水順利排除,如圖2所示。

2.3 蓄水池

2009年,原北京市路政局結合綠化工程開始建設蓄水池,收集路面雨水,干旱時用于綠化灌溉。目前,在平谷、房山、延慶等偏遠山區公路已建設15處,每年可收集利用雨水近3萬噸,解決5萬到7萬株喬木灌溉用水。不僅極大縮短了水車運距,還達到了節水、用水及時的作用,充分體現了對雨水的蓄積和利用的功能作用。

參照公路蓄水池的功能,“專用路”全線共設置蓄水設施6處。蓄水池為海綿城市建設內容之一,不僅可以節約用水,還能起到補充地下水資源的目的。降雨發生時,橋面雨水和綠地內超出下滲能力而形成徑流的雨水溢流進入管線系統后流入蓄水池[4]。降雨過后,蓄水池內收集的雨水可用于澆灑綠化、沖洗排水渠道等,充分體現了綠色環保的設計理念。

(1)蓄水設施選址

蓄水池選址首先要考慮自“行車專用路”周邊的地形地貌、匯水面積、流經路徑、路側條件、林木資源分布以及安全因素,做到技術可行、經濟合理。該項目位于北京市昌平區回龍觀和上地地區,屬于城市建成區,周邊為生活配套相對成熟的居住區和地鐵13號線,因此蓄水池設置在“專用路”與13號線之間的綠地內,大部分位于高架橋段。蓄水池的中心樁號分別為K0+100,K1+220,K1+850,K2+100,K2+800,K3+610共6處。

(2)蓄水設施容積

專用路全線路面、橋面可收集水面積28 000 m2,綠地可收集水面積29 869 m2。根據北京市《雨水控制與利用工程設計規范》(DB11/685—2013),雨水收集回用系統收集總徑流量重現期宜按1~2年取值,即對應設計降雨量為45~81 mm。本著最大化收集利用雨水,同時節約投資的目的,該工程取規范上限值。蓄水設施容積:

(28 000×0.9+29 869×0.15)×0.9×81/1 000=2 163m3

其中,路面匯水系數及雨水回用系數取值0.9,綠地回水系數取值0.15,設計降雨量取高限81 mm,根據計算結果最終設計取值2 200 m3(0.72 m3/延米)。

(3)蓄水設施型式

蓄水池采用分體式PP模塊型式,PP模塊單體尺寸為1 000×500×400 mm,模塊孔隙率為0.95,單體與單體之間采用橫向蝶形連接。PP模塊可以人工任意拆卸,有效降低開挖及回填,具有儲水量大、施工簡便、循環使用、節能環保等優點。

每座蓄水池設置進(取)水井1座、清掃檢修井1座,預留下泵取水和下井檢修的條件。蓄水池長20 m,寬3 m,高1.6 m,深0.7~1.5 m不等,有效容積為760 m3。

蓄水池底部做防滲處理,頂部加蓋,進水口設置防污物篦子,另一端設置溢水口,當雨水量過大時,要有可排水路徑,防止雨水無控制而外溢損壞路基。

(4)蓄水設施施工

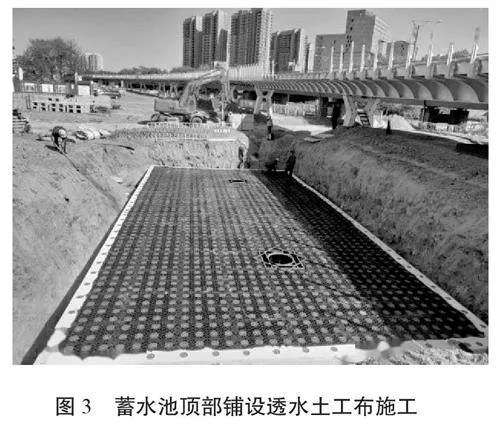

蓄水池坐落在原狀土層或經處理后承載力滿足要求的土層上,采用20 cm碎石墊層,夯填度不大于0.9,基底地基承載力的標準值不小于120 kPa。

基槽周邊回填時應同時進行,從蓄水池底部向上對稱分層回填,壓實系數不小于0.94,兩側壓實面高差不得超過300 mm。回填土中不得含有有機物、凍土及大于50 mm的磚石等硬塊。頂部回填土應分層壓實,壓實系數不低于0.9[5],現場實施照片如圖3所示。

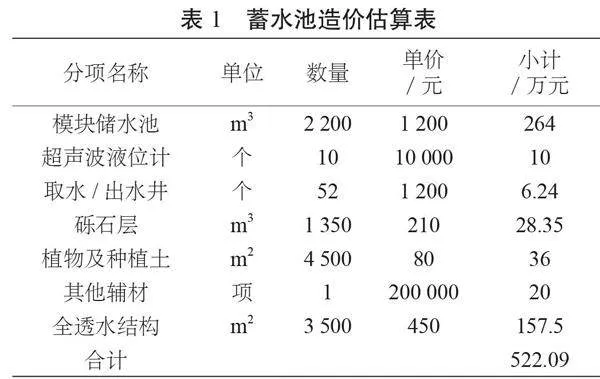

(5)蓄水池造價

蓄水池的造價估算如表1所示[6]。

“自行車專用路”于2019年5月31日通車試運營,建成后正值北京汛期,降雨頻繁,每次降雨后對蓄水池儲水量進行測試,發現6個蓄水池每次收集雨水總量共約700 m3,蓄水池儲存的雨水可用于道路清洗、綠化灌溉,增加蓄、用設施后,每年可有效利用雨水約1.4萬噸,大大節約了清水資源,可實現項目區域雨水徑流控制率90%以上。

3 結語

昌平回龍觀至海淀上地自行車專用路為北京市第一條自行車專用路,其建設對緩解地鐵交通壓力,鼓勵綠色出行,改善出行結構,實現節能減排,提升城市品質,滿足人們對美好生活的獲得感具有重要的現實意義,對推動北京乃至全國的綠色交通體系建設具有積極的促進作用和示范意義。

“專用路”蓄水池、下凹式綠地等排水蓄水設施的建設,為海綿城市理念的推廣提供了實際應用依據,同時也是對北京市總體規劃關于海綿城市建設要求的貫徹落實,可起到很好的工程示范效應。

參考文獻

[1]劉勃寧,劉珊.淺談海綿型道路排水在設計中的應用[J].建筑工程技術與設計,2016(8):533-533.

[2]呂永鵬,莫祖瀾,謝勝.《城鎮內澇防治系統數學模型構建和應用規程》解讀[J].給水排水,2020(5):149-153.

[3]楊永平,陳春羽.北京市首條自行車專用路設計要點綜述[J].市政技術,2019(3):21-24.

[4]劉航,許百柱.踐行海綿城市理念,構建綠色交通體系[N].中國企業報,2020-5-12(006).

[5] 陳連存.市政給排水管道工程施工質量管理[J].城市建設理論研究,2013(9):2095-2104.

[6]昌平回龍觀至海淀上地地區自行車專用路工程可行性研究報告[R].北京市市政工程設計研究總院有限公司,2019.

收稿日期:2024-05-10

作者簡介:陳明哲(1981—),男,碩士研究生,高級工程師,研究方向:道路與鐵路工程。