牡丹江市三道關林區野生鼠總科動物感染絳蟲和蛔蟲的情況調查

摘""" 要:為調查牡丹江市三道關林區野生鼠總科(Muroidea)動物組成情況以及鼠總科動物感染絳蟲和蛔蟲的情況,采用鋏日法,于2023年3—10月在牡丹江市三道關林區利用捕鼠籠捕捉野生鼠總科動物。將捕捉到的野生鼠總科動物根據形態學特征進行分類并解刨,將小腸用生理鹽水沖洗,取出蟲體后,在顯微鏡下進行形態學分析并判斷其種屬,分析并記錄各種野生鼠總科動物感染絳蟲和蛔蟲的情況。結果表明:在牡丹江市三道關林區不同生境共捕獲野生鼠總科動物247只,隸屬于1目2科3屬5種,其中包括大林姬鼠(Apodemus peninsulae)、黑線姬鼠(Apodemus agrarius)、棕背鼠平(Myodes rufocanus)、東方田鼠(Microtus fortis)、大倉鼠(Tscherskia triton),種類組成以大林姬鼠和黑線姬鼠為主,分別占40.89%和34.01%;經形態學鑒定,感染的絳蟲均為縮小膜殼絳蟲(Hymenolepis dimimula),三道關林區野生鼠類感染縮小膜殼絳蟲和蛔蟲的概率分別為2.43%、1.62%。其中,大林姬鼠感染縮小膜殼絳蟲的概率為2.97%,黑線姬鼠感染縮小膜殼絳蟲的概率為4.76%,黑線姬鼠感染蛔蟲的概率為4.76%,其余鼠未見有感染。綜上所述,三道關野生鼠總科動物感染縮小膜殼絳蟲的概率較全國其他省份低,但出現蛔蟲感染現象,對人類健康構成一定威脅,相關部門應加強鼠患和寄生蟲的防治工作。

關鍵詞:鼠總科;大林姬鼠;黑線姬鼠;縮小膜殼絳蟲;蛔蟲

中圖分類號:R38"""""""" 文獻標識碼:A""""""""""" DOI 編碼:10.3969/j.issn.1006-6500.2024.08.008

Investigation on the Infection of Muroidea with Tapeworm And Ascaris in Sandaoguan Forest Area of Mudanjiang

WANG Zhiyuan, LI Qiang, WANG Yuhang, JIN Zhimin

(College of Life Science and Technology,Mudanjiang Normal University, Mudanjiang, Heilongjiang 157011,China)

Abstract: In order to investigate the composition of wild rodents and the infection of tapeworm and roundworm in Sandaoguan forest area of Mudanjiang City,the experiment had been conducted by using the Force-day method to capture wild murinoidea in the" Sandaiguan forest area of Mudanjiang City from March 2023 to October 2023. The captured wild rats were classified and dissected according to morphological characteristics, and the small intestine was removed and rinsed with normal saline.After the worm body was removed,morphological analysis was performed to determine its species,and the infection situation of various rat tapewormsand" roundworms was analyzed and recorded.The results showed that a total of 247 rodents belonging to 1 order, 2 families, 3 genera and 5 species were captured in different habitats in Sandaiguan forest area of Mudanjiang City, including Apodemus Peninsulae, Apodemus agrarius, Myodes rufocanus, Microtus fortis, Tscherskia triton. The species composition was dominated by Apodemus peninsulae and Apodemus agrarius, accounting for 40.89% and 34.01%, respectively. Morphological identification showed that the infected tapeworms were all Hymenolepis dimimula,and ascarids belong to the Ascaris genus. The overall infection rates of Hymenolepis dimimula and Ascaris were recorded as 2.43% and 1.62% of Wild rodents ,which had been caught in Sandaoguan forest. Among them, the incidence of Hymenolepis dimimula was 2.97% in Apodemus peninsulae and 4.76% in Apodemus agrarius. The infection rate of Ascaris in Apodemus agrarius was 4.76%, and no infection was found in other rats. In conclusion, the infection rate of the wild rodents in Sandaoguan is lower than that in other pr-ovinces of China. However, the phenomenon of roundworm infection poses a certain threat to human health. The relevant departments should strengthen the preventionand control of rodents and parasites.

Key words: Murinoidea;Apodemus peninsulae;Apodemus agrarius;Hymenolepis dimimula;Ascaris lumbricis

收稿日期:2024-06-23

基金項目:黑龍江省2023年度省屬高校基本科研業務費科研項目(MNUQN202305);生物學學科卓越研究生培養模式改革創新項(MSYZYXM2022004);生物學學科研究生導學思政團隊(KCSZTD-2022012);牡丹江師范學院“揭榜掛帥”項目(kjcx2023-105mdjnu)

作者簡介:王芷元(2001—),女,陜西西安人,在讀碩士生,主要從事動物學生態學研究。

通訊作者簡介:金志民(1972—),男,黑龍江綏化人,博士,教授,主要從事動物生態學研究。

鼠總科隸屬于嚙齒目(Rodentia)鼠形亞目,是最大的哺乳動物科群,共有6科310個屬,是多種人畜共患病的寄生宿主。絳蟲病(Teniasis)和蛔蟲病(Ascariasis)是常見的人畜共患病,野生鼠總科動物作為膜殼絳蟲和蛔蟲的宿主,為人類感染膜殼絳蟲病和蛔蟲病起到一定的儲存和傳播病原的作用,在流行病學上有重要意義[1-3]。目前,我國多地開展了嚙齒類動物感染膜殼絳蟲的情況調查。李佳興等[4]在云南省洱源縣調查發現,野生鼠總科動物感染率為12.81%。李偉等[5]在云南大理調查發現,野生鼠總科動物總感染率為14.16%。吳軍等[6]在廣東省湛江市調查發現,褐家鼠和黃胸鼠總感染率為25.62%。邵逸陽等[7]在浙江省紹興市調查發現,野生鼠總科動物總感染率為20.29%。上述研究結果表明,嚙齒類動物感染膜殼絳蟲較為普遍。姜昌付等[8]曾在多種野生動物體內發現蛔蟲。李雁冰等[9]在圈養麝鼠體內發現蛔蟲且發病率為5%。野生鼠總科動物作為以膜殼絳蟲最主要的寄主和蛔蟲的宿主,對人體感染絳蟲病和蛔蟲病起到一定的儲存和傳播病原的作用[1-3]。為研究牡丹江市三道關林區野生鼠總科動物感染絳蟲和蛔蟲的情況,本研究使用鋏日法對牡丹江市三道關林區野生鼠總科動物進行捕捉,將捕捉到的野生鼠總科動物進行解刨,通過形態學特征判斷絳蟲和蛔蟲的種屬,以期為進一步做好鼠傳疾病的預防工作奠定基礎。

1 材料與方法

1.1 調查地點

牡丹江市三道關國家林場黑龍江省牡丹江市西北部、張廣才嶺安防山嶺之末,地理坐標為東經129°17′~129°35′,北緯44°41′~44°51′。林地面積占總面積的85%以上。

1.2 鼠類來源

2023年3—10月,本研究選擇針闊混交林、針葉林、闊葉林、農田草甸、灌叢和林中濕地等不同生境作為捕捉地點,以油條、胡蘿卜為誘餌,捕鼠籠為捕鼠工具。本研究采用鋏日法,布籠間距為5 m,行距為20 m,記錄捕捉的野生鼠總科動物信息,根據形態學特征鑒定其種類。

1.3 試驗試劑及儀器

0.9%生理鹽水(黑龍江博宇制藥有限公司)、無水乙醇(上海麥克林生化科技有限公司)、捕鼠籠(滄州景隆環保科技有限公司)、解刨器(河南大科教學儀器有限公司)、解刨臺(博宇實驗設備有限公司)、一次性培養皿(白鯊生物科技有限公司)、注射器(黑龍江博宇制藥有限公司)、凍存管(白鯊生物科技有限公司)、光學顯微鏡(上海光學儀器六廠)。

1.4 絳蟲和蛔蟲調查

1.4.1 樣品采集 將野生鼠總科動物脫頸處死后解剖,找到小腸并剪開,將小腸腸道內容物倒入一次性培養皿中,并用生理鹽水清洗小腸腸壁,檢查是否有蟲體附著。將蟲體用生理鹽水反復沖洗干凈。按照物種和寄主的不同進行分類,置于含有70%酒精的無菌凍存管中保存,并做好記錄。

1.4.2 絳蟲形態學鑒定 將保存的絳蟲節片置于顯微鏡下進行鏡檢,觀察蟲體顏色、頭節形狀、腹面吸盤數量及形狀、孕節形狀、蟲卵顏色及形狀。通過形態學鑒定,經對比判斷絳蟲其種屬,記錄并確定牡丹江市三道關地區野生鼠總科動物感染絳蟲的情況。

1.4.3 蛔蟲形態學鑒定 將保存的蛔蟲置于顯微鏡下進行鏡檢,觀察蟲體顏色及形狀、頭端唇片數量及形狀。通過尾端形狀,區分雌雄蟲體。通過形態學鑒定,經對比判斷蛔蟲其種屬,記錄并確定牡丹江市三道關地區野生鼠總科動物感染絳蟲的情況。

2 結果與分析

2.1 鼠類的組成

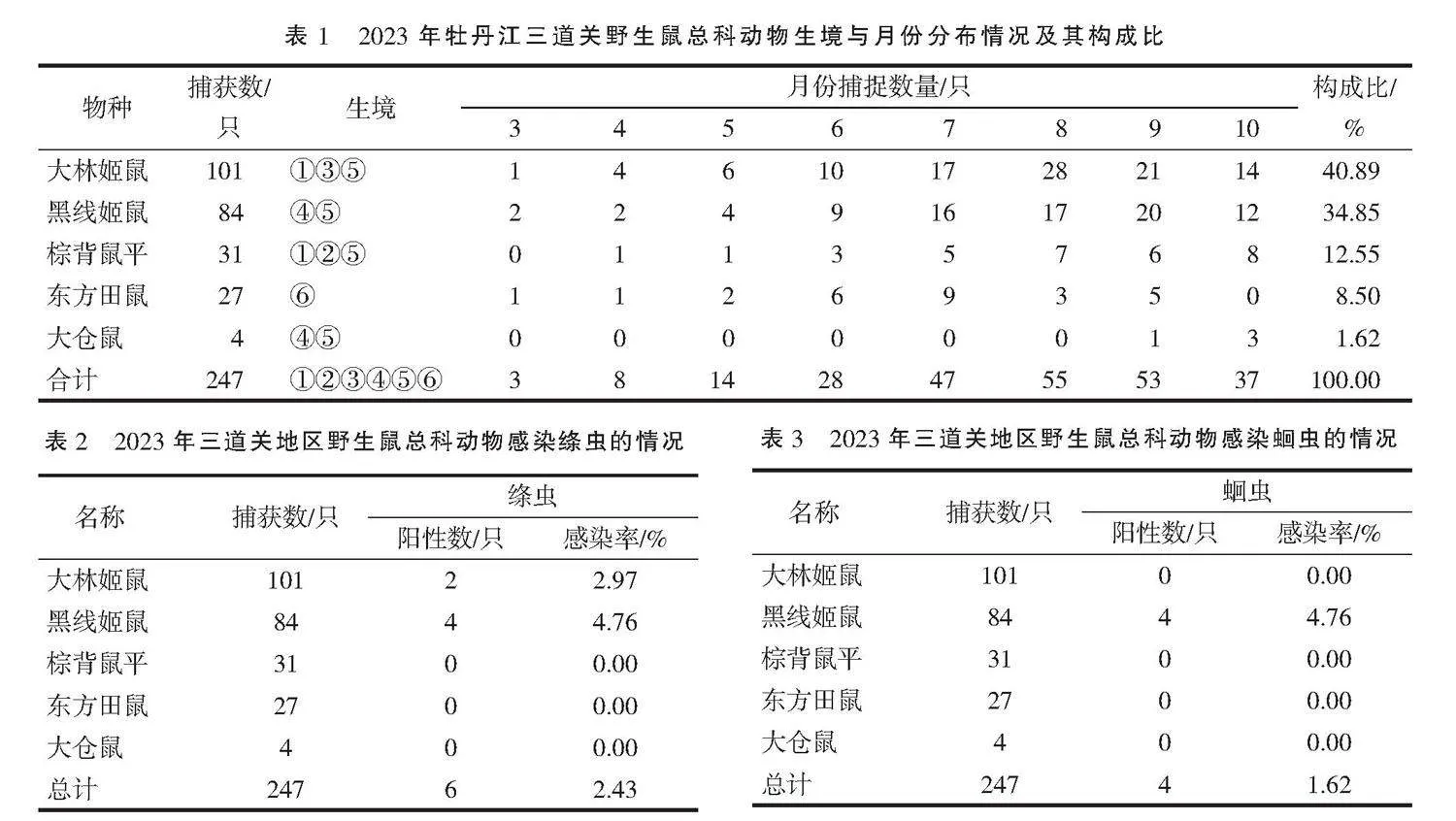

本次調查在三道關林區共捕捉到野生鼠總科動物247只,隸屬于1目2科3屬5種,其中包括大林姬鼠101只、黑線姬鼠84只、棕背平鼠31只、東方田鼠27只、大倉鼠4只。牡丹江三道關地區以大林姬鼠與黑線姬鼠為優勢種,構成比分別為40.89%和34.85%(表1)。

2.2 絳蟲和蛔蟲感染情況

流行病學調查結果如表2、表3所示。本研究共解刨野生鼠總科動物247只,調查和記錄絳蟲及蛔蟲感染情況。

2.2.1 絳蟲感染情況 本研究發現,在解刨的247只野生鼠總科動物中,6只鼠感染絳蟲,總感染率為2.43%,感染強度為2~5條·只-1。其中,黑線姬鼠感染率最高(4.76%),其次為大林姬鼠(2.97%),其余鼠類未感染(表2)。

2.2.2 絳蟲感染情況 解刨結果發現,在解刨的247只野生鼠總科動物中,4只鼠感染蛔蟲,總感染率為1.62%,感染強度為2~4條·只-1,4只鼠均為黑線姬鼠,黑線姬鼠的感染率為4.76%。其中,2只黑線姬鼠同時感染絳蟲和蛔蟲(表3),其余鼠類未感染。

2.3 絳蟲及蛔蟲形態學鑒定

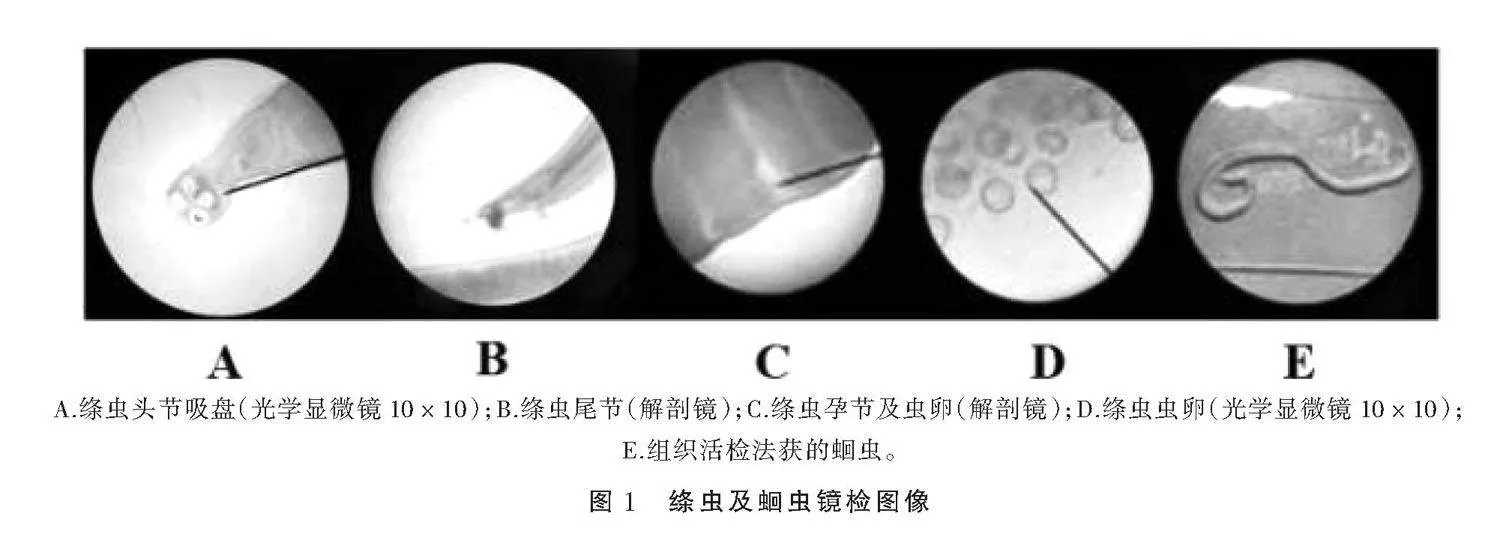

2.3.1 絳蟲形態學鑒定 筆者從每個感染絳蟲的宿主體內各選擇1對絳蟲,將其放置在顯微鏡下觀察。筆者發現,絳蟲蟲體乳白色、扁平細長呈帶狀,頭節不發達、圓形,凹陷無小鉤,腹面具有4個圓形吸盤,吸盤無刺,頸節纖細,以后節片逐漸加長加寬,孕節明顯較大且充滿蟲卵,蟲卵為圓形或橢圓形,呈淺黃色(圖1)。經蟲體特征和蟲卵觀察,筆者將其鑒定為縮小膜殼絳蟲。

2.3.2 蛔蟲形態學鑒定 筆者從每個感染蛔蟲的宿主體內各選擇1對蛔蟲,將其放置在顯微鏡下觀察。筆者發現,蛔蟲蟲體為粉紅色和淡粉色,蟲體呈圓柱狀,兩端較細,頭端具有品字排列的3個唇片,雄性尾端具魚鉤狀彎曲,雌蟲較雄蟲長,尾端較圓(圖1)。經蟲體特征觀察,筆者將其鑒定為蛔蟲屬(Ascaris)動物。

3 討論與結論

3.1 討論

牡丹江市三道關林區屬中溫帶濕潤季風氣候,春秋短,升降溫快,冬季漫長且寒冷。動植物資源豐富,有以紅杉為主的針闊混交林、灌木林、落葉松純林、紅松純林、樟子松純林、落葉闊葉林、草甸農田等。因水資源充足,部分林區形成林中沼澤濕地。三道關林區生境豐富多樣,動植物資源豐厚,為多種鼠總科動物提供了棲息環境。林場始建于1959年,畜牧業、種植業、旅游業發達。其中,國家級森林公園面積8 000 hm2,旅游人數也逐年遞增。本次牡丹江三道關林區鼠總科動物絳蟲和蛔蟲感染情況調查結果顯示,牡丹江三道關地區野生鼠總科動物感染絳蟲的概率為2.43%,低于湛江市褐家鼠和黃胸鼠感染率(24.14%)、湖北部分地區鼠類感染率(19.0%)、紹興市鼠類感染率(15.22%)、大理市小獸類哺乳動物感染率(4.68%)、洱源縣小獸感染率(3.03%)[3-7,10]。這與牡丹江三道關地區所處的地理環境與氣候有密切關系。牡丹江三道關林區野生鼠總科動物感染蛔蟲的概率為1.62%,因野生鼠總科動物感染蛔蟲相關調查較少,難以對比。

縮小膜殼絳蟲成蟲寄生在寄主小腸中,蟲卵隨著寄主的糞便排出體外,等待中間宿主誤食[11]。最終宿主多數誤食蟲卵或帶有似囊尾蚴的昆蟲、食物或水源導致感染[12]。中間宿主主要為蚤類、蟑螂、面粉甲蟲、鱗翅目大多數昆蟲,其中鼠蚤為最常見的中間宿主,鼠總科動物由于捕食昆蟲,誤食蟲卵或擬囊尾蚴,從而感染縮小膜殼絳蟲。縮小膜殼絳蟲呈世界性分布。截至目前,研究人員共發現縮小膜殼絳蟲中間宿主93種、最終宿主99種,分布于38個國家和地區[13]。據全國首次人體寄生蟲分布調查報告顯示,21省(市、區)存在縮小膜殼絳蟲感染者,其中西藏縮小膜殼絳蟲感染率最高(0.116%)[14]。2017年安徽石臺縣、2022年雅安市天全縣均有人感染縮小膜殼絳蟲,這與個人衛生習慣有著密切關系[15-16]。人類感染縮小膜殼絳蟲會引起膜殼絳蟲病(Hymenoleoiasis)。感染嚴重者可能出現胃腸道和神經癥狀,如惡心、嘔吐、食欲不振、腹痛、腹瀉、頭痛、頭暈、煩躁和失眠,甚至驚厥等,少數患者還可出現皮膚瘙癢和蕁麻疹等過敏癥狀。若絳蟲入侵腦部,則可引起癲癇、精神失常等[17]。

蛔蟲屬于大型線蟲,主要寄生于小腸的空腸內,是常見的人畜共患疾病,主要通過糞便進行傳播。蛔蟲蟲卵在土壤或水源中等待適宜溫度發育成具有感染性的幼蟲,隨水源或食物被新一任寄主誤食[18]。鼠總科動物由于靠近被污染的水源以及土壤,從而感染蛔蟲。蛔蟲的分布呈世界性,尤其在溫暖、潮濕和衛生條件差的地區,人群感染較為普遍。據全國首次人體寄生蟲分布調查報告顯示,我國30個省(市、區)均存在蛔蟲感染者,其中貴州蛔蟲感染率最高(71.115%)[14]。蛔蟲作為常見的人類腸道寄生蟲,主要寄生在兒童體內。隨著時代的發展,人們更加注意個人、環境、食品衛生問題,蛔蟲感染率逐年下降。人類感染蛔蟲會引起蛔蟲病(Ascariasis),感染癥狀為腹痛、腹瀉、善饑、營養不良。若腸道環境改變,則可引起蛔蟲性腸阻梗。蛔蟲也可引發腸穿孔、腹膜炎、異位蛔蟲癥[18-19]。絳蟲和蛔蟲的蟲卵容易造成宿主自身的反復感染,并對人體有侵染力,對身體健康具有較大的威脅[20-21]。

此次調查發現,牡丹江市三道關林區感染絳蟲的野生鼠總科動物主要為黑線姬鼠(4.76%)和大林姬鼠(2.97%),而感染蛔蟲的野生鼠總科動物為黑線姬鼠(4.76%),這與黑線姬鼠和大林姬鼠的棲息環境和飲食習慣有關。黑線姬鼠棲息環境廣泛,喜潮濕,通常在向陽、潮濕、近水的場所,如農田向陽邊的田埂、河邊、堤邊筑洞。黑線姬鼠在其他生境也有發現,如農林過渡地帶、闊葉林、荒地、湖灘等。黑線姬鼠食性雜,喜食水稻、麥類等,食物隨季節而異,秋冬以種子為主,春季盜食種子和青苗,夏季食植物綠色部分,也會捕食昆蟲[22-25]。大林姬鼠通常棲息于針闊混交林、闊葉林、灌叢等地,喜干燥的森林,常在樹根、倒木、枯枝落葉層中筑巢,在林邊緣地帶的農田也有出沒[26-31]。大林姬鼠是一種廣食性鼠種,喜食營養豐富的植物種子和果實,也會捕食一些直翅目和鞘翅目昆蟲,偶爾捕食蝸牛(Fruticicolidae)、蛞蝓(Agriolimax agrestis)等[24,32]。縮小膜殼絳蟲中間寄主為昆蟲、蛔蟲幼蟲,其需要依靠水源傳播,因此黑線姬鼠感染縮小膜殼絳蟲率和蛔蟲率高于其他鼠類。大林姬鼠棲息地干燥,所以絳蟲感染率較黑線姬鼠低,并且無蛔蟲感染。

目前動物腸道寄生蟲的主要分子鑒定方法為PCR技術。除了常規PCR外,還有環介等溫擴增、隨機擴增多態性、PCR限制性片段長度多態性、單鏈構象多態性、擴增片段長度多態性等用于分析遺傳變異和鑒定寄生蟲的種屬[33]。分子診斷技術的發展已經向宏基因組學技術方向發展。高通量測序也被認為是一種多功能技術,用于檢測寄生蟲的混合感染,但其成本遠高于顯微鏡法[34]。

本研究于2023年3—10月在牡丹江三道關林區6種生境內進行鼠總科動物樣品采集,采集年限較短,樣本量較少。今后,筆者將進一步擴寬流調范圍,增加采集樣品數量,延長采集年限,在后續試驗中加入分子生物學研究,以更準確的研究方法對牡丹江市三道關林區野生鼠總科動物感染絳蟲和蛔蟲的情況進行調查。

3.2 結論

牡丹江市三道關林區鼠總科動物感染絳蟲和蛔蟲的概率分別為2.43%、1.62%。不同種群的鼠類棲息地和食性的原因導致不同種群鼠類感染率不同。其中,黑線姬鼠感染絳蟲的概率最高(4.76%),大林姬鼠感染絳蟲的概率次之(2.97%);黑線姬鼠感染蛔蟲的概率最高(4.76%),并且有1只黑線姬鼠同時感染縮小膜殼絳蟲和蛔蟲。由于牡丹江市特有的氣候條件,牡丹江市三道關林區鼠總科動物絳蟲和蛔蟲的感染率較其他地區低。黑線姬鼠棲息地多為農田,此次發現黑線姬鼠感染蛔蟲,原因可能是周圍農戶飼養的牲畜感染了蛔蟲,并污染了附近的水源及土壤。筆者建議相關部門應及時進行檢查,確保人畜健康。牡丹江三道關林區人類活動較多,在種植、畜牧和旅游等活動中,應注意個人、環境、飲食、飼料衛生,積極滅鼠防治。

參考文獻:

[1] STEINMANN P, CRINGOLI G, BRUSCHI F, et al. FLOTAC for the diagnosis of Hymenolepis spp. infection: proof-of-concept and comparing diagnostic accuracy with other methods[J]. Parasitology Research, 2012, 111(2): 749-754.

[2] 李春陽, 官亞宜, 伍衛平, 等. 兩種致病人體棘球絳蟲動物宿主感染及影響因素研究進展[J]. 中國血吸蟲病防治雜志, 2022, 34(2): 194-199.

[3] 謝宜, 王瑩, 伍衛平, 等. 嚙齒類動物體內寄生蟲感染研究現狀[J]. 中國病原生物學雜志, 2022, 17(11): 1356-1360.

[4] 李佳興, 李正紅, 楊文斌, 等. 云南省洱源縣小獸膜殼絳蟲感染調查[J]. 中國血吸蟲病防治雜志, 2003, 15(6): 452-453.

[5] 李偉, 申麗潔, 羅志勇, 等. 大理市小獸類哺乳動物膜殼絳蟲感染情況調查[J]. 大理學院學報, 2003, 2(1): 4-6.

[6] 吳軍, 易建榮, 段金花, 等. 湛江市區褐家鼠和黃胸鼠膜殼絳蟲感染調查[J]. 中國寄生蟲病防治雜志, 2004, 17(5): 306-307.

[7] 邵逸陽, 邵雅玥, 葉建平. 紹興市鼠類動物膜殼絳蟲感染情況調查[J]. 紹興文理學院學報(自然科學), 2016, 36(9): 103-106.

[8] 姜昌付, 唐超, 韓家俊, 等. 武漢市觀賞動物體內寄生蟲調查及一新種描述[J]. 同濟醫科大學學報, 1986(2): 105-109.

[9] 李雁冰, 關國生, 畢艷麗. 圈養麝鼠的蛔蟲病[J]. 林業科技, 1997, 22(5): 41-42.

[10] 寧長修, 倪濤. 湖北部分地區鼠體膜殼絳蟲調查[J]. 四川動物, 1989, 8(4): 35.

[11] MCKAY D M. The immune response to and immunomo-dulation by Hymenolepis diminuta[J]. Parasitology, 2010, 137(3): 385-394.

[12] 張西臣, 李建華. 動物寄生蟲病學[M]. 3版. 北京: 科學出版社, 2010: 144-145.

[13] 曹永鳳, 曹永彬. 國內人體縮小膜殼絳蟲病184例分析[J]. 實用寄生蟲病雜志, 2000, 8(1): 14.

[14] 余森海, 許隆祺, 蔣則孝, 等. 首次全國人體寄生蟲分布調查的報告Ⅰ.蟲種的地區分布[J]. 中國寄生蟲學與寄生蟲病雜志, 1994(4): 241-247.

[15] 尹曉梅, 朱海, 汪奇志, 等. 安徽石臺縣首次發現人體感染縮小膜殼絳蟲1例報告[J]. 熱帶病與寄生蟲學, 2017, 15(4): 235, 184.

[16] 吳國林, 山娟, 田洪春, 等. 2022年天全縣首次人感染長膜殼絳蟲病的病例報告[J]. 寄生蟲病與感染性疾病, 2023, 21(2): 117-120.

[17] PANTI-MAY J A, RODRIGUEZ-VIVAS R I, GARCIA-PRIETO L, et al. Worldwide overview of human infections with Hymenolepis diminuta[J]. Parasitology Research, 2020, 119(7): 1997-2004.

[18] WANG J B, DAVIS R E. Ascaris[J]. Current Biology, 2020, 30(10): R423-R425.

[19] DOLD C, HOLLAND C V. Ascaris and ascariasis[J]. Microbes and Infection, 2011, 13(7): 632-637.

[20] 吳淑卿, 尹文真, 沈守訓. 中國經濟動物志: 寄生蠕蟲[M]. 北京: 科學出版社, 1960: 118-120.

[21] 陳興保, 吳觀陵, 孫新, 等. 現代寄生蟲病學[M]. 北京: 人民軍醫出版社, 2002: 781-793.

[22] 王景勝, 張春美, 孫德瑩. 黑線姬鼠危害落葉松林木研究初報[J]. 遼寧林業科技, 1996(3): 37-38.

[23] 李殿偉, 姚旭, 陳蒙愛, 等. 黑線姬鼠對林木種子的選擇性[J]. 中國森林病蟲, 2019, 38(6): 1-5.

[24] 金志民. 黑龍江省張廣才嶺林區嚙齒動物群落格局動態研究[D]. 哈爾濱: 東北林業大學, 2018: 60-61.

[25] 白智江, 楊再學, 李大慶, 等. 貴州余慶水稻田發現一例黑線姬鼠巢穴[J]. 四川動物, 2017, 36(2): 215-216.

[26] 金志民, 田新民, 王興波, 等. 柴河林區小型嚙齒動物群落格局變化[J]. 動物學雜志, 2018, 53(5): 682-692.

[27] 夏武平. 大林姬鼠種羣數量與巢區的研究[J]. 動物學報, 1961(增刊1): 171-180.

[28] 黃廣傳, 司俊杰, 蒙新, 等. 不同生境和季節社鼠與大林姬鼠的微生境選擇比較[J]. 獸類學報, 2019, 39(3): 242-251.

[29] 任清明, 劉國平, 楊國平, 等. 黑龍江省中俄邊境地區鼠類的調查研究[J]. 中國媒介生物學及控制雜志, 2009, 20(3): 219-220.

[30] 李殿偉, 姚旭, 金志民, 等. 張廣才嶺東部山地嚙齒動物群落多樣性調查[J]. 中國森林病蟲, 2019, 38(5): 28-33, 37.

[31] 河北省植保總站, 河北省鼠疫防治所, 張家口地區植保站. 河北鼠類圖志[M]. 石家莊: 河北科學技術出版社, 1987: 43-44.

[32] 《中國呼倫貝爾草原有害生物防治》編委會. 中國呼倫貝爾草原有害生物防治[M]. 北京: 中國農業出版社, 2005: 62-63.

[33] VERWEIJ J J, STENSVOLD C R. Molecular testing for clinical diagnosis and epidemiological investigations of intestinal parasitic infections[J]. Clinical Microbiology Reviews, 2014, 27(2): 371-418.

[34] MCHARDY I H, WU M, SHIMIZU-COHEN R, et al. Detection of intestinal protozoa in the clinical laboratory[J]. Journal of Clinical Microbiology, 2014, 52(3): 712-720.