為0.1秒蟄伏50年的院士

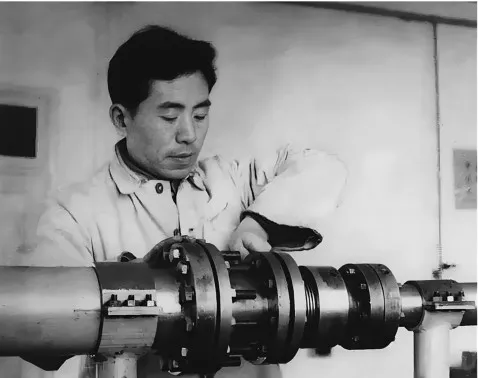

2024年4月8日晚,《感動中國2023年度人物盛典》播出,中國科學院院士、著名力學家俞鴻儒榜上有名。當晚,俞鴻儒精神矍鑠,神采奕奕,拄著拐杖上臺領獎。誰能想到,96歲的俞鴻儒院士曾為了0.1秒蟄伏了50年,潛心研究風洞技術,成為我國高超速風洞奠基人。

1928年6月,俞鴻儒出生于江西上饒一個普通的商人家庭。他經歷了戰亂年代,目睹了家國被毀,立志投身科研以報國。28歲那年,他考入中國科學院力學研究所,跟隨導師郭永懷從事激波風洞的建造。1958年,中國科學院力學研究所成立激波管組,年僅30歲的俞鴻儒擔任組長。“錢沒有,條件沒有,干吧!”導師郭永懷的一句話,提醒俞鴻儒,做這類工作,就得有省錢的本領。

當時我國經濟基礎薄弱,電力短缺,無法效仿國外風洞的發展路線。俞鴻儒并沒有退縮,而是選擇了成本更低的氫氧燃燒驅動方式。但這種方式極易發生爆炸,危險程度非常高。“氣體不得了,一個靜電就會爆炸,充氣過程中有小灰塵,碰出火花就爆炸,防不勝防,有一次把房子都炸掉了。”爆炸發生后,錢學森、郭永懷對俞鴻儒說:“只要人不受傷,在失敗中摸索出經驗,發生意外了我們擔著。”這也讓俞鴻儒有了試錯的勇氣。

然而,這項研究是場持久戰,短期難見成效。不過,從1958年開始,中國科學院力學所十多年沒要求俞鴻儒寫計劃、寫進度,這讓俞鴻儒體悟到,“只要看準方向,盡全力往前走就行,寬松的環境比多給經費更重要”。在前輩的鼓勵支持下,在一次次地試錯和復盤后,俞鴻儒帶領團隊終于為我國風洞研究“炸”出了一條新路。1969年,我國第一座大型高超聲速風洞JF-8激波風洞建成,其性能堪比國際大型激波風洞,造價卻極其低廉。

那時,我國研制的導彈、火箭、人造衛星等重點型號飛行器,陸續進入到攻關階段,亟須大型風洞的檢驗,JF-8激波風洞的建成恰逢其時,為各種重點型號的飛行器試驗發揮了重要作用。JF-8激波風洞的建成,不僅淬煉出一批批的航天重器,也磨煉了俞鴻儒潛心鉆研的意志。20世紀80年代,為了開展高超聲速飛行試驗,發達國家紛紛籌建大型自由活塞驅動高焓激波風洞,但這種風洞費用高昂,操作起來也很困難。俞鴻儒經過調研后,顛覆性地提出,用爆轟驅動的方式來產生高焓實驗氣流。

由于爆轟驅動的危險性極高,這個想法遭到了一致反對。“我不怕反對,沒人反對可能是平庸的工作。”俞鴻儒說,他沒有因為別人的反對而放棄,而是繼續心無旁騖地搞研究。研究初期,因嚴重缺乏資金支持,俞鴻儒經歷過一段比較艱難的歲月,但他并沒有氣餒,始終記得導師那句話:“沒錢干出大事,才是本事。”1998年,俞鴻儒帶領團隊終于建成了世界上第一座爆轟驅動高焓激波風洞JF-10。然而,已進入古稀之年的俞鴻儒,心中還有個更大的計劃要去完成。當時全世界都認為激波風洞的試驗時間只有幾毫秒,俞鴻儒卻提出要建高超聲速復現激波風洞,并達到100毫秒的試驗時間。唯有這樣,才能真正在地面完全復現高超聲速飛行條件,攻克懸置近60年的世界級難題。

有心人,天不負。2012年,在俞鴻儒的指導下,我國建成了國際首座復現高超聲速飛行條件的超大型激波風洞JF-12,從而獲得0.1秒的活動數據。這0.1秒的數據,俞鴻儒為之奮斗了半個世紀。超大型激波風洞JF-12,是國際上最大、整體性能最先進的激波風洞,實現了從“模擬”到“復現”的跨越,為我國航空航天重大任務研制提供了關鍵支撐。隱身戰機殲-20,“神舟”系列飛船,“東風”系列導彈……這些國之重器橫空出世前,都曾在風洞中經受考驗。

“工作要一代一代接下去。人的時間有限,誰也不能干一輩子,這個工作沒人接手可不行。”現在,96歲的俞鴻儒淡泊名利,扶持后輩,甘做鋪路石。一生擇一事,一事終一生,促使俞老甘愿為祖國的科研事業奉獻一生的,是心中科研報國的堅定信念。

(源自《思維與智慧·上半月》)

責編:馬京京