基于最優格網的天水市景觀脆弱性時空變化特征

關鍵詞:尺度效應;景觀格局;景觀脆弱性;最優格網;天水市

0 引言

在地理空間的表示和分析中,空間尺度被視為一個普遍存在的核心問題,從時空角度來看,尺度分為時間尺度、空間尺度和時空尺度[1-3]。大多數軟件和程序都是以柵格數據作為基礎來運行,當執行數據處理操作時,它們的計算成果可能會因為空間尺度的變化而有所變動,即產生“可塑性面積”問題[4]。只有選擇了合適的研究標準,對于景觀結構的探索才會具有實際意義。如何選取最佳尺度,成為研究人員所關心的一個重點,對于尺度效應的研究分為兩類。一類是從多尺度角度去考慮,多尺度可以對所面臨的問題從多個尺度剖析,使問題得以更為全面的解決。LIUDandan等[5]對鄱陽湖濕地健康進行了多尺度評估。鄧鈺櫟等[6]為了更好地對廣東省韶關市生態系統服務的研究選擇了雙尺度。黃啟抒[7]從多尺度下探究了城市景觀與地表溫度的關聯。另一類是選取最優的空間尺度對所面臨的問題進行分析,由于基于最優空間尺度因而在反映及解決問題時更為準確。左岍等[8]基于研究區面積與平均斑塊面積利用半變異函數在5種格網下選出最優格網4km×4km。邊振興等[9]基于統計學確定1000m為景觀指數對農田地表節肢動物多樣性影響的最優尺度。兩類研究中研究人員均偏向于多尺度,而最優尺度的研究偏少。景觀脆弱性與景觀生態風險都是對生態評價的兩種評價方法,景觀生態風險的評價多是以景觀脆弱性為基礎通過景觀指數構建公式計算,二者在評價過程中都基于所創建格網進行景觀指數的計算并以格網中心點的數值,運用ArcGIS進行克里金插值以此來確定二者的空間分布[10-14]。受尺度效應的影響,格網的選擇成為二者評價結果是否準確的決定性因素。研究表明,景觀樣本面積應為平均斑塊面積的2~5倍[15]。研究人員都是基于此方法來對于格網進行設置,該方法存在一定的主觀人為因素,會影響評價的結果。二者主要研究對象集中于河流和沿海等經濟較為發達地區,鮮有選擇地形地貌復雜、溝壑縱橫區域。甘肅省天水市處于陜西省、甘肅省和四川省的接壤區段,作為該區域的商業貿易核心城市[16-19]。盡管持續實施了退耕還林(草)、坡改梯等恢復項目,然而由于土壤侵蝕導致農田養分減少、森林草原受損、干旱問題加重,這對其經濟發展產生了限制,同時也給生態環境保護帶來了巨大的壓力。本研究使用天水市1990、2000、2010和2020年的4期土地利用/覆蓋(LUCC)數據,采用格網比對和地理統計學技術確定最佳網格,以此為基礎評估天水市景觀脆弱性,探討其時間空間分布規律及其演變趨勢,運用全局與局部空間自相關分析,深入地了解天水市景觀脆弱性的集聚狀況和其變化模式,通過天水市景觀脆弱性的時空演變機制為未來生態治理策略和類似地區土地資源的高效使用提供科學的建議和方向。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

天水市,古稱秦州、上邽,甘肅省轄地級市,位于甘肅省東南部,位于東經104°35′~106°44′、北緯34°05′~35°10′之間。地處黃土高原南部溝壑區與西秦嶺山脈結合地帶,市區海拔1100m。年平均氣溫11°C左右,正常年降水量600mm左右。

1.2 數據來源與處理

研究時段為1990—2020年30年,矢量格式的土地利用數據(空間分辨率1∶100萬)來源于中國科學院資源環境科學數據中心(http://www.resdc.cn/)。依據中國1∶100萬土地利用數據分類體系中的一級分類,將天水市劃分為耕地、林地、草地、水域、建設用地和未利用地6種景觀類型。

1.3 研究方法

1.3.1 脆弱性樣本小區劃分

依據天水市行政邊界進行景觀脆弱性評價單元的劃分,利用ArcGIS軟件通過創建漁網工具依次創建2km×2km、3km×3km、4km×4km、5km×5km和6km×6km的格網將研究區劃分為3821、1583、1007、665和475個脆弱性樣本小區。

1.3.2 景觀脆弱性指數構建

結合景觀敏感性指數(LSI)和景觀適應性指數(LAI)構建景觀脆弱性指數(LVI),其值可以準確地衡量景觀結構的脆弱程度。該數值越高,表示該區域的景觀結構越為脆弱,LVI表達式為

Ui和Vi的權重參考文獻[20]:耕地0.14,林地0.23、草地0.23、水域0.04、建設用地0.04和未利用地0.32,a、b、c分別為0.5、0.3和0.2。

1.3.3 地統計分析

地統計分析可用于描述區域變量在空間上的異質性規律,并且可定量分析空間格網轉換前后的空間格局變化,此時遵循的是形態信息守恒原則[8]。根據地統計學的基本概念,利用GS+9.0軟件對各個網格中的生態脆弱度指標的結果進行半變異函數的模擬,由此得到的數據能夠揭示不同格網中景觀脆弱度的空間分布特性。

1.3.4 空間自相關性

空間自相關將用于探尋研究區相鄰區域LVI是否存在空間關聯性,進而識別其空間集聚和空間異質性。空間自相關性分為全局空間自相關指數(GlobalMoran’sI)與局部空間自相關指數(LocalMoran’sI)。全局與局部空間自相關指數衡量區域總體與局部空間關聯和空間差異程度,如果Moran’sI顯著為正,表明存在正相關性,反之則為負,相鄰區域的觀測值具有顯著性差異;如果Moran’sI為0,則表明相鄰區域的LVI不相關,在空間上隨機分布。基于此原理,利用GeoDa軟件,通過構建權重矩陣計算Moran’sI指數,探究各格網單景觀脆弱性指數與其相鄰格網的空間相關性。

2 結果與分析

2.1 不同格網下景觀脆弱性空間分布

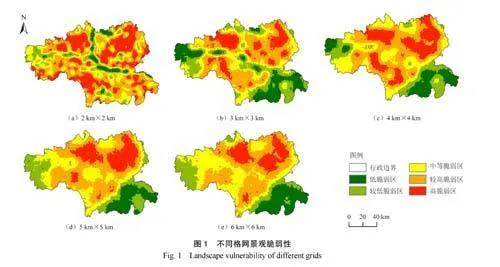

基于2020年的LUCC數據,根據景觀指數計算景觀脆弱性以此來確定每個格網的具體數值,然后將其均值分配給相應的格網中心點。接著運用ArcGIS10.8工具進行了普通的Kriging插值操作,從而得到了5個格網級別的景觀脆弱性空間分布,如圖1所示。最后按照自然斷點法的原則(自然斷點法可使各等級的變異總和最小,利于增強景觀脆弱突變特征)對景觀脆弱性進行分級處理,最終劃分出5種級別:低、較低、中等、較高和高脆弱[21]。

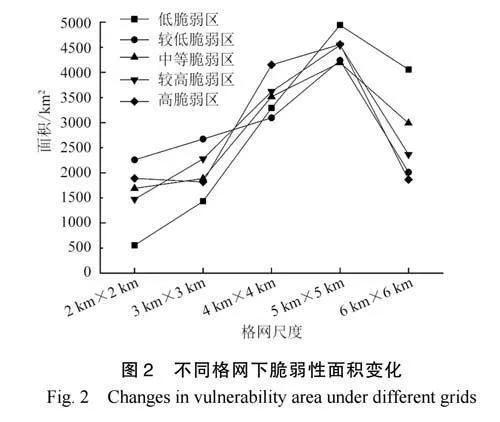

經過計算,在3km×3km~6km×6km的格網范圍內,景觀脆弱性指數都處于0~1的范圍。而在2km×2km的格網下,個別樣本小區的中心均值出現了負值。這些異常值是由于受到尺度效應的影響,適宜度指數增大,使得1?LAIlt;0造成的。此外,格網較小會造成內部信息量過大,因此2km×2km格網不能作為景觀脆弱性評價的適宜格網。利用Origin2021軟件對分級后的景觀脆弱性面積進行繪圖,如圖2所示。在2km×2km~5km×5km的格網下,景觀脆弱性面積整體呈上升趨勢,而從5km×5km和6km×6km的格網轉變下景觀脆弱性面積隨格網的增加呈下降趨勢,受空間尺度的變化而浮現出的面積可塑性問題在6km×6km格網下最為突出。基于景觀脆弱性空間分布與面積的變化二者所反映出的問題,排除2km×2km及6km×6km格網,應選用3km×3km、4km×4km和5km×5km的格網進行研究。

2.2 最優格網確定

基于空間分布與面積變化分析的基礎上,以3km×3km、4km×4km和5km×5km為基礎劃分了3個格網對研究區LVI結果的半變異函數擬合模型進行檢驗,深入探討其各個參數在不同網格中的變動特性,從而找出最優格網。根據擬合的結果顯示(表1),指數型模型更能精確地描述LVI的特點。總體而言,變異性函數模型的相關參數都呈先降低后上升的走勢。格網從3km×3km變化至4km×4km時,塊金值和塊基比會隨著格網的增大而逐漸減小。而從4km×4km轉變至5km×5km時,塊金值和基臺值隨格網的擴大而增加,說明LVI以4km×4km格網為界線空間異質性在逐漸增強。在3km×3km格網下,由于格網數目眾多且包含大量信息,重要的數據可能會被遮蔽,導致塊金值效應逐步加強,這也表明了由隨機部分引發的空間變化比例正在增加。這種現象對空間規律的研究是不利的,依據塊基比lt;25%,表示強烈的空間自相關性;25%≤塊基比lt;75%,表示中等自相關;塊基比≥75%,表示弱自相關[22-23]。4km×4km和5km×5km格網下,LVI存在空間自相關性,并且由于決定系數是4km×4km最大,因此選取4km×4km作為最優格網。

2.3 最優格網下景觀脆弱性時空變化

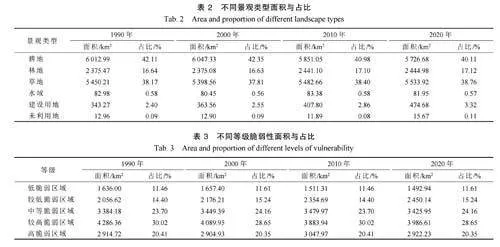

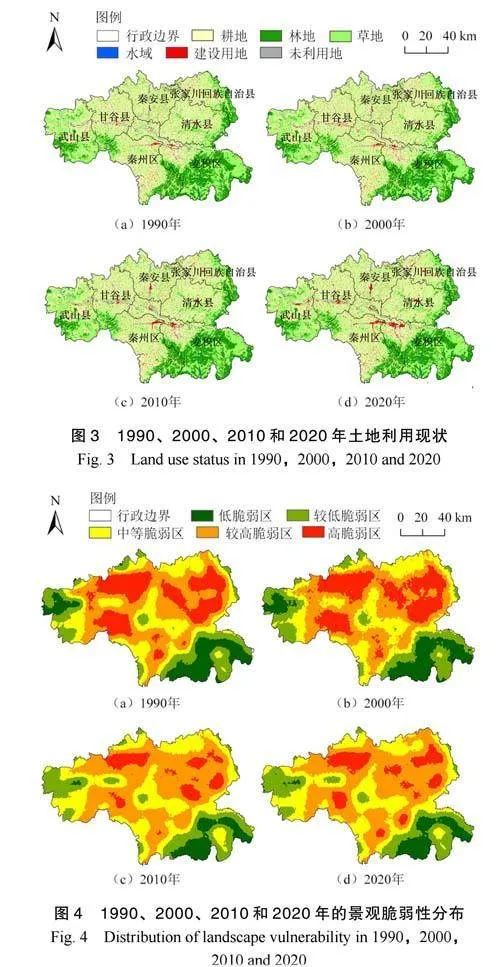

為了更好地反映景觀脆弱性時空變化特征,選取1990、2000、2010和2020年4個時期的LUCC數據,以4km×4km為最優格網,依據公式模型計算天水市各脆弱性小區LVI,將其賦值給格網中心點,通過ArGIS10.8軟件,利用普通克里金法進行空間插值,得到研究區的景觀脆弱性時空分布情況,為更好地比較分析,依據自然斷點法將景觀脆弱性分為5個等級。1990、2000、2010和2020年研究區景觀類型和景觀脆弱性分布及面積與占比如圖3、圖4、表2和表3所示。

從時間序列上看,研究區的LVI的平均值從起始的0.3457逐漸提升至0.3467,增長率達到0.28%。所有的脆弱地區面積比例的變化都相對微弱,除了低度脆弱地區的面積不斷縮減之外,其他脆弱地域的規模都在呈現出波動的增減模式。較高脆弱區在1990—2020年間占據研究區主導地位,相對于早期和后期而言,顯著變動的主要是低度脆弱及高度脆弱區域,而其他的區域則沒有太大的變化,尤其是較低度脆弱區域有明顯的擴大,增加了3.93萬hm2,使其比早期的14.40%提高到了最終的15.24%。相反,較高脆弱區域卻出現了收縮,減少了2.99萬hm2,使得它們的最初份額為30.02%降低到了最后階段的28.65%。在這30年的過程中,高脆弱和較高脆弱區域的總體面積共計減少了2.92萬hm2,它們各自的比例也整體下調了4.05%。具體來看,1990—2000年間的下滑速度為1.44%,之后于2000—2010年間放緩,此后又繼續下跌,直至2010—2020年間跌幅收窄至0.16%。盡管高度易受破壞地區的高脆弱地域占比較之前有所下降,但是這個比例仍在持續減少,這表明中等程度受損地區的生態環境正在朝著更高級別發展,需要加強對該地區關鍵區域的生態監控及生態恢復工作,并嚴控城市建設范圍以減輕其對自然環境的影響。

從空間格局上可以看出,1990—2000年,天水市景觀脆弱性空間布局呈現出高度一致性,這說明景觀脆弱性的分布對地理格局有著較大的依賴。在這段時間內,脆弱面積中占比較大的主要包括高脆弱區域及次一級的較高脆弱區域,其覆蓋面積較大。然而,2010—2020年,這些地區的分布變得更加零散。值得注意的是,最容易受景觀脆弱性影響的地方位于天水市的中部和東北部地區,這兩處主要是農田和草原,由于土地碎片化的影響,使得該地生態系統的敏感度更高。低、較低脆弱區多分布于天水市東南部和西部,一方面由于這兩個地區的景觀類型主要以大片的林地和草地為主,并且小隴山國家森林公園地處天水市東南部,生態保護良好,環境較好,植被得以生長,受到人為要素影響較小致使景觀脆弱性偏低。另一方面則是集中成片的建設用地具有較強的穩定性,無論是環境的變化,還是人類活動都不能使其發生重大改變。所以,這些地區的LVI能夠保持在一個低位,中度的脆弱地區也呈現出較為零散的特點,主要集中于從低到高的過渡地帶,這個地方的主要景觀是農田,受到經濟發展的影響,農業土地逐漸轉化為建筑用地,導致了原始景象的破壞程度增加,并且自身的景觀干擾強度較大,從而使得LVI處于較高的狀態。

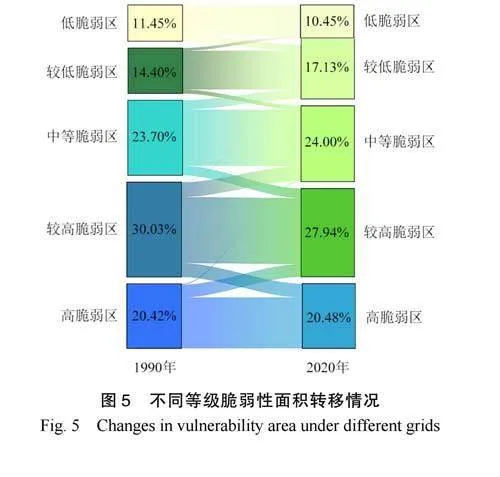

2.4 景觀脆弱性轉移特征

選用Origin2021軟件進行Sankey圖繪制,突出顯現1990—2020年各景觀脆弱性等級面積動態變化和轉移方向,如圖5所示。1990—2020年,脆弱性等級降低面積總共18.37萬hm2,而較低脆弱區轉移至中等脆弱區和較高脆弱區、中等脆弱區轉移至較高脆弱區、較高脆弱區轉移至高脆弱期區的面積共12.38萬hm2,略低于景觀脆弱等級降低的總面積,說明研究區的整體生態環境略有好轉。由圖5可知,低脆弱區的唯一轉移方向是較低脆弱區;較低脆弱區一部分升高轉移至中等級脆弱區,其次是降低轉移至低脆弱區,只有極少的一部分(0.36hm2)跨等級升高轉移至較高脆弱區;中等級脆弱區轉移面積在各個等級區均有涉及,轉移的面積由多到少依次是較高脆弱區、較低脆弱區、高脆弱區和低脆弱區。較高脆弱區同較低脆弱一樣有3條轉移途徑,主要向中等脆弱區轉移,其次是上升轉移至高脆弱區(6.27萬hm2),同時這也是高脆弱區面積增加的唯一來源,少量面積流入至較低脆弱區(0.12萬hm2);高脆弱區面積轉移涉及3個等級區,大部分轉移至較高脆弱區,少部分跨等級轉降低移至中等脆弱區(0.42萬hm2)和較低脆弱區(0.09hm2)。由此可見,1990—2000年,天水市的生態環境質量總體上有所改善。大部分景觀脆弱性等級面積的變動都是在相鄰等級之間發生,而跨等級轉移的情況則較為罕見,這表明景觀脆弱性發生劇烈變化的區域較少。

2.5 空間自相關分析

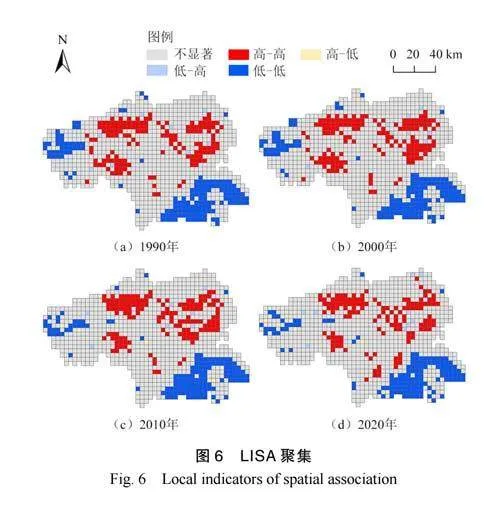

利用GeoDa1.16.0軟件對1990、2000、2010和2020年天水市LVI全局Moran’sI進行了分析,結果顯示為0.546、0.546、0.531和0.505,均滿足顯著性檢驗,這意味著過去30年來LVI呈顯著正相關,并且具有明確的空間聚集特征,同時還表現出了相互的影響關系。隨著時間的推移,研究區域的全局Moran’sI值逐步降低,說明空間的相關性和差異化正在慢慢減少。

同理繪制研究區景觀脆弱性的局部自相關(LISA)集聚圖以分析局部自相關性,如圖6所示。發現4個時期的景觀脆弱性空間分布均以高?高、低?低集聚模式為主,具體可將空間單元劃分為4種類型區域。第1類高?高集聚區域。景觀脆弱性高且相鄰單元的強度也較高。這類區域廣泛存在于研究區的中央位置,這片土地相對平整,適合種植農作物的環境,同時也是工業及農業經濟發達的地方,人流量較大,人類活動的影響力更強。第2類低?低集聚區域。景觀脆弱性低且相鄰單元的強度也較低。這種類型的區域在研究區的東部和西部有較大的面積覆蓋,包括一些山區的地貌形態,森林資源豐富,包含著3個國家級自然保護區——小隴山、關山和西秦嶺,而另一部分則多為建設用地,生態系統已較為穩定。第3類高?低集聚區域。景觀脆弱性高而相鄰單元的強度較低。該類型區域在研究區中只有小范圍分布。第4類低?高集聚區域。觀脆弱性低而相鄰單元的強度較高,此類型區域亦是小范圍分布。

3 討論

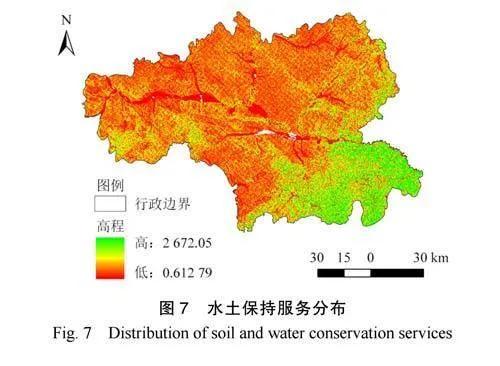

作為連接黃河與長江的關鍵地帶,天水市位于我國重要的交通路線——絲綢之路上,其肩負了多種生態任務如水源保持、生物多樣性的維護等,同時也是我國西部關鍵生態防線。水土保持服務如圖7所示。從整體來看,這個地區的景觀脆弱性呈現出逐漸降低的態勢,這表明地方政府正在大力推動生態文明建設的進步。盡管如此,長期以來人類的活動對于此地的自然環境仍有顯著影響,尤其是1990—2020年,天水市的景觀脆弱性的空間分布模式發生了明顯的轉變,這種現象的最主要的原因在于以LUCC為代表的人類活動的介入導致了地區景觀脆弱性多樣性和作用方式變得更加復雜。此外,由政府引導的管理策略和市場驅動的土地使用行為之間的沖突成為了這一時期景觀脆弱性變遷的核心因素。

(1)合理的土地利用計劃包括恢復植被的項目,如自1999年起在甘肅省試行的退耕還林項目,經過多年的努力,已經在天水市取得了良好的成果,該工程不但對脆弱性地區生態修復有重要成效,而且生態興則經濟興的倡導,對全市經濟發展也有不可磨滅的功績。據天水市人民政府關于全市國土綠化工作情況的報告,截至2020年,天水市全市累計完成荒山造林2.33萬hm2、退耕還林0.77萬hm2、封山育林0.81萬hm2、森林撫育1.39萬hm2、退化林修復改造1.17萬hm2及草原生態修復0.1萬hm2。依據天水統計年鑒,天水GDP由1990年的20.4億元上升至2020年的664.31億元。水土保持服務(SC)是指陸地生態系統控制水土流失和保護土壤功能的能力,其值越高則水土流失現象越不容易發生。基于2019年水土保持服務數據[24],從空間分布上看,天水市水土流失呈現出明顯的空間分布格局,渭河以南地區水土流失程度較低,北部水土流失程度相對較高,尤其以中部農業生產區程度最高。按照水利部2020年水土流失動態監測結果顯示,總計有18.98萬hm2的土地遭受了輕微的侵蝕,其規模減少1.66萬hm2;同樣地,共有12.19萬hm2的區域受到了中等程度的侵蝕,損失0.76萬hm2;強度的侵蝕影響到3.18萬hm2的地區,縮水0.34萬hm2;極端嚴重的情況出現在0.56萬hm2的地方,下降幅度僅29hm2;最后是265hm2的受災區,它的收縮量只有3hm2,總體而言,這些地區的凈減少達到0.28萬hm2。水土流失現象得到有效控制。后續推出的生態保護紅線等相關政策和管理制度對于該區域的水資源維護及土壤環境改善起到了積極的作用。

(2)天水市作為甘肅省人口次要中心地帶,經歷過快速的城市擴張,2022年城鎮化率已經達到47.66%。城鎮化使得務農人數減少,務工及參與服務業的人數明顯增多,此外,因經濟發展過度依賴于農業為主的土地產出和城鎮擴張產生的土地財政,市場對糧?經作物強烈需求導致區域耕地的土地利用程度加深,耕地和建設用地占比提升、公路增加及城鎮化加速使周邊景觀類型受影響發生改變。由于上述變動,研究區內的景觀類型變化較為頻繁,這將導致該地區生態自我調節能力的相應提升或減弱,同時也會使得景觀損失度有所下降或增加。

4 結束語

本研究以位于3省交界,地處高原與平原過渡帶的天水市為研究區,基于4期LUCC數據和最優尺度對區域景觀脆弱性時空分布特征進行研究。

(1)天水市景觀脆弱性面積隨尺度變化較大,通過不同格網下的脆弱性分級后的面積比較,以及從空間變異特征的多重比較,考慮到面積可塑性及空間自相關性,最終以4km×4km作為最優格網。

(2)總的來說,天水市在過去30年中的景觀類型構成保持穩定,而且在最優格網上,近30年的景觀脆弱性整體呈現出下降趨勢。按脆弱性分級來看,以較高脆弱水平為主,低脆弱區與較高脆弱區有所降低,其余區域面積變動趨勢均呈波動性。

(3)從景觀脆弱性轉移特征來看,景觀脆弱性等級面積轉移多以相鄰等級為主,跨等級轉移偏少,并且面積不大。景觀脆弱性的空間分異也表現出明顯的依賴關系,通常是高值相鄰于高值,低值相伴于低值。然而,局部空間的自相關性變動不大,因此其空間分布較為穩定。

(4)天水市景觀脆弱性時空分異是自然環境和人文經濟因素共同作用的結果,最后基于景觀脆弱性分級的特征,對天水市未來脆弱性防范、生態修復和管理提出了對策建議。一是低脆弱與較低脆弱地區,加大對優勢景觀保護力度,持續激發其生態服務功能,為其他等級區域起到帶頭作用。二是中等脆弱區,對于可能轉變到高度脆弱化的地域,必須強化監督和保護措施,同時確保生態治理項目具有明確的目標導向,并對剩余的中等地區實施穩定化處理,結合LUCC結構調整與跨區域治理的綜合防控。三是高脆弱區與較高脆弱區,需嚴格管控開發力度,縮減開發規模,促進現有城鎮集約化發展;加大高標準農田工程、農田水源涵養工程、清潔小流域與淤地壩工程建設力度,降低耕地破碎化、減少水土流失。