黃草嶺印記

2022年,我來到泰安這個陌生的城市工作,工作后的第一件事就是想避開鬧市,在一個僻靜之地找個畫室。

最開始注意到黃草嶺這個地名,就對它產生了莫名的興趣,此地位于泰安和濟南交界處,泰山山脈西南方向,與舉世聞名的泰山相比,黃草嶺實在是寂寂無聞。盡管這片區域已被改造成一派高樓林立、別墅成群的“都市范兒”,但我似乎依然能想象它從前那種草長鶯飛、兔躍狐奔的舊貌。我的畫室就選在此處。

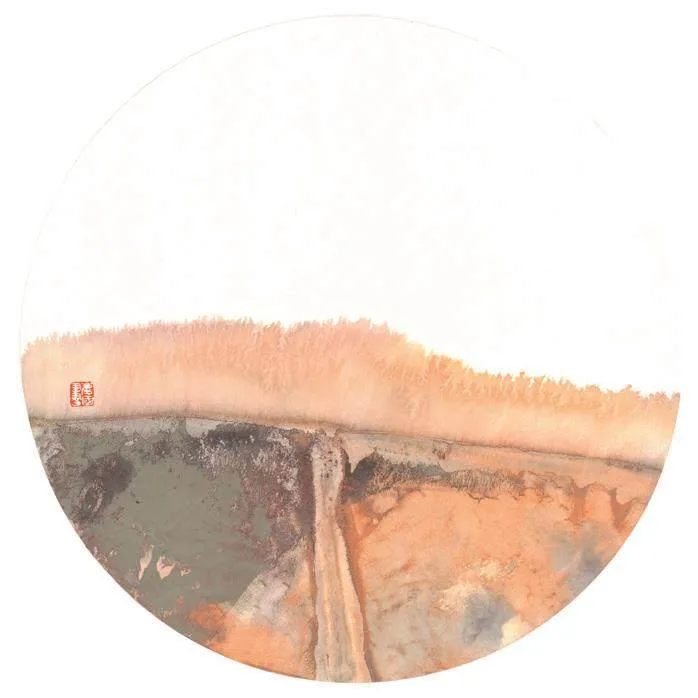

或許是初到此地,隨之而來的新鮮感,或許是潛意識的作用,造化助人,黃草嶺的雨夜、沙塵、山風、燈光、飄雪、寒冬、豐茂、清涼、枯瘦、空靈……這些風物景致都在我腦海中產生了數不勝數的抽象和幻覺畫面,而接下來做的一批作品,恰恰印證和契合了這種抽象和幻覺。

在創作《遠光燈》這件作品時,雖沒有刻意表現的意圖,但畫面氣質總讓我聯想到在高速公路驅車行駛的熟悉場景。打開遠光燈的瞬間,遠處是濃墨般山的暗影,近處是耀眼的燈光,空蕩的路面,幾何形的影子雖然不是對真實場景的再現,但卻使無助情緒得以最真實的表露。

《雨夜》這幅作品,表現夜色深沉之時,臥室玻璃窗上雨水橫流的場景。這種景觀,會把情緒帶入到憂慮之中,憂慮些什么?說不清,道不明。在那個特殊時期,在家的人們,有幾人能快樂起來?這幅畫的陰郁之感又何嘗不是一種傷感的訴說。

明代董其昌在論及自然和筆墨的關系時說:“以境之奇怪論,則畫不如山水;以筆墨精妙論,則山水絕不如畫。”繪畫不是對自然的復制,繪畫強調的是人,表達的是人的情感,所以,對于“筆墨精妙”的理解,不應僅僅停留在筆墨技巧形而下的層面,而應該站在更寬廣的“人”的視角,去理解繪畫的表達,當有審美情感融入到構成畫面的元素,繪畫才能在造境上得以提升。當然,在自然面前,我們不宜將“人”在繪畫中的作用無限放大,在承認“人”在繪畫表現上的局限性的同時,順天應時,不去刻意擺布色彩、造型、線條、塊面這些元素的構成,才能實現畫面造境的超越。

這批作品,絕不是創作者主觀意志的自我放縱和肆意妄為,而是對自然之客觀與創作之主觀,做了順勢而為的結果。當把色彩和水墨隨機潑在紙上,兩者便有了相遇的可能性,這種可能性表現出干濕、濃淡、軟硬、粗細、曲直、黑白等等。在盡量消除人為干預的情況下,只是以清水為媒介,使其自然融合相撞,然后利用對紙不同特性的了解和以往的創作經驗,把握好特定的時間,所以,畫面既能呈現自然奇怪之境,又不失“筆墨”精妙之趣,只不過此處的“筆墨”已然不同于董其昌所論的筆墨,它是借以一種抽象化的形式,承載傳達了創作者本人更為主觀的審美意圖和追求。

拈花微笑,不著一筆,不知能否成畫?