大慶市糯玉米“4090”栽培模式技術要點

摘 要:為了提高大慶市種植的糯玉米單產,從栽前準備(選地選茬、品種選擇、玉米秸稈集行處理)、適時栽培(播種時間、播種方法)、田間管理(除草、病蟲害防治、中耕管理、肥水管理)等方面分析大慶市糯米“4090”栽培模式(即寬窄行播種模式)的技術要點。大慶市在應用糯玉米“4090”栽培模式后,有效促進玉米植株生長、省時增效、減少水土流失、增產增質、保護土壤結構,也進一步提高了秸稈的利用率,并提升了糯玉米的產量和品質,但該模式也存在土壤耕層溫度提升慢、土壤板結等缺點。因此,春季要及時清理秸稈,并進行集行作業,也可適當晚播。

關鍵詞:糯玉米;“4090”模式;寬窄行播種;技術要點

中圖分類號:513 文獻標志碼:B 文章編號:1674-7909(2024)9-84-3

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.09.020

0 引言

玉米在我國農業生產中具有舉足輕重的地位,被譽為“黃金作物”。因此,提高玉米產量與品質已成為當前研究焦點,這對確保國家糧食供應充足、保障經濟發展起到至關重要的作用。隨著國家農業政策的轉變及人們飲食習慣的變化,越來越多的人意識到食用糯玉米的好處,尤其是糯玉米美味可口、富含豐富的營養元素,導致人們對糯玉米的需求量不斷增加,從而推動糯玉米種植規模不斷擴大。目前,糯玉米種植因缺乏科學的管理方法,嚴重阻礙其產量與品質進一步提高。近年來,雖然報道了很多提高糯玉米產量和品質的方法,但推廣應用較少,且認可度低,并沒有應用于生產中。在實際生產中,玉米產量還有很大的提升空間[1],可采用調整植株行間距離、轉變耕作方法等措施,以實現玉米的高效生產[2-3]。在大慶市農業生產實踐中,大部分種植戶采用單一壟(行距相同)種植方式。萇建峰等[4-5]認為,等行距種植能提高玉米群體的整齊度,但存在株間競爭大、相互遮陰及透光差的問題[6]。因此,筆者通過改變栽培模式,并應用高效的水肥管理技術,從根本上提升糯玉米的產量和品質。

1 糯玉米“4090”栽培模式優勢

在采用“4090”栽培模式種植糯玉米苗時,糯玉米的苗與苗之間留有一定距離,有利于空氣流通,可避免密植影響植株生長,從而提升保苗效果。當光照充足時,糯玉米能充分進行光合作用,實現良好生長。相較于傳統的單行耕作,“4090”栽培模式具有節能環保、省時增效的優勢,能為大中型農機的應用提供更好的使用環境,充分發揮其性能。此外,“4090”糯玉米栽培模式具有抗旱防澇、穩固根系的優點,能有效減少水土流失。“4090”栽培模式還能有效增加光照面積,有一定的增產效果,且該模式下的糯玉米能提前3~4 d收獲。采用“4090”栽培模式種植糯玉米,可避免秸稈焚燒,能減少污染,提高秸稈利用率,增加土壤中有機質含量,改善土壤肥力。

2 糯玉米“4090”栽培模式概述

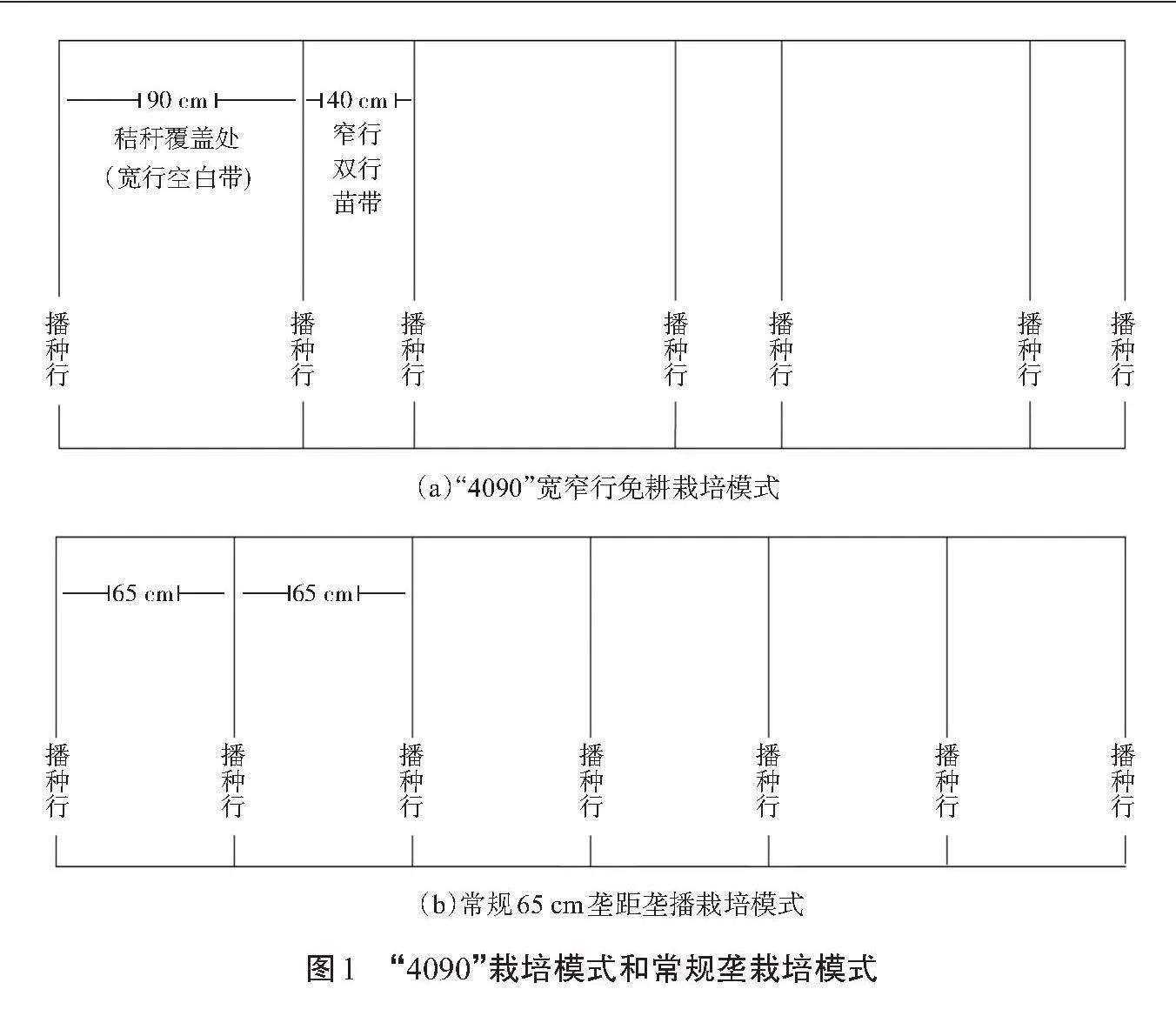

在大慶市農業技術推廣中心試驗田進行的多年種植試驗表明,“4090”栽培模式對提高糯玉米產量和品質均有一定作用。“4090”模式和常規壟模式如圖1所示。“4090”栽培模式是把傳統的壟挨壟種植行改為40~90 cm,即寬窄行寬130 cm。90 cm的空隙能提高空氣的流通性和陽光的照射率,從而實現玉米邊界效應的最大化利用。有研究表明,采用雙壟種植技術能使玉米產量增加15%[7]。

3 糯玉米“4090”栽培模式技術要點

3.1 栽前準備

3.1.1 選地、選茬

在應用“4090”栽培模式時,應先對地塊進行平整,確保土層深厚、通透性強、有機質含量豐富及土壤保肥保水能力好、排灌良好。采用3 a以上的合理輪作模式,優先選擇前茬未使用長殘留期農藥的大豆、小麥、馬鈴薯等肥沃的茬口,有利于糯玉米植株的生長。此外,坡地或沙質土地塊不適宜采用“4090”栽培模式。

3.1.2 品種選擇

為了使“4090”栽培模式和品種配合能發揮最大作用,提高生產效益,要全面考慮品種特性、市場需求等,并挑出適應密集種植、產值較高且品質優良的糯玉米品種進行栽培。嚴格執行《糧食作物種子 第1部分:禾谷類》(GB 4404.1—2008)標準,選用的種子純度至少為96.0%、凈度不低于99.0%、發芽率至少為85%,精細播種的發芽率也不低于95.0%,且種子水分含量要超過14%。這樣才能確保種子的活力和田間出苗率。

3.1.3 玉米秸稈集行處理

在上一年推進歸行處理后,第2年對玉米秸稈進行集行處理。為提高播種條帶的地表溫度,播種前要對秸稈進行集行曬地。對常規壟地,可用玉米秸稈集行處理設備將兩排玉米秸稈合并到同一壟溝內,而另一側未被覆蓋的壟溝可用于播種。若采用“4090”栽培模式,可用玉米秸稈集行處理工具將玉米秸稈聚集在窄行中央,并清掃出一條90 cm寬的播種通道。

3.2 適時栽培

3.2.1 播種時間

當5~10 cm深的耕層土溫為7~8 ℃,且土壤水分含量為25%~30%時,播種糯玉米。相較于傳統壟作法,“4090”栽培模式的播種時間要晚5 d左右。

3.2.2 播種方法

在應用“4090”栽培模式時,采用雙行免耕播種機械進行精準定點播種,確保播種深淺一致,且覆土均勻,覆土厚度為4~5 cm。播種完成后,應及時鎮壓,要做到不漏壓、不推堆。采用“4090”栽培模式時,對特別干旱的田塊,要及時補水。播種密度由糯玉米品種特性來決定,每公頃保苗49 500~52 500株。

3.3 田間管理

3.3.1 除草

在糯玉米播種后到出苗前,可選用異丙甲草胺、乙草胺混配異噁唑草酮、嗪草酮、莠去津、2,4-D異辛酯、噻吩磺隆及其復配制劑,對土壤進行封閉處理。要掌握好土壤濕度和噴藥時間,最好在播種當天或播種后第2天噴藥,此時噴藥的效果最好,噴藥后會形成封閉層,所以要求土壤有一定濕度,從而保證除草效果。出苗后可選用煙嘧磺隆、硝磺草酮、苯唑草酮、莠去津、 2,4-D異辛酯混配除草劑來除草,施藥時可適量添加植物油助劑。一般在玉米苗3~5葉期、雜草 3~5葉期噴施除草劑。噴藥時,應盡量避開高溫,也不要在下雨前噴施,否則會影響除草效果。采用科學合理的除草措施,可以保障玉米健康生長和高產穩產[8]。

3.3.2 病蟲害防治

糯玉米果穗的養分含量要高于普通玉米,但其易受病蟲害侵害,要及時進行防治。在糯玉米生長過程中,要嚴格控制化學農藥的施用,盡可能采用生物防治和農業防治措施。危害糯玉米生長的害蟲主要有苗期的地下害蟲和穗期的玉米螟。對害蟲成蟲可用殺蟲燈或性誘劑進行誘殺,也可在玉米螟產卵初期至盛期釋放赤眼蜂來寄生玉米螟卵。若病害嚴重,必須使用化學農藥時,應在糯玉米小喇叭口期進行,盡量使用低毒農藥,施用量盡可能少。

3.3.3 中耕管理

中耕管理是促進植株生長的重要環節之一。中耕是指在作物生育期內對土壤進行淺層翻倒、疏松表層土壤。中耕可疏松表土、增加土壤通氣性、提高地溫,促進好氧微生物活動和養分有效化,能去除雜草、促使根系伸展、調節土壤水分分布狀況。在糯玉米剛出苗后進行第1次中耕,耕作深度為14~22 cm;當糯玉米植株長到3~4葉時,除了要補苗和定苗外,還要進行第2次中耕和淺培土;當糯玉米植株長到7~9葉時進行第3次中耕,深度為10~13 cm,此時可在植株根系附近追施肥料,保證植株中期有足夠的養分供應。中耕管理是確保作物生長健壯和提高作物產量的重要措施之一。

3.3.4 肥水管理

糯玉米的施肥應遵循增施有機肥,均衡施用氮、磷、鉀肥的策略。一般每公頃施氮肥(N)200~275 kg、磷肥(P2O5)150 kg、鉀肥(K2O)225~300 kg。其中,將全部有機肥、磷鉀肥和50%氮肥作基肥或苗肥施入,并將剩余50%的氮肥于大喇叭口期施入。糯玉米的需水特性與普通玉米相同,苗期可適當控水蹲苗,土壤相對含水量保持在60%~65%;拔節后,土壤相對含水量保持在75%~80%。根據天氣狀況、降水量及土壤濕度合理安排灌溉,可將澆水與追肥相結合,從而提高作業效率。在糯玉米整個生育期內要及時澆水,防止因缺水導致糯玉米生長受阻[9]。

4 結束語

與傳統的種植方式相比,“4090”栽培模式在提高糯玉米產量和品質方面具有優勢,且能提高種植效率。但該模式也存在一定的問題,由于免耕,玉米秸稈覆蓋在地面,因此土壤耕層的溫度提升慢;機械作業易造成土地板結,影響玉米根系的生長和發育。因此,在春季要及時清理秸稈,進行集行作業,并適當晚播。每3 a使用深耕犁深翻1次,打破犁底層,改善土壤結構。

參考文獻:

[1]趙明,李建國,張賓,等.論作物高產挖潛的補償機制[J].作物學報,2006(10):1566-1573.

[2]LAMBERT D M,LOWENBERG-DEBOER J.Economic analysis of row spacing for corn and soybean[J]. Agronomy Journal,2003,95(3):564-573.

[3]王春虎,陳士林,趙新亮,等.玉米鄭單958、14、18系列品種高產生理研究[J].中國農學通報,2005(5):253-256,268.

[4]萇建峰,張海紅,董朋飛,等.種植模式對不同株型夏玉米品種生理生態效應比較[J].玉米科學,2014,22(3):115-120.

[5]萇建峰,張海紅,李鴻萍,等.不同行距配置方式對夏玉米冠層結構和群體抗性的影響[J].作物學報,2016,42(1):104-112.

[6]何冬冬,楊恒山,張玉芹,等.寬行種植模式對春玉米葉面積、干物質及產量的影響[J].內蒙古民族大學學報(自然科學版),2017,32(3):248-252.

[7]趙萍,張煥章,田悅,等.玉米大壟雙行深耕施肥播種機設計與試驗[J].吉林農業大學學報,2018,40(2):235-240.

[8]胡偉.玉米大壟雙行種植技術要點[J].中國農機裝備,2023(10):59-61.

[9]李洪義.大壟雙行玉米種植技術要點及效果[J].河北農業,2016(4):7-9.

(欄目編輯:于瑞濤)

作者簡介:李洋(1988—),女,碩士,農藝師,研究方向:大田作物栽培技術。