輕質吸能類膏體充填采礦法在深部急傾斜薄礦體開采中的應用

摘要:針對夾皮溝金礦采用硐室內取料干式充填采礦法開采存在的生產能力低、工人勞動強度大、采場地壓顯現頻繁等問題,根據夾皮溝金礦深部急傾斜薄礦體的賦存特點及開采技術條件,開展了輕質吸能類膏體充填采礦法試驗研究,取消了原有的采場內取料硐室,簡化了回采工序,降低了回采作業循環,同時輕質吸能類膏體具有一定的強度,可以較好地支撐采場上下盤圍巖,確保采場的穩定,提高采場作業安全。現場應用表明:采用該工藝,平均采場生產能力為20.66 t/d,提高了47.25 %;采礦損失率由12 %降低到3.5 %,礦石貧化率由8.6 %降低到4.2 %。效果較好,可供同類型礦山參考借鑒。

關鍵詞:深部開采;急傾斜薄礦體;輕質吸能類材料;膏體充填;充填采礦法;數值模擬;采場穩定性

中圖分類號:TD853.34 文章編號:1001-1277(2024)07-0026-05

文獻標志碼:Adoi:10.11792/hj20240706

引 言

中國黃金集團夾皮溝礦業有限公司(下稱“夾皮溝金礦”)采礦歷史悠久,是中國最古老的產金地區之一。夾皮溝金礦二道溝礦區已經開采到-1 500 m中段,進入深部后礦體由厚轉薄,礦體屬于急傾斜極薄到薄礦體,井下主要采用硐室內取料干式充填采礦法開采。礦塊沿礦體走向布置,長30~50 m,高為中段高度。采場內礦石溜井采用厚度為6~8 mm的鐵板焊制而成,直徑約1.0 m,單節高度約0.3 m,在采場內部進行組裝連接形成整體溜井,回采工作從切割層開始,自下而上分層進行,分層高度1.0 m,為減少采礦損失貧化,落礦前在廢石充填料上鋪設廢舊膠帶。采場內采用人工小推車出礦形式,由人工將礦石裝至推車內,并轉運至鐵皮溜井內集中放出并裝車。該回采工藝主要存在生產能力低、工人勞動強度大、采場地壓顯現頻繁等問題。為解決以上生產難題,亟須尋找適宜夾皮溝金礦深部急傾斜薄礦體開采新工藝,以達到提高生產能力、降低采礦損失貧化、減輕井下作業人員勞動強度的目的,實現礦山井下安全、高效、機械化開采[1]。

1 地質概況

夾皮溝金礦二道溝礦區地處長白山系威虎嶺南端。區內最高標高694.09 m,最低侵蝕基準面標高538 m,最大相對高差156 m,地貌特征屬構造剝蝕低山區。夾皮溝河為區內主要河流,發源本區,自東向西流過礦區北部邊緣,屬老牛溝河支流,其流量46.29~81.02 L/s。礦區地處的低山地區為斜坡地帶,地形標高520~690 m。礦井最低排泄面標高-600 m。

二道溝礦區-1 500 m中段0勘探線—6勘探線礦體走向近南北,傾角西傾72°~81°,厚度0.2~1.3 m,走向長度約140 m。礦體呈規則石英條帶狀分布,礦化物以黃鐵礦、方鉛礦為主,礦物組分以條帶狀分布于石英脈內,局部黃鐵礦呈團塊狀分布;方鉛礦以顆粒狀晶體簇賦存于石英脈中,粒度較大;礦體兩側局部有閃長脈巖,對礦體賦存影響較小。圍巖以斜長角閃巖為主,局部鉀化現象較明顯,地質構造簡單,無明顯斷層等破壞巖體穩固性構造,屬于一般穩固巖石;由于礦體賦存深度較大,地壓現象較明顯。

2 采礦工藝

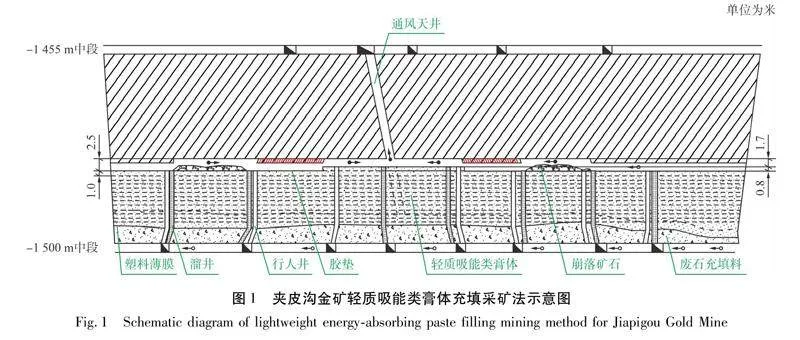

根據夾皮溝金礦二道溝礦區礦體賦存條件,對比同類型礦體開采方法,采用輕質吸能類膏體充填采礦法代替原有的硐室內取料干式充填采礦法對采場進行回采,出礦方式采用電耙出礦,出礦結束后采用輕質吸能類膏體充填材料進行采場充填,其回采示意圖如圖1所示。

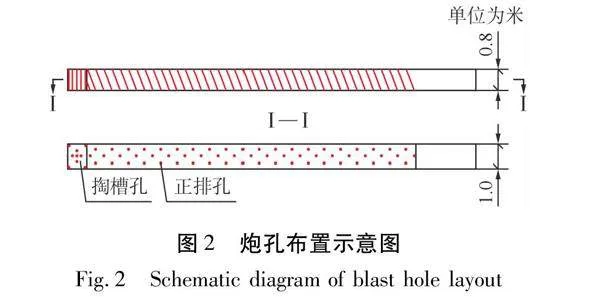

1)鑿巖。采場落礦炮孔采用YT-28鉆機進行鉆鑿,炮孔深度控制在0.8~1.0 m,炮孔排面角為70°,確保每次落礦的高度約為0.8 m,掏槽后最大空頂高度不超過2.5 m。炮孔間距為0.4~0.5 m,鉆孔前要仔細觀察判斷礦脈傾角及方向,保證炮孔與礦脈傾向平行一致,邊孔與礦體邊界的距離為0.2~0.3 m,炮孔采用梅花形布置,如圖2所示。最終采幅根據礦體的厚度確定,當礦體厚度小于0.8 m時,采幅為0.8 m,當礦體厚度大于0.8 m時,采幅為實際礦體厚度[2-3]。

2)爆破。采用卷裝巖石乳化炸藥進行爆破,采用孔間微差爆破方式進行引爆,炮孔堵塞長度不小于300 mm。每一分層由中央通風天井向采場兩端進行間隔回采,以保證采場內的正常作業循環。根據采場充填強度所確定的每班充填量,并結合出礦采用7.5 kW電耙的最佳耙礦距離,綜合確定每段回采長度15~20 m。當采場內無自由面時,在正排起爆之前須先進行掏槽,獲得自由面,以保證爆破效果。

3)出礦。采場采用7.5 kW電耙進行出礦,采場內崩落的礦石通過電耙耙運到順路溜井中,并在溜井下部集中進行礦石裝車,運出采場。采場內的粉礦及電耙未耙到的礦石須人工進行清掃,倒入溜井。

4)采場充填。充填前須架設橫梁、木板等將充填區域隔開,并使用塑料防滲薄膜對隔板、鐵皮溜井、順路天井等區域進行封堵,防止在充填時發生跑漿事故[4]。封堵結束后進行正常的泡沫混凝土充填,達到設計充填高度后停止,并進行充填體正常養護。將橫撐頂在上下盤圍巖上,并與立柱相互連接,將擋板固定在橫撐上,以確保封擋效果,最后在封擋隔板內側鋪上塑料薄膜,以防止跑漿。

采場封堵結束后進行輕質吸能類膏體充填,充填體自然養護24 h,達到設計要求后方可進行下一循環的落礦。

3 采場穩定性對比分析

采用Flac3D軟件對夾皮溝金礦急傾斜薄礦體輕質吸能類膏體充填采礦法替代硐室內取料干式充填采礦法回采過程進行模擬,分析回采過程中采場圍巖穩定性,并通過數值模擬結果分析采用輕質吸能類膏體和廢石充填采空區后采場圍巖的穩定性情況。

3.1 數值模擬模型建立

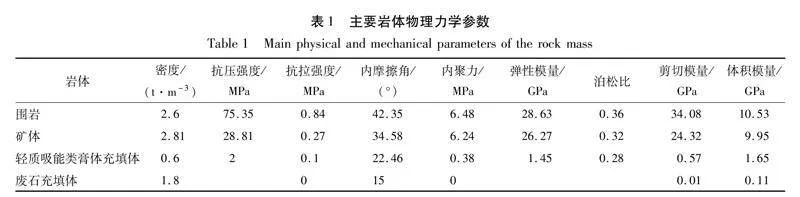

本次數值模擬分析中,對數值模型進行簡化,采場分布均勻,采幅1.2 m,礦體傾角80°,采場長度50 m,分段高度50 m。對于夾皮溝金礦,由于研究范圍涉及的礦體和圍巖均屬彈塑性材料,故采用莫爾-庫侖準則[5]。對礦區采場巖體進行取樣,通過室內力學試驗得到相關巖石力學參數,對獲得的巖石力學參數進行折減[6],確定主要巖體物理力學參數,結果如表1所示。

3.2 開采及充填過程穩定性分析

3.2.1 模擬方案

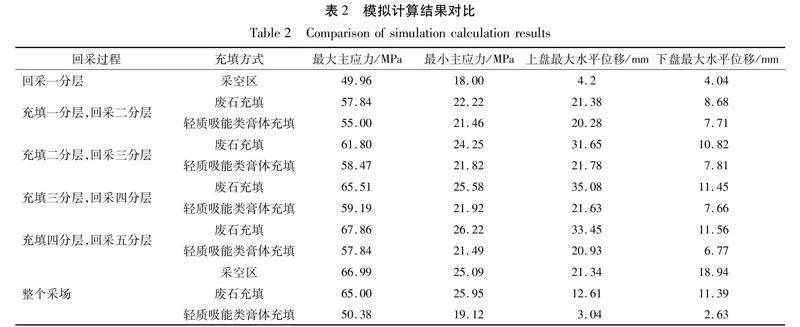

因采用上向分層開采分層充填的開采形式,為簡化模型計算過程,本次模擬對開采形式進行簡化,即每次回采10 m,并對其進行充填,然后再繼續回采上一分層的10 m,依次進行回采和充填,直至采場回采并充填結束,分析采用輕質吸能類膏體和廢石充填的效果。其具體分層開采及充填過程如下:①回采一分層(52.5~60 m);②充填一分層,回采二分層(60~70 m);③充填二分層,回采三分層(70~80 m);④充填三分層,回采四分層(80~90 m);⑤充填四分層,回采五分層(90~100 m);⑥充填五分層。

3.2.2 模擬結果及分析

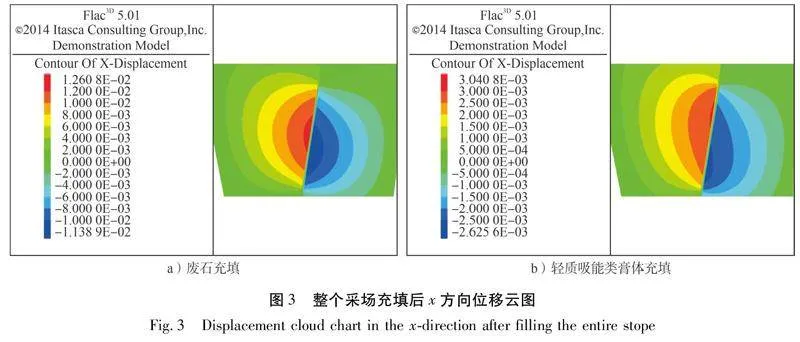

采場回采后,因采場開挖導致采場的應力重新分布,采場開挖后上下盤圍巖達到了新的應力平衡。采用廢石充填和輕質吸能類膏體充填時,采場x方向位移云圖如圖3所示。整個采場回采過程中采用廢石充填與輕質吸能類膏體充填時對上下盤圍巖的約束作用進行數值模擬計算,結果如表2所示。

由圖3和表2可知:采用廢石充填和輕質吸能類膏體充填對采場應力影響相對不大,但對于采場變形量的控制相對較大。整個采場回采結束后,采用廢石充填時,采場的最大主應力為65.00 MPa;廢石充填采場上盤圍巖最大水平位移約12.61 mm,主要位于采場中部,上盤整體的水平位移為8~12 mm;采場下盤圍巖最大水平位移為11.39 mm,主要位于采場中下部,采場下盤整體位移為4~8 mm。采用輕質吸能類膏體充填時,采場最大主應力為50.38 MPa,主要位于采場的頂底角處;采場上盤圍巖最大水平位移為3.04 mm,上盤圍巖整體位移為2.5~3.0 mm;采場下盤圍巖最大水平位移為2.63 mm,整體位移為2.0~2.5 mm。

由表2可知:采空區采用廢石充填,在受力狀態方面變化不大,采場圍巖的變形量略微降低;但采用輕質吸能類膏體充填采空區不但可以有效控制采場受力狀態,而且可以大大降低采場變形量。因此,相對于廢石充填,輕質吸能類膏體充填可以有效減少采場應力集中現象的發生,大幅度降低采場圍巖的變形量,維持采場的穩定。

4 現場應用及效果

夾皮溝金礦二道溝礦區采場為由硐室內取料干式充填更改為輕質吸能類膏體充填,采場內部充填廢石間隙較大,為防止跑漿事故的發生,其首次回采順序為:采場廢石層表面鋪墊→輕質吸能類膏體充填→充填體養護→回采落礦→采場通風→采場支護→采場出礦→采場封堵及鋪墊→輕質吸能類膏體充填→充填體養護。

1)回采落礦。采場落礦炮孔采用YT-28鉆機進行鉆鑿,炮孔深度為1.0 m,炮孔排面角為70°,平均每次落礦的高度為0.8 m,掏槽后最大空頂高度不超過2.5 m,炮孔間排距為0.6~0.7 m,炮孔采用梅花形布置形式。

爆破采用卷裝巖石乳化炸藥,非電導爆管雷管起爆形式。采場內采用分區段的形式對每一分層進行回采,每一區段長度為20 m,每一區段交替進行作業,以保證采場內正常的作業循環。

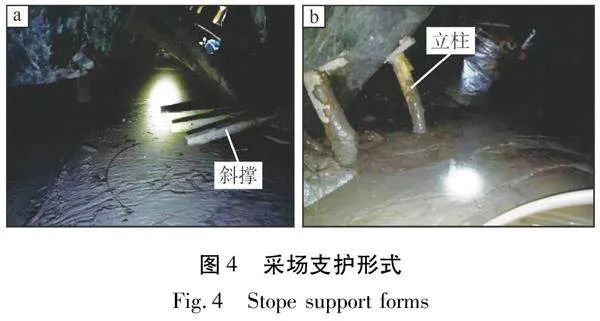

2)采場支護。采場支護主要采用原木橫撐、斜撐及立柱對頂板和上下盤圍巖進行支撐。每次落礦結束后,首先對采場進行撬毛,將采場內的浮石等清理干凈后,采用原木對采場內圍巖進行支撐,采場支護形式如圖4所示。

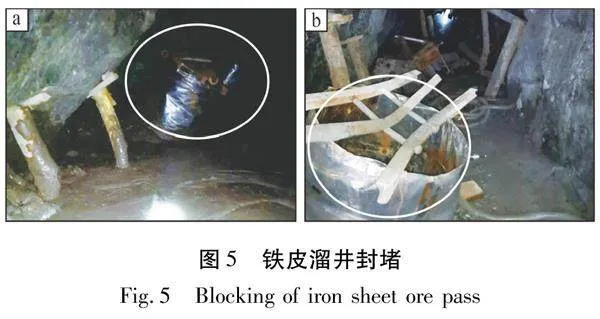

3)采場封堵。采場集中出礦結束,對工作面進行粉礦清掃,在進行輕質吸能類膏體充填之前,先采用塑料薄膜對鐵皮溜井連接處進行封堵,以防止充填料漿通過鐵皮溜井連接處泄漏,采場內的封堵狀態如圖5所示。

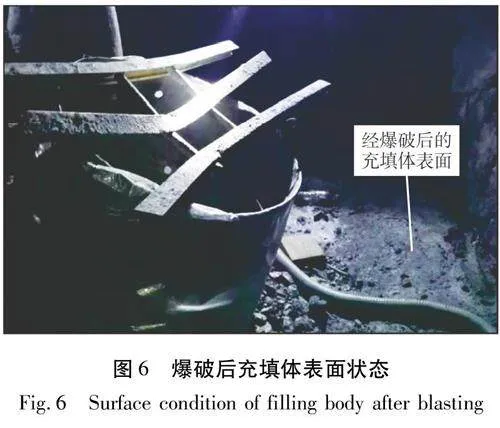

輕質吸能類膏體充填后進行自然養護24 h,采場充填體具有一定強度可以正常行人后進行爆破作業,經爆破沖擊后的充填體表面規整,未出現大的破壞,如圖6所示。

4)主要技術經濟指標。夾皮溝金礦采用硐室內取料干式充填采礦法回采時,平均采場生產能力14.03 t/d。采用輕質吸能類膏體充填采礦法回采后,平均采場生產能力約20.66 t/d,采場生產能力提高了47.25 %。采礦損失率由12 %降低到3.5 %,礦石貧化率由8.6 %降低到4.2 %。

輕質吸能類膏體充填采礦法相對于硐室內取料干式充填采礦法,采礦成本有所增加,但降低了采礦損失率和礦石貧化率,提高了采場回采效率,增加了回收金屬量,且輕質吸能類膏體充填可以有效控制采場地壓,維持采場穩定,消除了安全隱患,因此無論是經濟方面還是安全方面,輕質吸能類膏體充填都具有較大的優勢。

5 結 論

1)夾皮溝金礦已經進入到深部開采階段,地壓顯現明顯,通過采用輕質吸能類膏體充填采礦法代替硐室內取料干式充填采礦法可以有效控制采場地壓,同時可保護礦體上下盤圍巖不發生破壞,維持采場上下盤圍巖的穩定,進而緩解采場的支護壓力,保證采場作業安全。

2)通過對輕質吸能類膏體充填采礦現場施工及技術經濟指標標定可得,該工藝提高了采場生產能力,有效降低了采礦損失率和礦石貧化率,改善了采場作業環境,使得礦山能夠更好地利用資源,為礦山均衡發展提供了技術支撐。

[參 考 文 獻]

[1]周佳琦,任玉東.黃金礦山急傾斜薄礦脈開采工藝及發展趨勢[J].黃金,2022,43(9):35-38.

[2]姚澤春,楊紅軍,劉盛,等.急傾斜薄礦脈機械化采礦方案優選及應用 [J].現代礦業,2023,39(6):129-132.

[3]張慶旭,劉東銳,李士超.典型急傾斜薄礦脈淺孔回采工藝優化[J].有色金屬(礦山部分),2023,75(5):22-25,75.

[4]車明,周明.破碎礦段分層回采嗣后充填方案[J].內蒙古煤炭經濟,2024(3):27-29.

[5]侯俊,張小瑞,易觀勝.輕質吸能材料在地下礦山巷道讓壓支護中的數值模擬研究[J].黃金,2023,44(5):8-11.

[6]羅鼎,熊浩凱,王磊,等.廢石干式充填壓實力學特征及影響因素研究[J].有色金屬(礦山部分),2023,75(5):1-10.

Application of lightweight energy-absorbing paste filling mining method in deep steeply inclined thin ore body mining

Wu Zhiliang1,Jiang Yongheng2,3

Abstract:Addressing issues such as low production capacity,high labor intensity,and frequent ground pressure manifestations in the chamber-based dry filling mining method at Jiapigou Gold Mine,this study conducted experimental research on the lightweight energy-absorbing paste filling mining method.Given the characteristics of the deep steeply inclined thin ore bodies and mining technical conditions at Jiapigou Gold Mine,the original chamber for material extraction within the stope was eliminated,simplifying the extraction process and reducing the operation cycle time.The lightweight energy-absorbing paste possesses sufficient strength to effectively support the hanging wall and footwall of the stope,ensuring stope stability and enhancing operational safety.Field application results indicate that using this method,average stope production capacity reached 20.66 t/d,an increase of 47.25 %.The mining loss rate decreased from 12 % to 3.5 %,and the ore dilution rate dropped from 8.6 % to 4.2 %.The results are promising and provide a valuable reference for similar mines.

Keywords:deep mining;steeply inclined thin ore body;lightweight energy-absorbing materials;paste filling;filling mining method;numerical simulation;stope stability

收稿日期:2024-01-30; 修回日期:2024-03-20

基金項目:國家重點研發計劃項目(2022YFC2905003)

作者簡介:吳枝亮(1966—),男,高級工程師,從事金屬礦山采礦技術及管理工作;E-mail:18343298777@139.com