陳培勛《清明祭》中文學與音樂的融合

【摘 要】第二交響曲《清明祭》是1980年陳培勛創作的一首獻給為真理而英勇獻身的勇士們的愛國交響樂。作品通過小標題分為三個部分,并分別對應總譜前作曲家標注的三首詩,三個部分之間連接緊密,一氣呵成。從音樂形式結構上看,屬于一首奏鳴曲式結構的單樂章交響詩;從小標題及詩句內容來看,表達了濃郁的愛國之情,以及對犧牲的愛國人士的悲痛之情。詩句映射音樂結構,音樂發展詮釋詩句內容,所以這是一部文學與音樂完美融合的交響樂作品。

【關鍵詞】陳培勛" 清明祭" 標題音樂" 文學

中圖分類號:J605" "文獻標識碼:A" "文章編號:1008-3359(2024)15-0063-06

音樂是聲音的藝術,也是藝術門類里最難理解的一門藝術,其中以純音樂為最。音符本身并不存在任何含義,作曲家表達自身情感與思想則致力于各種音符、節奏的組合。即便如此,也常因其晦澀難懂而難以被人理解。19世紀,標題音樂興起,因為浪漫主義的實踐家覺得傳統的音樂“語言”不能復述他們想要表達的東西,所以他們脫離古典主義,在音樂上作出了極大的改變。最引人注目的一個表面特征就是他們為他們大部分作品加上標題。①作曲家通過作品的大標題和音樂內部的小標題,甚至是樂譜前的文字說明來引導聽眾更好地理解音樂所表達的內容與情感。這一思想遭到一些理論家、作曲家的反對,但大眾的反響極好,所以在19世紀的西方逐漸普及開來。

這一思想也隨著近代中國大門的打開而逐漸流入中國音樂創作中,所以近代中國作曲家大部分的音樂創作都具有標題性。《清明祭》一方面體現了標題音樂中文學與音樂的結合,另一方面以當時的時代背景為基礎,具有時代性。其文學詩詞和音樂結構的構思與邏輯現在也極具代表性。

一、溯源《清明祭》

陳培勛(1921—2007年),廣西合浦人,出生于香港。自幼隨叔父學習鋼琴,先后在香港、上海學習鋼琴、管風琴和作曲。創作早期受西方音樂影響,并未形成自己成熟的創作風格。中華人民共和國成立后到20世紀80年代,其間創作了大量的鋼琴和管弦樂作品。鋼琴作品極具廣東民間風格,如《賣雜貨》《旱天雷》《雙飛蝴蝶》等。管弦樂作品包括交響詩《心潮逐浪高》《第一交響曲“我的祖國”》《第二交響曲“清明祭”》等。陳培勛晚年在香港創作了大量反映時代潮流的作品,如《詠雪》《我的故鄉——香港》《第三交響曲“梅松贊”》等。

陳培勛的音樂創作最初受西方音樂技法影響,具有一定浪漫主義時期的特點,創作作品都配有標題,音樂極具文學性,這與西方標題音樂潮流有關。隨后受當時社會環境及思想的影響,陳培勛創作了很多以革命事件為背景的管弦樂作品。而他的第二部交響樂《清明祭》就是集標題音樂和革命音樂于一體的極具時代代表性的大型管弦樂作品。

《清明祭》之名來自詩集《天安門詩抄》。該詩集共收錄六百余篇詩文,包含三輯:第一輯收古體詩、詞、曲;第二輯收新體詩;第三輯收悼詞、誓詞、祭文、散文詩。②作曲家出版時備注的三首詩均來自《天安門詩抄》。詩詞在詩集中僅有詩詞而沒有標題與作者,樂譜中備注的三個小標題可能是作曲家為這三首詩起的標題,也可能是為音樂起的標題。

小標題和詩詞將音樂分為三部分,對應奏鳴曲式中的呈示部、展開部和再現部。從標題和詩詞的內容來看,這三部分較為獨立,但是音樂將看似獨立的三部分整合在一起,形成一個整體。

《清明祭》獨特之處在于其結構形式體現出明顯的西方風格——樂隊、配器、結構均來自西方音樂,但表達的內容卻帶有濃厚的中國色彩——調式調性、旋律在這方面均有體現。尤其是作者在出版樂譜前專門備注的三首詩更直接表明這部作品所表達的內容與情感。那么作曲家如何將這二者之間完美結合是本文所探索的問題要點。

二、分析《清明祭》

(一)烈士碑前

《烈士碑前》所對應的詩句為:初春寒意濃,哀思涌心中。丹心映山河,碧血染旗紅。這首詩詞在《天安門詩抄》中并無標題,是“浩氣山河壯(九首)”③中的第九首。《烈士碑前》可以理解為是作曲家為這首詩詞寫的標題,也可以理解為作曲家認為這首詩詞與這部分表達的內容相符。

這首詞前兩句寫景,后兩句抒情。前兩句交代了清明時期清冷的氣氛,以及對英雄逝去的悲傷,對應奏鳴曲式呈示部的引子和主部部分。引子運用a羽七聲雅樂調式,配合大提琴低沉充滿訴說感的音色,將初春的冷清、作者的哀思用音樂展現出來。這個主題是貫穿全曲的核心主題之一,旋律走向曲折蜿蜒,其間包含兩次七度大跳,都展現了作曲家內心情緒波動起伏較大,弱起節拍反而更強調強拍重音,使每一小節開頭音都充滿力量。筆者依據主題表達的情感內核將其命名為“悲”。

主部則是引子主題的重復與展開。按弦樂組、木管組、銅管組的順序將整個樂隊引入,并在連接部達到高潮。大提琴主題陳述結束后,中提琴、小提琴依次演奏主題,配以主題動機拆分重組后的支聲復調旋律。音區由低到高,情緒上有一種由低沉到積極的轉變,最后主題只保留基本框架在木管聲部變奏重復,使音樂在哀愁中添加一點明亮。

連接部主要為副部主題出現做準備,主要體現在調性和速度的變化上。連接部隨著圓號新主題的加入,三連音斷奏節奏型的持續,羽調式到宮調式的轉變,加強了音樂的動力和氣勢。在速度上,主部在總譜上的速度標記為58,副部為138,如此大的速度轉變容易使音樂脫節,所以連接部先將速度定為73,再逐漸提升到80、138的速度,如此在速度上得以平穩過渡到副部。

副部和結束部對應詩句的后兩句:丹心映山河,碧血染旗紅。這首作品主部副部的性格對比不同于傳統奏鳴曲式,作品主部抒情緩慢,副部慷慨激昂。受音樂內容表達影響,副部充滿壯志豪情。與主部寫法不同,弦樂組和木管組齊奏主題,同音反復和附點節奏充滿前進的動力,與“悲”主題形成鮮明對比,筆者將副部進行曲風格的主題命名為“志”主題。

副部特殊之處在于速度的變化。連接部通過連續提速達到138的速度,但副部在主題發展中開始逐步減速,從138到80到76到72。如果這樣一直減速再接主部主題屬于正常過渡,但是如此頻繁的速度變化后主部主題只出現了一句,在結束部又將速度恢復到138。筆者認為這里的速度變化不只是為了副部最后一句主部主題的出現,更多是通過速度來展現副部的兩種情緒,即對應詩詞的第三句“丹心映山河”。“丹心”是每個愛國人士的赤誠之心,充滿激情,所以在音樂表達上通過進行曲風格的主題展現。“山河”是祖國的大好河山,祖國的胸襟是寬大的,節奏上需要將音符時值“拉寬”來展現。詩詞中“個人”與“家國”的對比在音樂上通過速度變化來展現,詩詞和情感銜接則通過主題一致來表現,做到對比又統一。

結束部速度回到副部速度后又經歷兩次提速,從132到138到144,再將速度直接降到56甚至52,這種巨大的變化應該極具對比與戲劇性,甚至會使音樂產生割裂感,但樂曲本身的演奏中卻并沒有這種分裂感。

原因有三,其一是節拍的改變。144速度時是2/4拍,56速度則是4/4拍。作曲家也專門標記了二分音符等于四分音符。這會造成聽覺上的錯覺,56速度的4/4拍等同于112速度的2/4拍,如此速度實際上并沒有差太多;其二是前后寫作方法的改變。在138到144這段速度中,音樂充斥著不協和與對抗,混亂的音樂和織體模糊了節拍重音,弱化對速度變化的關注;其三是情感變化,這與前面討論的詩詞相關。前文分析過,詩詞最后兩句堅定且悲壯,而音樂則將“悲”和“壯”分開描述。結束部不斷提速的部分,通過高度不協和音程和刺耳的配器音色體現革命的壯烈。而速度驟降,旋律線拉長,體現對如此慘烈革命的悲痛之情。隨著“悲”主題的再現,由小提琴先演奏,再逐漸過渡到中提琴、大提琴。好像一番熱血后,依舊是無盡的悲意,也加深了最后一句“碧血染旗紅”的悲壯。

整首詩詞通篇沒有一個“悲”,但除了第三句(對應副部主題),每一句都有詞在展現“悲”(如“寒意”“哀思”“碧血”),這在音樂中則是通“悲”主題來呈現。“悲”主題的每一次重復都在不斷深化“悲”的核心主旨,如表1所示。

通過上述對“烈士碑前”的分析可以發現,詩詞與音樂表達多處對應。兩個主題的對比、速度的頻繁變化、不同樂器的使用等都與詩詞內容相對,就像是作者在用音樂解釋詩詞內容。詩詞不單是情感上的引導,也是創作內容的文字展現。

(二)忠魂舞

《忠魂舞》對應的詩句是:悲風平地起,狂飆從天落。英雄別故土,肝膽照山河。這四句詩在音樂中體現為前四部分,后四部分是變化重復。

引入部分由長笛獨奏,對應第一句“悲風平地起”,詩句核心是“悲”。在主題旋律上應該與“悲”主題同源。對比后發現引入主題是“悲”主題上五度方向旋律的簡化版。旋律線條拉寬,開始省略不協和的變宮音,之后在重復時又用變宮代替宮音,這種巧妙的變化將悲涼逐漸滲透。如果《烈士碑下》大提琴演奏的“悲”是情緒上的悲意。那么《忠魂舞》長笛演奏的“悲”就是環境中彌漫的悲涼,也對應詩句描述的“悲風”。

長笛悠長的慢板過后,第二階段包括兩段速度不同但風格相似的跑動型旋律,密集的節奏和越來越快的速度對應詩中第二句“狂飆”。這里的“狂飆”所對應的是困難或外敵,在音樂中通過調式變音展現異域風格。這段從調式上看是2羽五聲轉七聲燕樂變宮,但是“升G”變音的加入形成頻繁的小二度進行,再加上十六分音符下跳音、連音的變換,使音樂充滿異域風情。這段音樂像一個侵入者一開始帶有溫和的面具,隨著速度和調性的轉變,逐漸展露貪婪與瘋狂的一面。“從天落”也符合“入侵”的解釋,在速度上與“志”主題相似,但前面充滿異域風情的旋律卻是新的主題旋律。

隨著長音的出現、節拍的改變,第三階段在樂隊齊奏中演奏出一個具有“英雄”特征的主題。而這個主題也是“悲”主題的變形。弱化跳進音程強調三連音節奏,從最初作曲家個人內心的“悲”轉變為所有人的“悲”。“悲”主題中“悲”情感的發出者來自作者、來自詩詞的創作者、來自愛國英雄們,所以音樂用主題變形的方式展現不同人不同視角的“悲”。

第四階段微微提速,作為連接過渡。對應詩詞最后一句“肝膽照山河”。在第三階段基礎上速度加快,以圓號的主題旋律為主,在配器和旋律上與“志”主題相對應,缺乏完整性,結構上更多作為第三階段的延續和下一階段的銜接。

第五至八段是前四段的重復及發展。第五階段速度和配器上與引入都不相同,但他們的主題動機都來自“悲”主題。第六階段相較于第二段速度更快,是一種強調與加深。第七段旋律上的重復更加明顯,節拍上并沒有發生明顯改變,但速度其實依舊進行減弱,這是為了屬準備的銜接。

第八段對應第四段,第四段本身在結構上具有承上啟下的作用,第八段相當于屬準備,在全曲結構上是承上啟下的作用。屬準備的寫法與尋常屬持續的寫法不同。“悲”主題在屬調上完全再現,受調性影響,這是一個假再現。最后大提琴原調演奏引子主題,代表再現部的開始。大提琴的引子主題進行刪減,只保留第一句,后面直接銜接到第三部分。有兩點考量,其一是旋律在屬準備已經完全再現過,再出現略顯重復;其二是在標題上這應該是《忠魂舞》的結束句,更多是做銜接而不是完全按照呈示部的結構重復,如表2所示。

那么關于再現部的劃分就具有歧義了,按作曲家的標題是在356小節《遺愿化宏圖》部分開始。但是按奏鳴曲式結構,引子的再現可以歸為再現部。至于《忠魂舞》最后一句算不算引子再現,可以通過《遺愿化宏圖》部分的分析來判定。

從奏鳴曲式結構的角度來看,展開部是對呈示部中主部、副部主題的展開發展,在《忠魂舞》中,第一、第三階段是對主部的展開,第二、第四階段是對副部的展開。這種穿插進行的寫法也是為了將兩個主題進一步融合。

(三)遺愿化宏圖

《遺愿化宏圖》部分對應詩句:巍巍青山峰,崢崢松柏蔥。遺愿震人寰,壯志貫長虹。前兩句寫景,后兩句抒情。

再現部比較特殊,主部主題并沒有再現,而是用一個速度相仿、調性一致的新主題代替。這也解釋了為什么《忠魂舞》結尾處再現主部主題,是因為真正的再現部中主部主題被新主題替代了。這個主題和詩句并沒有足夠的適配性,但在音樂上,情緒無法從前面濃烈的“悲”內核中快速轉出,開頭由小提琴演奏的悠長且悲涼的音樂進行鋪墊,這一段弦樂重奏是一個情緒上的過渡,隨著速度逐漸加快,調性也越來越明亮。詩句開頭兩句互相對應,不論是“青山”還是“松柏”都映射“英雄們”。在詩句內容上偏向于“志”主題,但在音樂上是有一個過渡的。

連接部的主題旋律在主部提前出現,調性也提前轉到宮調式,這都說明音樂在弱化“悲”。連接部基本上完全再現,連著副部調性回歸,這一部分在結構上使《遺愿化宏圖》具有再現性,也符合奏鳴原則。

但副部不是完全再現,在原本“志”主題的基礎上,加入一段新旋律,同時速度再一次加速,雖然后面副部主題又重復了,但整體的氣勢和速度是不變的。

再現部副部擴大,由原本的單樂段擴大到單三部結構,進一步強調“志”主題的存在。對比再現部主部,可以明顯感受到作曲家在削弱“悲”主題而加強“志”主題,這與詩詞和整部作品的結構相關。

副部主題對應詩句第三句:第三句中的“遺愿”是展現“悲”主題的,所以在這里調性又回到原調羽調式。隨后的“震人寰”情感上帶有強烈的沖擊力,所以在音樂中,作曲家用銅管組演奏一個新旋律,保留進行曲風格,調性也是在這里又重新走向明亮。

最后一句“壯志貫長虹”是這首詩的志氣體現,也是全曲的明志部分,音樂在這里達到氣勢的高峰,對應奏鳴曲式再現部的結束部和尾聲。結束部的旋律走向和呈示部中結束部走向一致。但是呈示部中結束部旋律建立在減五度基礎上,是不協和的,而再現部結束部旋律則是解決到純五度。這種前后的對比仿佛在強調困難后的光明。音樂的走向持續向著“光明前進”。

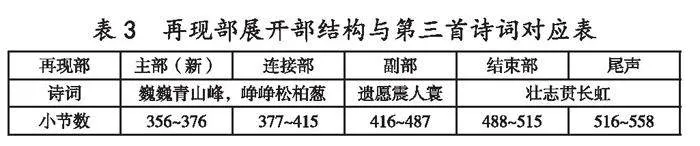

尾聲用的也是副部主題材料,且調性終止在原調的屬方向大調上,并沒有回到羽調式中。這種由羽調式開頭,宮調式結尾的調性設計類似西方小調開頭,大調結尾的設計,如貝多芬《第五交響曲》由c小調開頭,C大調結尾。但這部作品中兩個調并不同名,而是五度關系。較之有所出入,但調性上的轉變依然表達出作品由“悲”到“志”的轉變,如表3所示。

從交響樂開頭的引子開始,“悲”主題就是每一部分前后都必須強調的核心主題,也對應音樂主題基調“悲”。但是這個主題在整個再現部并沒有再現。對應調性最后也沒有回歸,可以看出作曲家想表達的情感是以“悲”為始,言“志”收尾。

從音樂整體來看,對比主題從呈示部的主部、副部就體現出來。主部代表“悲”的內核,副部代表“志”的內核。在呈示部中,“悲”遠勝于“志”,展開部代表“志”的部分增加,到了再現部“志”終于勝過“悲”,在音樂中占據主要地位,這也解釋了尾聲運用副部主題的原因。

綜上討論發現,《清明祭》中的再現部并不是傳統奏鳴曲式結構的再現部,它存在很多為了音樂表達做出的改變。如:主部主題改變、副部主題增加、結尾調性改變等。這些都是受標題音樂影響,是西方奏鳴曲式和中國文學結合的產物。

三、中國文學與西方奏鳴曲式結構的融合

文學和音樂相結合的范例古今皆有。中國古代所謂“詩歌”就是將詞唱出,之后的減字譜亦以文字記音高。文字朗誦時的高低韻律也是受音樂審美的影響。西方從圣詠開始就將詩和歌聯系在一起。但這都是受歌詞影響,純器樂演奏下與文學的大量結合,來自浪漫時期的李斯特,他創造的交響詩在思想高度上和文學達成一致,所以會在總譜前寫詩作為引導和提示。

關于中國文學和西方奏鳴曲式結構上的重合,彭志敏教授于2021年發表于《黃鐘》(武漢音樂學報)的《柳宗元〈零陵三亭記〉的曲式解讀—兼及奏鳴曲式的最低限度要求》中,以研究音樂作品結構形式的曲式學解讀于文學藝術作品,他以柳宗元的《零陵三亭記》為例,以奏鳴曲式結構來分析,并且真的在中國唐代散文中看到相隔十萬里外的奏鳴曲式結構。可以看出,中國文學與西方的曲式結構并非沒有共通之處,而陳培勛這部交響樂亦是如此。

《清明祭》作為一首典型的標題音樂,在總譜前加入三首詩作為引導。三首詩對應樂譜內三個標題,凸顯了文學對音樂結構的影響。從表達內容和音樂發展來看,這三首詩一直在引導音樂發展。

從上文的分析中可以看出,這部作品兩個核心思想在于“悲”與“志”。祭奠英雄離世而產生的“悲”,是為祖國效力而產生的“志”。二者經歷一個對抗融合的過程,最終化悲憤為動力。音樂中可以通過兩個主題的對比、速度的變化來感受,三首詩詞中亦可通過一些詞匯觀察到。如第一首詩中的“寒意”“哀思”“碧血”,第二首詩中的“悲風”“英雄”,第三首詩中的“遺愿”都是代表“人”的“悲痛”之情。這在三首詩中是一個遞減的過程,對應兩個主題在音樂中比重的變化。相反,第一首詩中的“山河”,第二首詩的“狂飆”“山河”,第三首詩的“青山”“松柏”“壯志”都是展現“國家”的“堅韌”之志。在三首詩中是遞增的過程,與“悲”相對應。

《天安門詩抄》中有兩個關鍵點,其一在于對逝去英雄的悼念,其二是對“邪惡勢力”的聲討,這也對應音樂中的“悲”和“志”。事件發生在清明前后,與作品標題《清明祭》相對應。由此可以發現,作曲音樂描繪的是整個事件,表達的是自己的態度。三首詩一方面以小見大,代表整個《天安門詩抄》,另一方面則為了與音樂相對應。詩句的順序對應音樂發展順序,這體現了文學與音樂的進一步結合。

在音樂結構上,可以看出作曲家從一開始就以奏鳴曲式為結構框架寫作。④但受文學影響,音樂結構在不斷調整,如展開部重復性的寫法。雖然為了符合展開部的要求,重復時運用變奏,但是音樂聽感上的反復依然存在。如再現部主部主題新主題的呈現、副部主題的擴大等都受文學詩詞內容的影響。但同樣的,音樂結構也不完全順從詩歌,如再現部開頭的慢板,其實并不符合詩詞內容,但為了主題風格的一致和對比性,依然做了一段慢板旋律。而針對詩詞的選擇,作曲家也是依據自身寫作內容來挑選,詩詞中“悲”和“志”的比重,隨著音樂中兩個對比主題的比重而變化,并不是巧合,而是作曲家精心設計的巧思。

通過整篇分析可以看出,作曲家以詩詞做內容、奏鳴曲式結構為形式,通過兩者在結構和情感表達上的融合,達到文學與音樂相結合的目的。

①蔣一民:《音樂美學》,北京:東方出版社,1997年,第67頁。

②選自《天安門詩抄》導論。

③這里的“浩氣山河壯”并非詩詞標題,而是第一首詩詞的第一句。

④在總譜前作曲家有專門標注這是一首單樂章奏鳴曲式交響詩。

參考文獻:

[1]童懷周編.天安門詩抄[M].北京:人民文學出版社,2009.

[2]陳培勛.第二交響樂《清明祭》[M].北京:人民音樂出版社,1982.

[3]希路.《清明祭》——陳培勛的第二交響樂賞析[J].人民音樂,1996(01):36-37.

[4]蔣一民.音樂美學[M].北京:東方出版社,1997.

[5]彭志敏.柳宗元《零陵三亭記》的曲式學解讀——兼及奏鳴曲式的最低限度要求[J].黃鐘(武漢音樂學院學報),2021(01):4-12+165.