探究保羅·欣德米特《長笛與鋼琴奏鳴曲》的傳統(tǒng)與現(xiàn)代

【摘 要】保羅·欣德米特的《長笛與鋼琴奏鳴曲》創(chuàng)作于1936年,是一部體現(xiàn)作曲家新古典主義風格的作品。這部作品以巴洛克時期對位法為基礎,采用古典主義時期的奏鳴曲式為框架,由三個樂章組成。本文主要對新古典主義的定義、欣德米特音樂風格特征、《長笛與鋼琴奏鳴曲》中傳統(tǒng)作曲技法與20世紀音樂語匯的結合進行深入分析。

【關鍵詞】保羅·欣德米特" 《長笛與鋼琴奏鳴曲》" 新古典主義" 樂曲分析

中圖分類號:J605" "文獻標識碼:A" "文章編號:1008-3359(2024)15-0099-06

20世紀初期,西歐音樂領域出現(xiàn)許多前所未有的新音樂思潮,如德彪西的印象主義和勛伯格的表現(xiàn)主義等。然而,當時這些音樂模糊不清的和聲元素與曲式結構遭到部分作曲家的反抗,在新音樂思潮的反抗中,催生了另一種叫做“新古典主義”①的音樂思潮。新古典主義的音樂風格出現(xiàn)于伊戈爾·斯特拉文斯基(1882—1971年)、謝爾蓋·普羅科菲耶夫(1891—1953年)和保羅·欣德米特(1895—1963年)等作曲家的作品中。與印象主義模糊的和聲相反,它既包含巴洛克音樂的清晰和聲,又包含古典音樂的嚴格曲式結構,同時也包含20世紀作曲家們獨特的音樂材料。在這些作曲家中,保羅·欣德米特活躍于20世紀的德國,代表著20世紀20~50年代出現(xiàn)的新古典主義范式,他的作品《長笛與鋼琴奏鳴曲》創(chuàng)作于1936年,包含巴洛克和古典主義時期的特征,以及欣德米特的獨特作曲技法。

一、新古典主義

(一)新古典主義的定義

米勒在1986年指出,音樂與其他藝術一樣,并不是孤立存在,而是在時間和空間上屬于整個文化的一部分,因此在社會、經濟、政治、文化和哲學發(fā)展背景的同時進行音樂研究是必然的。因為音樂與時代的政治、社會、文化密切相關,并在此基礎上發(fā)展。縱觀西方音樂史,每個時代都發(fā)生了許多變化,受到政治、社會和文化的影響,并且主要體現(xiàn)為宗教、瘟疫、革命、戰(zhàn)爭等。另外,20世紀的兩次世界大戰(zhàn)給人類生活帶來了巨大的變化,這也給藝術領域帶來很多創(chuàng)作思想上的影響。比如戰(zhàn)爭使藝術家們表現(xiàn)出與以前不同的藝術傾向,主張新的思想。如德彪西的印象派音樂、勛伯格的序列主義音樂等多種思潮的出現(xiàn)和發(fā)展。新古典主義與20世紀的政治、社會和文化問題錯綜復雜地交織在一起。在這一時期出現(xiàn)的各種新思潮中,新古典主義是一種音樂思潮,出現(xiàn)于第一次世界大戰(zhàn)和第二次世界大戰(zhàn)之間,大約持續(xù)到1950年,是伴隨著對后期浪漫主義中夸張情感表達和脫離傳統(tǒng)的反抗而產生的一種音樂思潮。新古典主義取代了浪漫主義時代夸張的情感表達,而且恢復了古典主義時期的平衡曲式結構和清晰可辨的主題發(fā)展,在遵循巴洛克傳統(tǒng)風格的基礎上,添加各自的現(xiàn)代語匯,因此,在新古典主義作品中可以看到不同時代的音樂元素。新古典主義不是簡單地模仿莫扎特、貝多芬、海頓等古典主義音樂結構,也不是對巴赫多聲部音樂技法的直接套用,而是一種融合浪漫主義時代以前的傳統(tǒng)作曲手法和現(xiàn)代獨特的作曲傾向,反對當時流行的表現(xiàn)主義、十二音技法的序列主義、后浪漫主義,以“回歸巴赫”為口號,借用前時代的音樂風格進行再創(chuàng)造。

(二)新古典主義代表作曲家

1920年,伊戈爾·費奧多羅維奇·斯特拉文斯基開始的新古典主義影響了法國以及德國、美國、英國、意大利和俄羅斯的許多作曲家。斯特拉文斯基在法國開啟了新古典主義的大門,他在1918年創(chuàng)作的《士兵的故事》中模仿約翰·塞巴斯蒂安·巴赫(1685—1750年)的合唱曲“Choral”,奠定了新古典主義的基礎,并在1920年以芭蕾舞劇《普契涅拉》正式開啟新古典主義時代。《普契涅拉》作為模仿喬瓦尼·巴蒂斯塔·佩爾戈萊西(1710—1736年)的作品,斯特拉文斯基使用古典主義音樂材料和現(xiàn)代技法對作品進行再創(chuàng)作。如以管樂器為中心的小樂隊編排、佩爾戈萊西和弦中插入的不協(xié)和元素等。在此期間,斯特拉文斯基還追求泛自然音體系,這是一種音樂創(chuàng)作技巧,它涉及使用所有十二個半音階音調自由創(chuàng)作,而不遵循傳統(tǒng)的音調等級或功能性和聲。這種新技法的嘗試體現(xiàn)在斯特拉文斯基的《鋼琴與管樂器協(xié)奏曲》(1924年)中,為了減少黑鍵的使用,這首曲子減少了升降號的使用。

斯特拉文斯基追求客觀性而不是主觀性,更喜歡絕對音樂而不是標題音樂。在《詩篇交響曲》(1930年)中,拉丁文的圣經詩篇被用作歌詞,并重現(xiàn)了俄羅斯基于八音階的和聲、調式旋律,將對位法作為作曲原理,也是受到J.S.巴赫的影響。斯特拉文斯基在他作品中克制使用代表性的旋律弦樂,主要使用管樂,《阿波羅與繆斯》(1927—1928年)是一部沒有具體情節(jié)的芭蕾舞曲,僅用弦樂編排,這部作品被評價為以純粹音樂之美為原則,追求絕對音樂,充分反映了新古典主義精神。

俄羅斯作曲家謝爾蓋·普羅科菲耶夫(1891—1953年)與斯特拉文斯基同時在巴黎創(chuàng)作新古典主義音樂。他對約瑟夫·海頓(1732—1809年)和沃爾夫岡·阿馬德烏斯·莫扎特(1756—1791年)等古典作曲家的交響曲表現(xiàn)出濃厚的興趣,并在離開俄羅斯之前創(chuàng)作了古典交響曲《Symphony No.1 in D Major Op. 25 Classical》。這部作品的靈感來自古典作曲家內斂的風格和清晰的管弦樂配器,呈現(xiàn)出明朗的管弦樂色彩。創(chuàng)作《古典交響曲》后,他開始自由使用不協(xié)和和聲和半音階,通過古典技法發(fā)展主題和擴展調性進行創(chuàng)作,主要以對位法作曲。

另外,引領法國新古典主義的作曲家是法國六人組。受到讓·科克托(1889—1963年)的影響,20世紀20年代,與強調個性創(chuàng)作的現(xiàn)代音樂不同,他們嘗試創(chuàng)作能讓聽眾更容易接受的作品。法國六人組使用調性和簡單和聲,在過去的作品中加入不協(xié)和和聲的戲仿技巧。

德國主導新古典主義的作曲家是欣德米特。他在巴洛克時期的對位法多聲部音樂風格中加入現(xiàn)代和聲進行創(chuàng)作,由于受到巴赫影響,在作品中大量使用巴洛克的賦格。欣德米特被廣泛稱為新古典主義作曲家,但也被稱為新巴洛克作曲家,因為他更喜歡對位法和巴洛克音樂風格。與斯特拉文斯基不同,欣德米特作為新古典主義作曲家,他在作品中一貫追求“理性、邏輯、曲式、結構”。

除了以上作曲家之外,阿諾德·勛伯格(1874—1951年)、貝拉·巴托克(1881—1945年)、阿爾弗雷多·卡塞拉(1883—1947年)、沃爾特·哈默·辟斯頓(1894—1976年)、羅伊·哈里斯(1898—1979年)、本杰明·布里頓(1913—1976年)的作品中也出現(xiàn)了新古典主義傾向。

二、保羅·欣德米特音樂風格特點

欣德米特各個時期音樂風格在新古典主義的大框架內不斷變化,由于各種音樂元素復雜地混合在一起,因此很難明確區(qū)分風格上的變化。但大致可以分為四個時期。第一個時期是早期,從開始學習作曲到1919年。第二個時期是1920—1923年,拒絕浪漫主義,使用新的作曲技法,追求反浪漫的新音樂。第三個時期是1923—1934年,追求曲式結構的新古典主義時期。第四個時期是從1935—1963年作曲職業(yè)生涯結束,這是他追求結構復調的時期。1937年出版的《作曲技法》中匯集了欣德米特的作曲理論,重申回歸傳統(tǒng)調性風格,強調中心音理念作曲的意義。

(一)早期風格時期(開始學習作曲—1919年)

欣德米特的早期風格時期是從他開始學習作曲到1919年,期間受到許多作曲家的影響,并努力建立自己的風格。首先,古斯塔夫·馬勒(1860—1911年)的交響曲和理查·施特勞斯(1864—1949年)的交響詩,以及勛伯格早期大型管弦樂作品的影響。欣德米特受到馬勒的旋律作曲風格和施特勞斯的混合音響和復雜曲式影響,并在他的作品中進行嘗試。其次,德彪西(1862—1918年)的影響。1916年參軍后,欣德米特開始演奏德彪西的作品。德彪西音樂中出現(xiàn)的“無目的的旋律創(chuàng)作、精細細分旋律的無盡連續(xù)性、全音階的使用和精細節(jié)奏的使用”,體現(xiàn)在欣德米特的《第一小提琴奏鳴曲》(1918年)中。另外,欣德米特受到巴洛克音樂和古典主義的影響,尤其是巴赫的對位音樂風格。他非常喜歡巴赫的作品,演奏了巴赫的所有小提琴奏鳴曲,巴赫的音樂在20世紀20年代之后依然繼續(xù)影響著欣德米特的音樂創(chuàng)作。

(二)反浪漫主義的新音樂時期(1920—1923年)

這一時期是欣德米特作為代表德國前衛(wèi)音樂的領軍人物,試圖以實驗和激進的方式排除后浪漫主義時期的過度抒情性。他更喜歡將對位法作為旋律創(chuàng)作的中心,而不是浪漫主義時代的和聲主導,并將動態(tài)的節(jié)奏構成視為比旋律更重要的因素。在1922年,創(chuàng)作的具有強烈無調性傾向的藝術歌曲《死亡之死》(Op.23 No.1)、《年輕的少女》(Op.23 No.2),在芭蕾舞曲《惡魔》中,他排除樂曲中的抒情和浪漫。《鋼琴組曲》(Op.26)是將巴羅洛時期的組曲創(chuàng)作為20世紀風格的作品。將當時風靡歐洲的爵士樂的舞曲融入組曲中,呈現(xiàn)出爵士風格特點。以第一樂章進行曲為例,出現(xiàn)了大量的不協(xié)和和聲,這是通過在調性和弦上加入和弦外音而產生的。將旋律樂器的鋼琴作為打擊樂使用,使傳統(tǒng)的組曲形式轉變?yōu)楝F(xiàn)代風格。

(三)新古典主義時期(1923—1934年)

新古典主義時期是欣德米特從激進的反浪漫主義轉向現(xiàn)代的巴洛克、古典主義風格時期。欣德米特一直對巴赫的作品很感興趣,在1923年創(chuàng)作的《弦樂四重奏》(Op.32)中使用巴洛克題材風格(例如賦格和帕薩卡利亞)。欣德米特在借用傳統(tǒng)曲式的同時,在其中添加新的現(xiàn)代語匯來創(chuàng)作音樂。欣德米特這一時期創(chuàng)作脫離了和聲中心,以線性進行的對位法創(chuàng)作《大提琴協(xié)奏曲作品》(Op.36 No.2)、《管弦樂協(xié)奏曲》(Op.38),以及歌劇《卡地亞克》(Op.39),這部歌劇的劇本來源于霍夫曼的中篇小說《斯居戴里小姐》,于1926年在德累斯頓首演。這部歌劇采用對位線條的風格,形式上具有巴洛克式的特點,并且在音樂上融合賦格、對位、大協(xié)奏曲、帕薩卡利亞等多種復調寫作手法。另外,在此期間,欣德米特發(fā)現(xiàn)聽眾越來越遠離現(xiàn)代的新音樂,為此他創(chuàng)作了一些聽眾可以輕松理解的歌曲,例如:《為弦樂、長笛、雙簧管而作游樂音樂》(Op.43)等。

(四)結構性多聲部音樂時期(1935—1963年)

欣德米特從1920年開始用線性對位法作曲,1935年后,他將容納和聲、調性的結構對位法進行系統(tǒng)化,并于1937年出版《作曲技法》。他理論的一個重要觀點是強調自然泛音結構,這種音樂自然現(xiàn)象自古以來就存在。這本作曲理論教材在泛音結構的基礎上,確立了結構性對位法。

欣德米特在他的理論基礎上采用十二音技法作曲,與勛伯格創(chuàng)作的無調性十二音音樂不同,他強調了調性的概念。因此,欣德米特這一時期創(chuàng)作的作品是以中心音為基礎的自由調性進行,低音聲部主要表現(xiàn)為二度的順序進行,旋律則以二度和三度為主要音程結構。雖然出現(xiàn)了很多不協(xié)和音,但在音樂段落的開頭和結尾經常使用協(xié)和的大三和弦來鞏固調性。欣德米特這一時期的代表作品包括歌劇《畫家馬蒂斯》《小提琴奏鳴曲》(1935年)、《鋼琴奏鳴曲Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ》(1936年)、《管風琴奏鳴曲Ⅰ、Ⅱ》(1937年)、《長笛與鋼琴奏鳴曲》(1936年)、《雙簧管奏鳴曲》(1938年)、《豎琴奏鳴曲》(1938年)、《C小提琴奏鳴曲》(1939年)、《中提琴奏鳴曲》(1939年)、《單簧管奏鳴曲》(1939年)、《圓號奏鳴曲》(1939年)、《小號奏鳴曲》(1939年)。

即使在1950年欣德米特創(chuàng)作生涯的末期,也沒有追隨當時主導西方音樂的序列音樂、電子音樂,而是以結合性多聲部作為基礎創(chuàng)作了大型歌劇《世界的和諧》(1951年),聲樂作品《五聲部牧歌》(1958年),為了女高音而創(chuàng)作的十三首《經文歌》(1940—1960年)等。

三、《長笛與鋼琴奏鳴曲》的傳統(tǒng)作曲技法與20世紀音樂語匯

欣德米特的《長笛與鋼琴奏鳴曲》創(chuàng)作于1936年。這首曲子是他創(chuàng)作的第一首管樂器奏鳴曲。這首樂曲于1937年由肖特出版社出版,并于1937年4月10日由長笛演奏家喬治·巴雷爾(1876—1944年)和鋼琴家瑪麗亞·桑羅姆(1902—1984年)在華盛頓首演。

欣德米特的《長笛與鋼琴奏鳴曲》由三個樂章組成。第一樂章采用奏鳴曲樂章形式,由呈示部、發(fā)展部和再現(xiàn)部組成,第二樂章采用A-B-連接部-A'-B'的二部曲式。第三樂章在A-B-A'-C-A'的回旋曲曲式基礎上插入A-A'-B-A''-B'-A''的進行曲。在傳統(tǒng)的樂章框架下,由于進行曲部分的加入,打破了三個樂章“快-慢-快”結構的平衡。然而,從各樂章的結構上看,無論是傳統(tǒng)奏鳴曲式的呈示-發(fā)展-再現(xiàn),還是二部曲式的A-B結構、回旋曲式圍繞A部分進行的結構,都體現(xiàn)了古典主義時期所倡導的結構對稱美。因此,整部作品在宏觀的構成上具有新古典主義的曲式結構創(chuàng)新與突破,而相對微觀的各樂章結構上則具有傳統(tǒng)古典主義的結構美感。這首曲子雖然完成于欣德米特結構性多聲部時期,但卻是一首融合新古典主義特征和結構復調特征的作品,如表1所示。

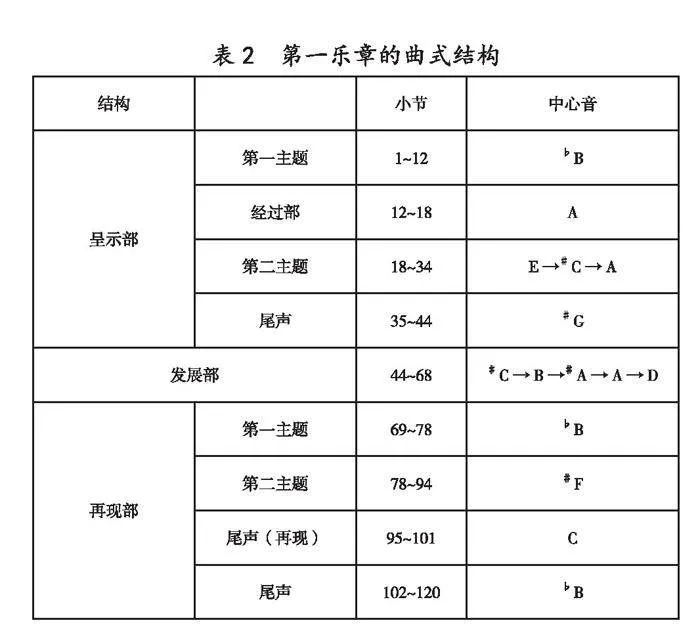

欣德米特的《長笛奏鳴曲》第一樂章以傳統(tǒng)奏鳴曲樂章的形式構成,由呈示部、發(fā)展部、再現(xiàn)部組成。呈示部由第一主題、經過部、第二主題和尾聲組成。發(fā)展部與呈示部和再現(xiàn)部相比篇幅較短。再現(xiàn)部由第一主題的再現(xiàn)、第二主題的再現(xiàn)、呈示部尾聲的再現(xiàn)和尾聲組成。這首曲子用中心音代替?zhèn)鹘y(tǒng)的調性構成,以中心音的移動代替?zhèn)鹘y(tǒng)調性音樂的轉調。然而,第一樂章的開頭和結尾使用相同的中心音,體現(xiàn)了欣德米特對調性鞏固的重視,在現(xiàn)代的中心音與傳統(tǒng)調性之間實現(xiàn)音樂發(fā)展的平衡。為了區(qū)別于前時代的調性構成,欣德米特在中心音移動的安排上有別于傳統(tǒng)調式的主調-下屬調/屬調-主調(純四度、純五度)轉調進行,使用非傳統(tǒng)的小二度(降B-A)、大六度(E-升C)的中心音移動安排。欣德米特在傳統(tǒng)的曲式結構與同頭同尾的中心音安排下,利用非傳統(tǒng)的中心音移動突破傳統(tǒng)調性規(guī)則的束縛,實現(xiàn)傳統(tǒng)與現(xiàn)代的結合。中心音的概念根植于自然泛音列,與同樣產生泛音音列的和聲學相比,新古典主義時期的中心音具有傳統(tǒng)和聲學的影子,但又具有與之不同的獨立體系,如表2所示。

第二樂章由慢板的二部曲式組成(A-B-連接部-A'-B')。鋼琴聲部的附點節(jié)奏貫穿全曲,與第一樂章一樣,每個部分都有中心音,且調性自由,除了每個部分的開頭和結尾有明確的和聲結構外,整個樂章和聲進行也相對自由。第二樂章的一個特征是四度音程的平行進行,這在傳統(tǒng)和聲學或對位法中是嚴格禁止的。長笛旋律中經常使用跳躍音,而鋼琴聲部,尤其是低音聲部,則主要由二度音程的順序進行組成,同時包含四度的跳躍音。同音型反復與踏板音的使用,將一個旋律創(chuàng)造出了兩個聲部的效果,如表3所示。

第三樂章是一個小型回旋曲加進行曲,實際上第三樂章和第四樂章是相連的。小回旋曲形式具有A-B-A'-C-A''的結構,其特點是在旋律構成中頻繁使用構成主題旋律音型的轉位或逆行。旋律以重復、變形、重復和同型進行展開。第三樂章依然是由中古調式②與中心音的自由調性構成,在和聲方面,和其他樂章一樣,大三和弦出現(xiàn)于段落的開頭和結尾,除此之外,和聲自由進行。為了明確中心音,經常出現(xiàn)踏板音與同音型反復的使用。第三樂章整體節(jié)奏輕快,像舞曲一樣,尤其是在最后一部分A'',三對二節(jié)奏型的出現(xiàn)進一步烘托了氣氛。

進行曲也以A-A'-B-A''-B'-A'''的回旋曲形式出現(xiàn)。進行曲風的2/2拍,所有聲部以相似的節(jié)奏進行,具有強烈的主調音樂風格。在調性、和聲或旋律構成上與其他樂章相似,但出現(xiàn)了進行曲獨有的特點,沒有使用踏板音,而在A和A'',以及A'''的結尾出現(xiàn)了大三和弦的連續(xù)進行,創(chuàng)造了一種新的和聲色彩感。另外,B'中使用的復節(jié)奏,A'''中出現(xiàn)的雙調式也是該樂章獨有的特點,如表4所示。

四、結語

20世紀的社會、政治、文化都出現(xiàn)了巨大的變化,對音樂樣式、藝術思潮都產生著巨大的影響。受此影響產生的新古典主義是在20世紀初與浪漫主義對立而出現(xiàn)的多種音樂風格之一,它拒絕浪漫主義、主觀、形而上學的音樂美學觀,是一種脫離傳統(tǒng)的創(chuàng)新音樂思潮。因此,音樂家們開始追求新事物。欣德米特的《長笛與鋼琴奏鳴曲》在曲式結構上采用古典主義奏鳴曲式,在技法風格上采用巴洛克音樂的作曲原則。但同時,這是一部融合當時現(xiàn)代音樂語言的作品,采用以中心音為主的自由調性作曲和以不協(xié)和和聲為中心的自由和聲進行、雙調式、復節(jié)奏等,具有欣德米特獨特的新古典主義特征,尤其是結構性多聲部時期的風格特征。

①新古典主義也被稱為新巴洛克主義、新客觀主義。

②中古調式作為中世紀教會音樂中發(fā)展起來的一種調式體系,最早運用于中世紀的格里高利圣詠。中古調式根據音階的構成分為正格和變格,共創(chuàng)建了8種模式。中古調式在古典時代和浪漫主義時代也有使用,但是與20世紀中古調式的使用有些不同。隨著浪漫主義后期的發(fā)展,人們傾向于擺脫大小調體系的作曲,開始對新的音階越來越感興趣,逐漸采用中古調式代替大小調體系進行作曲。

參考文獻:

[1]秦西炫.興德米特和聲理論——從實用的角度學習[J].交響.西安音樂學院學報,2005(02):29-33.

[2]于蘇賢.論興德米特《調性游戲》中的調性[J].中央音樂學院學報,1989(02):3-13.

[3]嚴文鳳.論興德米特和聲理論中的和聲功能體系[J].科技信息,2010(11):635-636.

[4]石萌.在興德米特音樂理論的基礎上論“和聲力”與“旋律力”及其實際運用[D].西安:西安音樂學院,2011年.

[5]賈大勇.興德米特的《大管與鋼琴奏鳴曲》演奏分析[J].樂府新聲(沈陽音樂學院學報),2006(02):83-88.

[6]劉忠民.西方文明及創(chuàng)新意識——以巴赫《平均律鋼琴曲集》與興德米特《調性游戲》為例[J].中國音樂學,2007(03):124-126+69.

[7]童穎.談興德米特的和聲理論之終止式理論[J].大眾文藝(理論),2009(03):30-31.