大國工匠:匠心匠造筑產業基石

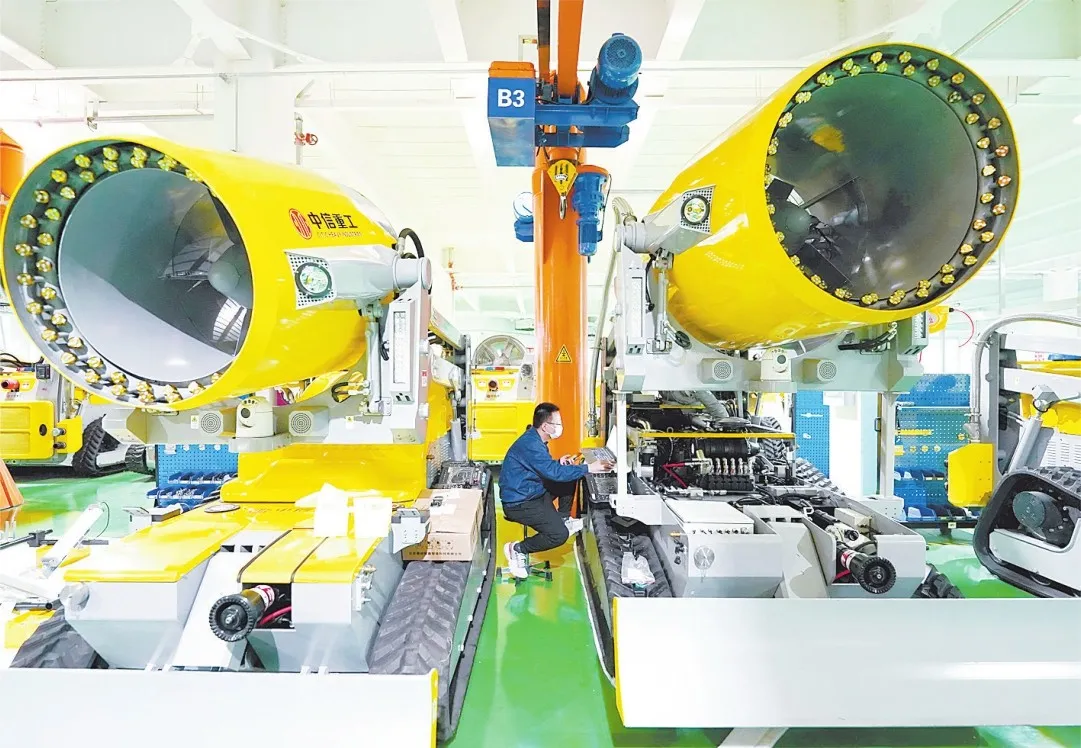

當前,伴隨著科技進步帶來的全球產業鏈深度調整,工業發展已不再是簡單的規模擴張或技術模仿,而是轉向了創新驅動、高質量發展的新階段。在這一轉型過程中,人才作為發展新質生產力的第一資源,成為現代工業生產的關鍵要素。

大國工匠,不僅是高技能人才,也是高素質產業工人隊伍中的榜樣和標桿,他們不僅擁有職業精神、職業能力和職業品格,而且在執著專注中勇擔時代使命,通過守匠心、精匠技,在新型工業化中發揮著巨大作用。

精益求精,讓傳統工藝煥發新生

技藝傳承,守護工業文化的根與魂,是大國工匠的首要使命。他們通過師徒相授、口傳心授,將世代積累的技藝精髓傳遞給下一代,確保這些寶貴的文化遺產得以延續。這種傳承不僅是對技藝本身的保護,更是對工業文明、民族精神的傳承與弘揚。

大國工匠的另一顯著特征是精益求精。他們對待工作一絲不茍,追求極致完美。在工業生產中,這種精神體現在對產品質量的嚴格把控上。無論是精密的機械零件,還是復雜的工藝流程,都能以超乎常人的耐心和專注,確保每一個細節達到最優狀態。這種對品質的不懈追求,是提升工業產品競爭力、打造國際品牌的關鍵所在。

并且,他們善于在傳統技藝基礎上吸收現代科技成果,進行跨界融合與創新。這種創新不僅讓傳統工藝煥發新生,也為工業發展注入新的活力。例如,在智能制造領域,許多大國工匠通過引入機器人、人工智能等先進技術,實現了生產過程的自動化、智能化,提高了生產效率和產品質量。

大國工匠是工業發展的基石,對工業強國建設的作用不可估量。他們以卓越的貢獻,為我國工業的發展注入了強大的動力。在新型工業化、信息化、智能化等領域,用實際行動詮釋著“匠心”二字的深刻內涵。

董禮濤,哈電集團數控銑特級技師、高技能專家,參加工作30多年來,懷揣“建設制造強國”的夢想,扎根生產一線,從一名普通學徒工一路成長,先后榮獲中華技能大獎和全國技術能手、全國勞動模范等稱號。2024年3月,由中華全國總工會和中央廣播電視總臺聯合評選為2023年“大國工匠年度人物”。

細微之處,毫厘之間。從17歲進廠,跟著師傅們學習手工銑削誤差在0.2毫米范圍內的零件,到如今操控精度達0.001毫米級的數控機床,董禮濤一直為大型煤電、核電、燃機、太陽能發電等多種用途的汽輪機提供著部件支撐。

許多重點工程項目,裝備著他親手參與制造的高性能動力裝置;秦山核電站65萬千瓦核電汽輪機、眾多百萬千瓦超超臨界汽輪機上,有他親手打磨的葉輪;他參與加工制造的國產首臺30兆瓦級燃壓機組摘取了裝備制造業皇冠上的明珠。

如今,董禮濤仍時刻保持著探索鉆研的勁頭。“現在都是數控機床,怎么才能最大限度發揮設備的性能?”董禮濤認為,就是要不斷地學習業務,不斷地鉆研技能,將中國制造變成中國創造,這才是新時代產業工人最重要的素質。

言傳身教,培育更多能工巧匠

鉑族貴金屬,被稱為“工業維生素”,是航空航天、精密電子等國家戰略高科技產業的關鍵基礎材料,很多大國重器都少不了它們。然而,我國鉑族貴金屬儲量少,資源有限,必須做好回收、提煉。但提純精煉次數多了,會造成貴金屬的流失;精煉次數少了,貴金屬就達不到 99.99%的純度。

金川集團擁有世界第三大硫化鎳銅礦床,是中國最大、世界領先的鎳鈷生產基地和鉑族貴金屬提煉中心,提取鎳金屬之后的礦石廢渣中有20多種金屬元素,6種鉑族貴金屬就藏在里面。

如何才能從黑乎乎的鎳礦廢渣里提取更多的貴金屬呢?為了探尋答案,潘從明在這個領域,一干就是近30年。

作為金川集團銅業有限公司貴金屬冶煉分廠提純工序長,潘從明歷經數萬次反復試驗,掌握了根據溶液顏色判斷提純程度和工藝問題的本領。他改進原有工藝,形成全新工藝流程及技術標準,主創的“鎳陽極泥中鉑鈀銠銥綠色高效提取技術”填補了國內外貴金屬資源綜合利用技術的多項空白,獲得2019年度國家科技進步獎二等獎。他先后承擔國家、省(部)級重點科研項目9項,完成創新項目228項,擁有國家授權專利43件,培養技能人才200余人,累計創造經濟效益超過12億元、盤活資源近100億元。

2024年3月,潘從明當選中華全國總工會、中央廣播電視總臺聯合評出的2023年度“大國工匠年度人物”。潘從明還曾獲得過全國勞動模范、全國五一勞動獎章、中華技能大獎、全國技術能手、全國最美職工等多項榮譽。

潘從明不僅自己在進步,更是積極為企業培養青年骨干人才。作為國家級技能大師工作室的領銜人,他主動承擔技藝傳承工作,毫無保留地把自己多年積累的操作經驗傳授給他人,并結合自身實踐,編寫了30余萬字的資料,被作為貴金屬精煉工的培訓教材。

在潘從明悉心指導下,很多從事提純工作的年輕人把磨礪轉變為動力,迅速成長。潘從明的目標是在退休之前,培養更多的徒弟,讓團隊掌握更多的技術,把國家有限的資源利用好,為工業強國貢獻更多“工業維生素”。

在時代的洪流中,大國工匠以匠心筑夢,以技能報國,他們是國家繁榮昌盛的堅實基礎,是民族工業崛起的璀璨星辰。他們用一雙雙巧手,雕琢著時代的精品,傳承著千年的技藝,更在創新之路上勇攀高峰,不斷突破自我,引領著中國制造向中國創造的華麗蛻變。