南京棲霞基地綜合能源低碳示范區光伏系統發電量分析

[摘 要]針對已建成的綜合能源低碳示范區光伏系統運行1 a 多的發電量數據,進行了理論和實測的研究分析,理論分析包括組件衰減、逆變器適配損失、陰影遮擋、直流線損以及污穢損失等,實測分析包括組件紅外及EL 測試、組串I-V 曲線、逆變器效率、直流線損和電能質量測試,并提出設計、安裝及運維的指導建議。

[關鍵詞]系統效率;發電量;陰影遮擋;直流線損

[中圖分類號]TM615 ;TM315 [文獻標志碼]A [文章編號]2095–6487(2024)09–0114–03

1 理論研究

1.1 項目概述

南京電力設計院建設綜合應用風、光、儲等分布式綜合能源發電系統,示范區項目主要包括12.8 kWp光伏發電系統、1 kW 風力發電系統、5 kW/15 kW · h直流儲能及5 kW/15 kW · h 交流儲能系統等。

1.2 光伏系統

光伏系統建在設計院4 樓南側屋面,組件按照10°固定水平傾角朝南方向排布,采用500 Wp 的單晶硅組件28 塊,兩路組串接入的15 kW 逆變器1 臺。28 塊光伏組件的實際總裝機容量為14 kWp,每14 塊組件接成1個組串,并聯接入1臺帶切換功能的匯流箱,分別接入微網系統交流柜和直流柜:①屋面光伏組件所發電量一路經光伏切換箱,通過2 個直流輸入端接入1臺雙路MPPT 逆變器,接入交流柜AC400 V 母線;②另一路經光伏切換箱送至光伏直流變換器接入直流柜DC220 V 母線。該系統原理圖如圖1 所示。

1.3 陰影及污染情況

本項目光伏系統近處遮擋情況為:4樓露臺東西兩側柵欄,東側、南側居民樓,西北側設計院主樓,西南方向寶龍天地大樓、兩座在建大樓及大樓塔吊。

光伏面板的輸出性能受沉積在表面灰塵的影響,面板表面的灰塵具有反射、散射和吸收太陽輻射的作用,可降低太陽的透過率,使面板接收到的太陽輻射減少,輸出功率也隨之減小,電池的效率降低。

觀察到光伏面板沒有得到及時的清潔養護,面板除有積塵外還有鳥屎污染,對整個系統的發電量造成影響。利用光伏設計軟件PVsyst 進行系統損失參數設定,默認年度污穢損失系數為3%。

1.4 光伏發電量仿真分析

PVsyst 軟件是一套著名的光伏系統仿真模擬軟件,分析影響發電量的各種因素,并最終計算得出光伏發電系統的發電量。

對項目進行建模仿真分析。由于項目附近存在陰影遮擋,應將光伏系統中的光伏方陣及其周邊地區物體作為一整個3D 場景進行構建。

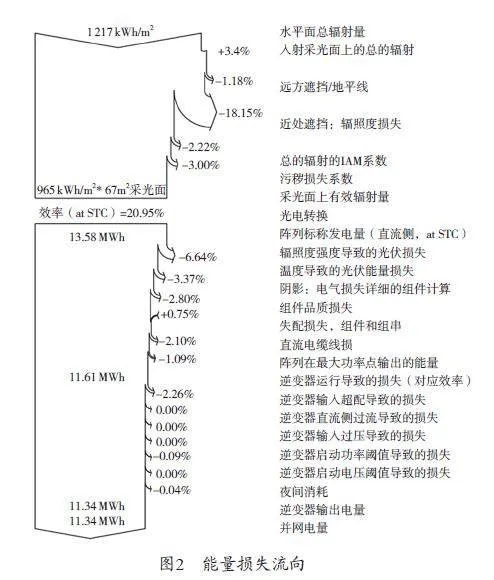

經過PVsyst 軟件仿真,計算出該光伏系統年均發電量為11 337 kW · h,系統效率為64.39%。

利用PVsyst 軟件對本項目光伏系統進行仿真分析,發電量具體損失流向如圖2 所示。

根據組件廠家的數據,光伏組件首年衰減為2%,從第2 年開始逐漸衰減為0.45%。即首年光伏組件衰減修正系數為98%,之后逐年遞減0.45%。首年光伏系統發電量為:11 340 kW · h×98%=11 113.2 kW · h。

而綜合能源低碳示范平臺對光伏系統進行實時監測, 獲取到2022 年光伏系統實際發電量為5 959.17 kW · h。光伏系統實際發電量只達到理論發電量的52.6%,為進一步確定具體原因,必須對光伏系統進行實際檢測,逐一分析影響發電量的相關因素,定位問題根源并提出針對性建議。

2 實測數據分析

2.1 分項測試結果

2.1.1 組件I-V曲線

現場隨機抽取14 塊單晶光伏組件進行組件I-V 曲線測試,測試結果修正到標準測試條件下的最大功率,相對于銘牌標稱功率的衰減率平均值為9.62%。

2.1.2 灰塵影響測試

現場隨機抽取1 塊單晶光伏組件進行組件I-V 曲線測試,清洗后再進行光伏組件I-V 曲線測試,取序列號為77551521179213901168 的光伏組件為例,兩次測試結果修正到STC 條件下的最大功率進行對比,清洗前組件功率為453.20 W,清洗后為468.49 W,清洗后比清洗前最大功率增加3.06%。

2.1.3 組串I-V曲線

對全站兩串光伏組串進行光伏組串I-V曲線測試,測試結果修正到STC 條件下的最大功率相對于銘牌標稱功率的衰減率平均值為9.13%。現場隨機抽取14塊光伏組件測得的的組件衰減率平均值為9.62%,差距不大,可知光伏組串實際失配損失情況并非系統主要問題。

2.1.4 光伏組件紅外(IR)掃描

對現場全站28 塊組件進行光伏組件紅外(IR)掃描,結果如下:①無明顯溫度異常組件27 塊(最大溫差0~5℃),占抽樣總數的96.4% ;②存在嚴重溫度異常組件1 塊(最大溫差> 10℃),占抽樣總數的3.6%。結合光伏組件的具體位置,觀察組件熱斑極大可能由系統西北側設計院主樓高層玻璃的反光導致。

2.1.5 逆變器轉換效率測試

對現場全站1個逆變器進行逆變器轉換效率測試,測試結果如下:①逆變器轉換效率最小值為94.3% ;②逆變器轉換效率最大值為97.3%。逆變器效率為交流輸出功率PAC 和直流輸入功率PDC 的百分比值,是體現逆變器設備性能的參數。

2.1.6 光伏組件的電致發光(EL)

現場隨機抽取7 塊組件進行光伏組件的電致發光(EL) 測試, 結果如下:① 無明顯缺陷組件4 塊, 占抽樣總數的57.13% ;② 存在輕微缺陷組件2 塊, 占抽樣總數的28.58%, 序列號分別為77551521179213900819、77551521179213901175 ;③存在嚴重缺陷組件1 塊,占抽樣總數的14.29%,序列號為77551521179213901174。

2.1.7 光伏系統效率測試

在原有模式,即2 組光伏組串正常接入、2 路直流側輸入端正常接入逆變器的測試條件下,測得2023年10 月23—24 日的光伏系統效率為61.30%,測試結果不滿足標準要求。

2.1.8 直流線損測試

現場同時測試光伏組串輸出端到逆變器直流輸入端的電壓壓降及工作電流,直流線損為1.701%,測試結果滿足標準要求。

2.1.9 電能質量測試

現場全站1 個逆變器進行交流輸出端電能質量測試,測試結果滿足標準要求。

2.2 系統“卡脖子”環節

2.2.1 逆變器“卡脖子”環節

分析光伏系統效率測試數據,可看出光伏組件所發電量經光伏切換箱后分為2 路送至并網逆變器的過程存在嚴重問題,系統電氣效率損耗達27.3%。

造成在逆變器出口側監測到的光伏系統發電量數據低于理論發電量的主要原因在于,從光伏切換箱分入逆變器2 路直流輸入端的電流并不穩定,測量出單路電流大小頻率切換極快,導致逆變器內MPPT(最大功率點跟蹤)無法自適應自調節電壓,最終無法追蹤并調節到光伏陣列的實際輸出功率。

2.2.2 逆變器技術分析

光伏組件的輸出曲線非線性,當光伏組件在某一個特定的工作點時,其電壓Ump 與光伏組件輸出的電流Imp 的乘積即功率P 達到的最大值,這個工作點就是光伏組件的最大功率點Pmax。光伏逆變器通過內部電路的變換,使得光伏組件工作在最大功率點的這個過程便是MPPT 最大功率點追蹤。

2.3 現有接線模式下系統整體效率分析

(1)卡脖子狀態一。系統效率間歇性從80% 衰減至40% 左右。測試時間2023 年10 月24 日上午9 :44—10 :11,光伏系統效率測試數據變化趨勢為,光伏系統的輸出功率與電氣效率隨時間逐漸降低,系統效率穩定在30%~40%。

(2) 卡脖子狀態二。啟動后系統效率只能維持在45% 左右。測試時間2023 年10 月24 日上午11 :16—11 :32,光伏系統效率測試數據變化趨勢為,逆變器啟動后,光伏系統的輸出功率與電氣效率隨時間開始上升,最終系統效率穩定在40%~50%。

2.4 改進接線模式下系統整體效率分析

針對系統“卡脖子”環節對系統接線模式進行改造,將光伏系統一次電氣結構由2 組光伏組串接入2路逆變器直流輸入端,改為2 組光伏組串接入1 路逆變器直流輸入端。

測試時間2023 年10 月24 日下午1 :22—1 :50,光伏系統效率測試數據變化趨勢為,光伏系統輸出功率與電氣效率隨時間開始上升,最終穩定在80%~90%,說明光伏系統發電量恢復正常。

3 總結與建議

3.1 設備性能

(1)光伏組件。單個組件影響整個光伏系統的發電量,在使用過程中,出現隱裂、內部連接失效或遮光導致熱斑等情況均可能造成一個或一組電池不匹配,導致其特性與整體不諧調,影響到整個光伏系統的出力。

同時組件在整個項目的成本占比近50%,故光伏組件成為影響分布式光伏電站發電量的關鍵因素。根據第2 章節對光伏組件設備技術參數的研究,結合光伏電站的實際建設情況,把關組件設備的綜合電氣性能,選擇合適的組件,能夠有效提高發電量和收益率、降低度電成本。

(2)逆變器。逆變器選型對于發電系統的轉換效率和可靠性具有重要的作用。根據對各類型光伏逆變器技術特性的研究,結合實際建設情況,選擇最匹配的逆變器型號,減少損耗,提高光伏發電量。

其余,如直流電纜損失、直流電纜阻抗匹配損失、交流損失(電纜、配電柜)均為可控因素,通過直流電纜選型和敷設長度,交流設備選型等可降低損耗,進而提高光伏電站收益率。

3.2 系統設計

(1)逆變器容量配比。光伏組件和逆變器選型的匹配度是影響光伏電站發電量的關鍵因素,可通過控制逆變器容配比,盡可能提升系統效率。

(2)安裝方式(傾角)。光伏方陣的安裝方式(傾角)可影響分布式光伏電站接收的太陽輻照強度,從而影響光伏系統發電量的大小,南京地區最優光伏傾角為23°。

(3)串并聯設計。光伏組件的串并聯設計可決定組件串聯失配損失的大小。

(4)光伏方陣選址。光伏方陣的安裝環境也會對光伏組件出力造成影響,盡可能選擇開闊的場地布置組件,以降低陰影遮擋損失;觀察并規避周圍環境可能對設備造成的損害,如大樓高層玻璃等反射物的反光可能造成組件異常發熱等。

(5)一次電氣結構。系統設計的一次電氣結構對光伏系統發電量存在一定的影響,滿足標準設計要求的前提下,還應在項目初期進行試運行,結合實際調整接線方式,規避可能的設計問題。

3.3 運維管理

(1)前期檢測工作。光伏組件安裝前對組件進行抽樣測試,在光伏組件安裝固定后對光伏系統進行全面測試。項目初期對光伏系統進行實測也很有必要性,可排查出一切不利因素,確保設備電氣性能及系統各項設計均滿足標準運行條件。

(2)定時清潔光伏組件。灰塵、雜草的遮擋以及設備故障停機等均為可控因素,通過定期的清洗和除草解決灰塵遮擋和障礙物遮擋造成的損失,降低設備故障停機次數,從而提升電站發電量。

(3)迅速響應故障。電站運維管理應做到規范化和精細化,在設備出現故障后運維人員立即進行故障響應,現場快速排查與消缺故障,有效降低設備故障損失,保障運行效率。

4 結束語

文章對南京棲霞基地綜合能源低碳示范區光伏系統發電量進行了分析,結果表明,光伏電站的發電量需從設計、安裝及運維等方面進行優化和改進,從而降低損耗,提高電站效率及壽命。

參考文獻

[1] 溫巖,趙東,袁春紅,等. 積塵對光伏系統發電的影響研究綜述[J]. 太陽能,2014(11):36-41.