大河安瀾 “橋”見商都

大風泱泱,大潮滂滂。巍巍黃河,百載天塹變通途。

憶往昔,戰火雷鳴,列強蠶食,風雨飄搖,民生困苦。

看今朝,歷經天華,崢嶸歲月,踔厲風發,篤行不怠。

歷史因銘記而永恒,精神因傳承而不滅。今天,讓我們走進歷史的長河中,探尋鄭州黃河上存在的橋梁故事。

登臨不覺亞歐遙

踱步于鄭州黃河岸邊,舉目遙望,一個個凸起的鋼鐵結構體矗立在水中。許多初到此地的人不禁疑惑:這些殘垣斷壁是什么?其實,這里是鄭州黃河上第一座鐵路大橋的遺址,那些在水中露出的斑駁物體,就是當初的橋墩。

修筑鐵路為自強要策——這是修建第一座橋的初衷。19世紀末期,清朝處于內外交困的境地,張之洞于1889年建議修筑蘆漢鐵路,但因財力匱乏加之局勢動蕩遂被擱置。1895年甲午戰敗,清政府決心大力修筑鐵路以振國防。1896年決定修建蘆漢鐵路(后更名為京漢鐵路),比利時公司為施工方。但由于受限于設計欠缺、技術水平低下等因素,大橋基礎埋深不足,為日后留下嚴重的安全隱患,行車時速不足15千米,歷年洪水期需在橋墩周圍拋投大量片石以固橋基。1906年,全長1214.5千米的京漢鐵路終于正式通車,當時有評價謂之“暢行無阻,誠為開物成務,致富強之覺大基礎。”京漢鐵路的全線貫通,帶動了沿線城鎮的發展。特別是在鄭州設立車站,為其如今的中原核心城市地位埋下伏筆。張之洞曾感慨道:“昔賢整頓乾坤,締造多從江漢起。今日交通文軌,登臨不覺亞歐遙。”

因其地理位置及戰略地位顯著,鄭州黃河鐵路大橋在戰爭年代反復遭受炮火重創。1949年至1952年,大橋被多次加固。1952年,毛澤東主席視察鄭州黃河鐵路大橋時高度評價了加固工程。1958年,黃河特大洪水再次使大橋遭受重創,導致貫通我國南北的京廣鐵路運輸大動脈被迫中斷,周恩來總理兩次親臨搶修工地視察。隨著社會的發展,此橋已不能再滿足運輸要求,1987年,鄭州黃河鐵路大橋開始拆除,逐漸退出鐵路歷史舞臺。

在如今的鄭州市黃河風景游覽區內,黃河南岸這段160米長的橋體作為歷史文物被保留下來,它見證了我國從貧困屈辱到繁榮富強的曲折歷程。

承起跨越迎重任

1952年,毛澤東主席登頂鄭州邙山遠眺黃河,他指著京漢鐵路黃河大橋,對時任鐵道部部長滕代遠囑咐道:“要確保黃河的安全,確保黃河鐵橋的安全……這橋老了,也是外國人修的,我們一定要用自己的橋。”

于是,鄭州黃河上的京廣線鄭州黃河鐵路大橋提上建設日程。此橋于1955年勘測設計,在離第一座橋500米的地方興建;1957年被納入國家“二五”計劃;1958年正式動工。不負毛主席重托,此橋由我國自行設計,1960年4月通車,為全長2889.8米的雙線鐵路橋,設計時速80千米。它接替了老黃河大橋,承擔起京廣鐵路大動脈跨越天塹黃河的重任。

大橋自建成后便在我國交通運輸網中發揮出舉足輕重的作用,但受限于當時的建橋技術,此橋設計等級比較低,表現為大橋橋基較淺,每年汛期,鐵路部門都要為大橋拋石固基;加之常年的高負荷運轉也使其不堪重負,客車、貨車均需限速行駛,這成為京廣鐵路運輸的一大瓶頸。

2014年,大橋逐漸步入退役之路,原來京廣線上的黃河南岸站和老田庵站兩個百年老站也告別歷史舞臺。它光榮地將接力棒交到了下一位“跨河能將”的手上,這就是后來的鄭新黃河大橋。

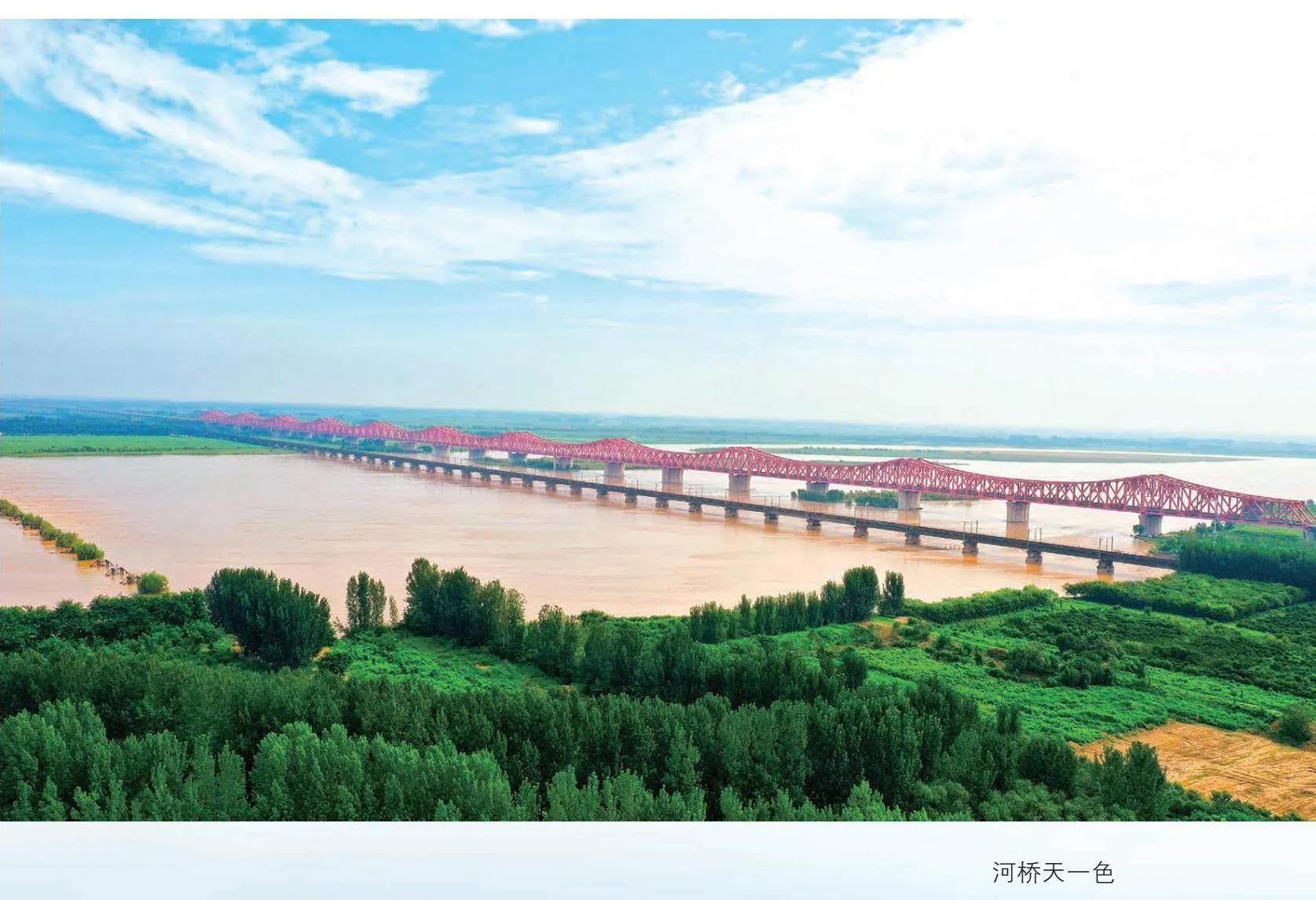

公鐵兩用比魯班

2012年12月,隨著京廣高鐵全線開通,鄭州黃河鐵路大橋(鄭新黃河大橋)因勢而建。它是一座公鐵兩用橋,采用了當時建橋行業的新技術和新工藝,動車組通過大橋時速達350千米。據統計,2015年年底車流量達326萬輛。鄭新黃河大橋的設計:上層為公路,下層為鐵路,是鄭州至新鄉國道107復線工程及京廣鐵路客運專線跨越黃河的共同特大橋。公路橋部分于2007年開工建設,2010年建成通車。公路橋設計時速為100千米,鐵路橋設計時速為350千米。

這座大橋是當時世界上最長的公鐵合建橋梁,不但創下世界特大型橋梁通行速度的紀錄,而且在頂推最大跨度、總長度和總重量方面都創世界之最,也因此,鄭新黃河大橋獲得了當年我國建設工程最高獎——魯班獎。

“米”字形成新引擎

2014年5月,鄭焦城際鐵路黃河大橋承擔起了京廣鐵路與新建鄭焦城際鐵路(鄭太高鐵)的通車重擔。這座橋是鄭州至焦作客運專線鐵路與改建京廣鐵路跨越黃河的公用橋梁,位于京廣鐵路鄭州黃河大橋下游百米處。它極大改善了京廣大動脈跨越黃河的運營條件,是我國首座跨黃河四線鐵路特大橋,河南開始進入城際鐵路時代。

鄭焦城際鐵路黃河大橋建成后,其上游通過京廣鐵路的原鄭州黃河鐵路大橋搬至該處,與鄭焦城際鐵路并行。大橋主橋為鄭焦客運專線暨改建京廣鐵路跨越黃河的公用橋梁,長2200米,為四線合建;引橋為鄭焦鐵路與京廣鐵路。全橋總重量約7.2萬噸。大橋鄭焦城際線部分全長9.63千米,京廣線部分全長11.28千米。時速由110千米提升至160千米。鄭焦城際鐵路黃河大橋進一步鞏固了河南鐵路的樞紐地位和心臟作用,成為中部地區經濟發展的新引擎。隨著鄭濟高鐵通車,鄭州由此成為全國第一個建成“米”字形高鐵網的城市。

嶄新地標耀商都

2023年12月8日,濟南至鄭州高速鐵路濟南至濮陽段建成通車,標志著濟鄭高鐵全線貫通,相距407千米的濟南西至鄭州東,實現了1小時43分鐘直達,這樣的高速是來自鄭州萬灘黃河公鐵大橋的功勞。

鄭州萬灘黃河公鐵大橋全長4377米,位于京港澳高速黃河大橋下游3.5千米處,采用公路、鐵路上下合建的形式,為公鐵兩用、三橋合一橋梁,兼具高鐵、城際鐵路、高速公路的綜合交通作用,如今已成為鄭州黃河上的嶄新地標。

跨度長、速度快,這幾乎是所有跨河公鐵大橋的技術挑戰,但鄭州萬灘黃河公鐵大橋憑借出色的設計和高超的建造技術,較為完備地解決了這一難題。據統計,該橋上每千米線路采集數據近3萬個,使軌道精調誤差控制在0.5毫米以內,確保了精準度和穩定性。不僅如此,在建造過程中也注重科技創新,如恒壓滴灌養護系統、改良升級軌道板精調壓緊裝置、板縫泡沫板雙固定裝置等先進的工裝工藝,足以保障列車以350千米的時速通過大橋而無需減速。值得一提的是,為了響應黃河流域生態保護和高質量發展的要求,在大橋的建設過程中采取了多項環保舉措,如避開魚類繁殖期進行鉆孔樁施工,施工廢水采用三級沉淀池沉淀、過濾,修建化糞池,嚴禁直接排放,保證了水域水質安全等。

提筆落字的此刻,越來越多的黃河橋梁正在建設。時光的列車飛馳向前,奮斗的腳步永不停歇。如今的中原大地,橋多質穩、鐵路密布、高鐵飛馳。站在“交通強國”的前排位置,鄭州正于構建新發展格局的歷史使命中闊步前行,在黃河岸邊,一座座偉岸的大橋正吟誦著時代之聲——

歷經天華成此景,人間萬事出艱辛。

眾力并則萬鈞舉,人心齊則泰山移。

百舸爭流,奮楫者先;中流擊水,勇進者勝。

且看商都黃河畔,跨越天塹變通途!