七建公司:馭風逐綠向未來

七建人用拼搏與奮斗,奏響了綠色能源發展浪潮中的精彩樂章。

當時代的風攜著綠色的希望輕輕拂過,中國石油工程建設有限公司第七建設有限公司(簡稱七建公司)如同一粒充滿活力的種子,在新能源的土壤里悄然萌動。

經過四年的破土、發芽、生長,如今,它長成了一棵歷經風霜雨雪、生機勃勃的大樹。

破土萌發

開疆拓土,新能源之種破土萌發。

2020年,國家風電市場風云變幻,七建公司機械設備工程分公司(簡稱分公司)因風電補貼政策尾聲與設備租賃價格下跌陷入困境。眼前的困難,沒有嚇倒七建人。他們以敏銳的洞察力捕捉到國家“雙碳”政策機遇,果敢地踏上了新能源賽道。

“我們不能錯過任何一個機會,必須全力以赴在新能源領域闖出一片天。”分公司經理崔義新帶領團隊主動出擊。他們深入研究了中國石油的新能源發展政策,積極尋覓著市場信息,馬不停蹄地一個項目一個項目地去跟蹤,與業主方、設計方、總包方積極溝通。

2022年7月,分公司與中國石油工程建設有限公司北京設計分公司采用聯合項目執行的模式,中標了中國石油第一個風電項目——吉林油田15萬千瓦風電工程。

“之前我們的業務以煉油化工裝置為主,在新能源領域的建設經驗幾乎為零,只能邊學邊干,逼迫自己在短時間快速適應新業務。”項目質量經理李衛星帶領各專業工程師擠出時間,研究電力系統的標準、規范,并向來檢查的專家和廠家技術人員積極請教,僅半個月就編制出了專業的施工方案,得到了業主的肯定。

施工管理工程師李頂立原先是吊裝技術員,工作內容只是編制吊裝技術方案、對接項目部技術人員。如今的他,不僅需要編制混凝土基礎和吊裝技術方案,而且需要負責基礎和風車吊安施工。“知識掌握得更加全面,與業主和分包的溝通多了,鍛煉了個人能力。我們都覺得收獲挺大的。”李頂立笑著說。

最終,成功完成該項目使分公司走出了經營困境,幫助吉林油田一舉扭轉了連續7年的虧損局面,成為中國石油新質生產力發展的標兵,快速實現了綠色低碳轉型升級。

憑借著優異的施工能力以及對質量、安全的嚴格把控,七建人展現了“鐵軍”風采,樹立了七建品牌、贏得了業主的認可。

茁壯成長

迎風而上,新能源之苗茁壯成長。

2023年,吉林油田將55萬千瓦的風電新項目再次交給了七建公司。這又是一場關鍵戰役。風電項目總投資25.5億元,是中國石油單體規模最大的集中風電項目。施工區域173平方公里,生產指揮戰線300多公里,駕車繞著現場走一圈要一天時間。

針對機位分散、點多面廣的實際,項目采取區域管理政策,將20余名管理人員分成6個小組,同組人員負責各自區域的安全、施工、進度、技術和質量工作。吊裝工程師陳理超和HSE工程師周超被分到一個小組。“我們各小組的同事都一樣,一人多崗、一崗多能。雖然工作量是以往的幾倍,但覺得很有成就感。”陳理超說。

付文博,2023年大學畢業便投身于風電項目。在混凝土澆筑需要24小時連續作業時,他主動請纓,展現出了一名新時代青年的擔當。“青春就是用來奮斗的。這個項目是我成長的好機會,再苦再累我也不怕。”他堅定地說。

2023年,七建公司共派出9名大學畢業生到風電項目現場。為了讓他們盡快適應快節奏的工作,項目部為每個人指定了師父。每天天一亮,師父就帶著他們進現場,邊干邊教、叮囑注意事項并且協調解決遇到的問題。

在師父崔顯剛的帶領下,計劃工程師張龍泉的業務水平得到很快提升。他說,過年回家時連家人都感嘆他的轉變。“項目上每個人都很勤勞上進,不知不覺中我覺得我也應該為項目做點什么。”他說。電器專家單惠榮帶了兩個徒弟,他不只教授徒弟知識、指導工作,還為他們規劃了未來的發展方向。兩個徒弟每天目標明確、干勁滿滿。

“干一項工程,鍛煉一支隊伍。項目中的每個人都能獨立擔起一攤業務。”項目經理劉強欣慰地說。

勢如參天

博弈風雪,新能源之樹勢如參天。

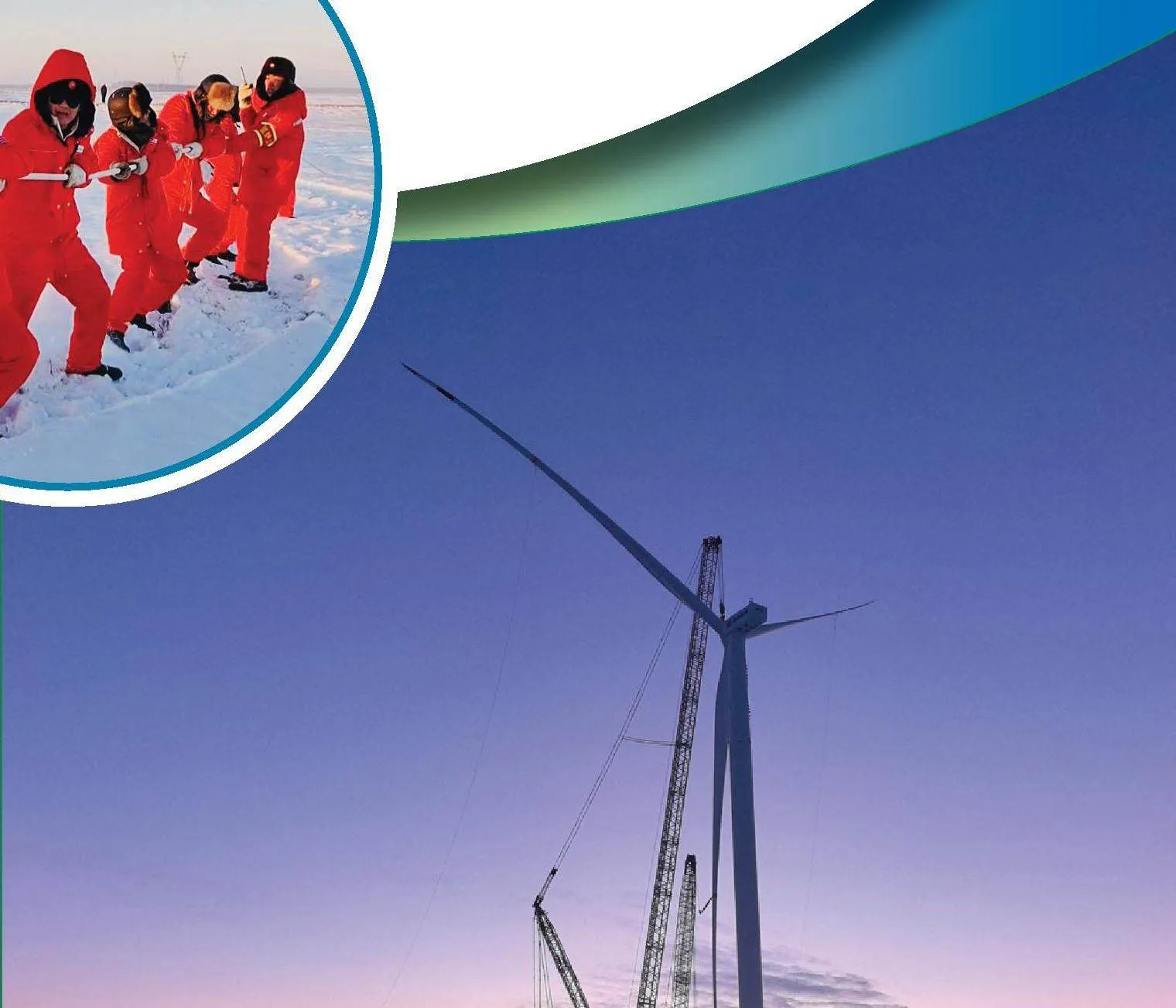

項目所在地地勢低洼,夏季根本無路,只能抓住冬季施工黃金期。零下30℃的嚴寒加上不期而至的暴風雪,給施工帶來了不可想象的困難。“石油工程建設者的面前沒有困難。我們都是逢山開道、遇水架橋型的。”崔義新的話從容而篤定。

“風機塔筒高115米、葉片單扇長97.5米、單體最大吊裝重量高達150余噸,對混凝土塔基承重能力要求是絕對牢固零誤差。”安全總監兼HSE經理張勇明確了要求。

今天的質量就是明天的安全!為了保證冬季凝土的澆筑質量,項目部大膽嘗試了商混車保溫“穿棉衣”、承臺養護“蓋棉被”、灌漿養護“搭大棚烤火爐”。不論多晚,只要現場有作業,技術人員都要靠上。

塔筒吊裝過程中,為了保證設備清潔度和高效率地豎立起塔筒,項目部提前派技術人員去轉運場將塔筒的細節處理好并妥善封裝,避免運輸中濺上雪水和泥,從而減少了吊裝準備時間和準備工作,確保了工期進度。

環境溫度低,在高高的塔筒內溫度更低,還要接受擺幅大的挑戰。“爬上塔筒要1個小時。為了節約時間,我們一上就是一天,盡量不喝水不上廁所。”施工部經理張世強表示,“雖然有時候晃得頭暈,手腳被凍得麻木僵硬,飯也很快被寒風打涼了,但是沒有人打過退堂鼓。”

風機吊裝要求現場風速低于每秒6米才能作業,而項目所在地年平均風速約每秒7.24米,冬季風速更大。因此,項目每天設專人監測風速流動情況,根據風速變化確定每臺風機各部分的吊裝時間。“如果錯過吊裝的最佳時間,可能就要再等幾天。因此,不論凌晨二三點還是四五點,‘將士’們都會按時到達吊裝現場。”張世強說。

凌晨時分最冷。“不管穿多少,風一吹就透。加熱棉鞋和保暖褲、棉服棉帽,都不好使。下雪的時候,兄弟們的眉毛、睫毛和面罩都白了。”1600噸履帶吊機長石曾先說。

自2023年9月6日打下第一根樁到2024年9月29日竣工投產,七建人用行動證明了自己的實力。“你們用勤勞和智慧創造了安全、優質、高效的‘吉油速度’。”吉林油田新能源建設項目部工程管理部部長侯發民由衷地發出了贊嘆。

從一粒種子到參天大樹。那一排排挺拔的風機如同忠誠的衛士,守護著這片土地的綠色未來;那源源不斷的清潔能源,恰似草原上拂過的風輕揚著綠色的希望,讓這片天空更加湛藍。

責任編輯:鄭 丹

znzhengdan@163.com