從數字排斥到數字包容:鄉村數字弱勢群體權利保障的現實癥結與消解對策

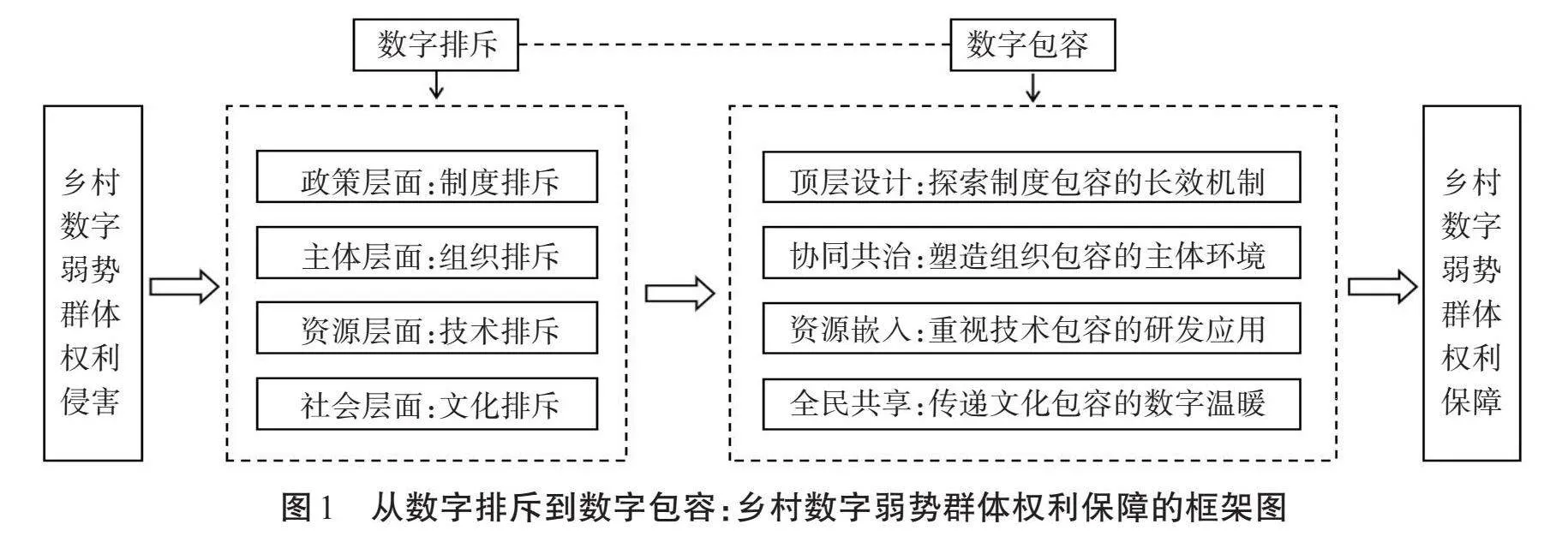

摘 要:在數字鄉村背景下,保障鄉村數字弱勢群體合法權利是學術界研究的重點議題。從數字排斥轉為數字包容的視角出發,嘗試剖析鄉村數字弱勢群體權利保障的理論框架。研究發現,當前鄉村數字弱勢群體權利保障的現實癥結主要表現在制度排斥、組織排斥、技術排斥與文化排斥等4個方面。基于此,提出從頂層設計層面探索制度包容的長效機制、從協同共治層面塑造組織包容的主體環境、從資源嵌入層面重視技術包容的研發應用、從全民共享層面傳遞文化包容的數字溫暖的建議,以推進鄉村振興高質量發展。

關鍵詞:數字弱勢群體;數字排斥;數字包容;數字鄉村

中圖分類號:D422.6;F49 文獻標志碼:A 文章編號:1674-7909(2024)10-20-4

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.10.004

0 引言

數字鄉村建設作為新常態下實現鄉村振興戰略的有力抓手,是實現“數字中國”的關鍵。為了積極推進數字鄉村新業態、新發展,賦能鄉村振興,中共中央辦公廳出臺《數字鄉村發展戰略綱要》,強調加強信息資源整合共享,分類推進數字鄉村建設,激發鄉村振興內在動力。然而,數字科技特性復雜、社會內在結構存在缺陷、虛擬空間秩序紊亂等共同作用,導致數字資源分配不均衡、出現制度性排斥、主觀上產生偏見,使部分鄉村數字主體處于不利地位,進而衍生出鄉村數字弱勢群體。鄉村數字弱勢群體既包括傳統意義上的弱勢群體,如老年人、殘障人士、婦女和兒童等,也包括新興“數字難民”,即城市邊緣群體,如來自鄉鎮的打工者等[1]。伴隨數字化進程的推進,數字強勢群體與數字弱勢群體間逐漸表現出“數字鴻溝”。“強者更強,弱者更弱”致使數字化主體資源分配不均。保障鄉村數字弱勢群體權利,既是國家戰略部署的要求,也是實現社會均衡發展的需要,是保障數字人權、實現數字反哺的必然舉措。

1 研究綜述

從已有研究成果來看,較多學者研究了“鄉村數字弱勢群體權利保障”議題。其研究內容主要集中在以下4個方面:第一,鄉村數字弱勢群體權利保障內容剖析。學者通過揭示數字弱勢群體權利的脆弱性和易受侵害性,以“權利束”形式更具體地呈現數字弱勢群體幾大權利,主要包括隱私權、知情權、個人信息權、數據權以及其他社會權利,如社會保障權和勞動就業權等[2]。第二,鄉村數字弱勢群體權利保障現狀研究。學者認為,政治權利的剝奪性喪失、經濟權利的漸進性遺漏與社會權利的弱化性消失,均體現出鄉村數字弱勢群體權利保障的不足[3]。第三,鄉村數字弱勢群體權利保障問題形成的原因剖析。學者認為,忽視公民的數字化人格與利益是問題的根源。法律層面的平等享受資源的權利保障不均、結構層面的管理架構的不健全,以及過程層面的管理流程的不民主、不完善等均是鄉村數字弱勢群體權利保障困境的關鍵原因。第四,鄉村數字弱勢群體權利保障解決策略研究。學者主要從構建力量均衡的權利義務再分配制度框架,確立“數字人權”與“傾斜賦權”保障理念,協調多方主體的法律責任、豐富權益保障的救濟路徑等方面,提出化解權利保障不足的方法[4],切實保障鄉村數字弱勢群體的權利。但是,對于鄉村數字弱勢群體的策略研究主要基于宏觀層面,缺乏更為具體的微觀實踐路徑探究,缺少數字包容理論下從包容性視角出發的理論探究。基于此,筆者嘗試引入數字排斥轉化為數字包容的理論框架,探討鄉村數字弱勢群體權利保障遭受排斥的現實癥結,并提出針對性的消解對策。

2 從數字排斥到數字包容:剖析數字弱勢群體權利保障的理論框架

2.1 數字排斥

數字排斥(Digital Exclusion)的概念起源于美國。有學者指出,在網絡通信快速發展的數字化時代,因無法順利使用網絡技術而產生的被排斥感稱為數字排斥。在此基礎上,有學者進一步指出,數字排斥對于數字技術生活具有強滲透性。數字排斥作為社會排斥現象的表現形式之一,基于領域劃分主要有數字經濟排斥、數字生活排斥與數字社會排斥三大類。隨著數字技術廣泛應用于生產生活實踐,PARK[5]開始關注到數字弱勢群體,并強調數字排斥作為數字包容的相對概念,會進一步導致數字弱勢群體的數字劣勢,從而進入惡性循環。數字排斥損害數字弱勢群體個人權益,削弱數字弱勢群體社會資本與社會能力。

基于此,筆者認為數字排斥是指:在數字化時代背景下,以數字弱勢群體為排斥對象,反映數字弱勢群體因信息獲取能力的缺失而無法享受數字化成果的便利性,從而削弱該對象參與和享用公共服務的一種排斥現象。數字排斥主要可以劃分為制度排斥、組織排斥、技術排斥與文化排斥4個類別。首先,基于制度排斥而言,當前未富先老與工業信息化交疊矛盾下的社會保障與福利制度體系,未能切實滿足數字弱勢群體平等參與互聯網使用的基本要求。其次,基于組織排斥而言,經濟組織的逐利性行為與家庭組織的代際疏遠都在無形中筑起數字弱勢群體嵌入數字平臺的障礙壁壘。再次,基于技術排斥而言,“接入端”層面的信息基礎設施建設不到位、“使用端”層面的產品設計操作難度大,以及“知識端”層面的數字素養有限與思維習慣固定等均使得數字弱勢群體無法享受“數字紅利”。最后,基于文化排斥而論,受制于社會輿論對于數字弱勢群體的年齡歧視與刻板印象,數字弱勢群體對于融入數字信息平臺望而卻步。在上述數字排斥環境下,數字弱勢群體舉步維艱。

2.2 數字包容

數字包容又被稱為電子包容 (e-inclusion) 、數字融合、電子融合。數字包容一詞最早出現于2000年10月,美國統計局發布的互聯網發展報告“網絡的落伍者:走向數字包容”表明,數字包容常表現在家庭互聯網、個人互聯網、殘障人士互聯網的利用狀況與電腦普及率等方面。此后,作為數字排斥的相對概念,數字包容受到學界廣泛關注,并于2006年被正式納入歐盟政策話語體系[6]。對于數字包容的內涵,不同學者研究的側重點不同,但總體而言都是基于技術接入與使用、突破社會壁壘、消減數字鴻溝、參與社會活動、關注弱勢群體等5個方面進行考量。筆者認為,數字包容是一種旨在消除數字社會結構不平等,從而實現數字弱勢群體能平等、有效、安全地參與數字社會發展并享用數字社會發展成果的一種行動過程或行動狀態。

筆者之所以將數字排斥到數字包容的理論框架引入鄉村數字弱勢群體權利保障的研究中,主要是因為二者之間存在一定的契合性。一是治理目標契合。數字包容與數字排斥相反,旨在實現多元主體平等、安全、有效地使用互聯網;而保障鄉村數字弱勢群體權利也是體現人本主義的理念,重視數字邊緣人的權益,協助他們破除技能與動能方面的障礙[7]。二是治理價值契合。保障鄉村數字弱勢群體權利是為了增進民生福祉,保障特定群體權益,與數字排斥轉為數字包容的價值取向一致[8]。三是治理主體契合。二者都強調政府、企業、社會組織等多元主體廣泛參與,通過加強政府引導、市場和社會參與,讓鄉村數字弱勢群體共享數字化發展成果,激發數字鄉村發展動能。由此可見,將數字排斥到數字包容的理論框架引入鄉村數字弱勢群體權利保障的研究中具有高度契合性(見圖1)。

3 數字排斥:鄉村數字弱勢群體權利保障的現實癥結

3.1 政策層面:制度排斥

在公共政策制定與執行的過程中,鄉村數字弱勢群體受到政策制定“隱性化”排斥的影響。一是技術使用的保護條款不全面。當前國務院辦公廳僅出臺了《關于切實解決老年人運用智能技術困難的實施方案》,針對數字弱勢群體中殘疾人、受教育程度低的弱勢群體的保障機制仍不足。二是數字安全的制度建設不完善。盡管2017年6月1日起施行的《中華人民共和國網絡安全法》從總體上搭建了數據監管的框架,但就國家層面關鍵信息以外的個人數據的流通、處理等缺乏相應的法律規制[9]。三是數字平等的保障政策不到位。當前,關于弱勢群體平等權的保障,主要有《中華人民共和國老年人權益保障法》《中華人民共和國殘疾人保障法》等法律條文,對于全面覆蓋鄉村數字弱勢群體的具體保障手段和保障程序仍遠遠不足。

3.2 主體層面:組織排斥

不同組織扮演不同社會角色,在提供數字化產品和服務時,無形中也在排斥鄉村數字弱勢群體。一是政府組織提供公共服務的排斥。政府部門為實現部門之間的信息共享,大力推行“電子政務”,但鄉村數字弱勢群體由于數字障礙無法有效使用電子政務平臺,因此被排斥在外。二是企業組織提供數字產品的排斥。數字產品企業以盈利為目的,忽略數字弱勢群體的訴求,其市場性的特征表現為不愿意花費更多成本去回應數字弱勢群體的特殊使用訴求,將市場中心轉向數字強勢群體。三是家庭組織提供代際反哺的排斥。隨著數字化的發展,年輕勞動力扛起為家庭積攢財富的重任,鄉村銀發族在家庭角色不斷弱化的同時也被逐漸排斥在社會邊緣;距離遠、時間長的代際分離也使得許多鄉村空巢老人在代際支持上受限,家庭代際反哺欠缺。

3.3 資源層面:技術排斥

數字技術的深度嵌入在推動城市智慧升級的同時也加劇了數字鴻溝。數字鴻溝在本質上體現為數字技術的排斥。一是接入端層面數字基礎設施建設的排斥。中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布的第51次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2022年12月,我國城鎮地區的互聯網普及率為83.1%,而農村地區的互聯網普及率僅為61.9%,數字基礎設施建設城鄉差異大。二是使用端層面數字產品設計研發的排斥。數字化產品設計乏善可陳,為了迎合受眾,軟件設計花樣繁多、操作難度大、產品使用門檻高,以上種種限制嚴重打擊了數字弱勢群體數字化設備使用的積極性。三是知識端層面數字教育素養應用的排斥。數字教育素養由數字知識、數字能力、數字意識以及數字倫理道德等4個要素構成。部分鄉村居民缺乏基本的數字技能,同時對于數字世界的理解和應用能力有限。

3.4 社會層面:文化排斥

現有文化環境非但沒有減輕數字化的負面影響,反而將其固定化和擴大化。一是認知層面的文化排斥。社會公眾普遍認為數字弱勢群體邊緣化的原因在其自身,或歸因于其自身能力的限制,或歸因于其自身意愿的抵觸,而不是從社會支持系統層面進行省思。二是身份層面的文化排斥。鄉村數字弱勢群體不僅包括老年人、殘障人士、婦女兒童,還包括外來務工人群。農民工常被冠以“社會邊緣者”的身份稱號,在數字化勞動市場上常被戴上有色眼鏡,被排除在勞動就業范圍之外。三是態度層面的文化排斥。當前社會渲染的“老而無用”的環境氛圍在無形中助長了弱勢群體的“心理年齡”,數字弱勢群體互聯網學習意愿降低,進而導致數字排斥感升高。

4 數字包容:鄉村數字弱勢群體權利保障的策略選擇

4.1 頂層設計:探索制度包容的長效機制

頂層制度建設是彌合數字鴻溝的重要基礎,也是建構數字包容的重要保障。首先,加快完善數字包容相關法律法規。要及時貫徹落實相關法律法規,出臺政策以保障鄉村數字弱勢群體權益。其次,出臺面對數字弱勢群體的技術改造制度標準。一方面,要強化媒體平臺的人性化改造,為鄉村數字弱勢群體保留傳統服務方式;另一方面,要加快數字技術標準轉型升級,進一步清除數字障礙,引導弱勢群體數字融入。最后,加強網絡安全監管與立法。要進一步加強網絡安全建設,嚴厲打擊竊取數字信息數據的違規行為,切實增強鄉村數字弱勢群體對網絡使用的安全感,同時也表現出國家對鄉村數字弱勢群體的關懷和重視。

4.2 協同共治:塑造組織包容的主體環境

構建數字包容體系,要重點探索政府、企業、家庭多組織維度的發展方案。首先,政府要確保公平分配。政府應提供數字轉變的多種方式,保證數字利益的平等分配,為鄉村數字弱勢群體適應數字生活提供緩沖空間。其次,企業要引領技術普惠。頭部企業要發揮帶頭模范作用,關注數字弱勢群體的產品體驗與數字獲得感,重點關注鄉村數字弱勢群體數字使用的障礙與難題,及時進行產品變革和創新。最后,家庭要加強數字反哺。家庭不僅需要注意數字反哺的節奏,還需要把握數字反哺的深度,也要積極提升數字反哺的技巧,保證數字反哺的持續性與穩定性。

4.3 資源嵌入:重視技術包容的研發應用

推動數字技術適老性與適弱性革新對于數字鄉村高質量發展具有重要意義。首先,技術供給方面要增加數字基礎設施建設的覆蓋面。政府應加大信息基礎設施及信息技術設備投入力度,面向“以人為中心”的開發戰略,增加鄉村地區信息技術機會及信息設備供給。其次,技術研發方面要塑造數字包容性環境。政府要以鄉村數字弱勢群體的需求為出發點,為鄉村數字弱勢群體營造一個適老適弱的技術環境;而企業則要提供適合鄉村數字弱勢群體使用的服務,不斷優化設備應用,加強網絡安全監測。最后,技術應用方面要強化鄉村用戶數字參與。政府要積極推進包容性技術的精準下沉,組織鄉村數字弱勢群體主動學習,真正實現技術賦能鄉村數字建設。

4.4 全民共享:傳遞文化包容的數字溫暖

數字包容不僅是政策、組織、技術層面的包容,更是文化層面的包容。首先,在文化理念上要堅持以人民為中心的價值追求。發揮基層干部、鄉村賢能、朋輩親屬的影響力,幫助鄉村數字弱勢群體融入數字生活。其次,在文化行為上要加大數字化知識素養教育的力度。要積極普及數字教育知識、延伸數字生活場景、完成數字教育任務,進一步強化鄉村數字弱勢群體的數字素養。最后,在文化氛圍上要弘揚平等友愛的社會輿論。要打破對鄉村數字弱勢群體的社會偏見,避免對該群體的數字行為產生先入為主的刻板印象,鼓勵“數字原住民”積極幫扶數字弱勢群體,創造數字包容友好的社會整體氛圍。

參考文獻:

[1]高一飛.智慧社會中的“數字弱勢群體”權利保障[J].江海學刊,2019(5):163-169.

[2]宋保振.“數字弱勢群體”權利及其法治化保障[J].法律科學(西北政法大學學報),2020,38(6):53-64.

[3]沈費偉,蔡欣濛.鄉村“數字弱勢群體”的形成原因與權利保障研究[J].杭州師范大學學報(社會科學版),2023,45(3):123-136.

[4]秦瑞標.論“數字弱勢群體”權益的法律保障[J].東南大學學報(哲學社會科學版),2022,24(S2):129-133.

[5]PARK S.Digital inequalities in rural australia: a double jeopardy of remoteness and social exclusion[J].J Rural Stud,2015,54:399-407.

[6]董君,洪興建.數字鴻溝的內涵、影響因素與測度[J].中國統計,2019(12):71-73.

[7]沈費偉,胡紫依.建構數字包容體系:實現鄉村數字弱勢群體權利保障的策略選擇[J].社會主義研究,2024(1):115-123.

[8]沈費偉,方穎峰.鄉村數字能力障礙群體權利保障的策略選擇研究:基于從“數字排斥”到“數字賦能”的轉變視角[J].管理學刊,2023,36(6):125-136.

[9]李志強,葉好.國家治理現代化視域下大數據賦能政府治理研究[J].西南民族大學學報(人文社會科學版),2022,43(4):177-184.