哈尼梯田遺產旅游形象感知的主體差異及歸因研究

摘 要:旅游開發是發展遺產地經濟的重要方式和手段,識別和分析不同主體的遺產地旅游形象感知對于當地的發展具有重要意義。該研究以旅游網站的元陽哈尼梯田景區網絡文本數據和實地調研的訪談數據為對象,通過詞頻分析、語義網絡分析,研究不同旅游者和當地居民對哈尼梯田景區的旅游形象感知。研究表明:①不同網絡平臺的旅游者對元陽哈尼梯田的旅游形象具有差異化的感知結果;②影響旅游者對元陽哈尼梯田旅游形象感知的因素主要包括景觀的相似性、落后的基礎設施和旅游者的群體差異等。研究結果揭示了遺產地旅游化過程中的主體心理預期和實際體驗上的差異,為遺產地良性互動下的整體形象塑造提供了新的視角。

關鍵詞:旅游形象;哈尼梯田;遺產地;語義網絡

中圖分類號:F592.7 文獻標志碼:A 文章編號:1674-7909(2024)10-113-5

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.10.025

0 引言

旅游開發作為世界農業文化遺產適應性管理的一種重要手段,已成為推進遺產地可持續發展的重要途徑[1]。旅游地形象是世界遺產旅游發展的生命力所在,世界遺產地的旅游形象對旅游者的決策行為與滿意度有顯著作用。了解旅游者對紅河哈尼梯田遺產價值的形象感知,對于宣傳紅河哈尼梯田的價值及確定遺產地旅游發展方向具有重要的支撐作用。

HUNT[2]在1971年首次提出旅游形象這一概念;隨后COMPTON[3]將目的地形象概念與案例相結合,證明目的地形象對旅游者決策的重要性。目前,旅游目的地形象的研究受到國內外學者的廣泛關注。相關研究表明,旅游者對旅游地形象感知程度越高,前往該地旅游的可能性就越大[4]。良好的旅游目的地形象感知既能增加旅游者的回頭率[5],提高旅游者的滿意度[6]、重游率[7]和推薦意愿[8],又能影響旅游者的出游決策[9]和旅游目的地的選擇[10]。具體研究內容主要集中在旅游目的地形象感知與建構[11-12]、旅游目的地形象感知的影響因素[13]、旅游目的地形象的關系研究[14-16]、旅游目的地形象的宣傳營銷[17-18]和旅游目的地形象對世界文化遺產的保護與合理利用[19]等,研究方法以內容分析法[20]、扎根理論法[21]、訪談法[22]等為主,研究對象主要集中在世界遺產地[23]、郵輪[24]、歷史古城[25]、民族村落[26]、濱海山岳[27]、森林公園[28]等地。

旅游網絡文本研究對旅游目的地形象的傳播有重要影響,是目前進行旅游目的地形象研究的重要途徑[29]。現代互聯網技術的發展與移動終端的普及,增加了旅游者在社交媒體和旅游網站等平臺分享旅游經歷、感想與評價的機會和意愿。這些豐富的文字、圖片、視頻等數據由用戶上傳,并提供了大量直觀的非結構性數據。因此,收集、挖掘和分析旅游網絡文本來了解游客對目的地的感知已成為當前研究的熱點[30]。在具體方法上,以游記、文字評論為核心的網絡文本分析被廣泛應用,易于獲取潛在旅游者的認知與理解,更能體現旅游者對旅游目的地形象感知的有效程度[31-33]。

當前,對旅游網絡文本數據的分析準確解讀了旅游者基于社交網絡對遺產地的認知狀況、形象感知和情感意象,并生成了基于旅游者評價的景觀意象網絡[1]和景觀要素網絡[26]。該研究以網絡文本作為主要的數據來源,采用詞頻分析和語義網絡分析,研究旅游者對紅河哈尼梯田世界遺產地的形象感知,分析其心理預期和實際體驗方面的感受,試圖對元陽哈尼梯田景區的遺產保護與旅游發展提出建議,并為元陽哈尼梯田景區旅游形象的提升和改善提供依據。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

紅河哈尼梯田文化景觀位于云南省紅河州元陽縣,由壩達、多依樹和老虎嘴3個景觀片區組成。元陽哈尼梯田景區的旅游發展大致經歷了以下3個階段。第一階段在2000年到2007年間,旅游發展形成“政府主導、社區參與”模式。2000年初,政府決定申報世界農業文化遺產,同時發展梯田文化旅游。第二階段在2008年到2012年間,為哈尼梯田旅游發展的“企業經營”時代。哈尼傳統民族村和多依樹、壩達、老虎嘴特色觀景點成為旅游者青睞的地方[34]。第三個階段從2013年至今,為哈尼梯田“遺產化促進旅游化”階段[35]。在3個旅游發展階段,旅游形象基本上都是由政府和企業進行旅游形象設計的,當地社區居民作為旅游發展的重要驅動力,在旅游發展中的參與程度相對較弱,獲得感也比較低。

1.2 研究方法

語義網絡分析主要以詞頻分析為基礎,關注的核心不是詞匯本身,而是詞匯與詞匯之間的聯系,可以發現研究對象詞匯描述的規律性,對于深度分析訪談對象在價值觀和意識層面的認識有很好的效果。該方法可以對網絡文本內容句法與概念之間的語義路徑進行解構,從而識別出文本詞匯的關聯和意義,實現對哈尼梯田遺產形象感知的深度分析。研究采用 ROST CM 6.0 軟件中的“語義網絡分析”模塊進行分析,進一步揭示高頻詞條背后的深刻含義,分析整理后可以形成語義網絡圖。

語義網絡圖由節點和邊構成。其中,節點是指所研究問題中的事物、時間或動作等實體或抽象概念;節點之間帶有方向的邊能夠表示節點之間隱藏的語義聯系,是組成語義網絡的關鍵。在語義網絡圖中,2個節點間的距離越近,表示2個節點的聯系越緊密;邊的疏密程度代表高頻詞共現頻率的高低,邊越密集,表示共同出現的次數越多,表明旅游者在對哈尼梯田遺產地的形象感知中,2個詞匯之間的關聯越緊密。該項研究將不同的語義網絡圖按照詞匯間的共現頻率分為3個層級,分別是核心層、過渡層和邊緣層。核心層詞匯突出反映了主體對哈尼梯田的遺產地旅游形象感知密度(集中度),邊緣層詞匯能反映主體對旅游形象的感知寬度(廣泛度)。

1.3 數據來源

旅游者的遺產地形象感知數據主要來自美團網、同程網和攜程網,以“元陽哈尼梯田景區”為關鍵詞進行旅游者的點評檢索,并對檢索到的點評內容根據下列標準進行篩選:①為保證數據的時效性,選擇2016年1月至2022年10月的在線網絡旅游點評;②為保證數據的質量,刪除樣本中關于元陽哈尼梯田的純景區介紹、純表情、與研究無關的內容及重復內容。經過篩選,最終得到有效樣本364條,其中美團網194條、同程網116條、攜程網54條。

2 結果分析

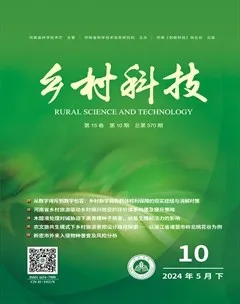

如圖1所示,在美團網的語義網絡圖中,節點之間的關系比較分散。核心層包括“門票”“景區”“梯田”“景點”4個節點,說明排在旅游者首位的感知是旅游服務,“梯田”“景點”作為遺產的核心并未形成深刻的映像。過渡層由“風景”和“景色”組成,但是與高頻詞的共現頻率并不高,說明旅游者并沒有將景區觀景點與梯田景觀相結合,對梯田的形象感知比較模糊和混亂。邊緣層反映出旅游者的感知非常分散,沒有與核心層形成邏輯聯系,尤其是與“梯田”沒有關聯,整體上對于哈尼梯田的旅游形象和遺產價值沒有感知。

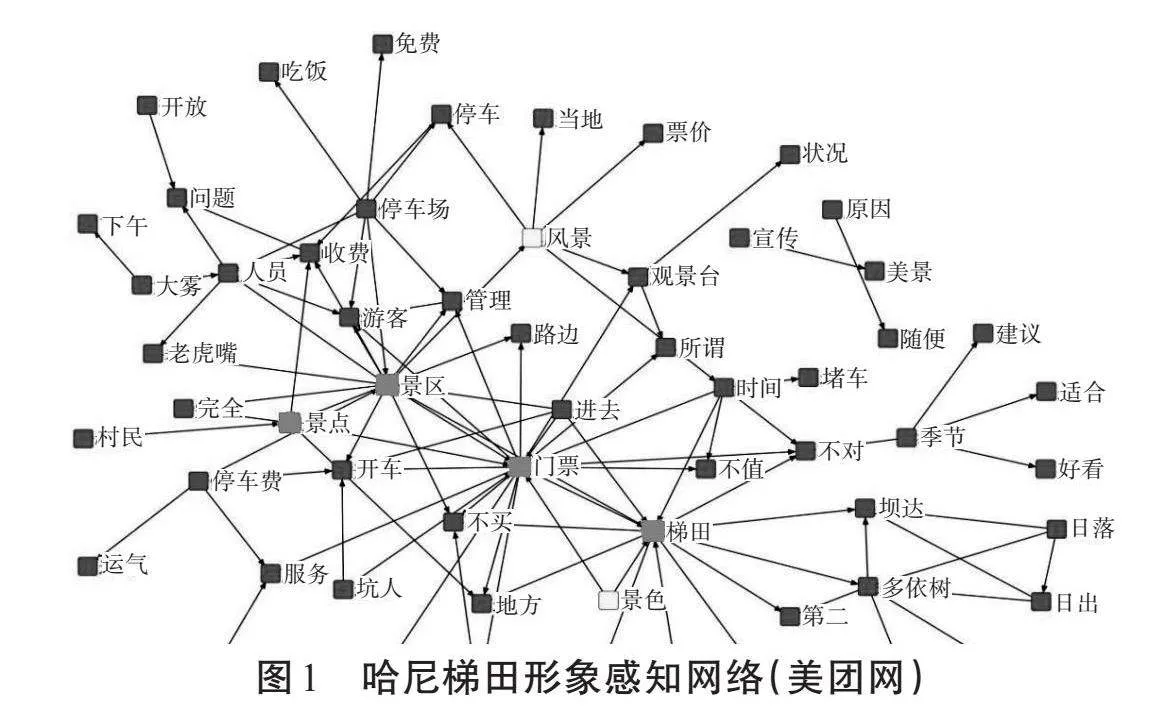

如圖2所示,在同程網的語義網絡圖中,節點之間形成具有一定規模的多核心網絡結構。核心層按照邊的疏密程度依次為“梯田”“景點”“景區”,作為遺產核心和景觀主體的“梯田”已經能夠被絕大部分旅游者所感知并形成映像。過渡層在整體上是對核心層內容的描述,說明旅游者對“梯田”的旅游形象已經具有一定水平的感知。

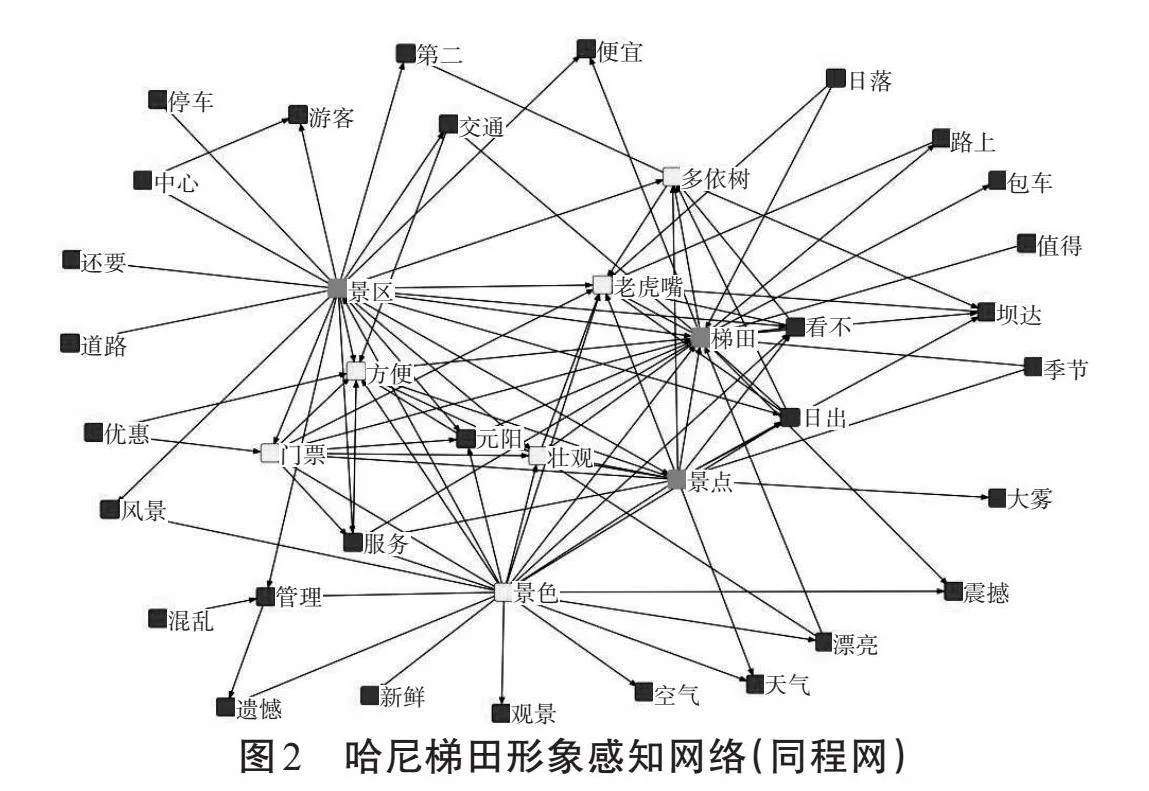

如圖3所示,在攜程網的語義網絡圖中,節點之間已形成以“梯田”和“元陽”為中心的雙核心網絡結構。邊緣層、核心層與過渡層的聯系十分緊密,部分旅游者能夠感知主要旅游吸引物,也可以根據以往經歷和實際體驗對哈尼梯田進行評價。基本上能夠表達出哈尼梯田的整體形象,即具有民族意義的世界高原農耕文化遺產旅游地,說明哈尼梯田已在部分旅游者的感知中呈現出積極的旅游形象,對哈尼梯田的文化價值內核具有相對明顯的感知。

哈尼梯田景區不同景點的旅游吸引物與自然地理環境、農業生產活動緊密相關,是人類活動與地理環境和諧共生的顯著反映,其具有的典型人地性特征對較低感知水平的旅游者來說相對困難。低感知水平旅游者形成的語義網絡圖,各個層次之間的邏輯關系比較混亂,對作為遺產核心和景觀主體的“梯田”沒有感知。對于具有中等感知水平的旅游者而言,語義網絡圖中出現“梯田”進一步靠近核心層的情況,各層次的高頻詞也出現向“梯田”趨近的現象,且各層次之間的邏輯關系明顯加強,說明“梯田”的映像已經初步形成。

3 多平臺旅游主體感知差異的原因分析

3.1 景觀的相似性導致游客對遺產地形象感知單一

哈尼梯田景區內不同景點的旅游吸引物具有高度相似性,導致旅游者對遺產地的形象呈現相對單一的結果,旅游者很難在不同景點對梯田景觀產生不同的旅游體驗,進一步導致旅游者的重游率不高。例如,自駕游或跟團游的旅游者僅用幾小時到2天的時間感受梯田,旅游活動多為在梯田觀景點拍照、欣賞日出日落和云瀑云海,在梯田景區的互動和體驗少;而選擇花費至少1周到梯田進行度假和康養的旅游者則會擁有充足的時間到不同村寨感受哈尼文化和梯田景觀,在梯田景區的互動和體驗較多。

3.2 落后的基礎設施削弱了游客對遺產地形象的感知

元陽哈尼梯田景區不合理的門票收費制度和落后的交通基礎設施本身不在形象感知的范疇內,但是其對梯田景區的形象感知產生了重大影響。景區內不合理的門票收費制度直接影響旅游者在景區內的體驗和感受,從而間接影響旅游者對哈尼梯田的形象感知效果,使旅游者對梯田景區的感知部分集中于門票收費制度,并對形象感知產生間接的消極作用。

3.3 旅游者的群體差異導致對遺產地形象感知差異

美團網、同程網和攜程網的用戶群體和業務領域具有顯著差異。攜程網的主要目標客戶是商旅用戶,并借助垂直布局酒店、機票預訂、跟團游產品吸引一、二、三線城市的用戶;美團網則更加注重當地用戶的生活體驗,并圍繞當地生活服務與出行吸引來自中小城鎮的用戶;同程網主要為用戶提供交通出行的票務服務,以微信平臺作為主要的流量入口,用戶數量和使用的便捷程度均能得到保障。

對不同旅游平臺的語義網絡圖進行分析,發現旅游者主體對旅游吸引物的形象感知能力、評價描述能力等也會在一定程度上影響梯田景區的感知形象完整程度。旅游者的旅游素養和旅游經驗對某一旅游目的地的形象感知具有重要影響,水平較高且能夠準確感知某一旅游目的地形象的旅游者不太需要景區管理者對其進行引導,他們對旅游目的地的形象感知及價值判斷可以根據自身的經驗進行挖掘和探索。

4 結論與討論

在原有基礎上保持甚至增強紅河哈尼梯田農業文化遺產地的旅游吸引力,對紅河哈尼梯田農業文化遺產地的旅游發展和遺產保護具有十分重要的意義。基于旅游者在不同網絡旅游平臺的網絡文本數據和對當地居民的實地訪談數據,對所有數據進行詞頻分析和語義網絡綜合分析,并結合深度訪談和語義網絡圖,對紅河哈尼梯田遺產旅游形象感知的主體差異進行分析,得出以下結論。不同網絡平臺的旅游者對紅河哈尼梯田旅游形象的感知結果具有程度差異,主要是因為景觀的相似性導致游客對遺產地形象感知單一,落后的基礎設施削弱了游客對遺產地形象的感知能力,旅游者的群體差異導致遺產地形象感知差異等。

因此,引導和幫助旅游者在旅游目的地獲得對景觀主體和旅游核心的完整感知是提升旅游目的地旅游形象的必要手段。現階段,元陽哈尼梯田景區內已在大坪公路和旅游環線上建成多個民俗村,可以在不同的民俗村開展不同的梯田活動以吸引旅游者對哈尼文化和梯田旅游進行深度體驗。另外,在景點內設置遺產解說系統可以對旅游者的形象感知起到積極作用。

實際上,世界遺產旅游目的地的旅游活動是多個利益主體共同作用的結果,而旅游活動是影響世界文化遺產地社區可持續發展最主要的因素之一[36],厘清遺產地旅游活動背后的利益主體關系,對旅游發展與遺產地可持續發展具有重要意義。關注當地居民在哈尼梯田旅游活動過程中的經濟地位問題,就是關注梯田經濟發展背后利益分配機制的失衡問題;協調好“當地居民-地方政府-旅游主體”之間的關系,就是協調好“生活地-遺產地-旅游地”三者之間的關系,從而形成三方合力,共同打造哈尼梯田具有民族意義的世界高原農耕文化遺產旅游地的整體形象。

參考文獻:

[1]樊亞明,孫正陽,張曉莎,等.基于UGC數據的農業文化遺產地景觀意象感知研究:以龍勝龍脊梯田為例[J/OL].桂林理工大學學報,1-11[2024-02-05].http://kns.cnki.net/kcms/detail/45.1375.N.20221010.1003.002.html.

[2]HUNT J D.Image as Factor in Tourism[M]. Fort Collins: Colorado State University, 1971.

[3]CROMPTON J L. An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image[J]. Journal of Travel Research,1979,17(4):18-23.

[4]涂文慧,岳菊,戴湘毅.北京房山區旅游形象感知研究:基于網絡文本分析視角[J].經營與管理,2020(1):132-138.

[5]張春娥.廣州旅游目的地形象感知研究:基于網絡文本分析[J].華南理工大學學報(社會科學版),2015,17(4):25-32.

[6]MUNHURRUN P R, NAIDOO S P. Examining the structural relationships of destination image, perceived value, tourist satisfaction and loyalty:case of mauritius[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015(175): 252- 259.

[7]GREAVES N, SKINNER H. The importance of destination image analysis to UK rural tourism[J]. Marketing Intelligence amp; Planning,2010, 28(4): 486-507.

[8]CHEN C F, TSAI D C. How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?[J]. Tourism Management,2007,28(4): 1115-1122.

[9]LIAN T H, YU C H. Impacts of online images of a tourist destination on tourist travel decision [J]. Tourism Geographies,2019,21(4):635-664.

[10]劉力.旅游目的地形象感知與游客旅游意向:基于影視旅游視角的綜合研究[J].旅游學刊,2013,28(9):61-72.

[11]馮蓉.基于網絡文本的青海湖生態旅游目的地形象的建構[J].黑龍江生態工程職業學院學報,2022,35(4):25-28.

[12]周子怡.用戶生成內容模式下“無地方性”餐飲對旅游目的地形象的建構:以蘇州十全街為例[J].旅游縱覽,2022(5):92-94.

[13]吳小根,杜瑩瑩.旅游目的地游客感知形象形成機理與實證:以江蘇省南通市為例[J].地理研究,2011,30(9):1554-1565.

[14]曲穎,李天元.旅游目的地形象、定位和品牌化:概念辨析和關系闡釋[J].旅游科學,2011,25(4):10-19,48.

[15]高靜.旅游目的地形象、定位及品牌化:概念辨析與關系模型[J].旅游學刊,2009,24(2):25-29.

[16]卞顯紅.旅游目的地形象、質量、滿意度及其購后行為相互關系研究[J].華東經濟管理,2005(1):84-88.

[17]黎潔.論旅游目的地形象及其市場營銷意義[J].桂林旅游高等專科學校學報,1998(1):15-18.

[18]陸鋒.新媒體時代的旅游目的地宣傳和營銷[J].旅游學刊,2018,33(4):1-3.

[19]陶偉.中國世界遺產地的旅游研究進展[J].城市規劃匯刊,2002(3):54-56,80.

[20]張子昂,黃震方,談志娟,等.基于IPA方法的旅游地形象定位分析:以南京市為例[J].南京師大學報(自然科學版),2014,37(2):134-139.

[21]盧嘉新,甘萌雨,李美秀.基于文本分析和扎根理論的廬山旅游形象研究[J].林業與生態科學,2020,35(4):449-455.

[22]孔妮.城市旅游感知形象與投射形象對比研究[J].合作經濟與科技,2022(12):36-39.

[23]白丹,馬耀峰,劉軍勝.基于扎根理論的世界遺產旅游地游客感知評價研究:以秦始皇陵兵馬俑景區為例[J].干旱區資源與環境,2016,30(6):198-203.

[24]孫曉東,倪榮鑫.中國郵輪游客的產品認知、情感表達與品牌形象感知:基于在線點評的內容分析[J].地理研究,2018,37(6):1159-1180.

[25]宋炳華,馬耀峰,高楠等.基于網絡文本的TDI感知探究:平遙古城實證分析[J].干旱區資源與環境,2016,30(3):202-208.

[26]朱中原,王蓉,胡靜等.西南民族旅游地形象感知對比研究:以西江千戶苗寨、龍脊梯田和傣族園為例[J].中南林業科技大學學報(社會科學版),2019,13(3):100-106.

[27]劉超,胡夢晴,林文敏,等.山岳型景區旅游形象感知研究:基于2014—2016年黃山網絡游記分析[J].山地學報,2017,35(4):566-571.

[28]李志飛.少數民族山區居民對旅游影響的感知和態度:以柴埠溪國家森林公園為例[J].旅游學刊,2006(2):21-25.

[29]王敏.基于網絡文本分析的殷墟旅游形象游客感知研究[J].地域研究與開發,2019,38(5):115-119.

[30]SHEVCHENKO S, KIM H, KIRILENKO A. Cultural differences in pictorial destination images Russia through the camera lenses of American and Korean tourists[J]. Journal of Travel Research,2014,54(6):1219-1223.

[31]VU H Q, LI G, LAW R,et al. Exploring the travel behaviors of inbound tourists to Hong Kong using geotagged photos[J].Tourism Management,2015,46:222-232.

[32]曹興平,賀涵,馮琴,等.基于游客照片的皖南古村落目的地意象:以安徽宏村為例[J].資源科學,2020,42(5):933-945.

[33]鄧寧,鐘櫟娜,李宏.基于UGC圖片元數據的目的地形象感知:以北京為例[J].旅游學刊,2018,33(1):53-62.

[34]章侃豐.哈尼梯田遺產區視覺景觀評價及其保護關鍵區識別[D]. 昆明:云南師范大學,2018.

[35]周小鳳,張朝枝.元陽哈尼梯田遺產化與旅游化的關系演變與互動機制[J].人文地理,2019,34(3):154-160.

[36]屈冊,張朝枝.元陽梯田原住民的遺產認同:基于話語分析的視角[J].旅游學刊,2016,31(7):43-51.