作為文化映射的篆刻藝術

真正在學術研究層次上關注先秦璽印應始于元代。元人俞希魯針對吾丘衍“三代無印論”提出了商榷意見,他在《集古印譜》的序言中,認為蘇秦佩六國相印,“殆亦周之遺制”。為什么這種討論不僅在歐陽修《集古錄跋尾》闕如,甚至在南宋趙明誠與洪適等人那里也無甚識見?其中很重要的原因,即在于璽印的觀念變遷。

自古以來,璽印皆用于取信以利決斷,具有鮮明的實用功能。《釋名》云:“璽,徙也。封物使可轉徙而不可發也”;“印者,信也”。按此聲訓,則亦可釋“章,彰也”。《系辭》認為“書契”取諸“夬”卦,有決斷之意。這種功能內涵至晚從周朝的“璽節”制度一直沿用至今。因此,無論印章如何發展,保持誠實守信是其最原初和最本質的要求。隨著南朝至唐宋時期官方大多鈐印于書畫作品以示鑒藏之信,宋元書畫家尤其是米芾、趙孟頫等文人開始敏銳地覺察到印章實具古雅之美,于是明清文人紛紛開始在書畫作品上鈐蓋印章,以示姓名、齋號、官職,或以箴言雅句寄托志趣,以致書畫作品實際成了集“詩書畫印”于一體的綜合藝術。這是印章從取信明斷的實用功能到兼有審美裝飾功能轉變的重要契機。晚明董其昌有言:“書畫之與印學,非夫合之雙美、離之兩傷者耶?”又道:畫家有神、妙、能、逸四品,而“小印亦有之”,且自詡其所藏“李斯九字小璽”便是“人巧極天工錯”的神品。此風延及清代,特別是在乾嘉金石考據學的加持下,印學與篆刻藝術的發展更加突飛猛進。自元人提出宗法漢印,晚明朱簡又力倡先秦小璽,篆刻藝術也就正式奠定了自身的師法譜系。清人將秦漢印比作山之昆侖脈、水之星宿海,且“印之宗漢,如詩之宗唐,字之宗晉”。審美層面詩書畫與篆刻的合流,導致了篆刻藝術迅速確立了自身的價值目標——不再僅如宋人所謂以金石補史,也不再如明人那般“為談藝者所取資”,而是將之納入精神修煉之域。翁方綱在《銅鼓書堂藏印·序》中認為,古印“生動神憑,專務質樸,于拙處求古人”,且認為輯譜者“忠孝淵源,即茲鑒藏品藻之間,莫非心畫所形,渾乎粹氣……豈僅為藝術家賞玩之資已乎?”

以上璽印觀念變遷史的概述雖顯粗疏,卻能夠初步揭示師古的基本內涵。可見篆刻的取法絕不僅是臨摹幾方秦漢印那么簡單,而是應在“通古今之變”的基礎上,理解璽印自身存在的價值訴求,古人常以“神理”謂之。于筆者個人而言,只要是師古,則首先不能違背“印者信也”的初衷。這種“信”的精神,源于印人對自我盡可能深刻的體認,并誠實而勿自欺地通過字法、章法、筆法、刀法乃至用石法加以表現。其次,審美體驗之所以高于感官刺激,乃是因為前者給予印人提供了一條實現精神升華的路徑。清人王昱有言:“學畫所以養性情,且可滌煩襟、破孤悶、釋躁心、迎靜氣”,篆刻當與之同功同理,而且奏刀入石之際,更增一分飛沙走石、鑿破鴻蒙的快意。

晚清至近現代以來,隨著考古不斷取得重大發現,學者在研究商周先秦文字與璽印領域獲得了巨大的突破。自同治年間吳式芬《雙虞壺齋印譜》首次正式將“古璽”單列于秦漢印之先,至陳介祺《十鐘山房印舉》更試圖從時代以及地域序列細分古璽類型。趙之謙等人在此學術進步的基礎上,更是于古無所不取,大大拓展了篆刻藝術的審美內涵和表現力。羅福頤于1930年出版《古璽文字徵》,為古璽篆刻在篆法上鋪平了道路。也正是受到眾多先賢學術成果的沾溉,筆者對先秦古璽印風格的創作充滿期待并付出了很大努力。元代以來,篆刻史上大凡出現杰出印人,無不是立足于時代金石學術的高地之上。北宋金石學初興,即有米芾與蘇軾于書畫用印;南宋金石學繼盛,則有趙集賢、王元章制印;明代中后期古印譜頻出,更有晚明“雪魚之老蒼,亦步之秀勁,梧林之渾厚,嘯民之雄健,不韋之奇正雜出,參能之各體兼長”(清吳鈞《靜樂居印娛》);乾嘉金石學大熱,迨至民國,于是杰出印人如完白、缶廬等更無計數。趁此近現代古文字學、璽印學累累碩果之余波,當代印人更是創變迭出。故而順時應勢,筆者希望持之以恒地鉆研先秦璽印,但愿能傳薪續火、有所成就。

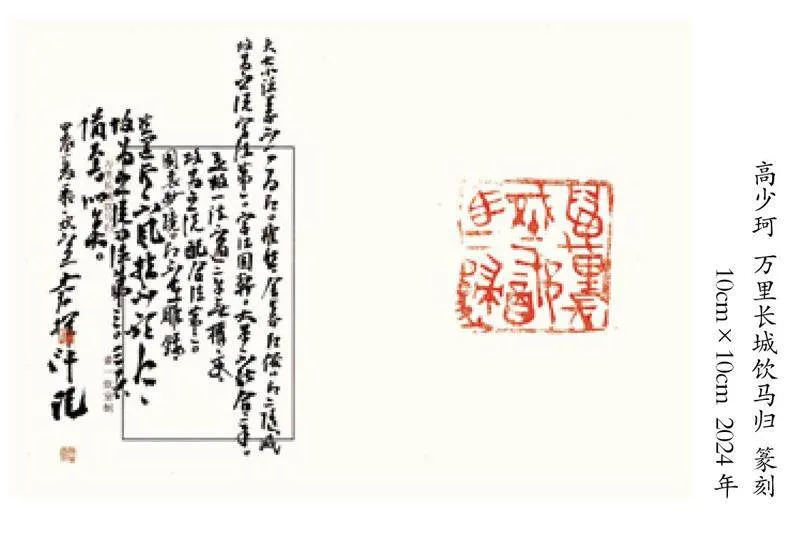

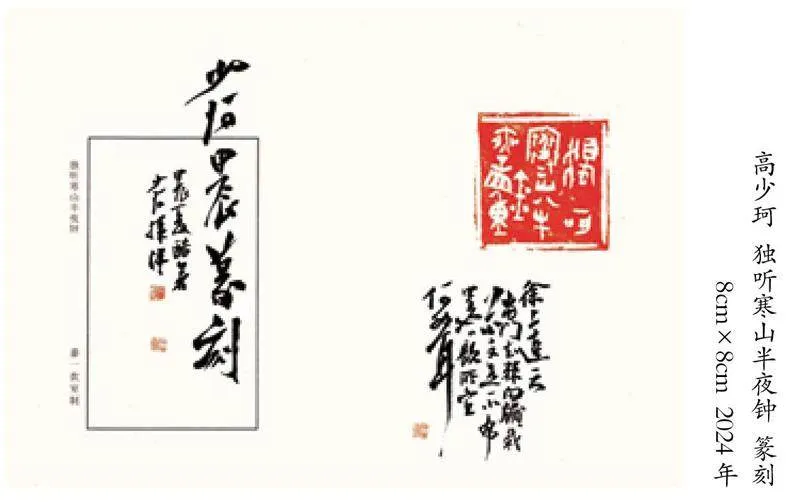

王國維認為一代自有一代之文學,則印人也當一代有一代之印藝。這里所謂的“一代”,包括時代的政治、經濟、科技、文化、思想演變以及傳統積累等合力因素。雖至為復雜,但當代篆刻所面臨的新境主要有如下數端:首先是學科定位問題。在當代篆刻藝術應不僅屬于傳統金石書畫,而且連同后者一道進入了美術學學科,甚至是視覺文化的范疇。其次,以互聯網為中心的融媒體也從根本上改變了篆刻的傳播形態以及藝術資料的顯現方式。而最重要的是,相對于百年前,當下篆刻藝術的受眾在知識構成、審美趣味以及情感訴求上都發生了顛覆性的變化,這些因素迫使當代印人不得不在深入學古的同時作出變革。從篆刻藝術本體不發生異化的前提出發,印人創變的場域,只能從其核心藝術語言,諸如刀、石媒材以及篆法等要素中謀求。先秦古璽篆法保有鮮明的“陌生感”,而且空間表現余地最大,適于從中挖掘當代人情感體驗的沖突與多元性內涵。篆刻藝術須如三棱鏡將單純的白光散射出七彩光芒那般,讓不同讀者從各種角度觀照自身的審美訴求。為此,筆者試圖通過以刀入石的形態、速度、力量以及偶然性努力達成始料未及的刻痕效果。說到底,唯有古人所謂的“人巧極天工錯”才是通向藝術高峰的唯一道路。

(作者就職于黑龍江藝術職業學院)