Ⅴ級圍巖雙側壁轉CD法技術研究

摘"要:文章皆在研究隧道Ⅴ級圍巖條件下雙側壁導坑工法轉CD法工法施工的可行性、技術條件要求、體系轉換原則、導洞掌子面的安全保證措施、監控量測的安全保證措施以及各導洞工序的管理等技術難點。通過總結經驗,優化調整措施方法,為同類型隧道施工中Ⅴ級圍巖雙側壁導坑轉CD法轉換方法、支護參數及安全控制提供參考。

關鍵詞:Ⅴ級圍巖;雙側壁轉CD法;監控量測

中圖分類號:U455.4A451543

0 引言

隨著環境保護要求逐步加大,地質勘察手段和設計施工技術不斷優化與完善,施工工法與支護參數與圍巖等級的匹配也更加多樣化,遵循了動態施工的原則。因此同一大跨度隧道由于圍巖等級劃分更加詳細而采用了多種施工方法,工法之間的轉換需要綜合考慮圍巖細微變化導致工法、支護參數調整以及安全、經濟、高效等問題,而CD法、雙側壁導坑法及其他工法間轉換還涉及臨時支護調整引起的受力工況改變、監控措施難度加大及安全風險增加等問題。本文以Ⅴ級圍巖條件下雙側壁轉CD法施工進行研究,從工法轉換過程導洞掌子面掘進控制、臨時支護調整方法進行研究,綜合考慮機械設備施工影響以及安全、效率問題,分析可行性及最優效果,并結合超前地質預報、掌子面揭露圍巖素描、監控量測等實際資料,進一步對支護參數、安全步距進行優化。通過總結經驗,優化調整措施方法,為同類型隧道施工中Ⅴ級圍巖雙側壁導坑轉CD法轉換方法、支護參數及安全控制提供參考。

1 依托工程情況

本文以某項目工程為依托,項目全長3 700.21 m,道路等級為城市主干路,雙向四車道。道路起點橫穿現狀山地,地勢高差>120 m,設置雙洞隧道穿越山體。西線隧道長712 m,東線隧道長751 m,隧道圍巖等級全部為Ⅴ級。由于圍巖等級細化,施工采用3種施工方法,分別為雙側壁導坑法(Ⅴ級SS5a-1)、CD法(Ⅴ級SS5b)、CRD法(Ⅴ級SS5a-2),圍巖變化時各工法間需要轉換過渡。因雙側壁導坑法轉CD法施工難度較大,本文主要通過研究雙側壁導坑轉CD法施工技術的合理運用,使轉換技術方便、快捷,施工安全、質量可控,各項指標均達到設計、規范要求,降低了施工成本,具有良好的經濟效益和社會效益。

2 雙側壁轉CD法工法對比研究

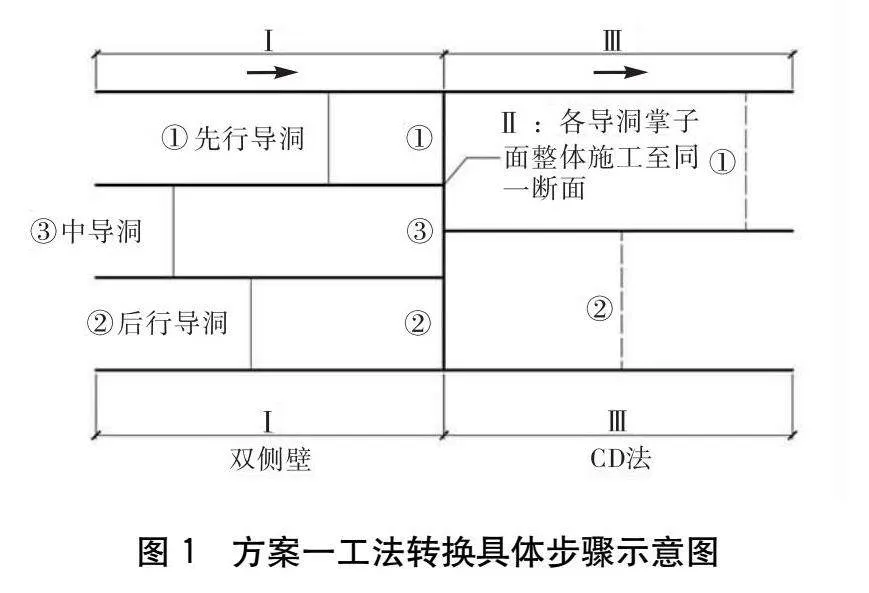

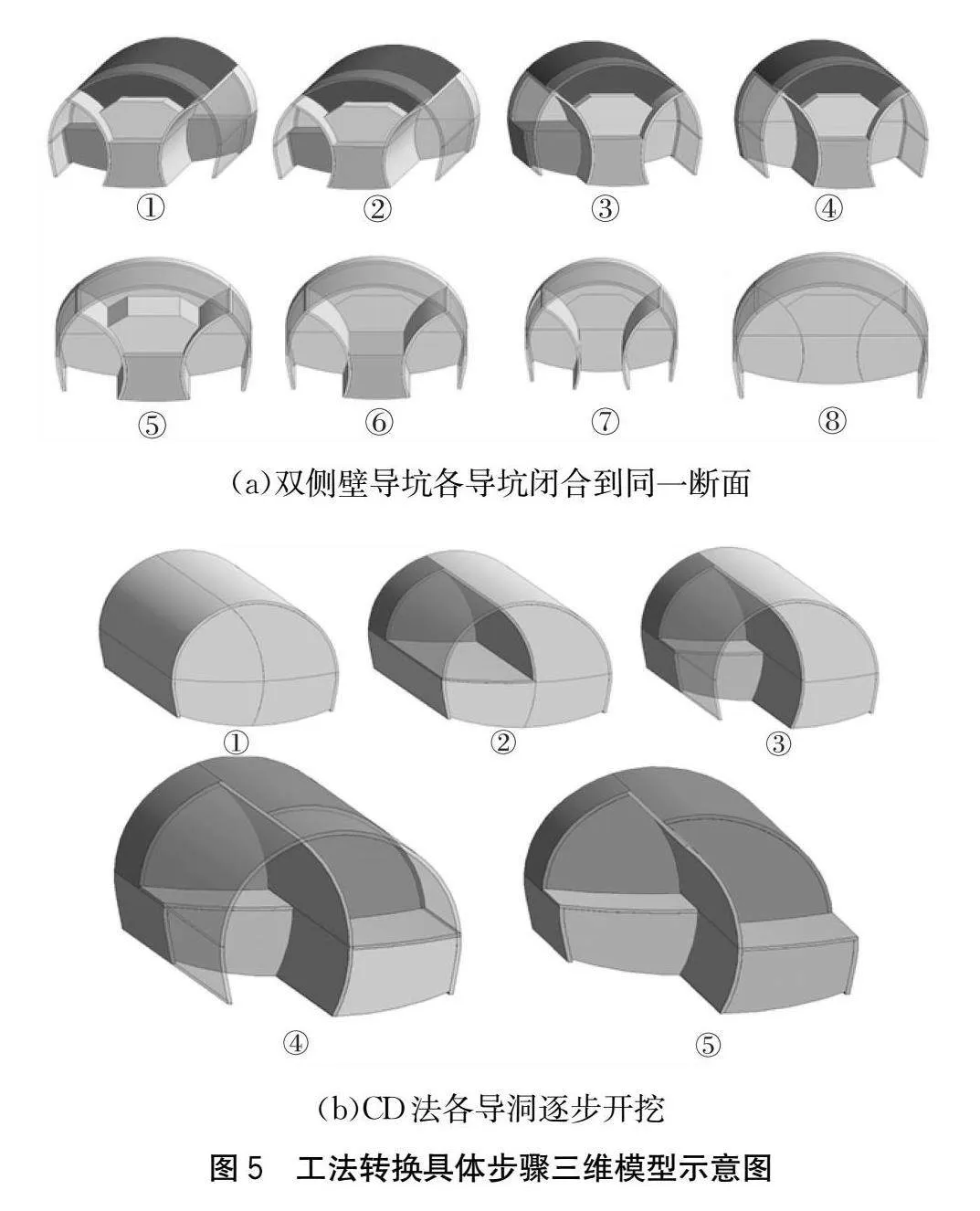

方案一(圖1):雙側壁各導洞閉合到同一斷面,再進行CD法開挖。

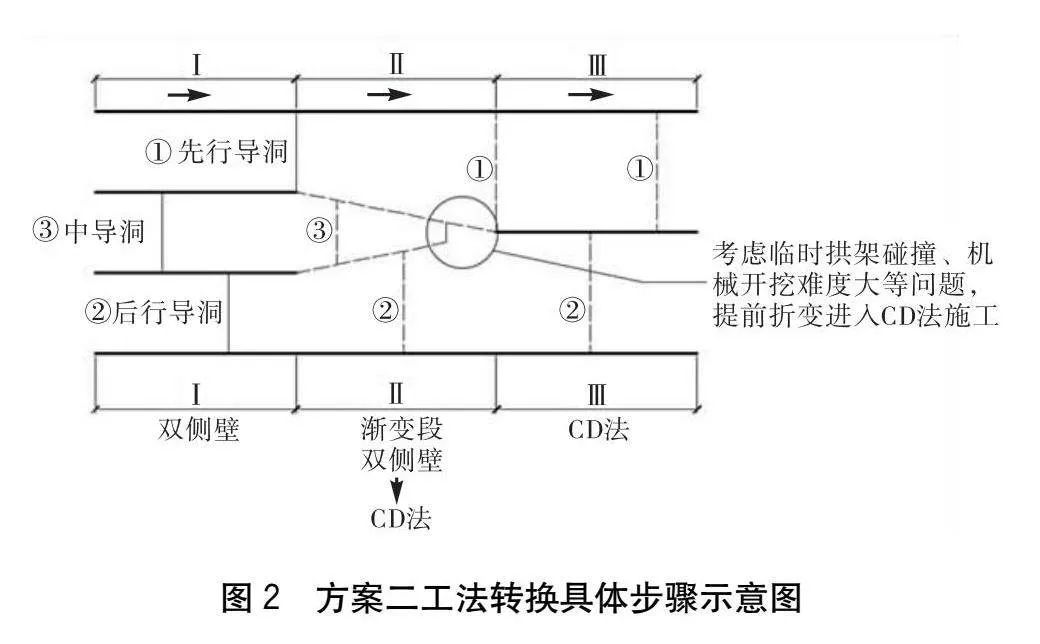

方案二(圖2):不暫停掌子面,通過調整導洞作業空間逐步由雙側壁過渡到CD法,通過左右導坑不斷向中壓縮,逐榀減少中導坑橫向尺寸,直至消除中導坑,實現CD法的轉換。

方案一雙側壁各導洞施工到同一掌子面再進行CD法施工,先導洞掌子面①暫停掘進時間約10 d;而方案二不暫停掌子面,通過調整導洞空間逐步由雙側壁過渡到CD法需要約15 m距離。由于導洞掘進空間逐步增加,需要微調爆破控制及拱架等加工參數(每榀拱架需根據漸變段開挖面進行實測實量控制加工),機械設備因為作業空間及角度等原因粗修整不到位后需要加大人工修整難度,每循環增加作業時間約1.5 h,同時漸變段中各導洞拱架需要待開挖后才能通過實測實量確定由于左右導洞沉降變形后的準確尺寸參數,每一循環增加約2.5 h,初期支護型鋼拱架為0.6 m/循環,則長15 m距離需要增加時間約為15/0.6*(1.5+2.5+2.5)/24=6.8 d。理論上,方案二相對于方案一完成工法轉換時間減少約3 d,但是增加了作業難度,延長了掌子面開挖到支護完成的時間,由于施工段圍巖屬于Ⅳ~Ⅴ級泥質粉砂巖,整體穩定性差,巖體承載力低、變形量大,有明顯的崩解性、流變性、易擾動性等問題[1],遇風遇水極易軟化崩解,極大增加了圍巖變形甚至掌子面崩塌的風險,且在方案二的Ⅱ階段漸變段末尾位置,雙側壁臨時拱架都向中線彎曲會發生碰撞而無法安裝,只能直接轉換為CD法進行施工。這會導致施工過程中出現較大的臨空面,此段最難施工,爆破難以控制,大型機械設備無法進行開挖,人工使用小型設備的開挖時間不可控,無法及時支護控制變形,對安全極為不利。

軟弱圍巖大跨度隧道施工時首先要保證安全性,再考慮成本和進度[2],Ⅴ級圍巖條件下工法轉換過程中導洞掌子面穩定控制、臨時支護拆除初期支護受力變化控制及安全步距調整整體施工安全控制相對困難,為降低施工技術難度,確保施工精度、質量安全可控,Ⅴ級圍巖雙側壁轉CD法按方案一,采用雙側壁工法各導洞閉合到同一斷面,再進行CD法工法掘進支護。

Ⅴ級圍巖雙側壁轉CD法技術研究/

龍兆敏,吳明學,梁屹澄

3 雙側壁轉CD法工法原理及技術要求

根據地勘資料、設計圖紙要求的轉換樁號,結合超前地質預報、掌子面地質描述、監控量測結果,安全、合理優化工法、轉換樁號;雙側壁導坑法各導坑初期支護依次閉合成環到同一斷面形成整體受力(過程根據要求逐步拆除臨時支護),對閉合到預定轉換樁號的各掌子面進行錨噴支護(如有必要采用錨桿、掛網、型鋼加固組合等措施);雙側壁各導坑施工到同一斷面后按照CD法開挖工序進行施工:CD法工法施工前安全步距必須符合相關要求,仰拱到掌子面安全步距需控制≤30 m,設計為≤40 m;二襯與掌子面安全步距≤60 m,設計為≤70 m;監控量測符合要求且無異常,連續3 d沉降變形≤1 mm;CD法施工嚴格按照“管超前、嚴注漿、弱爆破、短進尺、勤測量、早封閉、速反饋、控沉陷”的原則,直到完全轉換到CD法施工。

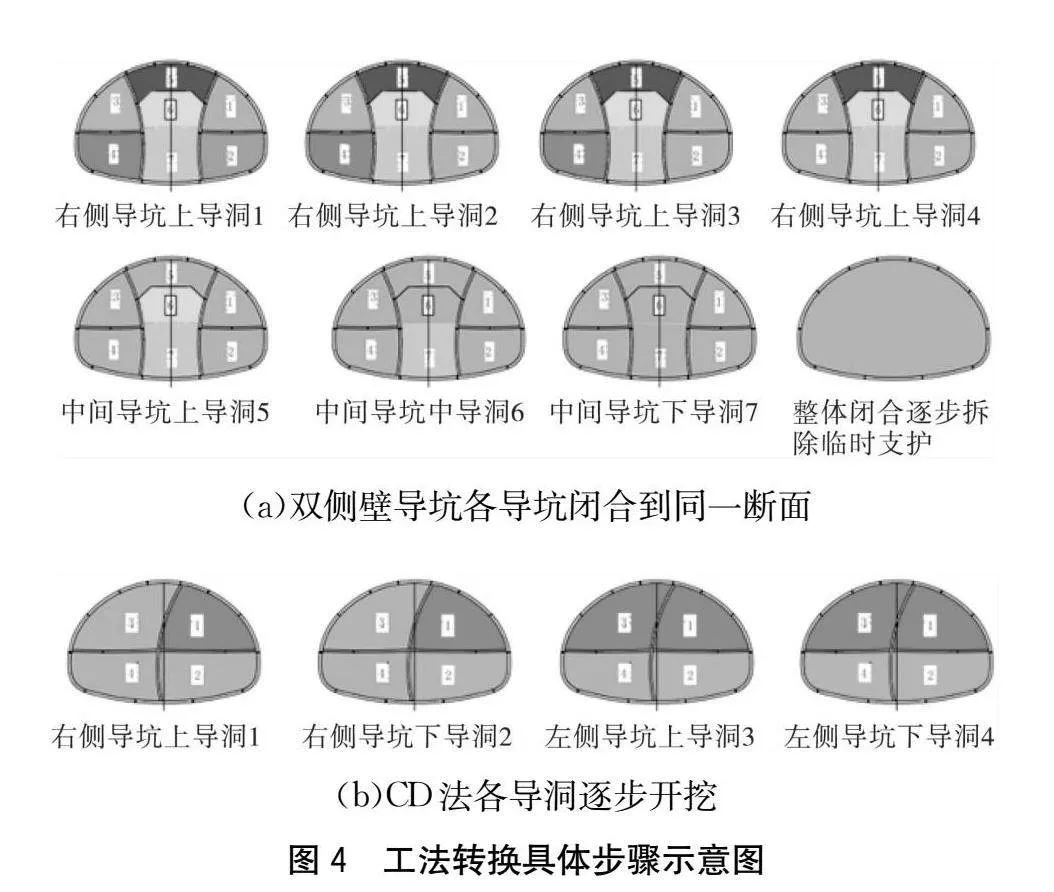

工法工藝流程如圖3~5所示。

4 施工組織及技術控制

(1)右線雙側壁各導洞依次閉合到同一斷面,對掌子面采用8 mm、20 cm×20 cm鋼筋網片加10 cm厚C25噴射混凝土支護,各導洞閉合成環形成整體閉合,根據監控量測結果逐步拆除臨時支護,利用洞渣回填至CD法上導洞高度,作為CD法導坑上部開挖施工便道及平臺。

(2)CD法施工準備:雙側壁導坑施工到同一斷面后需要進行CD法施工的相關準備工作,拱架加工、監控量測工作(監控量測趨于穩定或達到穩定)、仰拱(仰拱盡量緊跟掌子面,安全步距≤30 m及二襯安全步距≤60 m)滿足要求,做好安全技術交底及相關安全保障措施。

(3)CD法導坑施工:監控量測顯示初支穩定后可進行CD法放樣掘進施工,工法轉換施工遵循“管超前、嚴注漿、弱爆破、短進尺、勤測量、早封閉、速反饋、控沉陷”的原則,并做好臨時橫撐、堆土反壓等相關安全控制措施。

(4)CD法各導坑循序推進,完成工法轉換:加強掌子面地質情況素描、監控量測指導施工、遵循“管超前、嚴注漿、弱爆破、短進尺、勤測量、早封閉、速反饋、控沉陷”的原則,按照設計圖紙、規范、方案要求做好CD法各導洞掘進施工,嚴控安全步距,完成CD法各導洞掘進,安全完成雙側壁到CD法工法轉換。

5 施工質量控制

小導坑先后按既定樁號進行閉合,對掌子面進行有效支護,并做好監控。

嚴格控制仰拱、二襯安全步距(仰拱≤20 m、二襯≤40 m),有效防止工法轉換過程不利因數導致沉降過快。監控連續3 d無異常且≤1 mm/d,雙側壁臨時支護拆除每循環2~3榀并做好拆除前、中、后觀察及監控。

閉合到同一斷面后進行CD法導坑推進支護施工。CD法推進過程嚴格按照該段圍巖進行安全步距控制,仰拱≤20 m,二襯≤40 m。

施工臺階時如有必要及時施作臨時支護,確保受力明確,材料加工簡單,初支拱架成環后進行工法轉換。對掌子面采用50 mm、3.5~5.0 m長、1.0 m×1.0 m梅花型小導管超前注漿支護加固,圍巖面采用8 mm、20 cm×20 cm鋼筋網焊接加固,噴10 cm厚C25混凝土封閉,如有滲水,需做好相關引排措施。

6 工法轉換意見及建議

在隧道施工中各工法轉換施工無法避免,由于隧道施工過程復雜、圍巖受力狀態多變,其轉換方法成為工程中的難題[3],因此需要加強圍巖的判定,動態設計、動態施工,做好安全保障措施。

在實際施工過程中:(1)需加強利用長短超前地質預報結合方式有效提高預報準確性,有條件進行超前鉆探增加預報可觀性,提高工法轉換安全性;(2)合理優化支護參數,通過提高型鋼拱架型號(設計型號為Ⅰ20b,調整為Ⅰ22b)、加密型鋼拱架間距(設計要求間距為60 cm,調整為50 cm)、加長超前支護(設計要求長度為3 m、搭接長度為1.5 m,調整為長度4 m、搭接長度為2.5 m)等形式增加安全保障措施;(3)仰拱及二襯安全步距緊跟,在有限條件下,仰拱、二襯安全步距按照極限進行施工,有效提高安全保障,避免由于工法轉換產生不利影響;(4)加強現場組織管理,提高工序銜接合理性,遵循隧道施工安全原則,提高工法轉換安全質量。

7 結語

隧道施工過程中,采取合適的工法轉換方案,盡可能地減少圍巖擾動和應力集中,確保在規定工期內順利完工。因三車道及以上隧道具有跨度大、工法復雜及轉換頻繁等特點,文章以某項目隧道工程為例,通過加強超前地質預報及掌子面圍巖描述,優化導洞安全步距及支護參數,有效提高了掌子面圍巖穩定及初支的穩定,采用合理施工工法轉換,有效提高施工安全及施工進度,通過該隧道工法轉換安全有效實施,驗證了Ⅴ級圍巖雙側壁轉CD法施工技術的可行性。參考文獻:

參考文獻:

[1]葉亦文.軟弱圍巖淺埋隧道施工方法研究[J].工程技術研究,2023,8(21):38-40.

[2]彎曉林.侵入巖蝕變帶軟巖隧道大變形規律與穩定性研究[J].國防 交通工程與技術,2023,21(2):36-39.

[3]李鵬程.CD法轉雙側壁法對大斷面隧道圍巖變形的影響[J].中文科技期刊數據庫(全文版)工程技術,2021(10):91-94.20240412