融合發展的深度探索

中國石油走出了一條油氣與新能源融合的能源轉型道路。

“油氣熱電氫”綜合性能源供應格局初步形成,中國石油走出了一條典型的油氣與新能源融合發展的轉型道路。

這條道路,是中國石油與時代要求的同頻共振,是中國石油對保障國家能源安全的責任擔當,是中國石油應能源結構深度調整、綠色低碳發展要求的主動求變。

是誓言,亦是承諾。

立足油氣主業

為什么中國石油短短幾年內在新能源的賽道上跑出了加速度?為什么中國石油在擔負油氣保供壓艙石的使命下,新能源業務能夠多點開花、蓬勃發展?

2023年3月,國家能源局印發的《加快油氣勘探開發與新能源融合發展行動方案(2023—2025年)》指明了思考的方向。

“推動油氣與新能源融合發展是石油企業更好地貫徹落實國家能源安全新戰略,推動實現‘雙碳’目標的重要戰略途徑和現實選擇。”中國石油經濟技術研究院能源戰略規劃所所長袁榴艷說。

作為壓艙石的傳統能源企業,中國石油一頭連著油氣供應保障,一頭連著低碳環保。這對能源保供的數量、質量、效能都提出了更高要求。立足油氣主業發展新能源,是時代的要求,也是中國傳統油氣企業轉型發展的必由之路。

“中國石油發展新能源,不會離開油氣這個主業,而是要融合發展。”中國石油油氣和新能源分公司新能源事業部總經理蘇春梅說,“這是傳統油氣企業發展新能源最現實的路徑。油氣和新能源融合發展是油氣上游企業發展新能源的重點方向,可以充分發揮油氣企業的優勢。”

在中國石油,這種優勢包括在勘探、開發、生產和運營方面積累的豐富技術經驗和專業知識,還包括擁有自備電廠、土地及地下儲氣庫等廣泛的基礎設施網絡。“這為開展風光發電、儲能調峰、管道摻氫等業務提供了基礎條件。”蘇春梅說。

這種優勢還在于油氣企業既是產能大戶又是用能大戶,具有強大的綠電消納能力。中國石油綠電消納能力強、油氣生產綜合性能源應用場景豐富,通過分布式智能電網、源網荷儲多能互補、“油氣熱電氫”聯供,可拓展清潔低碳高效的綜合性能源服務。

“要把新能源的優勢和傳統化石能源的接口做一個無縫連接,在實際操作中非常具有挑戰性。”中國石油大學(北京)碳中和未來技術學院副院長徐泉說。

中國石油選擇了一條安全的轉型路線——一方面將綠色低碳納入企業“五大戰略”中,另一方面通過“三步走”戰略,預計到2050年左右,新能源新業務產能達到其國內能源總產量的半數以上。

具體行動中,中國石油從不同層次促進油氣與新能源融合——

在油氣開發建設中,依據區域資源分布,設計新能源利用方案,制定合理的低碳指標,實現“建設融合”;在生產現場開展分布式新能源供能,使得地面生活、地下開采均盡可能采用綠電,形成“生產融合”;在各油氣田企業,加快油、氣、新能源在建設及運行中的資源共享和優化配置,通過一體化建設、運行和評價,實現“管理融合”;探索油氣與新能源協同開發技術,最大程度地發揮資源優勢,實現“油氣+新能源”一體化開發,推動實現“技術融合”……

付出總有回報。《中國石油2023社會責任報告》顯示,中國石油溫室氣體排放總量1.88億噸,甲烷排放強度同比下降超10%,煉化業務揮發性有機物排放總量同比下降 6.25%,氮氧化物排放總量同比下降2.93%。

立足油氣主業發展新能源,中國石油寫下了濃墨重彩的一筆。這一筆是傳統能源企業解放思想的一筆,是中國石油腳踏實地做好油氣與新能源融合文章的一筆。

加大清潔替代

8月4日,位于查干湖畔的新立油田Ⅲ區塊迎來了零碳示范區建成一周年。一年前,我國第一桶零碳原油在這里誕生。

一般來說,油氣生產是能源消耗大戶。零碳原油是怎么實現的呢?

據新立采油廠常務副廠長張成明介紹,通過建設風光發電、儲能替代網電,新立油田Ⅲ區塊實現了100%綠電替代;通過地熱、光熱、儲熱、空氣源熱部分替代燃氣加熱,實現區塊部分熱力清潔替代;剩余化石能源消耗的碳排放,則通過二氧化碳注入驅油和封存,實現剩余碳排放中和。

為促進零碳示范區建設,吉林油田在這里采用大井叢平臺。與傳統分散式建井相比,大井叢平臺采用“豎井+水平井”的打井模式,大幅減少了土地占用、電路架設、管道鋪設、日常管理等方面的支出,具有井場面積大、閑置土地集中等特點,有利于多種能源技術的集成落地。

以2022年3月正式建成投產的新立油田Ⅲ區塊16號大井叢平臺為例。該平臺建有油井56口、水井16口,油井全部采用液動直驅型抽油機,鋪設的532塊光伏板的發電量占場區整體用電的1/3以上;周邊建設1臺3兆瓦風機、1臺400千瓦風機,所發的風電足夠場區使用。

數據顯示,一年間,新立油田Ⅲ區塊零碳示范區內綠電自然占比達到100%,發電219萬千瓦時,注入二氧化碳3600噸,替代天然氣51萬立方米,實現每生產1噸原油減排二氧化碳0.175噸。以清潔替代為抓手,吉林油田的油氣與新能源融合發展呈現出廣闊的前景。

在能源轉型推進的過程中,能源的安全穩定、清潔低碳與價格可接受被認為是一個“不可能三角”。而綠電在油田的使用,既能滿足油氣開發需求,又清潔低碳,再加上余電上網帶來的經濟效益,可謂一舉三得,是能源轉型的有效實踐。

“目前,中國石油綠電主要通過自建自發自用和外部交易兩種方式消納。”中國石油油氣和新能源分公司新能源事業部的王洪宇說。其中,自建自發自用的方式既能充分發揮自然資源、土地礦權、工程作業等優勢,又能滿足自身的用能需求,助力可再生能源電力消納。

綠電的自建自發自用,讓油田嘗到了甜頭。

在遼河油田,光伏發電讓采油廠淘出了“真金白銀”。僅興隆臺采油廠就完成油田區域光伏發電設備并網14898千瓦時,累發綠電1402萬千瓦時,減少外購電成本支出1230萬元。

在吉林油田,有效利用風電光電,截至今年5月,新能源發電量累計突破5億千瓦時,綠電替代創效達1.9億元,1/4生產用電實現清潔替代,減少二氧化碳排放近39萬噸。

“油氣田開發是一個大型用能現場。在傳統的生產模式中,這些電力通常來自火電。如果將火電替換成綠電,可以在一定程度上降低油氣田開發的二氧化碳排放。”王洪宇說。

除了自建自發自用外,企業可以通過外部交易的方式與需求企業直接簽訂售電協議。

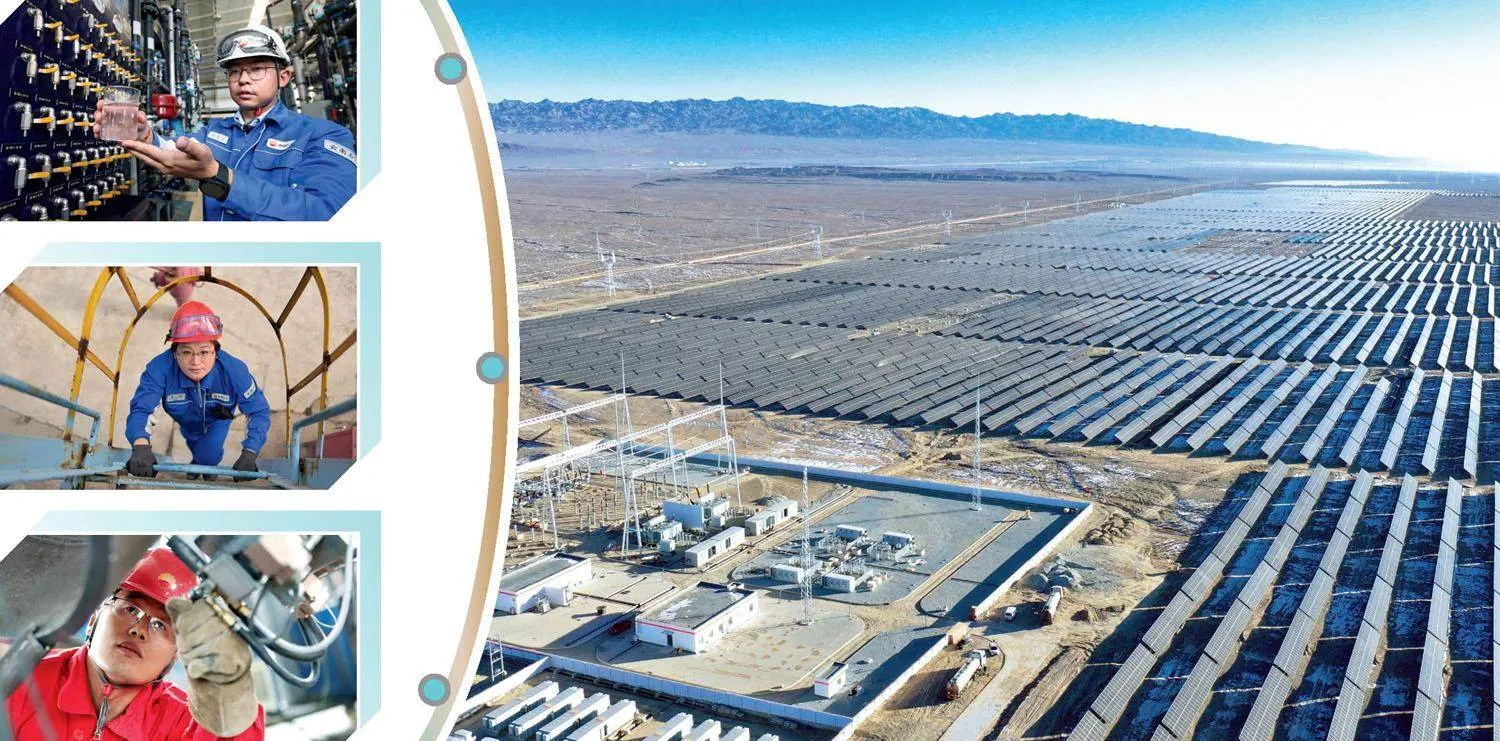

2022年,玉門油田開發的200兆瓦集中式光伏發電示范項目所生產的綠電陸續上網。通過中國石油統一購售電平臺進行交易,年度為企業創利超3000萬元,成為玉門油田結束18年虧損歷史的重要支撐。

塔里木油田尉犁縣10萬千瓦光伏發電項目和且末縣10萬千瓦光伏發電項目經過限額調試后,已進入全容量滿發狀態,將太陽能源源不斷轉化成電力送往千家萬戶,助力地方能源結構、產業結構、經濟結構轉型升級。

塔里木油田新能源事業部生產運行部副主任李晉鋒表示:“為了讓綠電有‘路’可走,我們克服太陽能波動性、間歇性給電力系統安全穩定運行帶來的影響,強化項目并網管理和運營,保障光伏電站穩定運行發電。”今年8月,塔里木油田獲得了首筆“陽光”電費,標志著光伏發電項目正式進入收益階段。

“清潔能源的替代一方面降低了油田企業的二氧化碳排放,另一方面為未來油田發展帶來了更多的可能性。”王洪宇說。曾經的能耗大戶正在華麗轉身。

規模化多能融合發展

國家“十四五”發展規劃和2035年遠景目標綱要中,明確提出“清潔能源基地”一詞。

袁榴艷認為,油氣上游企業大多位于華北、東北、西北地區,風光資源豐富,且礦權區內地理空間廣闊,有利于布局風光發電項目;廢舊礦井、鹽穴、熔鹽等可助力建設長時儲能以及二氧化碳封存設施。

在這些得天獨厚的優勢下,中國石油在全國布局了六大新能源產業基地:京津冀地熱供暖示范基地、玉門清潔轉型示范基地、吉林綠色協同發展示范基地、大慶綠色低碳可持續發展示范基地、青海清潔電力生產基地、新疆綠色能源產業化發展示范基地。

新能源產業基地的建設,讓中國石油的新能源建設呈現規模化趨勢。

8月5日,中國石油京津冀最大規模的地熱供暖項目集群方案獲得批準。從2018年單一的曹妃甸新區供熱,到如今的集群供熱方案,中國石油地熱清潔供暖項目已覆蓋北京、河北、河南、山東、陜西等10余個省份。2023年,中國石油在全國范圍內共有11個地熱項目入列冬供方陣,累計建成投運地熱供暖面積超4000萬平方米。地熱發電、地熱養殖等技術同步發展,實現地熱資源的梯級利用、用足用好。

不止地熱。在大慶油田林甸160萬千瓦風光發電項目現場,這個中國石油裝機投資最多、規模最大的風光發電重點工程,今年上半年開工規模達到74.4萬千瓦、新增并網規模達到10.9萬千瓦。目前,大慶油田在研在審在建的新能源項目達50項,總裝機規模170萬千瓦,預計2024年末建成中國石油規模最大的百萬千瓦級低碳油氣生產基地。

大而不同。中國石油不只將目光聚焦在規模上,更注重新能源規模發展下的多能融合。

今年5月,青海省發改委下發《2024年青海省電力行業重點項目開發建設方案》的通知。其中,中國石油擬建的100萬千瓦風光氣氫項目赫然在列。

這個風光氣氫項目位于青海省海西州,配套綠電制綠氫,計劃2024年與新能源本體同步建成投產,是中國石油首個萬噸級綠氫項目。如果按每小時制氫能力10萬立方米來計算,該項目每年可至少生產氫氣7萬噸。

至此,中國石油已有4個正在推進的綠氫項目。其余三個項目——內蒙古境內的鄂爾多斯蘇里格300萬千瓦風光氣儲氫一體化示范項目、甘肅境內的長慶油田油氣田區域50萬千瓦風光一體化綠氫基地項目、青海省境內的青海油田格爾木100萬千瓦風光氣氫項目,同樣是結合風光項目以綠電制綠氫。

“融合場景豐富,可實現油氣與不同品類新能源的融合發展,突出不同能源之間的互補性、耦合性;也可實現油氣與產業鏈延伸資源的縱向融合發展,突出油氣開發過程中產生的相關資源的回收利用。”能源戰略專家許磊說。

2022年2月10日,國家能源局《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》明確,要完善油氣與地熱能以及風能、太陽能等能源資源協同開發機制,鼓勵油氣企業利用自有建設用地,發展可再生能源和建設分布式能源設施,在油氣田區域建設多能融合的區域供能系統。

中國石油努力建設“油氣熱電氫”綜合性能源公司,就是為了“推動單一油氣業務向油氣、地熱、風光發電、氣電、綠氫、儲能等多元供能轉型升級,力求打造多能互補、保障有力、高效靈活、經濟適用的綜合性能源供應服務體系。”袁榴艷說。

進一步發揮優勢,中國石油正在積極探索天然氣+煤炭+新能源的風光氣煤儲一體化模式、綠電—綠氫—新材料加工一體化模式等,推進資源、技術、市場深度融合,實現跨領域跨行業協作,多方聯合打造化石能源與新能源全面協同融合發展的低碳能源生態圈,支撐國家新型能源體系建設。

靈活創新發展思路

有這樣一組記錄——

2000年6月6日,中國石油華北(北京)新能源有限公司成立,主營太陽能發電技術服務、熱力生產和供應等;2021年7月8日,中油新能源(北京)有限公司成立,主營發電、輸配電和加氫儲氫等業務;2024年8月28日,天津市濱海新區港油新能源有限公司成立,業務范圍包含新興能源技術研發、發電技術服務、儲能技術服務……

至今中國石油已涉足多家新能源企業,其中既有獨資也有合資。這背后有著細致的考量。

相較于發展油氣業務,傳統油氣企業大力推進綠色轉型、拓展新能源業務,猶如摸著石頭過河。因而,“敞開門、走出去,互通有無、增進本領,創新新能源發展模式,成為快步發展的必要舉措。”王洪宇說。

尤其是近4年來,中國石油通過與新能源賽道上的出色企業合作,新能源朋友圈越來越大。與這些朋友,中國石油或著力通過合作擴展新能源業務領域,或著力通過合作開發新能源技術。

7月初,中國石油注資聚變新能(安徽)有限公司,占股20%。一時間,中國石油要搞核業務的消息傳播開來。

據了解,此次聚變新能新增的股東除了有央企背景的中國石油昆侖資本外,新增的股東合肥科學島控股有限公司為中國科學院合肥物質院的全資子公司,實力不可小覷。

在許磊看來,這種強強聯合、深化新能源科技交流合作,有利于傳統能源企業快速進入新領域,擴大新能源領域科技合作,建立產學研用聯合攻關模式,建立包括科技風險投資、收購等在內的多元化技術獲取渠道,構建中國石油新能源開放式創新大格局。

中國石油新能源朋友圈里不乏地方政府相關部門。以青海油田為例。

青海油田專門設立新能源事業部,成立能源戰略合作工作專班,固化企地交流機制,實行企地合署辦公,與青海省發改委、能源局等部門召開對接會、專題會40余次,形成了“1+1+20+N”工作成果,即1個框架協議、1個總體方案、20個專項方案、N個重點項目清單,確定了重點合作項目22個。

創新的合作模式結出綠色果實。作為青海省和中國石油攜手推動能源轉型發展的開篇之作,中國石油首個百萬千瓦新能源集中式并網發電項目——格爾木燃機電站重啟及配套新能源項目正在全力以赴迎接機組整套啟動。

對外的合作如火如荼,對內的合作方興未艾。

2023年3月15日,中國石油深圳新能源研究院和大慶油田共同建立的新能源聯合研發中心在大慶揭牌。這是中國石油首家新能源聯合研發中心,目的是加快推進在氫能、地熱能、儲能、智能微網等領域的科研攻關和成果轉化。

如今,靈活多變的新能源發展思路讓中國石油的新能源道路越走越寬。聯合聚力,讓中國石油新能源發展更加扎實,同時促進了新能源人才、技術的交流。在多方合力與自身持續加大投入的基礎上,中國石油或將在新能源業務領域不斷實現輝煌戰績,而且有望快速突破一些關鍵的“卡脖子”技術,例如新型儲能技術等。

瞄準充電終端

在新能源的產業鏈上,從研發到生產經營,甚至是更遠的領域,中國石油不斷延伸。

新能源汽車市場井噴式增長。充電基礎設施作為其中關鍵一環,正成為各大企業競相爭奪的焦點。中國石油敏銳地捕捉到了這一市場機遇,加速推進充電網絡布局。

通過成立多家涉及充換電業務的公司,中國石油不僅在傳統加油站的基礎上增設了充電設施,而且積極探索超充、快換、光儲充檢等新技術應用,力求在新能源補能領域占據先機。

2022年11月,中國石油注冊資本6000萬元成立新能源公司——中油綠電新能源有限公司,進一步豐富了在電動汽車充電及充電樁銷售等環節的業務布局。值得一提的是,在經營范圍中,電動汽車電池制造赫然在列。一時間,“中國石油要造電動車電池了”刷了屏。

2023年9月,中國石油攜手上汽集團、中國石化、寧德時代等行業巨頭,共同投資40億元成立了上海捷能智電新能源科技有限公司,標志著中國石油正式切入新能源汽車動力電池租賃及換電服務領域。

對普天新能源100%股權的收購,更是中國石油在充電領域的一次重磅布局。普天新能源作為國內充電行業的先行者,豐富的運營經驗和龐大的充電網絡,無疑將為中國石油的充電業務注入強大動力,助力其快速躍升至充電行業的前列。

這一系列動作,均顯示出中國石油在新能源領域“多點開花”的戰略意圖,展現了中國石油在新能源領域的前瞻布局,為其后續在充電、換電市場的深入拓展奠定了堅實基礎。

戰略布局,戰術跟進。中國石油加速布局充電基礎設施,力爭在充換電領域占據領先地位。2023年,中國石油明確提出,要抓住新能源產業發展的關鍵窗口期,完成充電樁業務在全國的戰略性布局,目標直指充換電行業的頭部企業。

在充換電場站等基礎設施的落地方面,中國石油行動迅速且成效顯著。從貴州遵義的首座重卡換電站投運,到吉林、寧夏、上海等多地換電站的相繼建成,再到與蔚來汽車合作在寧夏建設的首座充換電一體站,中國石油不僅展示了在新能源領域的技術實力,而且充分利用了自身在土地、用電、用戶等方面的先發優勢。

在快充領域,中國石油同樣不遺余力。太原南站綜合充電站的投運,不僅滿足了大量電動車的充電需求,而且以高效的充電速度和龐大的充電容量,成為中國石油快充業務的一張亮麗名片。

據統計,截至2023年末,中國石油已新建充換電站507座,累計達到923座,其中換電站69座。這一數據不僅反映了其在充電基礎設施領域的快速發展,而且為其在新能源市場的進一步拓展奠定了堅實基礎。

展望未來,中國石油將繼續加快充電網絡布局,構建全國一張網的充換電服務體系。中國石油計劃在2024年建設充換電站1000座以上,并根據市場需求及時優化調整。這一目標的實現,將有力推動中國石油銷售業務的轉型升級,也將為其帶來新的業績增長點。

隨著新能源技術的不斷進步和應用場景的持續拓展,中國石油在新能源領域的布局將不斷深化。從油氣到新能源,從加油到充換電,積極探索新“舊”融合的中國石油,正逐步構建起一個更加多元化、更加綠色、更加高效的能源供應體系。

責任編輯:陸曉如

znluxiaoru@163.com