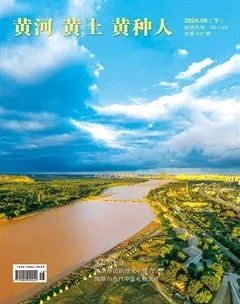

黃河畔的青春之約

我是一名“00后”,生長在黃河岸邊。入職惠民黃河河務(wù)局后,我以一個全新的身份站在黃河岸邊,看到了它的寬闊、壯麗、浩蕩,更從心里感受到了它的蝶變是無數(shù)黃河人奔赴青春之約,日夜堅守?fù)Q來的。

站在黃河邊,我仿佛能聽見歷史的濤聲在耳邊回蕩;河水滾滾向前,我仿佛能看到歷史的車輪在前行;每一次波浪涌起,仿佛都在訴說著古老的黃河故事。

黃河向來“善淤、善決、善徙”,中華兒女治黃的腳步從未停止過。從大禹治水到潘季馴“束水攻沙”,從漢武帝“瓠子堵口”到康熙帝把“河務(wù)、漕運”刻在宮廷柱子上。黃河,這條流淌在中華大地上的母親河,見證了朝代的更替,承載了民族的記憶,它的每一次泛濫與治理,都深深烙印在中國的歷史脈絡(luò)中。

入職后,我擔(dān)任了一次講解工作,對黃河堤岸有了更深層次的了解。黃河堤岸是一幅生動的歷史畫卷,它刻畫著黃河的變遷,也映射出中華民族的堅韌與不屈。

在我工作的歸仁管理段管轄范圍內(nèi),1947年曾發(fā)生過一次“獻(xiàn)磚獻(xiàn)石”運動。當(dāng)時黃河水患嚴(yán)峻,村民們在惠民縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下,在人力、物力嚴(yán)重缺乏的情況下,他們卸石碾、石磨,扒豬圈、雞窩的磚石,甚至老大娘紡線用的壓車石,準(zhǔn)備娶親蓋新房購置的磚瓦料都自愿無償獻(xiàn)出。獻(xiàn)運磚石的隊伍從四面八方運向黃河工地,埽壩順利地被重新整修起來,最終完成了治黃搶險的艱巨任務(wù)。剛筑起的堤壩雖不平整,但阻擋了一次次的洪水,換來了安寧。新中國成立后,對靠水工程按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了整修。

現(xiàn)在,黃河畔,群眾在險工廣場的樹下乘涼,小孩子在嬉戲打鬧;不遠(yuǎn)處,農(nóng)田連片,村莊棋布,儼然一幅人與自然和諧共生的美麗畫卷。

科技,就像那無形的翅膀,讓我們飛得更高、看得更遠(yuǎn)。入職后,我見識到了科技如何從幕后走向臺前,以一種前所未有的方式賦予黃河新的生命力。

以前,老一輩黃河人用雙腳丈量每一段堤防,甚至在雨天的深夜,也會穿著雨披,提著手電筒,守護(hù)著大堤。現(xiàn)在,“三個全覆蓋”成了我們?nèi)粘9ぷ鞯淖罴汛顧n,能精確掌握工程運行狀況,及時掌握汛情險情,為智慧黃河建設(shè)賦能。

“三個全覆蓋”包括視頻監(jiān)控、無人機(jī)、遠(yuǎn)程會商,視頻監(jiān)控可實時監(jiān)控工程重點部位運行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理;無人機(jī)巡查通過對工程的高空巡拍,更直觀、全面地掌握工程總體情況;如遇突發(fā)汛情險情,可及時在沿黃一線建立前線指揮部,通過視頻會議系統(tǒng)參加省、市、縣會商調(diào)度,提高汛情險情處理的時效性。不光如此,電子圍欄、太陽能板照明設(shè)施也在發(fā)揮著它們特有的功能。無數(shù)實時數(shù)據(jù)匯成一條“云黃河”奔涌在全場景、可視化的平臺上,黃河職工坐在辦公室里就可以為黃河“把脈問診”。那些曾經(jīng)困擾我們的難題,如今在科技的照耀下,正逐漸被一一破解。

每一次站在黃河邊,我都會由衷地感嘆,科技的力量正在將黃河的故事續(xù)寫得更加精彩。我看到,科技不僅助力守護(hù)黃河的安瀾,也在守護(hù)著我們的家園,守護(hù)著我們的未來。我堅信,只要我們敢于創(chuàng)新,善于運用,科技將是我們治黃路上堅實的后盾。