堤上聽水 沿河而行

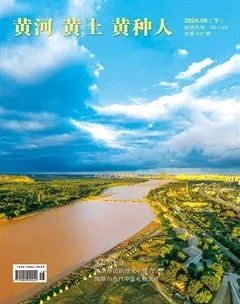

水潤萬物,澤被眾生。黃河下游水道,貫穿山東西北角,一條水線,孕育出千里沃野,灌溉萬畝良田……黃河與大海的撞擊造就了我的家鄉東營——一片古老而年輕的熱土,一座新興的石油城市。生長在黃河尾閭,我在堤上柳葉抽芽時聽河流破冰的脆響,蟬鳴演奏時聽黃藍交匯的激蕩,在堤岸莊稼豐收時聽黃河奔涌的濤聲,冬麥播種后聽祖輩講黃河治理的故事。沿著黃河走,我看到黃河兩岸綺麗的自然風光,看到齊魯大地的文脈賡續、經濟飛躍。

夏日的黃河,急水深流,兩岸外面的田疇上,莊稼油綠無垠。沿著黃河大堤,我到達了入職單位——孫口水文站。孫口水文站位于豫魯交界的黃河之濱,西側坐落著一座名為將軍渡的浮橋,浮橋連接了豫東北和魯西南兩地。恍惚間,奔流的河水將時光的指針撥到那個刻骨銘心的時期。

那是1947年6月,劉伯承、鄧小平率領中國人民解放軍晉冀魯豫野戰軍主力12萬人,在以河南臺前孫口為中心渡口的150千米河段上冒著敵人的槍林彈雨,強渡黃河,一舉突破上有敵機轟炸、岸有重兵把守的黃河天險。渡河成功后,戰士們不打擾鄉親,不拿群眾一針一線,他們鐵的紀律和不畏艱辛、勇往直前的精神深深地印在了鄉親們的心中,故而當地群眾把劉鄧首長乘船渡河的孫口渡口親切地稱為“將軍渡”。

工作在這個傳揚著紅色故事的地方,我仿佛聽見嘹亮的軍號伴著滔滔河水而奏響,仿佛聽見顧炎武發出的“天下興亡,匹夫有責”的吶喊;我仿佛看見焦裕祿書記探流沙、栽泡桐,與自然災害斗爭,改變蘭考面貌的身影,仿佛看到中華兒女踐行著“天行健,君子以自強不息”的民族精神。我們要沿著革命先輩走過的路,共同努力,勇做黃河的弄潮兒,掌未來之舵,講好黃河故事。

滿懷夢想的我邁出青春校園的大門踏入社會的大舞臺,尋求一個機會證明自己的價值,是黃河水文這個大家庭向我伸出溫暖的手給了我希望,讓我重新定位了未來奮斗的方向。在正式入職前,單位為新入職員工召開安全培訓、技能培訓等多方面的會議,讓我受益匪淺。坐在辦公室里,領導、前輩的諄諄教導像汩汩流淌的河水聲縈繞在我的耳畔。我聽到水文人要牢牢系好安全生產的第一粒扣子的囑托,聽到了數字孿生團隊取得原創性突破的欣喜,更聽到了面對黃河下游旱情嚴峻,送“峰”入海的使命呼喚……

在以后的工作中,我將把學習當作終生的課題,不僅是對政治學習,對技能學習一刻也不能放松,勤思多問,尤其是要多向水文工作一線的老前輩請教,多學習他們的經驗,迅速成為精兵強將、行家里手。

進入黃河水文這個大家庭后,我將延續前輩們開拓進取的意識,努力把創新應用到工作中。在水文工作的前線,我要當好“偵察兵”,將水情、雨情、沙情等數據處理好,做好水情報汛工作。水文現代化建設,監測技術方面的創新不可或缺,我將保持創新熱情,時刻關注新技術、新方法在水文監測方面的應用,同時注意與兄弟單位交流溝通,汲取先進經驗,避免走彎路。

我在堤上聽水,聽黃河水西起巴顏、東注渤海;聽那水一路咆哮,吟唱著黃土高原嘹亮的信天游,卷起黃沙,蜿蜒流淌在中華大地。我沿河而行,順著無數水文先輩的足跡,努力當好水文一線的“偵察兵”,在新的征程中更用心地去熱愛,更用心地去工作,更用力地去創造。