助力新時代“黃河大合唱”

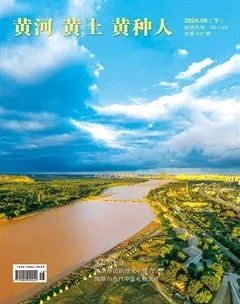

作為一個聽著黃河故事長大的河南人,我知道黃河是中華民族的母親河、生命河,也知道她是一條桀驁不馴的憂患河。我曾游覽過鄭州、開封的地上懸河,也曾于蘭州、臨汾見過令人敬畏的、奔騰咆哮的黃河,如她的名字一樣呈現渾濁的黃色。

經過大學的系統學習,我了解到水沙關系不協調是黃河復雜難治的癥結所在,而無數前輩投身治理黃河的故事不斷激勵我前行,如李儀祉、沙玉清等,都讓我更加堅定了選擇治黃這項工作作為自己的事業。

今年7月,當我真正以黃河治理工作者的身份站在黃河邊,站在西霞院水文站看滔滔河水向東奔流時,我被眼前的黃河水所震驚。通過培訓我了解到,經過20多年調水調沙,實現了水庫“減肥健體”,下游河床“筋通絡”,黃河平穩順暢,人民群眾安居樂業。作為一個初入職場的水文人,面對如此宏偉的自然景觀和調水調沙取得的直觀成果,我的心靈受到了深深的震撼和洗禮。我意識到,自己不僅是一名參與水文測報的工作者,更是一名黃河的守護者,肩負著保護這條大河的重任。

初入職場,即是汛期。我站在防汛抗旱測報的最前沿,目睹了黃河的水流湍急,深刻感受到了肩上那份沉甸甸的責任。水文數據,是防汛抗旱決策的重要依據,每一個數字、每一條曲線,都直接關系到人民群眾的生命財產安全。因此,我深知自己的工作不僅是對數據的記錄與分析,更是對生命安全的守護與承諾。

黃河寧,天下平。每次黃河水的漲落,都是對水文工作精準預測與迅速響應能力的考驗。水文現代化建設給基層一線測站帶來了顯著變化。如側掃雷達測流系統、影像法測流系統等實現了流量在線監測,自動報汛軟件實現了水情自動報送,黃河水文自動整匯編系統實現了資料在線整匯編……新儀器、新設備的投用不僅提高了數據的準確性,為水文測報提供了更加可靠的技術支持,還大大降低了職工的勞動強度,保障了職工的安全。

由于在學校學習的知識多局限于理論,我在學習操作智能平臺時犯了難,一開始,甚至不知道報汛的編碼要求。正當我在為如何使用智能化平臺操作測流儀器等問題撓頭時,站長和同事及時向我伸出援手。在站長的組織下,開展了“西霞院水文站業務能力提升系列培訓”,通過站上全體職工集體參與、共同討論的形式開展水文業務集中學習,人人既是學習者,也是講課人。這讓我在快速適應新環境、融入大家庭的同時,快速地掌握了站上的重點工作及工作流程。在這個過程中,我更加明白了團隊合作的重要性。

在日后工作中,我會時刻保持積極向上的精神風貌,知難而進的工作作風,勇于開拓的創新精神,不斷提升自我,爭做敢擔當、善作為、能吃苦、肯奉獻的新時代好青年,以個人奮斗助力新時代“黃河大合唱”。