MLB世界大賽如何成為最“值錢”的棒球比賽

你一定知道“世界大戰”,但你未必知道“世界大賽”。

作為MLB美職棒大聯盟每年的“總決賽”,世界大賽是棒球界最受關注的賽事,同時也是全球最具商業價值的體育賽事之一。讓我們一起走進世界大賽的百年歷史,探索這項最昂貴的棒球系列賽是如何影響了當代體育世界。

歷史由來

關于棒球在美國的起源有不只一個說法,“上古時代”歐洲板球、Stoolball、Rounders等運動對棒球都有影響,其中比較被認可的一個版本是1845年9月23日在紐約棒球俱樂部與燈籠褲棒球俱樂部之間進行的比賽,采用了接近現代棒球的規則。19世紀中葉,棒球在美國逐漸興起,成為膾炙人口的運動。不過,當時棒球并沒有統一的規則,也缺乏真正的職業聯盟和球隊。

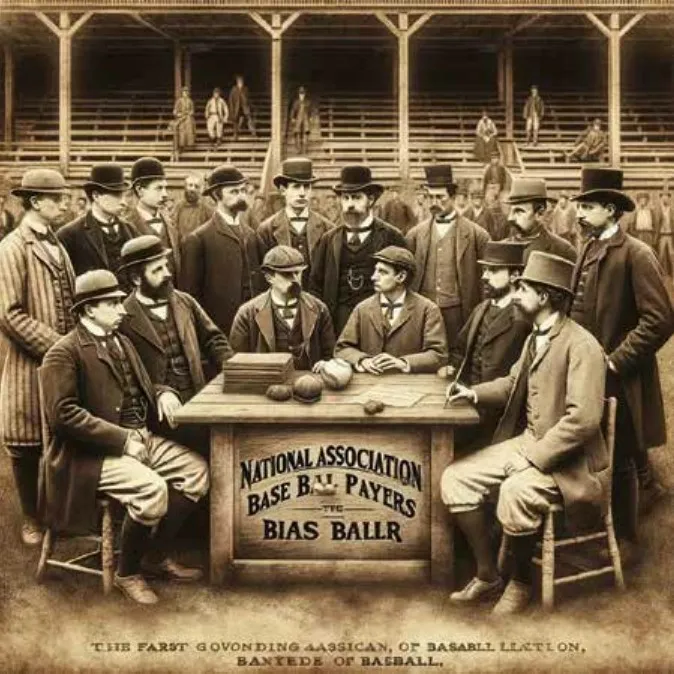

1858年,NABBP(National Association of Base Ball Players,國家棒球運動員協會)成立,開始組織安排紐約地區的俱樂部之間進行比賽,并且收取入場費,單場觀眾人數一度達到4000人左右。這可以算是美國職業棒球的雛形,為這項運動的普及做出了不小的貢獻。后來就連南北內戰期間,都有士兵在各州各地打棒球排遣壓力。因此,棒球在美國早早便有了廣大的影響力。

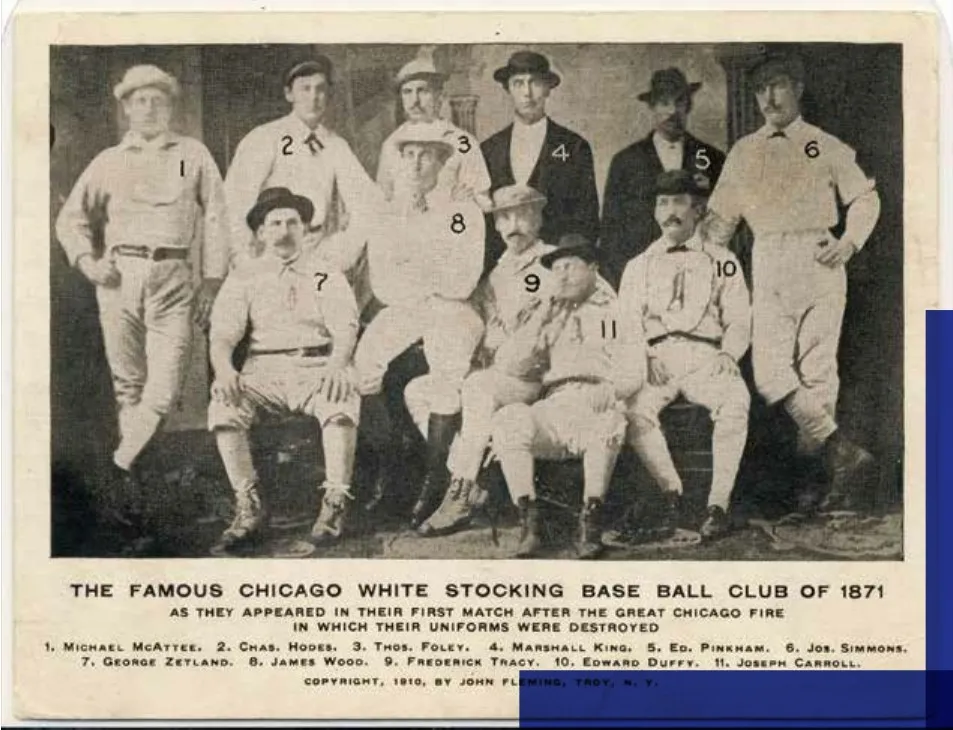

然而,美國棒球真正職業化的起點,往往被歷史學家認為是1871年,NAPBBP(National Association of Professional Baseball Players,國家職業棒球運動員協會,簡稱NA)的成立。它其實就是國家聯盟(National League)的前身,也是棒球第一個正經的職業聯盟。但NA早年的運營并不算成功,球員與球隊的簽約、聯盟制度結構等層面上都不算嚴謹正式。于是在1876年2月2日,芝加哥商人威廉·赫爾伯特(William Hulbert)號召多家俱樂部代表在紐約中央酒店見面,在球隊合同、組織比賽、賽程安排、俱樂部制度等多個細節上達成了進一步規范化的共識。國家職業棒球聯盟(National League of Professional Baseball Clubs)正式成立。

但國聯并沒有一家獨大很長時間,1882年,美國棒球俱樂部協會(American Association of Base Ball Clubs,簡稱AA)成立,成為了國聯的直接競爭對手。兩個聯盟的冠軍球隊也在19世紀末有過不只一次交手,更早成立的NL戰績占優,因此被視為真正的“大聯盟”。

真正能跟國聯競爭的“美聯”,其實是出自1901年,拜倫·班克洛夫特·約翰遜(Ban Johnson)之手。早年國聯的一大問題是現場氛圍過于混亂,管理不佳,氛圍對家庭和女性觀眾并不友好。約翰遜在1894年成為西部聯盟(Western League)的主席后,整頓了球隊紀律性,任何對主審和裁判不敬的球員和教練都會受到罰款。于是,西部聯盟比賽現場的秩序得到了維護,被稱為早年職業棒球中管理最好的小聯盟。

在查爾斯·科米斯基(Charles Comiskey),也就是如今芝加哥白襪的創始人的支持下。約翰遜開始展現了他的野心。買下新球隊并將多支球隊挪到了芝加哥、克利夫蘭、華盛頓特區等更大的城市。做好一切準備后,1901年西部聯盟正式改組為美國聯盟(American League,AL),宣稱自己為大聯盟,與國家聯盟平起平坐。美聯隨即向國聯球員拋出橄欖枝,提供更高的薪水和更好的待遇,迅速提升了自身的競爭力。

美聯的崛起引發了兩大聯盟之間的激烈競爭。雙方為了爭奪優秀球員、球迷和市場,不惜采取挖角、法律訴訟等手段。這種無序競爭導致了球員薪資飛漲、合同糾紛頻發,市場秩序受到破壞,球迷也感到困惑和疲憊。為了解決這些問題,維護棒球運動的長遠發展,兩大聯盟開始意識到合作的重要性。

經過多次談判,1903年,國家聯盟和美國聯盟達成了一項和平協議,決定停止相互挖角,承認彼此的地位,共同促進棒球事業的發展。為了鞏固這一合作關系,他們決定舉辦一項年度的冠軍對決,讓兩大聯盟的冠軍球隊進行比賽,以決出真正的全國冠軍。這項賽事被命名為“世界大賽”(World Series),象征著棒球界的最高榮譽。

首屆世界大賽于1903年10月1日拉開帷幕,由國家聯盟冠軍匹茲堡海盜隊(Pittsburgh Pirates)對陣美國聯盟冠軍波士頓美國人隊(Boston Americans,后更名為波士頓紅襪隊)。比賽采用九場五勝制,吸引了全國范圍內的廣泛關注。

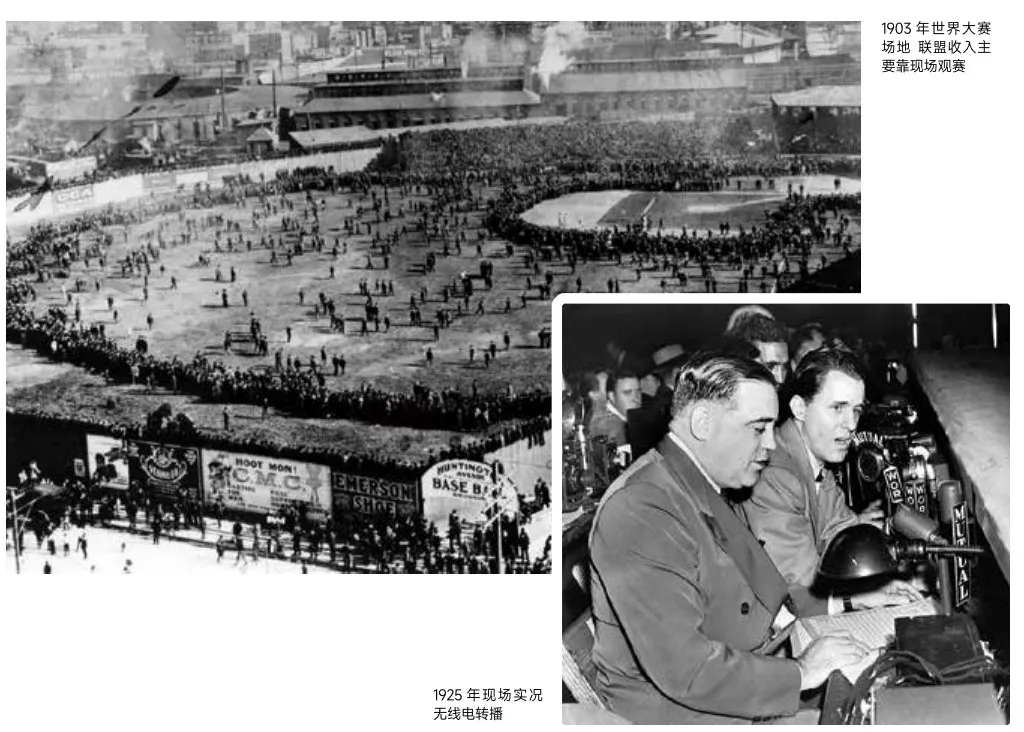

在系列賽的前四場中,匹茲堡海盜隊以3勝1負的成績領先。然而,波士頓美國人隊在接下來的比賽中連勝四場,最終以5勝3負的總比分逆轉奪冠。比賽雙方陣容中有多名球員日后入選了職棒名人堂,包括賽·揚(Cy Young)、霍納斯·瓦格納(Honus Wagner)等大名鼎鼎的傳奇。據Baseball Almanac統計,8場比賽總觀眾人數超過了10萬人次,是一屆不折不扣的經典賽事。

首屆世界大賽的成功舉辦,標志著國聯、美聯正式進入合作共贏的新時代。在職業體育小荷剛露尖尖角的20世紀初,世界大賽成為了美國最受關注的重點賽事之一。而它的價值,也隨著體育媒體和轉播技術的發展而水漲船高。

世界大賽背后的產業

作為全球體育界最具經濟效益的賽事之一,世界大賽不僅是一場體育盛宴,更是一臺經濟引擎,驅動著巨大的商業利益和全球影響力,并在科技進步和全球化背景下,繼續引領著體育運動的潮流。20世紀傳播技術的發展,真正讓美國體育賽事的影響力和商業價值有了質的飛躍,這一世界大賽,便是吃到了這一時代紅利。

第一屆世界大賽舉辦時,美國是沒有無線電的,報紙和雜志是絕大多數球迷獲取聯盟戰報和新聞的渠道。而球隊和聯盟的主要收入來源自然也跟場館現場的消費息息相關:球票、爆米花、飲料等。據美國國會圖書館記載,第一屆世界大賽在波士頓亨廷頓大道棒球場的票價僅需50美分。作為對比,今年世界大賽的平均票價已經在二級市場上創下了歷史新高,高達1703美元。

據威斯康星大學拉克羅斯分校經濟學教授邁克爾·豪珀特(Michael Haupert)的研究顯示,在十九世紀九十年代,美國酒吧中已經出現有棒球比賽實況報道的電報了。1897年,職棒聯盟第一筆“轉播權”的銷售達成,每支球隊能收到300美元,而他們比賽的文字直播報道將通過電報被傳送至全美各地。等到1910年,電影工業的發展讓比賽集錦能被轉為膠片形式出售,于是同年世界大賽的高光集錦被賣出了500美元的價格。短短一年后,球隊老板們通過協商將這個價錢提到3500美元,翻了7倍。

然后到了二十世紀二十年代,無線電成為了美國每家每戶必備的工具,世界大賽也在1922年登上了這一新的平臺,成為全美聽眾都能收聽的賽事。最開始職棒球隊并沒有收取無線電的轉播費用,因為他們覺得這是免費的推廣機會。1925年芝加哥小熊成為第一支日常轉播主場比賽的職棒球隊,沒有收取本地電臺任何費用。

但在1934年,美國經濟最大的巨頭之一福特公司用每年10萬美元的價格買下了世界大賽的無線電轉播權。要知道,這可是大蕭條時期的美國,一間房子平均出售價格為4000~7000美元,一輛新的福特汽車出售價格為500美元左右。10萬美元,能買下一個街區的房子,還能給每家每戶配一輛車。

不過電視,才是給世界大賽帶來天文數字轉播費的關鍵因素。據Sports Business Journal研究顯示,1947年吉列剃須刀公司以65000美元的價格買下了世界大賽的電視轉播權,第二年這個價格直接漲到了14萬美元,第三年世界大賽電視轉播已經超過了電臺轉播的價格:20萬美元對15萬美元。1950年,吉列再度與MLB完成續約,僅1年的電視轉播費就高達80萬美元。值得一提的是,這時候的世界大賽還不是全美轉播的。1951年世界大賽才成為了從東海岸到西海岸都能收看的全美節目。

高昂的轉播費,自然跟世界大賽水漲船高的收視率和觀眾人數有關。我們能查到的數據中顯示,1973年世界大賽場均觀眾人數高達3475萬,那一年美國總人口為2.1億左右。5年后,1978年世界大賽已經成為了全美收視最高的節目,場均觀眾人數接近4428萬。這樣的觀眾體量,讓廣告商們愿意為賽間的廣告位慷慨解囊。利滾利的雪球因此越來越大,世界大賽就此成為了世上最昂貴的棒球賽事。

時間快進到21世紀,雖然美國電視市場已經高度飽和,世界大賽的觀賽人數不再如二十世紀七十年代巔峰那么夸張,但世界大賽依舊有著非同小可的人氣和商業價值。以2019年為例,華盛頓國民與休斯敦太空人的系列賽為轉播方福克斯創造了4億美元以上的廣告收入。

官方贊助商如耐克(Nike)、雪佛蘭(Chevrolet)等,也都與MLB簽訂了長期合作協議。他們的品牌標識在比賽畫面中不斷出現,獲得了極高的曝光度。這種雙贏的合作關系,進一步提升了世界大賽的商業價值。與NFL的超級碗類似——世界大賽期間,廣告和贊助商的投入達到頂峰,企業為了在賽事期間曝光,不惜投入巨資。也難怪福克斯體育媒體集團高級副總裁馬克·埃文斯在采訪中說:“棒球正在復興階段(Baseball is in a bit of a renaissance)。”

奪得世界大賽冠軍,對球隊的經濟影響也是深遠的。根據《福布斯》的統計,球隊在奪冠后的品牌價值通常會提升10%以上。

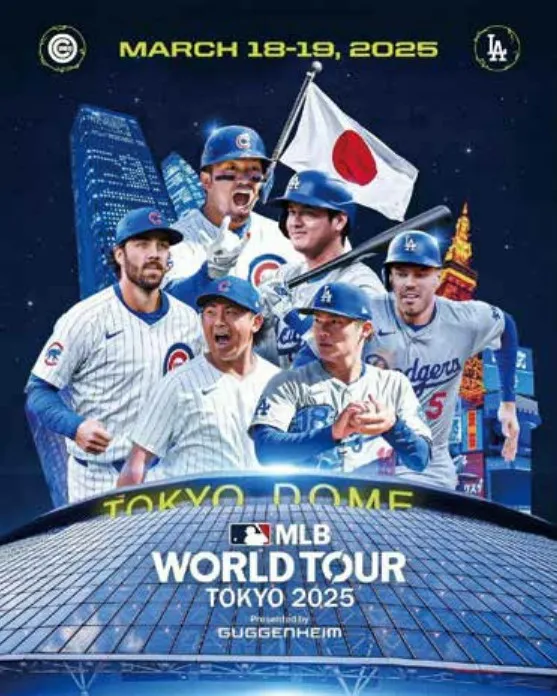

另外別忘了,在現在的社媒時代之下,世界大賽的影響力也早已超越美國,成為全球棒球迷關注的焦點。MLB積極推進全球化戰略,通過在海外舉辦比賽、簽約國際球員等方式,拓展國際市場。

近年來,MLB在日本、韓國、多米尼加、英國等地舉辦了海外賽事,吸引了當地球迷的熱情參與。今年同區宿敵費城人和大都會在倫敦的兩場比賽,共吸引了近11萬名觀眾。而隨著眾多國際球員的加入與崛起,也為MLB帶來了新的市場和粉絲群體。根據2024年的統計,MLB賽季揭幕日名單中有近28%的球員出生在美國以外的國家。本屆世界大賽中,多名球星均是國際球員:日本的大谷翔平和山本由伸,多米尼加的胡安·索托和特奧斯卡·埃爾南德斯、巴哈馬的小杰斯·奇佐姆、委內瑞拉的格雷伯·托雷斯等。

這時候不由得引人遐想:或許有朝一日,我們能看到一場在海外舉行的“世界大賽”?

世界大賽經典時刻

聊到這里,相信大家對MLB世界大賽的歷史底蘊和商業價值有了比較清晰的概念。那么我們回到棒球本身:MLB世界大賽的百年歷史,可謂是群星閃耀。一百個棒球迷心中,可能有一百個經典的時刻。我們最后就簡單盤點一下,讓大家在看球之余也能有些談資。

首先,一棒絕殺對手成英雄這樣的經典橋段,在世界大賽可是上演了不只一次:1975年紅襪與紅人的史詩對決,卡爾頓·費斯克(Carlton Fisk)在第12局擊出決定勝負的本壘打,他跳起并揮動雙臂,仿佛在用意念將球引導回界內的畫面,永垂不朽;2001年第七場,響尾蛇隊擊球員路易斯·岡薩雷斯(Luis Gonzalez)在九局下半面對揚基傳奇終結者馬里亞諾·里維拉(Mariano Rivera),擊出了一記平飛安打,成功將跑者杰伊·貝爾(Jay Bell)送回本壘,讓建隊僅4年的亞利桑那響尾蛇首次奪冠;還有1991年世界大賽第七場的吉恩·拉金(Gene Larkin)、1993年第六場的喬·卡特(Joe Carter)、1953年的比利·馬丁(Billy Martin),等等。

同時,在世界大賽無數璀璨的瞬間中,揚基和道奇都有堪稱棒球界神話般的故事,值得回味。

我們先回到1932年的世界大賽,紐約揚基對陣芝加哥小熊。系列賽第三場比賽在小熊隊的主場瑞格利球場進行。魯斯在比賽中面對著小熊隊球員和球迷的嘲諷與挑釁,氣氛異常緊張。

在第五局的打擊中,面對著對方投手和全場的噓聲,而魯斯卻氣定神閑站在打擊區,伸出手指指向中外場的方向,仿佛在預告自己即將擊出本壘打。接下來的一球,他果然大力揮棒,球飛越了中外場的圍欄,正是他所指的方向。

后來,這一壯舉便被稱為“本壘打預告”(Called Shot),成為棒球史上最具傳奇色彩的經典瞬間之一。雖然關于魯斯的動作,是否真的在預告本壘打,至今仍有爭議,但這一故事無疑增強了貝比·魯斯的神壇地位,彰顯了他的自信和非凡實力。

接下來,來到1956年,一個屬于投手的完美時刻。

在1956年的世界大賽第五場,紐約揚基隊再次對陣老對手布魯克林道奇隊。系列賽戰成2比2平,這場比賽至關重要。當揚基隊的投手唐·拉森(Don Larsen)登上投手丘之后,他以毫無瑕疵的表現,面對27名擊球員,沒有讓任何一人上壘——沒有安打、沒有四壞保送、沒有失誤。他投出了世界大賽歷史上第一個也是迄今唯一的完全比賽。

完全比賽,是棒球比賽中最為稀有和輝煌的成就之一。它指的是投手在整場比賽中,讓對方所有27名擊球員全部出局,沒有任何一名擊球員成功上壘。這意味著投手必須在9局比賽中,持續投出高質量的球路,避免被擊出安打。這要求投手始終保證投球質量,全場控球和球威在線,以及其他八人的守備配合,當然還有必不可少的一點運氣。

自從MLB于1876年成立以來,累計進行了超過22萬場比賽。截至目前,正式記錄在案的完全比賽僅有24場,最近一次完全比賽發生在2023年6月28日,由紐約揚基的多明戈·赫曼在對陣運動家時完成。平均每9000多場比賽才會出現一次——這足以說明完全比賽的稀有程度。

而拉森的壯舉,是至今為止唯一一次在世界大賽中完成的完全比賽,增加了其歷史意義和難度系數。成為全世界資深棒球迷心中的巔峰之作,以及所有棒球投手心中的職業夢想,而這“棒球史上最偉大的投球表演之一”,至今無人能在世界大賽中復制。

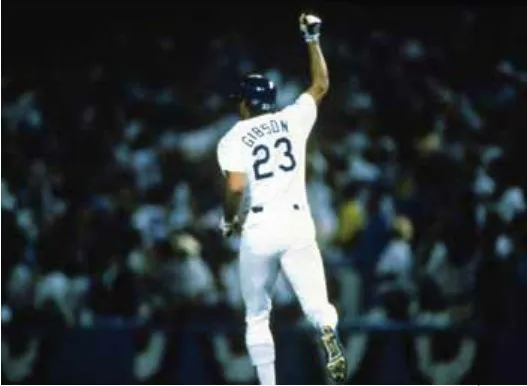

最后,讓我們回顧1988年屬于科克·吉布森的奇跡時刻。

在1988年的世界大賽第一場,道奇主場迎戰奧克蘭運動家,吉布森因雙腿受傷,行動不便,未能首發。當比賽進入第九局時,道奇隊以3-4落后一分,陷入困境。最后時刻,科克·吉布森被時任教練托米·拉索達(Tommy Lasorda)召喚,作為替補上場。在兩出局且滿壘的情況下,吉布森走上打擊區,面對的則是運動家明星投手丹尼斯·埃克斯利(Dennis Eckersley)。這個打席,吉布森先擊出了兩個界外球與埃克斯利纏斗,然后第5球他揮棒擊出了一記高飛球,越過了右外場的圍欄,以一支再見本壘打幫助道奇隊以5-4逆轉獲勝。

而這一瞬間,也被CBS體育的解說員杰克·巴克(Jack Buck)生動描述,他激動地喊道:“這是個本壘打!不可思議!吉布森的本壘打!道奇隊贏得了比賽,我簡直不敢相信我的眼睛!”

這句“我簡直不敢相信我的眼睛!(I don’t believe what I just saw!)”也成為了經典解說名句。

吉布森的再見本壘打,不僅是1988年世界大賽戰局的轉折點,也被認為是棒球歷史上最偉大的瞬間之一。最終,道奇隊在該系列賽中以4-1戰勝運動家隊,奪得了他們自1981年以來的首個世界大賽冠軍。吉布森的這一表現,也讓他成為了道奇隊史上永遠留名的英雄。