人行綠道橋人致振動及減振分析

當人行橋梁跨徑較大、自重較輕且結構剛度受限時容易因自振頻率落入行人步頻敏感區間形成人橋共振。文章以某鋼結構人行綠道橋為例,參照德國人行橋設計指南進行人致振動分析,在不滿足舒適度要求的情況下進行減振設計,比較了TMD阻尼器不同質量比參數和不同布置方案對減振率的影響。結果表明:設置TMD阻尼器后橋梁減振率可達到72%以上,減振率隨質量比增大而增加,但趨勢放緩;TMD阻尼器宜集中布置在振幅最大處,在總質量不變的情況下雙并聯布置略優于單個布置。

人行綠道橋;人致振動;減振分析;TMD

U448.11A461623

作者簡介:

張" 慰(1987—),碩士,工程師,主要從事橋梁結構分析工作。

0" 引言

現代城市建設愈加重視人與自然和諧發展,綠道作為城市的生態廊道,串聯著各處綠地及公園,供游客欣賞駐足打卡拍照。人行綠道橋作為城市綠道上的標志性景觀,承擔著更為突出的美學要求。與普通混凝土橋相比,鋼結構橋梁以其質輕、高強、美觀、環保等優點在綠道橋梁建設中受到青睞。隨著橋梁造型的豐富和跨徑的加大,更容易形成人橋共振使行人產生不適感和不安全感,因此在設計中有必要對橋梁舒適度進行準確評估并考慮減振設計,盡量避免后期使用過程中因振動缺陷進行二次彌補所造成的經濟浪費和社會影響。本文以國內某城市高新區人行綠道橋為例,參考德國人行橋設計指南EN03-2007(以下簡稱德國EN03規范),對橋梁在高人群密度下人致振動響應進行分析,在不滿足舒適度要求情況下進行減振設計,為同此類型橋梁考慮減振設計提供參考。

1" 工程概況

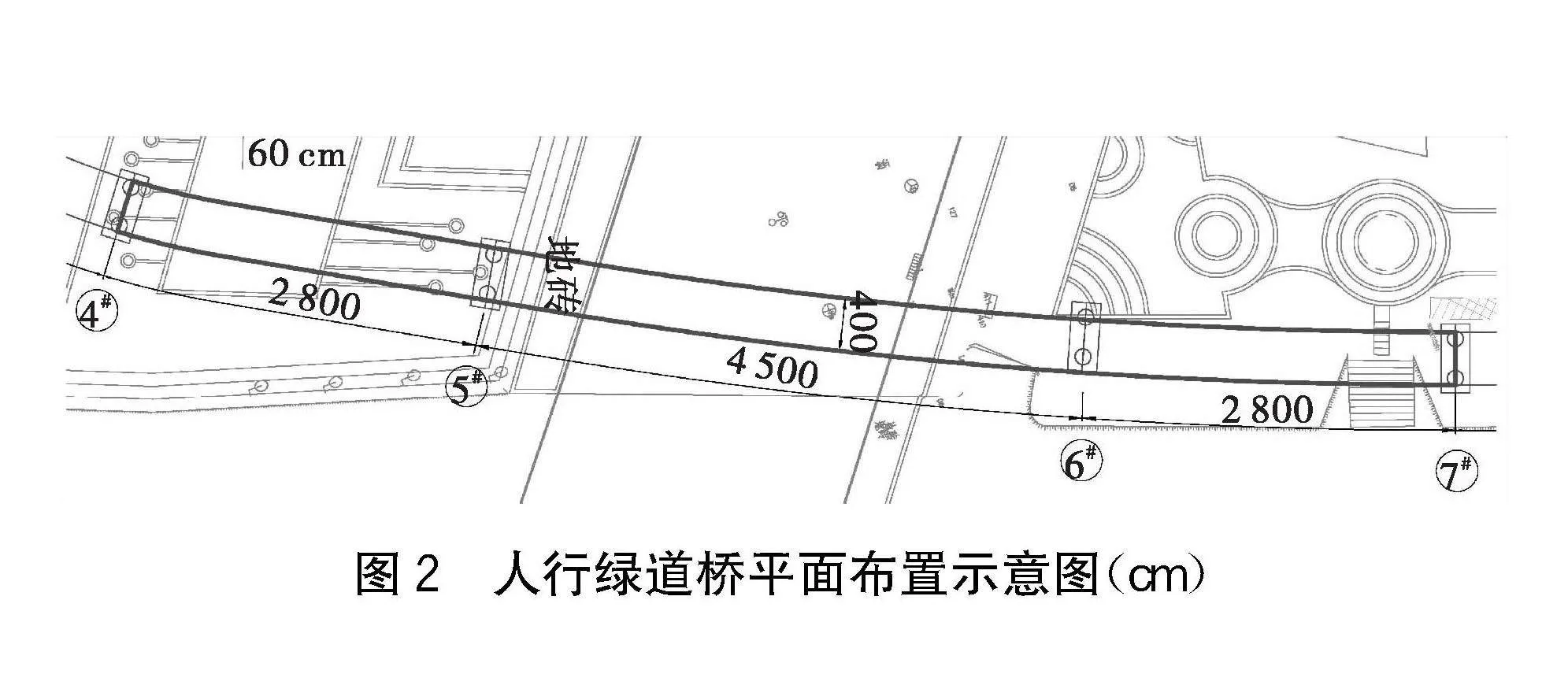

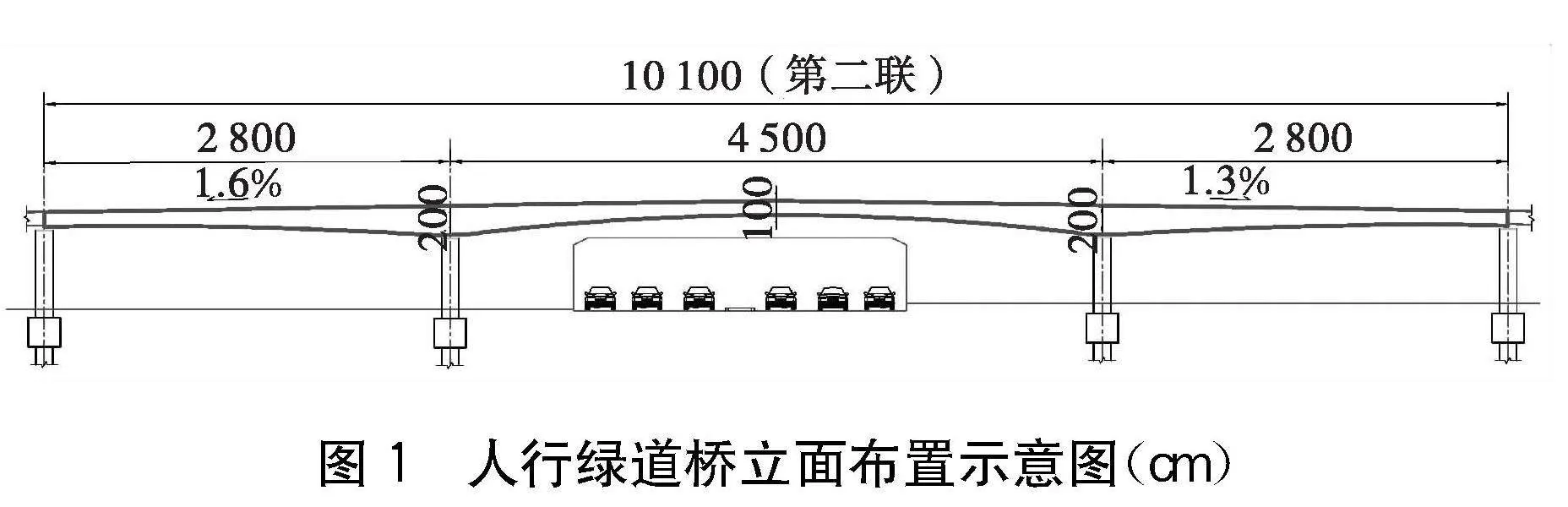

背景工程為某高新區人行綠道橋(見圖1~2)。橋梁上部為變高連續鋼箱梁結構,橋墩為花瓶墩,基礎為鉆孔灌注樁基礎。橋梁全寬為4 m,跨徑組合為28+45+28=101 m,梁高為1.0~2.0 m。橋梁跨徑布設受以下因素影響:(1)橋梁需跨越橋下道路,且道路下存在地鐵隧道,為保證工程施工涉地鐵安全要求,采用大跨徑一跨跨越;(2)綠道人行橋需考慮騎行坡度最大縱坡限制,在滿足橋下道路凈空條件下,梁高略微增加,引橋長度較大增加,橋梁建筑面積較大增加,工程經濟性較差;(3)考慮綠道橋梁景觀性,在附加景觀裝飾設計后視覺上應輕盈通透,線條流暢,在限制梁高情況下需匹配最大跨度。

2" 人行荷載振動響應及舒適度分析

當橋梁的固有頻率與人行步頻接近時容易激發人橋共振。共振問題由來已久,輕則影響過橋舒適度,使橋梁使用體驗不佳,重則引發橋梁垮塌安全事故。

在判斷人行橋是否需要進行減振設計之前,需要進行模態分析,對落入共振敏感頻率區間的模態,加載人行荷載,計算結構動力響應,進行舒適度評價。若不滿足舒適度要求,則需要考慮減振設計,從增加結構剛度(改變梁高、跨徑、約束邊界條件)、減輕結構自重(減輕鋪裝、裝飾等恒載,選用輕質高強材料)、改變結構阻尼(增設阻尼器)、限制人行荷載(限制上橋行人數)等方面入手,降低結構在人行荷載下的振動響應。

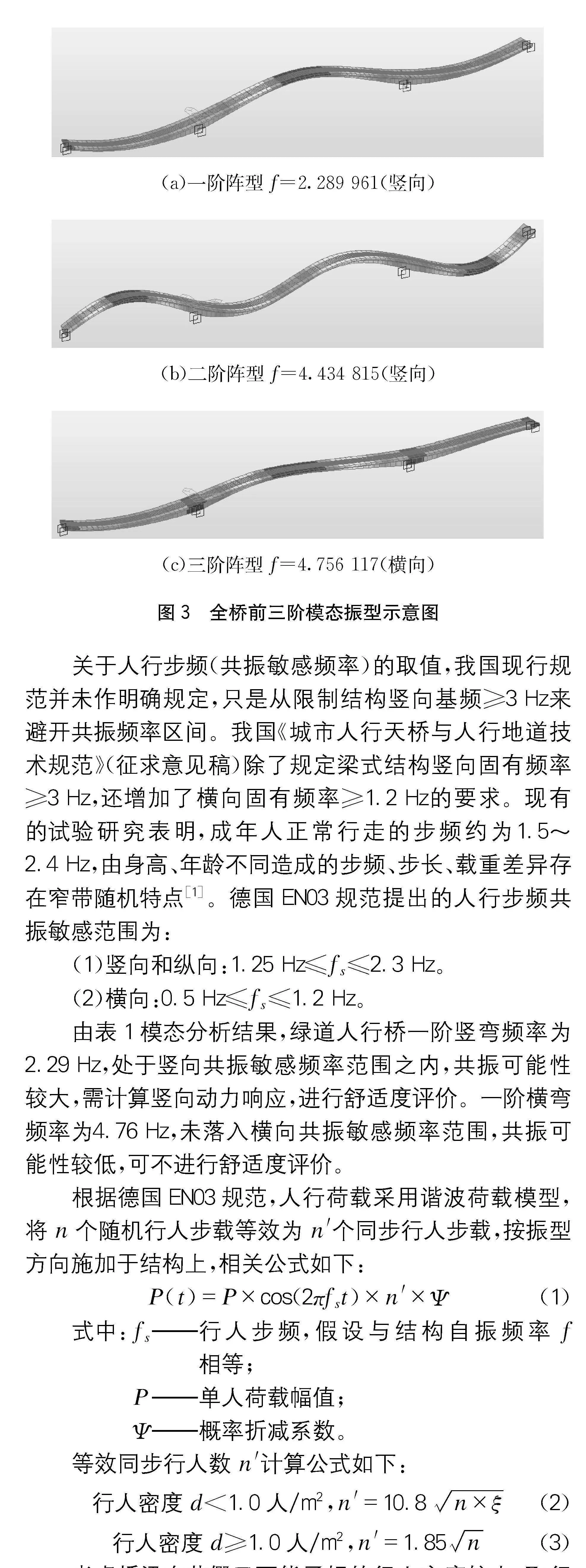

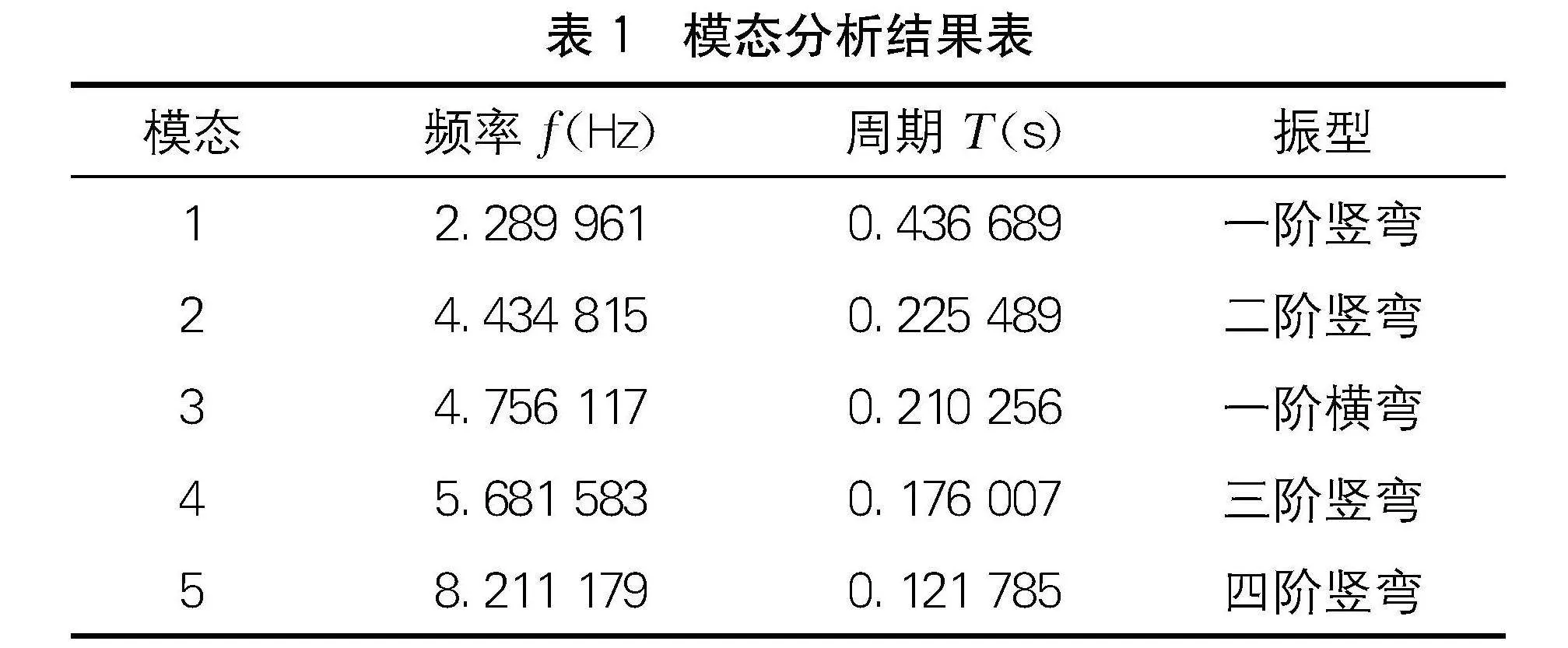

背景工程采用有限元軟件Midas Civil建模,進行模態分析,計算結構固有頻率。人行橋的前5階模態分析結果見表1,部分模態振型見圖3。

關于人行步頻(共振敏感頻率)的取值,我國現行規范并未作明確規定,只是從限制結構豎向基頻≥3 Hz來避開共振頻率區間。我國《城市人行天橋與人行地道技術規范》(征求意見稿)除了規定梁式結構豎向固有頻率≥3 Hz,還增加了橫向固有頻率≥1.2 Hz的要求。現有的試驗研究表明,成年人正常行走的步頻約為1.5~2.4 Hz,由身高、年齡不同造成的步頻、步長、載重差異存在窄帶隨機特點[1]。德國EN03規范提出的人行步頻共振敏感范圍為:

(1)豎向和縱向:1.25 Hz≤fs≤2.3 Hz。

(2)橫向:0.5 Hz≤fs≤1.2 Hz。

由表1模態分析結果,綠道人行橋一階豎彎頻率為2.29 Hz,處于豎向共振敏感頻率范圍之內,共振可能性較大,需計算豎向動力響應,進行舒適度評價。一階橫彎頻率為4.76 Hz,未落入橫向共振敏感頻率范圍,共振可能性較低,可不進行舒適度評價。

根據德國EN03規范,人行荷載采用諧波荷載模型,將n個隨機行人步載等效為n′個同步行人步載,按振型方向施加于結構上,相關公式如下:

P(t)=P×cos(2πfst)×n′×Ψ(1)

式中:fs——行人步頻,假設與結構自振頻率f相等;

P——單人荷載幅值;

Ψ——概率折減系數。

等效同步行人數n′計算公式如下:

行人密度d<1.0人/m2,n′=10.8n×ξ(2)

行人密度d≥1.0人/m2,n′=1.85n(3)

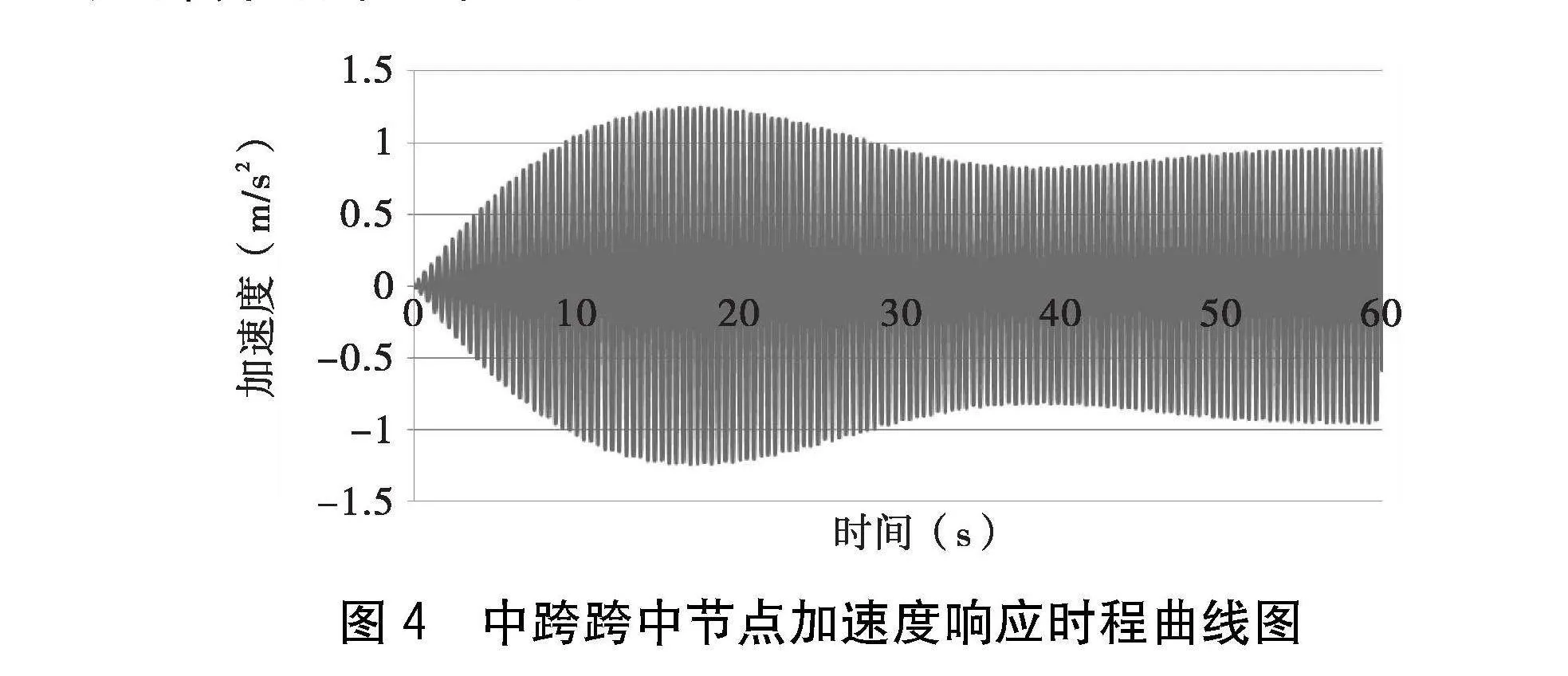

考慮橋梁在節假日可能承擔的行人密度較大,取行人密度d=1.5人/m2,阻尼比ξ=0.004,按一階豎彎模態振型方向加載人行荷載,橋梁中跨跨中節點加速度響應計算結果見圖4。

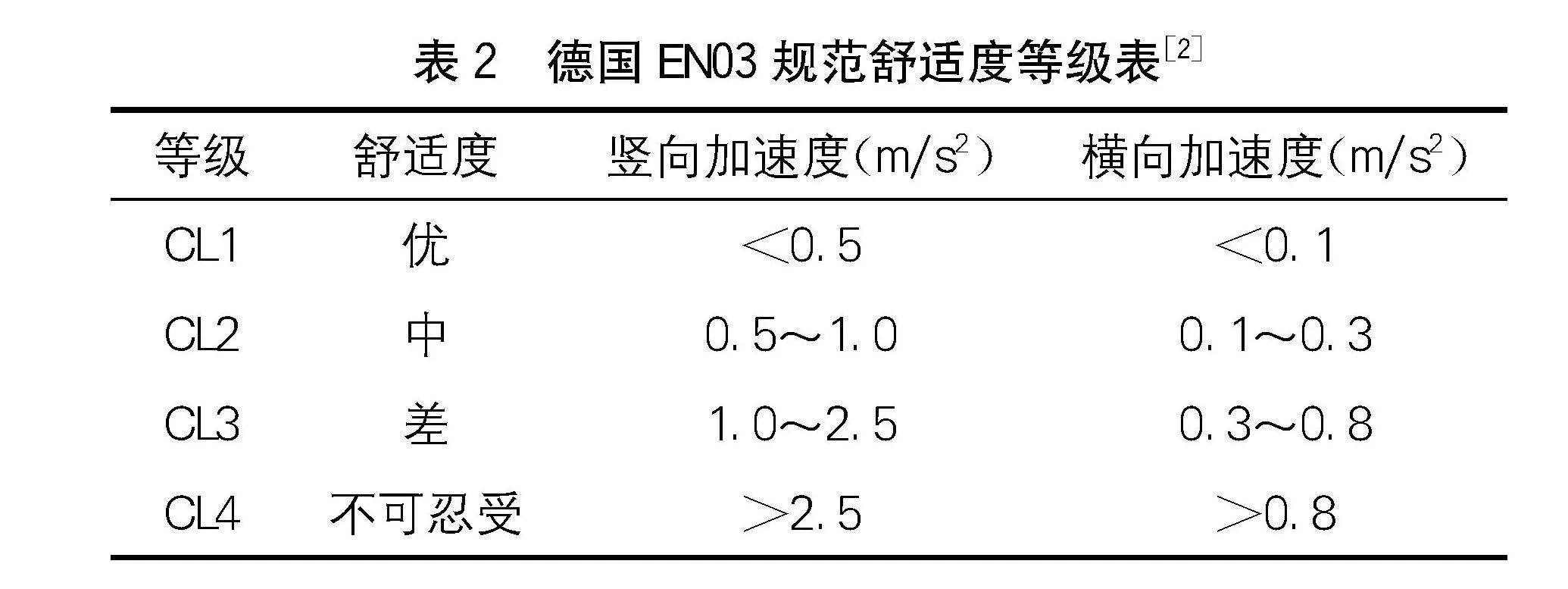

由圖4計算結果可知,橋梁最大豎向加速度為1.24 m/s2。參照表2屬于CL3等級,舒適度評價為差,行人很可能因橋面振動產生不安全感,有必要進行減振設計。

3" 減振分析

結構的振動控制技術可分為主動控制、半主動控制、被動控制和混合控制[3]。其中被動控制因其原理簡單、造價便宜、維護方便等優點在橋梁工程中應用廣泛。調諧質量阻尼器(簡稱TMD)是被動控制技術的代表,其主要工作方式為動力吸振,即通過TMD裝置的附加振動使主結構中的振動能量轉移,當調整好TMD最優參數使其自振頻率與主結構頻率接近時,在主結構發生振動后TMD系統產生反向慣性力,達到吸能減振效果。

3.1" TMD參數設計

合理設置TMD最優參數對實際應用后的減振效果至關重要,TMD設計參數包括質量比u、最優頻率比αopt和最優阻尼比ξopt[4]。質量比u為TMD質量md與橋梁對應振型參與質量M的比值,一般取1%~5%。TMD質量不宜過小或過大,質量過小達不到減振效果,質量過大成本高昂、難以安裝且不利于結構承載。橋梁按加速度控制作為優化目標,TMD參數計算公式如下:

最優頻率比αopt=1/(1+μ)(4)

最優阻尼比ξopt=3μ/8(1+μ/2)(5)

TMD質量md=μ×M(6)

TMD剛度kd=(2πfαopt)2×md(7)

TMD阻尼cd=2πfαopt×2md×ξopt(8)

3.2" TMD布置及減振效果

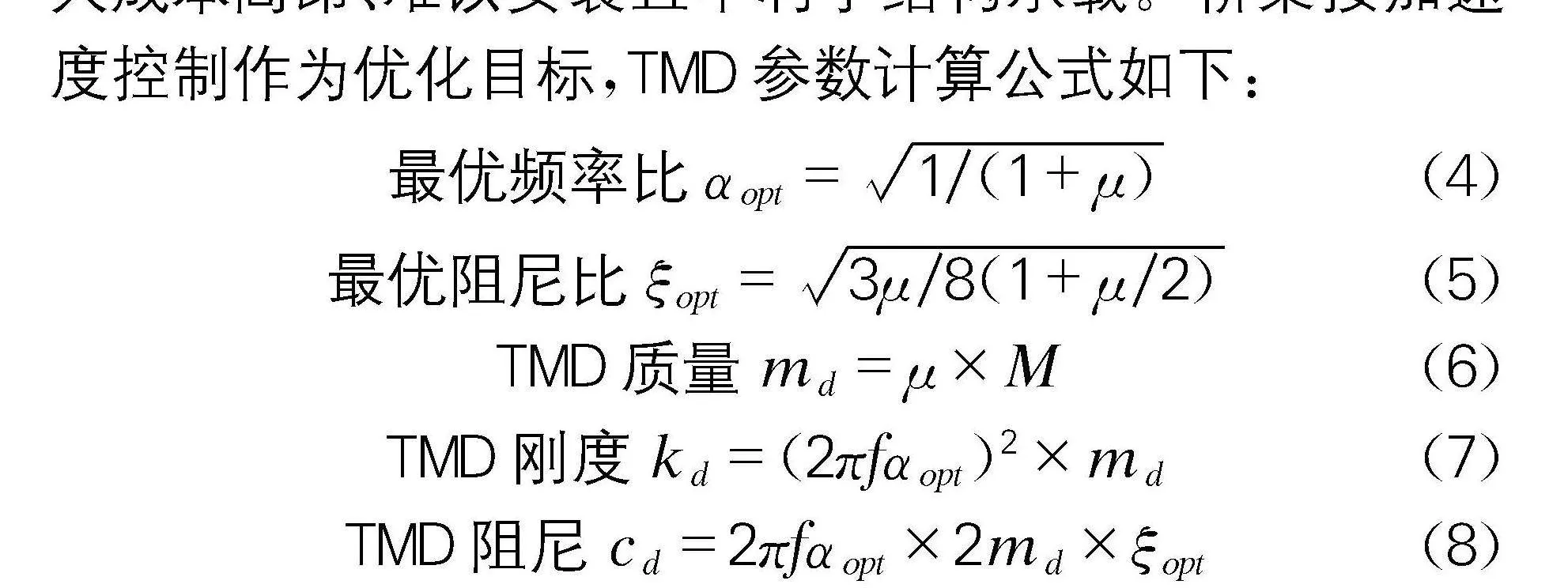

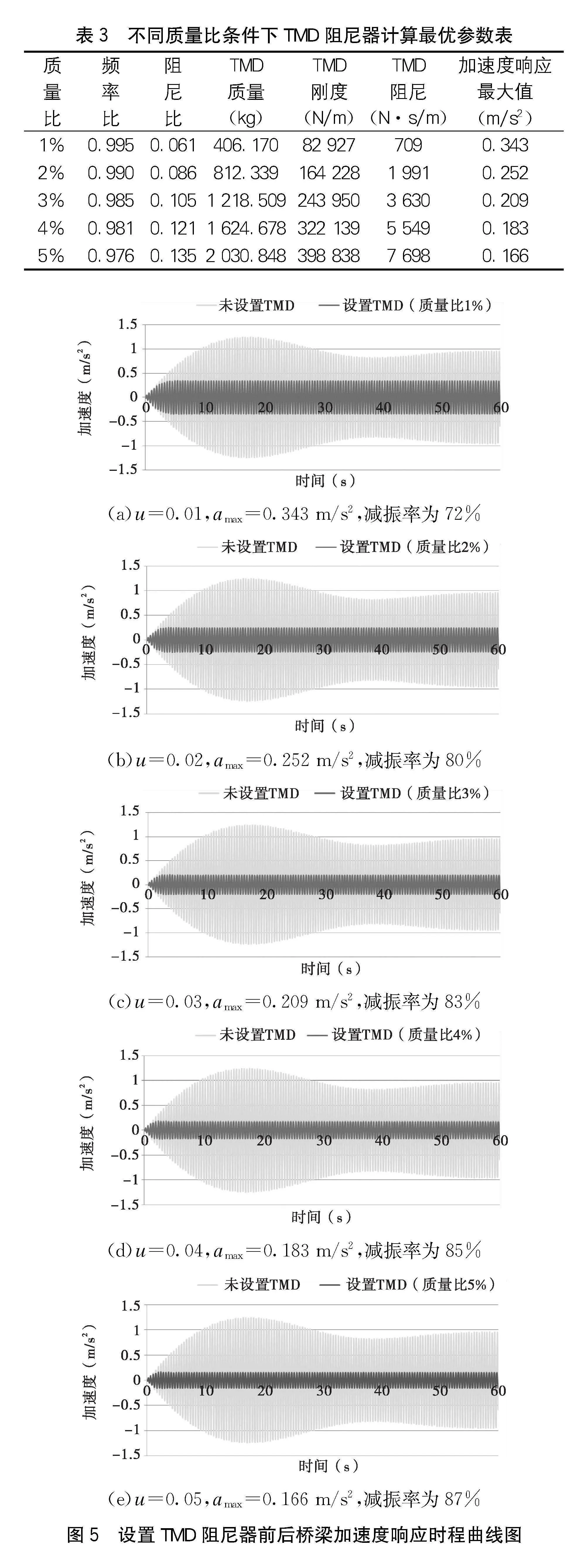

TMD阻尼器一般布置在所對應模態的振型最大幅值處,即本背景工程人行綠道橋中跨跨中位置,按單TMD阻尼器布置對應橋梁一階豎彎模態來計算最優參數。不同質量比條件下TMD阻尼器計算最優參數見下頁表3,設置TMD阻尼器前后橋梁加速度響應時程曲線見下頁圖5。

從表3計算結果可知,增設TMD阻尼器后,橋梁結構減振效果較為明顯。在設置TMD不同質量比條件下橋梁豎向加速度峰值均<0.5 m/s2,滿足舒適度等級CL1,舒適度評價為優。其中質量比0.01對應減振率72%,質量比0.02對應減振率80%,質量比0.03對應減振率83%,質量比0.04對應減振率85%,質量比0.05對應減振率87%,橋梁結構減振率與TMD質量比呈正相關,但并非等比例增加,而是隨著質量比增大,減振率增量趨于平緩。

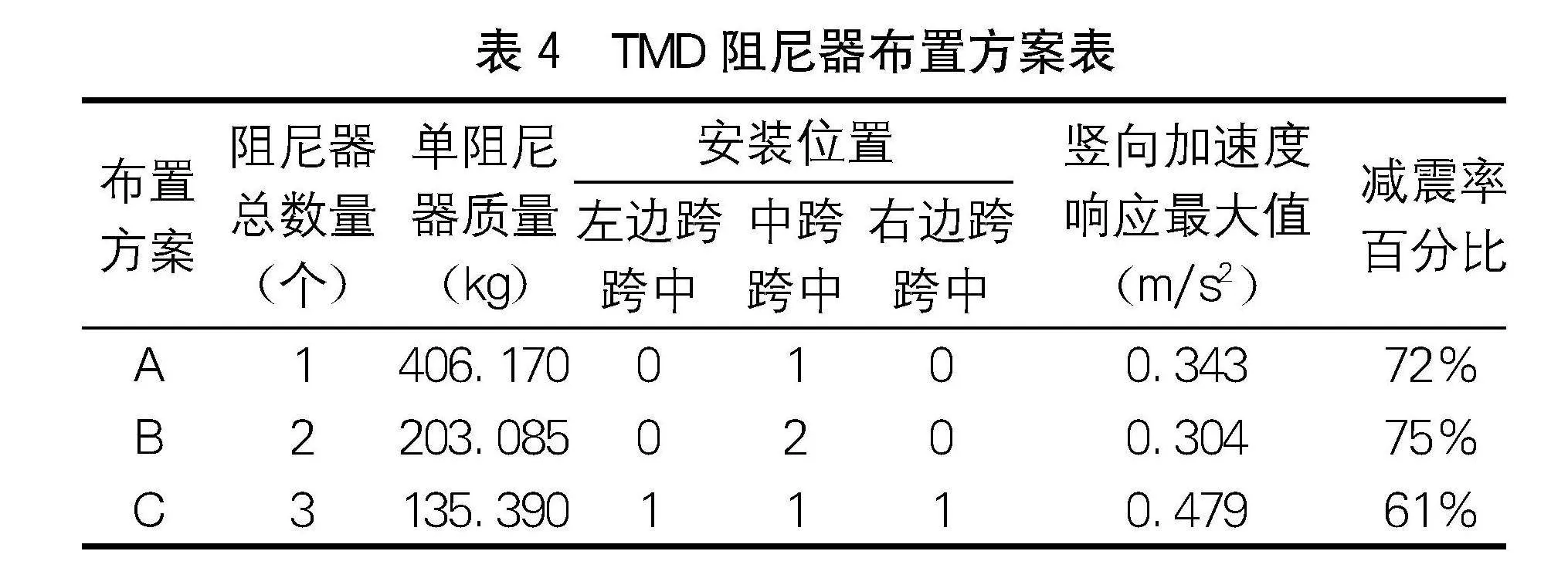

考慮到TMD安裝可能受到橋梁鋼箱梁尺寸限制,取質量比0.01控制TMD總重量,按以下三個方案進行TMD安裝布置:方案A為跨中單TMD布置;方案B為跨中雙TMD并聯布置;方案C為三跨單TMD布置。三種布置方案和計算結果見表4。從表4計算結果可知:TMD阻尼器集中布置比分散布置效果更好,在集中點位雙并聯布置略優于單個布置。

4" 結語

本文以某高新區人行綠道橋為背景案例,對橋梁結構進行人致振動響應計算及舒適度分析,在橋梁不滿足舒適度要求的情況下進行TMD參數設計及安裝方案比選。結果表明:

(1)我國現行《城市人行天橋與人行地道技術規范》未明確人致振動響應計算及舒適度指標,新版征求意見稿還未正式施行,建議參照德國人行橋設計指南EN03-2007進行相關內容的分析計算。

(2)調諧質量阻尼器(TMD)作為技術成熟、應用廣泛的減振控制裝置,在確定最優參數后,應用在背景項目綠道人行橋梁上減振率可達到72%以上,減振效果隨著TMD質量的增大而增強,但增強效果減緩。應根據結構安裝尺寸、施工難度和減振目標設置合理的TMD參數,以達到使用性、經濟性的平衡。

(3)TMD宜優先布置于結構振幅最大處,在控制總質量不變的情況下以集中布置為佳;集中點位TMD雙并聯布置略優于單個布置。

[1]陳政清,華旭剛.人行橋的振動與動力設計[M].北京:人民交通出版社,2009.

[2]EN03,Design of Footbridges Guideline[S].

[3]李愛群.工程結構減振控制[M].北京:機械工業出版社,2007.

[4]鄒" 卓,宋旭明,李" 璋,等.基于TMD的自錨式人行懸索橋人致振動控制研究[J].鐵道科學與工程學報,2018,15(10):2 574-2 582.

20240420