執于一念

現實世界中,當某個人突然獲悉,在遙遠的異國他鄉,一個與自己關系足夠親密的人病危,他必須立刻前往探望時,自然而然、合乎情理的選擇就是,以最快捷的方式,比如坐飛機趕去。相信這也是多數人會做出的選擇。然而,這個世界之所以稱得上豐富多彩,就在于總有人劍走偏鋒,不按常理出牌,以離奇獨特的思路,收獲出乎意料的結果,比如德國導演沃納·赫爾佐格。

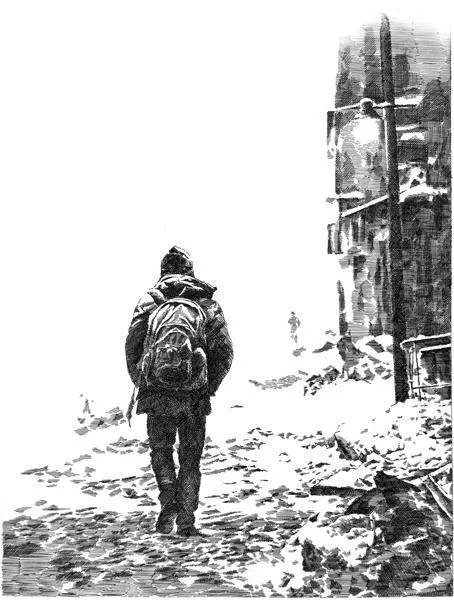

1974年,當赫爾佐格聽說自己的恩師、影評人洛特·艾斯納病危時,心急如焚,毫不猶豫地決定趕去巴黎探望。然而,他沒有登上最早的飛機或火車,而是執意從慕尼黑徒步前往巴黎。要知道那可是暴風雪肆虐的冬天,走完這一程需要好幾周的時間,關鍵是,他很可能錯過與恩師最后的見面機會。然而赫爾佐格堅信:“只要我用雙腳走過去,恩師就一定能活下來。”

作為讀者,我根本來不及去了解這個神奇故事的理想結局(赫爾佐格徒步3周之久,抵達巴黎時,洛特·艾斯納的病情竟然奇跡般地好轉了),便被這個故事的開頭緊緊吸引住了,那就是故事主人公舍飛機而擇徒步的離奇決定。他是瘋了嗎,居然別出心裁地決定不坐飛機或火車趕去?為能及時見到生命垂危的恩師,選擇最快捷的交通方式,難道不是最自然不過、最不容置疑的嗎?赫爾佐格的選擇實在令人費解,更像一種執念,因此導致可悲的結果難道不是一件更大概率的事嗎?

當然,如果赫爾佐格做出的是常規選擇,那也就意味著,這個故事從開始就步入尋常路徑,注定有一個一開頭就可以預料的結果,也就談不上什么傳奇性了。這也是這個離奇故事顯而易見的魅力所在。

是因為固執,甚至是偏執嗎?事情顯然沒有那么簡單,我希望弄明白他做出如此意外選擇的內在動機是什么,讓他竟然知其不可為而為之。可能的解釋是,赫爾佐格對生命質地的理解、對信念力量的把握,自有異乎常人的、更深層次的考量。他的行為,讓他的心靈變得無比虔誠。他私底下和命運之神打賭:如果我完成這一大膽的挑戰,你必須兌現我關于恩師康復的愿望。但他不可能不清楚這個世界的常規思維,也不可能沒有經過一番深思熟慮。從這個意義上說,赫爾佐格在虔誠祈愿恩師早日康復的同時,也在自覺地檢測和升華自己的信念與意志力。為此,他不惜付出某種代價。縱然這種代價可能沉重異常,他也在所不惜。若干年后,他記錄這段旅程的自傳《冰雪紀行》出版,出版社在簡介里,直接把赫爾佐格的徒步之行稱為“朝圣之旅”——如此解讀赫爾佐格的執念,解釋他不按常理出牌的意義,才讓我們有所釋然,也有點兒肅然起敬。

“晦暗寂寥的森林包圍了我。周遭一片死寂,只有風聲在持續呼嘯。西邊的天空泛黃,空氣沉悶,像要下冰雹,高處的天空則是朦朧的灰褐色。忽然,眼前出現一座巨大的紅色采石場:巨坑中積蓄著紅色的水,一臺挖土機停在水中,遍身生銹,毫無用處。”

這樣細致坦誠地記錄自己徒步期間的遭遇與感受的文字,在這本書里隨處可見。它是真切傳神的環境描寫,正如原本陰沉晦暗的天氣里,又要下冰雹,平添了壓抑的氣氛和詭秘的意象。它不是可有可無的閑筆,而是主人公當時悲涼又執著的心境的映襯,是為故事最終產生意外結局所添加的砝碼。唯其如此,才愈發顯出理想結果之可貴。

當然,我相信一定會有人質疑這個神奇的故事,它會因另一種更有可能發生的結局,而失去它的神奇價值,甚至這一行為也會被嘲諷為荒誕不經,這其實都不足為怪。然而以我的見識,故事那非凡的意義,恰在于故事主人公所做的小概率選擇。因了這種選擇,結果其實已不再是關鍵要素,過程才重要,甚至起始的目標確定才至關重要。由彼及此,想想我們自己的生活,何以總有無聊、無助、無力的庸常之感?每當我們需要做選擇時,是否都心如止水地隨波逐流了?我們生活著的這個世界,有如平湖,風平浪靜是常態,因司空見慣而常遭無視,然而偶爾的漣漪,甚至波濤,會讓平湖展現別樣的形態、別樣的美。生活無疑需要一些因主觀選擇而出現的意外,比如不期而遇的會面,或者說走就走的出行,以及偏不從眾的取舍。許多時候,不妨異想天開、別出心裁,才可能收獲某種意想不到的結果和感受。所以,但凡遇見現實生活里閃現類似光芒的傳奇時,人總會眼前一亮,覺得這個世界還留存著那么一點兒多元性,也會心生一絲絲暖意。

1987年,波蘭導演基耶斯洛夫斯基拍攝的一部名為《機遇之歌》的電影上映。在這部探索人性的影片中,主人公在奮力追趕一列火車時,導演提供了由登上和沒登上火車而衍生出的3種可能性。人物命運由此分出3條支流,導演未置可否,卻給觀眾留下充分的選擇與思考余地。因為戲劇化的轉折與意外的發生,不僅會使人物命運充滿變數,也最有可能在觀眾心中蕩起漣漪。

是啊,選擇權在自己手中,誰規定非得這樣或那樣呢?

(蓮 子摘自《聯誼報》2024年10月22日,王 娓圖)