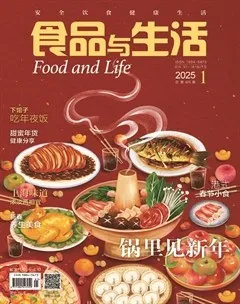

港式春節小食

近日,有幸品賞上海玉佛寺素食,印象深刻。尤其凈素小點心,全為焙烤而成,做得相當精致可愛。咸淇淋、苔條酥、脆條、油棗、椰粒酥片、椰絲條、“開口笑”等都像模像樣,地道,正味。這些精美小點還讓我想起香港的春節小食,那也是豐富多樣,美不可言,為喜慶團圓的節日平添了幾分節日情致。春節時很多家庭都會準備一個“全盒”,以招待來訪的親友。這“全盒”是一個大圓盒,內部有分隔。中間是一個小圓格,周圍一圈分成8個扇形小格,每一格都放滿了各式小食。小食并不是隨意放的,而是有些講究。中間圓格必定放滿瓜子,這是“正供”,手抓瓜子就是“手抓銀子”,暗喻財氣沖天。而8小格放的全是糖制小食,稱為“八甜”,即糖蓮藕、糖冬瓜、糖馬蹄、糖椰絲、糖甘筍、糖金橘、糖蓮子、糖椰角,各有“甜甜蜜蜜”“連生貴子”“子孫滿堂”“金銀滿屋”“財運亨通”等美好寓意。近年來,本來相當傳統的“全盒”,也有了一些小變化。有的糖制小食被換成了包裝為紅色金紙的利是糖、金幣巧克力以及四種味道的發達糖等,小食品種變得時尚、年輕,好在喜慶祝福的基調依然沒有變。“全盒”之后就是五花八門的面制小點心了。有烘焙而成的,但大多是油炸,呈金黃色,吃口干脆或者松脆,滿口留香,成為年貨必備。

糖環外形像一朵朵花狀的點心,又像一枚枚相扣的金錢,寓意著“連綿不斷,生生不息”。主要用面粉、白砂糖、蛋液混合成團,再借助花形模具造型,連模一起油炸后,脫模即成。也有另一種做法,不用模具,而是將面團搓成細條,再扭成花環狀,下鑊油炸,一樣也可以成功。

蛋散據說舊時有窮人家因吃不起煎堆、油角之類,無奈之下,將壓扁的面團拉成小片條,再扭起來,放進油鍋炸,居然也松脆可口,自成一派,由此誕生了蛋散。而今的蛋散已是規范化制作,十分講究了。先是將面粉、芝麻、白砂糖、豬油等加水捏成面團,搟薄至1~2毫米厚,然后切成寬1.5厘米、長4厘米的薄片,中間開刀,將一端穿過孔去,成扭曲狀,再油炸至金黃即成。隨個人喜愛,至少有3種口味可供選擇:原味、南乳味、蔥香味。蛋散的知名度很高,很多店家都有售賣。

牛耳酥也稱“貓耳朵”或“牛角”,系用低筋面粉、牛油、糖粉、蛋黃混合成面團,再放入適量牛奶攪拌均勻,冷藏30分鐘后,取出搟成薄片,再用刀切成小塊,放入烤盤,刷上蛋液,烤制15分鐘而成。好吃的牛耳酥,口感香脆,搭配南乳食用,咸咸甜甜,讓人回味無窮。

煎堆上海人也稱“麻球”,尺寸由小到大,不一而足。小的如彈丸,大的可至足球般大,需用剪子剪開,方可一片片食用。煎堆表皮薄脆清香,內餡柔軟黏糯,或咸或甜,均為得宜。寓意“煎堆轆轆,金銀滿屋”。另有一種石榴花煎堆,頂上有紅色花狀物體,形如石榴,寓意“多子多孫”。

油角將面粉加上蛋液、粟米油、水制成角皮,內里包裹適量的花生、椰絲、芝麻和白砂糖,油炸成金黃色,即成。外表像金元寶,是富貴的象征,也寄托著“家肥屋潤”的希望。油角必定是胖鼓鼓的,象征著錢包滿滿,財源滾滾。

笑口棗外形似棗,小巧玲瓏,但開了口,外酥脆,內松軟,甜而不膩,兼有甘香的芝麻味。俗話說“笑口棗一出,人人笑到見牙不見眼”,可見受歡迎程度。上海人喜歡稱它為“開口笑”。

面制小食中,還有麻花、芋蝦、巧果、沙琪瑪、蝴蝶酥等,品類繁多。港式春節小食,其實并不一定是香港獨產,也早已不屬香港獨享。真可謂來自四海,分流各方。但一樣給春節帶來了喜慶,帶來了好意頭。記得兒時,我就曾樂衷于糖蓮藕、糖蓮子、糖冬瓜以及“開口笑”之類。成年后,更是常常品賞煎堆、貓耳朵、沙琪瑪。上了年紀后有些已不勝咀嚼,但吃到時卻似老友相會,分外親切。