構建發展新質生產力的創新生態

[摘要] 我國培育發展新質生產力具有自己的產業優勢、路徑優勢、主體優勢、市場優勢和制度優勢。同時,也面臨重大和前沿科技領域處于追趕狀態、企業要素配置能力不強、落后產能轉型難度較大、地方競爭導致合成謬誤等問題。加快發展新質生產力需要適應高質量發展的需要,更加注重自主創新、更加注重質量效益、更加注重綠色低碳,深化經濟體制和科技體制改革,打通束縛新質生產力發展的堵點卡點,從科技創新體制機制改革、產業轉型升級體制機制改革、要素組織配置體制機制改革三方面協同發力,拓展高質量發展新優勢、新空間。

[關鍵詞] 新質生產力" "生產力質態" "科技創新" " 要素配置

[中圖分類號] F124" " [文獻標識碼] A" " "[文章編號] 1004-6623(2025)01-0082-09

發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點,是推進中國式現代化的重大戰略舉措。黨的二十屆三中全會圍繞健全因地制宜發展新質生產力的體制機制作出系統謀劃和全面部署,加快發展新質生產力已成為新時代我國把握新一輪科技革命戰略機遇、進一步解放和發展生產力、實現高質量發展、推進和拓展中國式現代化的根本遵循和行動指南(陰和俊,2024)。因地制宜發展新質生產力,需要準確把握新時代新征程發展新質生產力的優勢條件,找準亟待攻堅突破的困難制約,把新質生產力“是什么”的理論認識、“干什么”的實踐要求和“怎么干”的方法舉措有機結合起來,從而高效推進體制機制改革,更好推動新質生產力發展實踐。

一、鞏固擴大發展新質生產力的核心優勢

新質生產力不是無源之水、無本之木,其發軔于科技創新突破、形成于現代化產業體系建設、實現于滿足人民美好生活需要、根植于構建新型生產關系。黨的十八大以來,我國傳統產業轉型升級加快,戰略性新興產業蓬勃發展,自主創新能力持續提升,企業主體日益壯大活躍,超大規模市場優勢持續彰顯,中國特色社會主義制度優勢充分發揮,為新質生產力的形成提供了重要支撐,為在新一輪科技革命和產業變革中占據有利位置開辟了廣闊前景。

1. 產業體系推陳出新的載體優勢

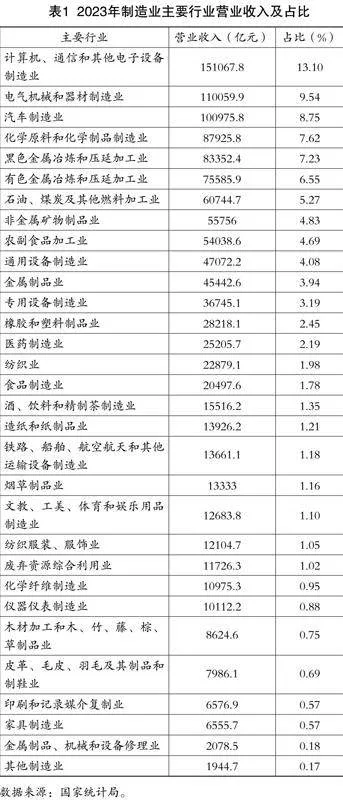

現代化產業體系與新質生產力一體共生、互為表里。產業是生產力的載體,產業轉型升級是生產力變革的表現形式。新質生產力是產業高質量發展的形態展現,其由產業深度轉型升級而催生,蘊含于高端、智能、綠色的現代化產業體系之中。由于多數發達國家都經歷了長期的去工業化進程,其競爭優勢集中在高精尖領域和技術密集環節,產業間結構嚴重失衡,供應鏈體系制約明顯,結構體系的循環暢通性、內生成長性受到破壞。我國則不然,不但經濟體量大的規模優勢日益凸顯,門類領域齊備的體系優勢更是少有國家可以比擬,擁有效率品質優勢突出的傳統產業、國際競爭優勢顯現的戰略性新興產業、蓬勃發展勢頭向好的未來產業。在我國制造業結構中,消費品工業、原材料工業、機械裝備工業營業收入結構比例大致為1.7:4.2:4.1,在主要國家中結構最為均衡、部門最為完整(表1)。因此,我國擁有培育新質生產力深厚的產業基礎、寬廣的發展領域、強大的內生動能。通過積極采用新技術改造提升傳統產業、拓展轉型新空間,推動新興產業規模化集群化發展,塑造競爭新優勢,加快未來科技和產業一體化布局、培育發展新增長點,我國現代化產業體系有條件有能力推陳出新,在各行業各領域實現新舊動能轉換、繁育新質生產力。

2. 以科技創新推動產業創新的路徑優勢

培育新質生產力,創新起著主導作用。新一輪科技革命和產業變革的一個顯著特征是科技與產業深度融合、研發與制造同頻交互,表現為從科技創新突破到產業轉化應用的周期大幅壓縮、進程顯著加快。受長期產業轉移外遷影響,一些發達國家雖然科技創新能力突出,但由科技走向生產需要在全球范圍內特別是在發展中國家配置加工制造能力。我國既是工業化快速推進的制造大國,也是科技日新月異的創新大國,產業發展與科技創新疊加構成培育新質生產力的雙重引擎,顛覆性技術和前沿技術能夠催生新產業、新模式、新動能,將形成更具創新性、更加高效的發展路徑。我國新能源汽車產業在十幾年時間內實現技術創新突破、產業快速崛起并引領全球發展,也印證了一體部署、協同推進科技創新與產業創新帶來的巨大發展機會和增長潛力。2022年,我國新能源汽車專利公開量36.2萬件、約占全球的70%,產量958.7萬輛、占全球的64%,科技創新與產業發展同頻共進特征鮮明。2023年,我國制造業增加值為46587.8億美元,PCT國際專利申請量為6.96萬件,分別約占全球的30%和26%,均居全球第一。統籌整合龐大的制造能力和優質的創新資源,我國有條件圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布局產業鏈,在產業體系的薄弱短板環節加快關鍵核心技術攻關,在技術革命性突破的基礎上構建起高效、優質的產業鏈供應鏈體系,形成先進生產能力、育成產業先發優勢。

3. 創新型企業加速涌現的主體優勢

企業是培育新質生產力的最大主體。熊彼特認為,企業家成批地出現是繁榮產生的唯一原因。經過改革開放40多年的快速發展,我國形成了數量多、類型全、梯度完整的現代企業隊伍,積淀了堅守實體經濟、踏實創新創業的實干苦干精神和奮楫爭先精神。一方面,我國在傳統領域擁有大量扎根實業、堅守制造、深耕細作的實體企業,這些企業在技術上攻堅克難、在產品上追求卓越、在市場上開拓創新,正在從過往的成本價格競爭模式向更可持續的創新驅動發展模式轉變。在新技術變革影響下,傳統領域的制造業領軍企業已經成長為關鍵核心技術攻關、數字智能技術應用、綠色低碳技術踐行的主力軍。2023年,我國重點工業企業數字化研發設計工具普及率達80.1%、關鍵工序數控化率達62.9%。另一方面,在創新政策驅動下,企業科技創新主體地位不斷夯實,咬定新技術研發、錨定新賽道發展、篤定新市場開發的科技創新型企業加速涌現,成為新興產業和未來產業發展的生力軍,也是應對技術和市場不確定性、培育形成新增長點的最大底氣。2023年,我國高新技術企業數量達46.3萬家,獨角獸企業有375家,位居全球第二。通過完善中國特色現代企業制度,深化國資國企改革、促進民營經濟發展、擴大外資開放準入,進一步提高各類企業資源要素利用效率和經營管理水平,將涌現更多世界一流企業和科技領軍企業,為培育新質生產力積蓄動能活躍、百舸爭流的企業主體。

4. 超大規模市場的應用場景優勢

我國擁有全球第二大消費市場和投資市場,為新技術新產品的推廣應用提供了豐富多樣、潛力巨大的應用場景和市場空間。當前,我國消費需求向高端化、品質化升級,投資需求向高端、精尖、新興方向演進,人民對美好生活的向往和構建先進生產能力的需要成為發展新技術、布局新產業的重要取向。優質產品供給以先進的生產制造能力為支撐,新型制造技術、新能源技術、綠色低碳技術是制造模式變革更新的關鍵,對企業生產工藝流程、投入產出結構和產品質量性能有著重要影響。我國擁有嫁接應用新技術最大規模、最豐富的制造業場景,以新技術滲透應用為支撐,“技能+智能”“制造+智造”“大規模個性化定制”等制造新模式快速興起,在“智改數轉”、智能工廠、綠色工廠、工業互聯網等方面走在全球前列。從新產業新業態來看,面向人工智能、生命科學、量子科技等科技變革新領域,我國建立了系統完整的驗證中試、轉化孵化和應用場景體系,為技術迭代和產品升級提供了堅實支撐,有利于新技術從科研機構、實驗室走進工廠、走向市場。以發布新品、開設首店等為代表的首發經濟已成為新技術、新產品走向市場的典型實踐。通過加快培育完整內需體系,構建全國統一大市場,創設各類應用場景,能夠實現生產與消費、新業態與新需求之間的銜接互促,形成“科技創新—生產制造—市場應用”全鏈條順暢循環,從而加快新技術在實踐中探索驗證和推廣應用進程,并借助快速成長的市場需求獲得規模經濟優勢。

5. 健全高質量發展體制機制的改革優勢

發展新質生產力,必須進一步全面深化改革,形成與之相適應的新型生產關系。改革開放以來,中國經濟成功的一個重要原因在于有為政府和有效市場的緊密結合(劉俏,2024)。在長期的實踐中,我國積極探索有效市場與有為政府相結合的好思路、好做法,在發展實體經濟、推動科技創新、擴大開放合作等方面的制度安排、機制構建和政策謀劃上積累了深厚經驗、形成了良好傳承(黃群慧,2018)。建立高效的市場機制提高了市場主體的活力,激發了企業的創新動力,使我國在全球競爭中逐步形成顯著的產業優勢。與此同時,有為政府的宏觀調控、產業政策、科技支持和公共服務等一系列措施,有效引導了市場行為,彌補了市場失靈,提高了資源配置效率,為新質生產力的發展提供了制度保障(李炳炎和余飛,2024)。在發展實體經濟方面,通過深化供給側結構性改革,推動制造業轉型升級,構建現代化產業體系,能夠進一步提升經濟的質量和效益。在科技創新方面,通過持續加強自主創新能力建設,實施創新驅動發展戰略,加大科研投入,支持基礎研究,促進科技成果轉化應用,為發展新質生產力提供堅實的技術支撐。在推動更高水平開放合作方面,通過建立自貿試驗區、打造市場化、法治化、國際化一流營商環境等創新舉措不斷拓展國際市場,擴大對外開放,為市場主體提供了更廣闊的發展空間和更多的發展機遇。

二、找準束縛新質生產力發展的堵點卡點

發展新質生產力要堅持問題導向和目標導向相結合(徐曉明,2024)。盡管我國具有培育壯大新質生產力的獨特優勢條件,但發展新質生產力絕非一蹴而就、輕而易舉,而要破除制約、攻堅克難,加快破除重大技術跟隨追趕、企業要素配置能力不強、落后產能轉型難度較大、地方競爭導致合成謬誤等堵點卡點,充分釋放新質生產力的增長動能和發展活力。

1. 重大和前沿科技領域處在跟隨追趕狀態,亟待創新突破、增強科技引領性先占性

一是戰略領軍人才存在突出短板。新質生產力源于科技創新。我國從事科技研發的人員隊伍龐大,論文和專利成果數量眾多,但對技術和行業發展有決定性影響的戰略領軍人才、跨學科復合人才不足,具有原創性和顛覆性的重大研究創新成果不多。在全球頂尖科學家排名中,2022年,我國職業生涯終身科學影響力入選科學家數量為9013人,占比4.42%,低于美國(81155人、占比39.83%)、英國(18694人、占比9.18%)、德國(10989人、占比5.39%),年度科學影響力入選科學家數量23484人,占比11.21%,僅為美國(69258人、占比33.05%)的1/3。在2022年人工智能全球最具影響力學者榜單(AI2000)中,美國入選及提名學者數量為1146人,占比57.3%,我國僅有232人,為美國的1/5。

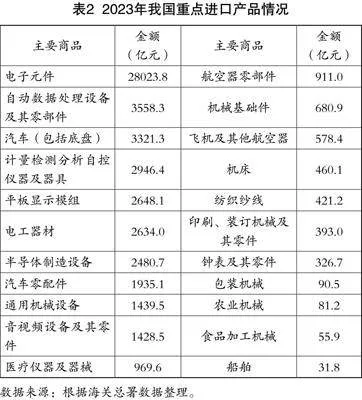

二是關鍵核心技術跟跑特征鮮明。當前,我國部分產業技術水平已經居于國際前沿,如紡織工業在技術上已經處于“學無可學、引無可引”的狀態。但仍有大量的關鍵核心領域處于技術跟跑階段,距離國際頂尖水平差距較大。目前,在我國依賴進口的電子元件、自動設備及零部件、計量儀器、電工器材、半導體制造設備、汽車零部件、醫療器械等領域,國內外企業在技術研發創新、產品質量性能上還存在一定或較大差距(表2)。在新興和未來領域,國內高校和科研院所大多側重于新型人工智能模型開發與訓練,大模型基礎技術理論、核心算法、框架平臺研究等方面積累不足,應用效果尚不理想(田永靜和范衛國,2024)。根據斯坦福大學《2024年人工智能指數報告》,2023年,61個著名的AI模型來源于美國機構,我國僅有15個,不到美國的1/4。

三是部分底層和先進技術對外依賴嚴重。2022年,我國規模以上工業企業研發投入占營業收入的比重不足1.4%,遠低于發達國家2.5%—4%的水平,有Ramp;D活動企業的比重不足四成,大量傳統企業處于無自主品牌、無研發中心、無專利產品的“三無”狀態。這也導致我國企業對美西方國家技術依賴程度較高,處于技術凈進口的被動地位,存在被遏制打壓風險。世界知識產權組織(WIPO)數據顯示,1994—2021年,我國持有的美國發明專利累計14.1萬件,美國持有的中國發明專利累計30.5萬件,相差2.1倍。以農藥產業為例,我國農藥企業對國際農化巨頭到期技術專利依賴嚴重,自主創制能力匱乏,常用的300多種農藥品僅10余個為自主創制,自研率僅為3%。在新材料領域,尚沒有一個主要新材料的原始結構是由我國發現的,均為西方國家的知識產權。西方國家加速與我科技脫鉤、阻斷科技交流合作,可能會延緩先進技術擴散進程,在短期內對我國創新能力提高造成阻礙。

2. 企業科技創新主體地位發揮不足,亟待優化配置、增強企業整合利用要素的主導性話語權

一是企業研發資源偏少、積累不足。由于長期沿襲低端嵌入式產業發展路徑,國內企業多由簡單制造、加工組裝、出口貿易等業務起家,對創新的重視和積累不夠,向科技創新型企業轉變難度和挑戰不小。在科技項目組織實施中,科技項目主要由高校和科研機構申報、政府主管部門審批下達,實施主體多為高校和科研機構,財政科技經費配置也以高校和科研機構為主,企業的研發資源和創新能力相對不足。基礎研究是原創性、顛覆性科技創新的源泉。2022年,我國企業在Ramp;D經費中的自籌資金比例高達80.32%,政府資助僅為17.77%。在企業研發經費內部支出結構中,基礎研究占比僅為0.73%,規上工業企業更低,僅有0.56%。這也導致企業以模仿創新、引進消化吸收再創新為主,自主創新、原始創新不足。

二是產學研合作不暢、轉化率偏低。我國專利授權量已連續多年居世界首位,但科技成果轉化率不高。國家知識產權局數據顯示,2023年我國發明專利產業化率為39.6%,遠低于發達國家60%—70%的平均水平。2022年,高校發明專利產業化率僅為3.9%,遠低于有效發明專利36.7%的產業化率。這主要是因為高校、科研院所與企業之間沒有形成緊密互動,缺乏技術需求銜接,轉化渠道不夠暢通。一方面,一些低水平、重復研究技術含量不高,科技成果轉化價值不大,投入實際生產效益不高,轉化缺乏實際意義。一些具有學術價值的科技成果在實用性、成熟度等方面未經市場檢驗,存在中試和放大問題,導致其轉化應用存在制約障礙。另一方面,企業和高校、科研院所之間缺乏專業的、權威的、有效的技術成果交流平臺,技術轉化體系不完善,轉化機構服務效能不夠,技術轉移轉化專業人才缺乏。

三是科技領軍企業有差距。我國科技領軍企業數量少、體量小,在研發投入規模和強度上離世界領先水平仍有一定差距。在2022年全球研發投入最多的2500家企業中,我國上榜的企業平均研發投入經費為全部企業平均值的65.4%、美國企業的51.3%,僅華為一家的研發投入超過全部上榜企業均值;排名前十的企業平均研發強度為7.8%,低于全球上榜企業16.7%的研發強度水平。在2024年科睿唯安“全球百強創新機構”榜單中,中國大陸入選企業僅有5家,遠低于日本的38家、美國的17家。在波士頓咨詢公司(BCG)發布的“2023年全球前50家最具創新力公司”榜單中,我國有華為、比亞迪等5家企業上榜,美國則有25家,占據榜單半壁江山。從胡潤《2024全球獨角獸榜》看,我國和美國上榜的獨角獸企業數量從2019年的206家和203家變化為2023年的340家和703家,差距有所擴大。在人工智能領域,過去5年中國前十大企業貢獻的專利數量約為美國企業的一半,專利平均被引證次數約為美國企業的1/13,專利平均轉化次數約為美國企業的1/10。

3. 傳統生產方式和落后產能占比大,亟待創新機制、增強智能化綠色化轉型發展動能

一是智能化改造的投入增長和收益回報機制尚不完善。智能化改造是一項投入大、周期長、“傷筋動骨”的系統工程。由于效益水平下降、發展預期不穩,部分企業在重資金投入的智能化改造上“觀望”“搖擺”“等待”心理濃厚,甚至徘徊于成本、收益和風險之間,難以及時高效地做出投資決策。根據相關調查,不同于大型企業,中小企業數字化轉型風險大、成本高、政策支持少,轉型定力、動力和能力缺乏。由于傳統中小企業需求場景各異,龍頭企業應用成熟的數字化方案無法直接適用于中小企業,高昂的定制成本、試錯成本讓傳統中小企業對數字化轉型望而卻步。2022年麥肯錫相關報告顯示,中國企業數字化轉型成功率僅為20%,傳統中小企業成功率更低,貿然實行數字化轉型則會帶來較高風險。中小企業各行業數字化轉型得分顯示,金屬加工、紡織制造、設備制造等傳統產業,數字化技術在行業生產流程中的應用程度偏低,數字化水平整體落后。埃森哲在調查中曾觀察到,受經營環境不確定性影響,化工、建材、冶金等領域的企業數字化轉型出現投入減少的情況。

二是新一輪綠色低碳改造的持續增長機制尚未建立。數字化綠色化轉型任務繁重、動力不足,綠色低碳投入的沉沒性、不確定性較大。我國部分傳統產業生產方式固化,綠色技術積累不足,綠色低碳改造投入壓力較大,仍在沿用高污染、高能耗的粗放型傳統發展模式。隨著綠色低碳國家標準的深入實施和節能減排工作的深入推進,標準倒逼特點突出的“達標式”節能減排投資高峰期已近尾聲。具有市場爭先和創新引領特點的新一輪綠色低碳轉型投資期尚在醞釀中,產業綠色化轉型進入從政策推動向市場驅動轉變的新階段,面臨投資動力、投資方向、投資模式等方面的深刻變化。根據行業調研,鋼鐵、有色、石化、化工、建材等行業超過80%的產能能效已經達到基準水平,如何引導達標產能建立成本收益可持續的綠色投資模式仍待探索、破題。

4. 地方貫徹落實國家部署易造成合成謬誤,亟待優化布局、增強發展協調性耦合性

新質生產力既是國家部署,也依賴地方實踐。在我國宏觀經濟治理中,地方政府對中央部署調控的放大作用很突出,“中央出政策、地方加油干”的“區域錦標賽”常有發生。在傳統產業增長乏力、新興產業競爭加劇的情況下,許多地方把新興產業、未來產業當作經濟發展新的突破口,部分領域出現扎堆布局和搶風口的苗頭,爭資源、引企業、建項目、搶市場等競爭日趨激烈。無序布局不可避免地帶來重復建設和過度競爭問題,甚至再蹈“一哄而上”又“一哄而散”的覆轍,從而對企業競爭秩序和產業發展生態造成不良影響。同時,一些地方認為發展未來產業既“高大上”又“高精尖”,是先進地區、發達城市的方向選擇,對于本地來說遙不可及、高不可攀,在發展中把未來產業和傳統產業、新興產業割裂開來,在工作中存在“畏難情緒”“觀望狀態”“等待心理”,結合本地資源和優勢產業嫁接衍生未來產業的布局不夠積極主動,可能錯失產業轉型契機和動能轉換空間。

5. 適應新質生產力的生產關系存在卡點堵點,亟待深化改革、營造高質量發展新生態

當前培育發展新質生產力的堵點卡點是體制機制改革進入“深水區”的必答題,需要通過制度性公共產品的優化設計和持續供給予以破解(王四清,2024)。特別是科技創新以及產業發展的不確定性、突發隨機性、多種知識融合性,對創新組織、產業培育、市場開發等體制機制安排上提出了新的要求。隨著各大科學領域、各個學科間交叉融合的深度發展,單一學科的新突破似乎難以支撐像前三次科技革命那樣重大的科技變革。如人工智能、基因組學、腦機融合、人機融合等前沿科技事實上建立在物質科學、信息科學和生命科學三大領域的交叉融合基礎上(周濟,2024)。

在科技創新上,關鍵核心技術“0到1”顛覆性創新的攻關機制還不完善,“1到100”的科技成果轉化機制還有制約,如何戒除浮躁心理、務實求真地開展科學研究,如何破除圈子文化、高效協同地組織科技攻關,如何打破合作藩籬、跨界融合地推進成果轉化,都還沒有完全破題。從科技創新和產業創新融合來看,市場化、可持續的產學研合作機制仍不完善,科技成果“處置式”、技術需求“購置式”對接較多,面向實踐應用、企業主導、市場化配置的科技攻關組織模式尚不完善,離資源深度整合、供需深層對接、研發投入共擔、轉化收益共享的產學研合作還有較大差距。此外,科技成果轉化服務體系不夠完善,高校和科研機構的研究成果資產管理方式不清,專職技術經理人收入保障激勵性不足,有利于成果轉化的細化政策和配套措施不健全。

在要素配置上,知識、資本、數據、人才等要素流動存在體制機制障礙,實現“用人有其才、人盡其才”“用物有其力、物盡其力”“用數有其流、數暢其流”梗阻嚴重、制約不少。從政府來看,一些地方把組織調度以“產業資本”為核心的要素組織配置經驗用在科技創新體制建設上(姜寧,2024),把用“大資金”“大手筆”引進“大企業”做法轉變為“建科研大樓”“引知名大家”“配大型設備”,追求“速戰速決”“畢其功于一役”,并不得法。從企業來看,企業對創新人才、科學裝置、科技成果、科創平臺等優質資源的整合配置能力不強,在創新方向選擇、科技項目設置、產業政策制定等方面的主動性主導性較低,企業“出題”、合作“答題”、市場“閱卷”的機制仍不完善。在數據要素上,在數據產權界定、數據開放共享、數據要素市場、數據配置機制、數據安全等方面存在制度供給不足問題,各領域各部門的信息碎片化嚴重、“孤島效應”突出,面臨大范圍、全生態的數據集成陷阱。在人才保障上,適應顛覆性創新的高端戰略人才培養機制、適應新技術開發應用的跨領域復合型人才培養機制還未完全建立。

在開放合作上,面對一些國家“小院高墻”式的封鎖打壓,如何對外創新合作機制、維護產業鏈供應鏈公共產品屬性也亟須在體制機制上創新突破。特別是我國經濟發展中的一些優勢產業,是在技術引進、外資合作、代工生產、外向出口等合作路徑上發展起來,在生產組織、標準規則、市場開發等方面對跨國企業的跟隨性依附性較強,要從以外部循環合作為主的發展格局向增強國內大循環的內生動力和可靠性轉變,同樣需要在體制機制上進行較大范圍、較深程度的創新突破。在一些新興和未來產業,我國與發達國家技術差距不大,都處在起步發展階段,開展合作的方向不清、路徑不明、機制不完善,如何整合資源、嫁接優勢,協作推進關鍵共性技術開發、投資生產合作、規則標準對接仍未完全破題,還在探路摸索過程中。

三、深化改革構建發展新質生產力的創新生態

構建同新質生產力更相適應的生產關系,涉及經濟、社會、思想變革,改變人們生產、生活、思維方式,需要推進創新性、深層次、系統性改革(何立峰,2024)。加快構建適應新質生產力發展的新生態,需要打通經濟發展的一系列困難和掣肘因素,把“難點”和“堵點”變為挖掘體制潛力的“攻堅點”(常修澤,2024),從科技創新體制機制改革、產業轉型升級體制機制改革、要素組織配置體制機制改革三方面協同發力。

(一)聚焦科技創新與產業創新的深度融合,推進科技創新體制機制改革

技術跟隨和模仿帶來的是生產力轉移和同質擴張,無法孕育新質生產力。科技強和產業強猶如鳥之雙翼、車之雙輪,培育發展新質生產力必須跳出以引進學習為主的傳統技術進步路徑,走科技創新和產業創新深度融合發展道路,把更高級、更先進、更綠色的生產力建立在科技自主創新的基礎之上。新一輪科技革命加速變革為我國抓住新技術突破的窗口機遇期,在全球科技競爭中迎頭趕上乃至謀得領先提供巨大空間和可能。作為發展中國家、追趕型經濟體,發展新質生產力需要從土地、勞動、資本等一般要素驅動向科技創新、人力資本、現代金融等高端要素驅動轉變,首先要筑牢科技創新根基和底座,增加高質量科技供給,持續產出重大原創性、顛覆性科技成果,搶占科技競爭和未來發展制高點,為生產力發展積蓄新動能。

科技創新和產業創新深度融合是培育發展新質生產力的有效路徑。發揮大國科技創新體系的整體效能優勢,適應重大科技創新由復雜技術向超復雜技術、線性創新向網絡創新、單點突破向體系突破等方向演進,優化科技攻關統籌決策和組織協調機制,高效配置科技力量和創新資源,形成政府和市場協作合力,組織科技創新大聯合、大協作、大攻關,防止單點突破和底層依賴對原創性、顛覆性創新造成制約。科學凝練事關戰略全局和國家命運的關鍵核心科學技術問題,健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制,重點聚焦要素投入端的新能源技術、生產配置端的數字智能技術、生產資料端的新材料技術等基礎性強、滲透性廣、關聯輻射作用大的基礎和通用技術,開展跨領域協同攻關。面向重點產業高端化智能化綠色化轉型場景,強化各細分領域高精尖技術攻關突破,加大行業垂直顛覆性技術實踐驗證和推廣應用力度,在行業技術變革中占得先機、在國際對標中躋身發展前沿。建立健全需求導向和問題導向的科技計劃項目形成機制,探索企業“出題”、合作“答題”、市場“閱卷”的合作攻關方式,切實提高科技成果質量和轉化孵化價值。

(二)聚焦建設現代化產業體系,推進轉型升級體制機制改革

發展新質生產力要將科技創新成果應用到具體產業和產業鏈上,加快擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑,協同推進改造提升傳統產業、培育壯大新興產業、布局建設未來產業。科技創新突破為產業轉型升級注入強大動能,但是技術進步方向是否利于高端化升級、新技術應用能否創造更高的效率效益空間、轉型升級是否具有內生的市場化動力、發展路徑是否具有長期的持續性,關鍵還是要看現代化產業體系建設的實際成效。由于不同產業的發展階段和技術經濟特性差別較大,培育發展新質生產力的路徑、形態也有很大差別。傳統產業處在成熟期,技術和產品相對成熟,發展新質生產力關鍵是嫁接應用新技術、提高發展質效水平、拓展增長新空間。新興產業處在成長期,技術快速突破、新產品加速涌現,發展新質生產力關鍵是培育科技領軍企業、搶占技術和產業新賽道、加快形成新的增長點和國際競爭優勢。未來產業處在孕育期,科技創新投入大、不確定性高,技術產品產業化尚有較遠距離,發展新質生產力關鍵是增強科技創新支撐、有序布局創新鏈產業鏈、優化健康發展生態。

我國提出建設具有完成性、先進性、安全性的現代化產業體系,核心是建立“向優”“向新”“向綠”的投入增長機制,形成以全要素生產率大幅提升為導向的效率提升機制,實現更可持續的效益提升和收益回報機制,進一步增強產業核心競爭力。聚焦傳統產業深度轉型升級,建立市場化、可持續、增收益的要素投入和產出回報機制,搭建傳統產業轉型發展共性和公共服務平臺,推動技術創新—轉型投入—效益效率同頻共進,盡快走出技術創新和轉型投入的“效率沉沒”陷阱,引導低端、低效產能向高端、優質產能升級。聚焦培育壯大新興產業和布局建設未來產業,協同推進技術創新和產業治理能力提升,完善技術創新的溢價增值機制,把技術創新優勢轉化為產業治理優勢、價值分享能力,推動新興產業跳出“低端嵌入”“被動跟隨”的既往路徑,增強產業自主可控水平和協同治理能力。推動技術創新優勢向高水平產業競爭優勢轉化,強化技術創新賦能品質品牌增值,建立以價值創造和體驗增進為導向的品牌升級機制,建立合理有序、健康向上的市場競爭秩序,擺脫長期依賴的成本比拼、價格競爭發展模式。推動建設更高水平開放型經濟新體制,統籌高質量“引進來”和高水平“走出去”,深入開展國際產業與投資合作,加強與國際高標準經貿規則對接,擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡。

(三)聚焦優質高效要素保障,推進要素組織配置體制機制改革

英國經濟學家馬歇爾將宏觀層面的全要素生產率增長主要歸于技術進步和各類要素在不同行業領域、經濟主體之間的再配置,較少涉及不同要素資源之間的協同耦合關系。培育發展新質生產力是一項復雜的系統工程,需要一體部署、協同推進生產要素的培育配置和生產力的創新發展。新質生產力強調推進勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升,把勞動、資本、土地、知識、技術、管理、數據等生產要素看作一個有機系統,對“配置哪些要素”“如何配置要素”“要素往哪配置”進行整體部署和統籌安排,最終落在激發要素耦合發展新潛能上。對于我國來說,在經濟起步追趕階段,跨國企業借助先進技術、優質資本等高端資源整合利用國內低成本要素,在產業鏈組織、供應鏈管理以及技術路徑、標準規則、市場對接等方面起著主導作用,當前要加快培育國內科技領軍企業和產業鏈鏈主企業,依托國內的科技創新、現代金融、人力資本等高端要素稟賦條件改善,進一步增強在國內外要素整合配置中的主導性、協調性和控制力。

發展新質生產力要充分釋放各類要素的流動配置效應,聚焦發展中的堵點卡點,打破科技創新、人力資本、現代金融等生產要素間的割裂,打破各地爭搶要素、保護市場造成的離散、碎片,打破企業配置使用要素面臨的障礙制約,打破數據要素流動整合存在的“孤島”和壁壘等。優化生產力布局和調整機制,引導各地把科技創新、產業發展、市場開發有機融入區域和國家創新體系、產業體系和統一大市場建設,引導各地客觀理性看待自身發展優勢和潛力空間,有選擇地推動新產業、新模式、新動能發展,防止在科技創新和產業發展中“一哄而上”又“一哄而散”。統籌實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略,統籌推進教育科技人才體制機制一體改革,完善科教協同育人機制、科教協同創新機制,一體化推進教育發展、科技創新、人才培養。深化要素市場化改革,打破各類顯性和隱性壁壘,建設高標準市場體系,破除先進生產要素培育、流通、配置的障礙制約。做好數字“+”“×”文章,打破“數字壁壘”“數字鴻溝”“數字陷阱”,深化實體經濟和數字經濟雙向支撐、互相促進,把數字經濟的帶動效應和賦能效應激發出來。強化企業創新發展和要素配置的主體地位,提高科技領軍企業的創新組織、要素配置、市場開發能力,支持各類經營主體全球范圍優化配置先進優質生產要素。

[參考文獻]

[1] 常修澤.深化要素市場化改革需厘清的若干理論問題[EB/OL].[2024-08-16]. http://www.rmlt.com.cn/2024/0816/710048.shtml.

[2] 何立峰.健全因地制宜發展新質生產力體制機制[N].人民日報,2024-07-30.

[3] 黃強.加強創新資源統籌和力量組織[N].人民日報,2024-08-23.

[4] 黃群慧.改革開放 40 年中國的產業發展與工業化進程[J].中國工業經濟,2018(9):5-23.

[5] 姜寧.新質生產力發展新動能[M].南京:江蘇人民出版社,2024.

[6] 劉俏.如何理解中國經濟?[J].清華社會科學,2023(2):3-48.

[7] 李炳炎,余飛.以新質生產力推進經濟高質量發展的理論邏輯及實踐路徑[J].當代經濟研究,2024(6):5-15.

[8] 米磊.發揮體制優勢凝聚強大創新合力[J].瞭望,2022(49).

[9] 田永靜,苑衛國.我國人工智能發展趨勢研究[J].人民論壇·學術前沿,2024(8):102-105.

[10] 王四清.深化體制機制改革 為新質生產力發展注入強大動能[N].光明日報,2024-07-18.

[11] 陰和俊.讓科技創新為新質生產力發展注入強大動能[J].求是,2024(7):14-19.

[12] 徐曉明.新質生產力:理論與實踐[M].哈爾濱:黑龍江教育出版社出版,2024.

[13] 周濟.學科交叉融合:推動科技創新的新支點[N].學習時報,2024-06-26.

Construct an Innovation Ecosystem for Developing New Quality Productive Forces

Xu Jianwei, Han Xiao, Wang Yan

(Institute of Industrial and Technological Economics, Chinese Academy of Macroeconomic Research, Beijing 100038)

Abstract: China possesses its own industrial, pathway, entity, market, and institutional advantages in cultivating and developing new quality productive forces. However, it also faces challenges such as catching up in major and cutting-edge scientific and technological fields, weak resource allocation capabilities among enterprises, significant difficulties in transforming outdated production capacity, and fallacies of composition arising from local competition. To accelerate the development of new quality productive forces in line with the needs of high-quality development, greater emphasis should be placed on independent innovation, quality and efficiency, as well as green and low-carbon practices. It is necessary to deepen the reform of the economic and scientific and technological systems, remove obstacles hindering the development of new quality productive forces, and make concerted efforts in three areas: reforming the institutional mechanisms for scientific and technological innovation, industrial transformation and upgrading, and factor organization and allocation. These efforts will help expand new advantages and spaces for high-quality development.

Key words: New Quality Productive Forces; The Qualitative State of Productivity; Technological Innovation; Factor Allocation

(責任編輯:賴芳穎)

[基金項目] 2024年度中國宏觀經濟研究院重點課題:加快發展新質生產力研究(A2024041014)。

[作者簡介] 徐建偉,中國宏觀經濟研究院產業經濟與技術經濟研究所研究員,研究方向:產業經濟、工業經濟;韓曉,中國宏觀經濟研究院產業經濟與技術經濟研究所助理研究員,研究方向:產業經濟、能源經濟;王妍,中國宏觀經濟研究院博士后,研究方向:產業經濟。