磁流變阻尼器隔震結構的模糊控制仿真與分析

摘" 要:該研究通過對配置磁流變(MR)阻尼器的4層框架基礎隔震結構進行建模,系統討論該結構在2種控制策略作用下的隔震性能。結果表明,相較于經典的bang-bang控制策略,采用模糊控制策略能同時降低結構在地震作用下的基底位移與上部結構的加速度響應,從而實現隔震性能的顯著提升。

關鍵詞:模糊控制;磁流變阻尼器;隔震結構;地震響應;仿真分析

中圖分類號:TU352.11" " " 文獻標志碼:A" " " " " 文章編號:2095-2945(2025)05-0067-04

Abstract: In this paper, a four-story frame isolated-structure equipped with magnetorheological (MR) dampers is modeled, and the isolation performance of the structure under different control strategies is discussed. The results show that compared with the classical bang-bang control strategy, the implementation of a fuzzy control strategy can simultaneously reduce both the base displacement and the super structure acceleration response under seismic actions. This leads to a significant enhancement in seismic isolation performance.

Keywords: fuzzy control; magnetorheological(MR) damper; base-isolated structure; seismic response; simulation analysis

基礎隔震結構通過在建筑物基礎與上部結構間設置隔震層,延長結構的自振周期,達到降低結構加速度響應的目的[1]。常見的隔震層結構采用內含鉛芯的橡膠隔震支座附加阻尼裝置[2],其中,MR阻尼器憑借裝置簡單、響應快、阻尼力大和能耗小等優勢成為隔震層的優選組件[3]。MR阻尼器的工作原理:通過調節輸入阻尼器的電流來改變其內部的磁場強度,引發磁流變液黏度的變化,進而得到所需的阻尼力[4]。值得注意的是,采用不同的阻尼器控制策略會直接影響阻尼器的性能表現,進而影響對隔震結構的控制效果。因此,本研究深入探討了2種不同控制策略對該結構隔震性能的具體影響:一是經典的bang-bang控制策略,它基于簡單的閾值邏輯,通過迅速切換阻尼器的狀態以實現隔震效果;二是更為先進的模糊控制策略,該策略利用模糊邏輯理論,能夠根據實時監測到的地震動參數和結構響應,靈活調整阻尼器的輸入電流,從而實現對結構震動的更精細控制。

1" 隔震系統

1.1" 隔震結構模型

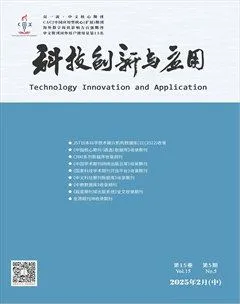

如圖1所示,本研究采用4層混合式基礎隔震建筑模型來評估地震響應。隔震層由4個完全相同的直徑為100 mm的天然橡膠支座及4個MR阻尼器組成。隔震系統的運動方程為

1.2 MR阻尼器的力學模型

為了更好地描述 MR 阻尼器的非線性特性,本研究采用了Bouc-Wen模型來評估其力學性能,該模型因能通過參數識別精準捕捉滯回動力響應狀態,從而得到廣泛應用。因此,MR阻尼力F可用Bouc-Wen模型(表1)表達為

1.3" 地震動輸入

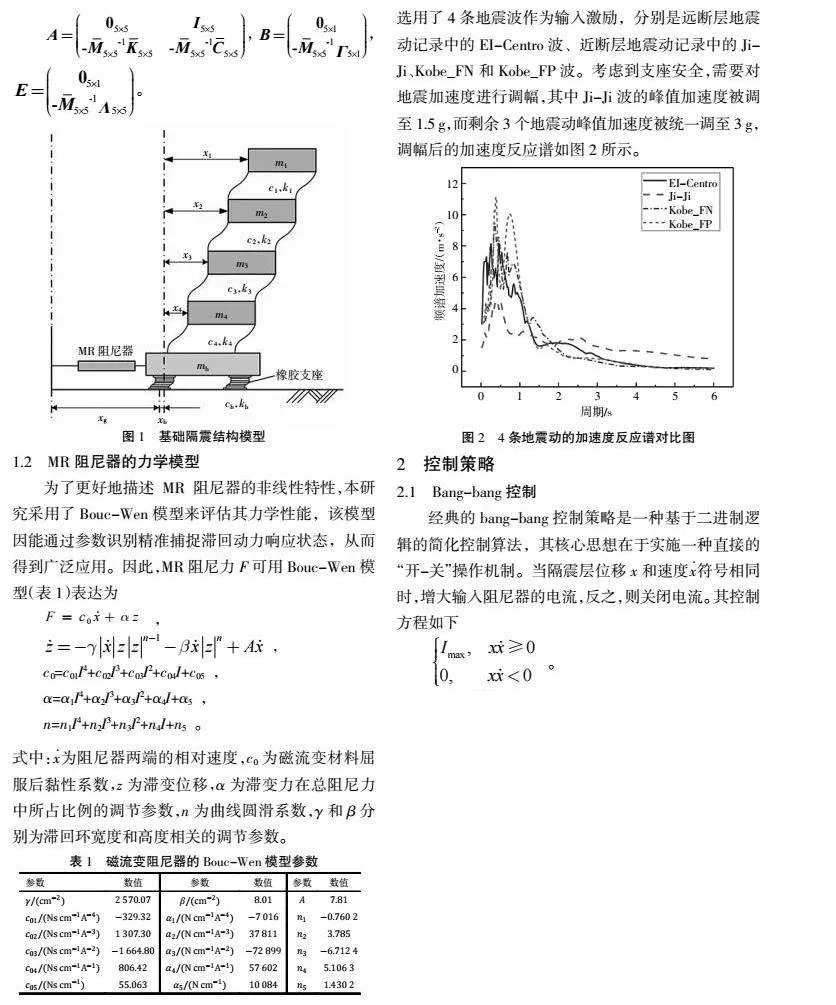

為了評估MR阻尼器在不同控制策略下的性能,選用了4條地震波作為輸入激勵,分別是遠斷層地震動記錄中的EI-Centro波、近斷層地震動記錄中的Ji-Ji、Kobe_FN和Kobe_FP波。考慮到支座安全,需要對地震加速度進行調幅,其中Ji-Ji波的峰值加速度被調至1.5 g,而剩余3個地震動峰值加速度被統一調至3 g,調幅后的加速度反應譜如圖2所示。

2" 控制策略

2.1" Bang-bang控制

經典的bang-bang控制策略是一種基于二進制邏輯的簡化控制算法,其核心思想在于實施一種直接的“開-關”操作機制。當隔震層位移x和速度■符號相同時,增大輸入阻尼器的電流,反之,則關閉電流。其控制方程如下

2.2" 模糊控制

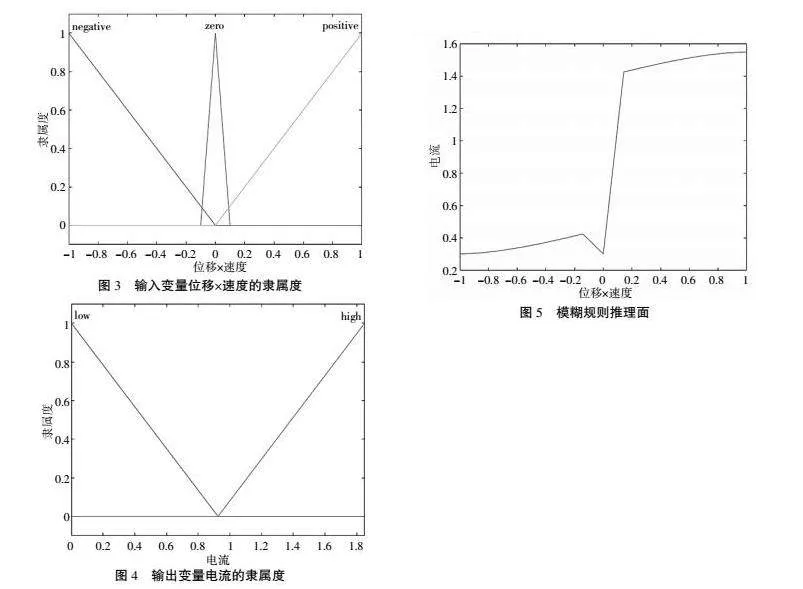

模糊控制是一種基于模糊集合論、模糊語言變量及模糊推理原理的智能控制方法。該方法不依賴于被控對象的精確數學模型,而是巧妙地總結專家知識和經驗來執行直觀、有效的控制,因此在結構震(振)動控制領域得到廣泛應用。模糊控制的設計過程分為4個階段:①確定輸入和輸出變量,并界定其基本論域范圍;②定義隸屬度函數,將輸入精確值轉換為模糊值;③編寫推理規則并將輸入變量映射為輸出變量;④將輸出的模糊量轉換為精確量[5-6]。

本研究采用單輸入單輸出的模糊控制系統,旨在優化隔震系統的性能。具體而言,系統的輸入被設定為位移x和速度■的乘積,這一復合指標能夠綜合反映結構的震動狀態;而輸出則設定為阻尼器的控制電流。采用三角函數來表征輸入輸出的模糊集合的隸屬度,如圖3和圖4所示。其中,語言變量negative、zero和positive分別對應于輸入變量的負值、零值及正值狀態,而low和high則分別代表了控制電流的低水平和高水平。

3" 仿真結果分析

為了全面且系統地評估2種不同的控制策略在4層隔震結構中的控制性能表現,本研究采用MATLAB對目標結構進行數值仿真分析,在此分析過程中,特別選取了具有代表性和實用價值的性能指標,即峰值基底位移與峰值加速度,作為衡量控制效果的關鍵依據。仿真結果見表2。通過對比分析可以發現,在面對這4種地震波輸入時,模糊控制策略相較于經典的bang-bang控制策略,展現出了更為優越的控制性能,不僅能夠有效地限制并減小基底位移的峰值,還能夠大幅度地降低加速度響應的峰值,從而在多個維度上提升隔震結構的整體抗震性能。具體而言,在模糊控制策略下,峰值基底位移相較于bang-bang控制策略的最大降幅可達26.09%,更為顯著的是,峰值加速度的最大降幅更是高達50.29%,這一結果有力表明,簡單地在最大值與最小值之間切換MR阻尼器的電流,反而可能加劇結構的響應,凸顯了模糊控制在提升隔震結構穩定性方面的顯著優勢。

4" 結論

本研究采用了單輸入單輸出的模糊控制系統作為核心控制策略,該系統反饋信息少,控制規則相對簡單,從而在仿真過程中展現出高效的計算速度。通過實施這一控制機制,系統能夠顯著地抑制基底位移和上部結構的加速度響應,控制效果優于經典的bang-bang控制,這對于提升結構在地震作用下的整體穩定性具有重要意義。此外,該系統還展現出了在不同地震輸入條件下的廣泛適應性,即無論是面對遠斷層地震還是近斷層地震,系統均能保持穩定的控制性能,這一特性極大地拓寬了其在實際工程應用中的潛在價值。綜上所述,本研究提出的單輸入單輸出模糊控制系統不僅優化了控制隔震結構的效率,還顯著增強了其在復雜地震環境下的實用性和可靠性。

參考文獻:

[1] 李春祥,龍秋雨,曹黎媛.混合基礎隔震體系優化設計及性能[J].振動工程學報,2024,37(1):137-147.

[2] 楊衛星,劉曦.基于調諧慣容阻尼器的基礎隔震結構性能優化研究[J].廣州建筑,2023,51(6):25-28.

[3] PARLAK Z, SAHIN I, PARLAK N. One-way coupled numerical model utilizing Viscoelastic Maxwell model for MR damper[J]. Journal of Intelligent Material Systems and Structures,2022,33(19):2391-2404.

[4] 貝偉明,李宏男.采用磁流變阻尼器的地震結構模糊控制[J].自然災害學報,2006(4):172-176.

[5] RAYEGANI A, NOURIG.Application of smart dampers for prevention of seismic pounding in isolated structures subjected to Near-fault earthquakes[J].Journal of Earthquake Engineering,2020,26(8):4069-4084.

[6] 趙大海,李永興,李宏男,等.基于多級模糊控制的半主動隔震結構減震研究[J].振動與沖擊,2016,35(13):78-84.