遂昌激活林業產業潛力推進強林共富

遂昌縣緊緊圍繞浙江省高質量發展建設共同富裕示范區戰略部署,聚焦林業所能、林農所盼、未來所向,以林業共同富裕試點縣為載體,通過揚長板、補短板、穩底板、筑新板,促進產業轉型、激活生態要素、拓寬增收空間、實現價值轉化,全力探索林業高質量發展的“遂昌模式”,奮力開啟革命老區林業共同富裕的“遂昌實踐”。

強化組織領導 高效推進

打造林業共富“遂昌樣板”

強化組織領導明職責。高規格成立以縣委書記、縣長為雙組長的林業共富試點縣建設工作領導小組,統一思想,統籌推進試點工作。遂昌縣生態林業發展中心建立了“主要領導全面負責、分管領導牽頭負責,相關科室具體負責”的掛聯機制,全力推進林業共富試點縣建設工作。

落實制度監管強規范。通過建章立制,嚴格執行,實現項目資金監管從“人管”向“制管”轉變。聯合遂昌縣財政部門專門就林業共同富裕試點縣建設出臺《遂昌縣林業共富試點縣建設資金管理辦法》。建立資金支付報備制度,設計《項目資金審批單》,明確“完成一項、驗收一項、支付一項、審查一項”的項目報銷機制,并提交全過程項目建設材料,確保項目資金監管嚴格高效運行。

狠抓項目進度求時效。成立林業共富工作專項組,明確各子項目的階段目標和完成時限。實行“周會制”,及時化解項目推進過程中遇到的堵點和難點。項目專項組跟蹤督促項目業主單位加快項目建設進度,針對部分進度滯后的項目,召開專題協調會,責令實施單位限期整改落實,確保項目整體進度有序推進。試點縣任務涉及3大共富工程、8項建設任務、28個子項目,截至2024年12月底,省里下達的3600萬元任務已完成2855萬元,完成率79.3%。

推進三大共富工程 激發產業活力

形成林業共富“遂昌模式”

打造“強鏈增富”竹產業鏈。以竹產業全產業鏈改造提升為主線,在遂昌經濟開發區投資3.4億元,建設占地面積79畝(總建筑面積7.8萬平方米)涵蓋烘干、碳化、倉儲、集中供熱、污水處理等設施的竹產業共富產業園,采用“政府搭臺、國企投資、企業經營”的模式建設運營。通過高效筍竹林培育,組建林業社會化服務隊機械化采伐管理,在重點鄉鎮建成毛竹初加工物理分解點,再集中到竹產業共富園進行烘干、碳化等處理,最后進入深加工企業形成產品,有效破解竹產業發展過程中存在的消防、環保、運輸、社會化服務缺失等難題,推動竹產業從源頭到深加工全鏈條轉型升級,實現竹產業“強鏈補鏈增富”。經過一年實施,2024年,遂昌縣的竹材價格已從25元/百斤提升到30元/百斤,按照年產30萬噸竹材計算,林農收益提升3000萬元。

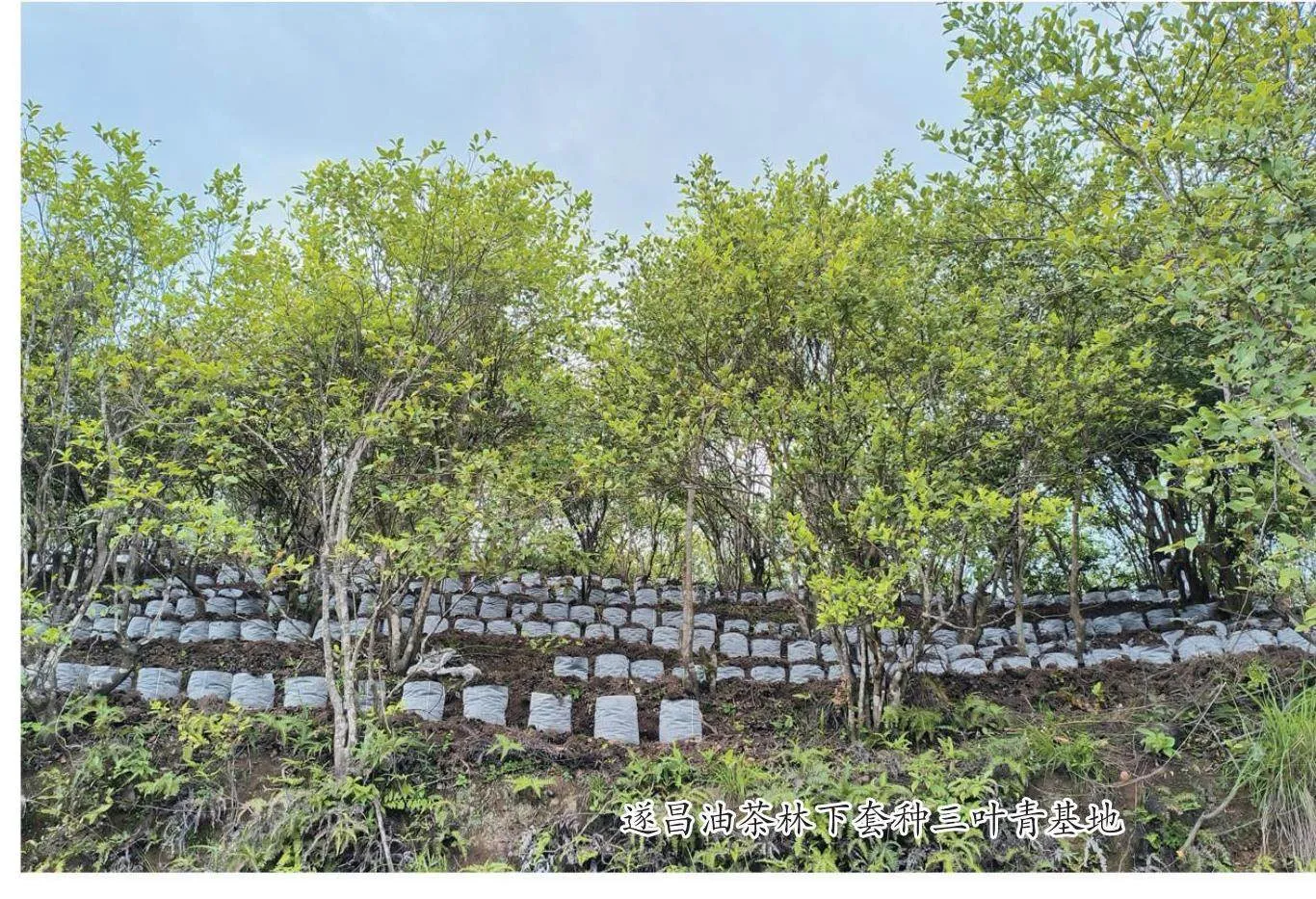

培育“多元添富”特色產業基地。聚焦提升箬葉、油茶、林下藥材等特色產業,通過打造3個千畝示范基地,開展箬葉加工坊、油茶倉儲、黃精深加工中心等項目建設,引導林農、村集體開展林下復合經營,重點扶持龍頭企業,拓展消費市場,健全整體產業鏈,推動特色產業富民增收。如省級林業重點龍頭企業浙江納福匯山茶油有限公司以“公司+合作社+農戶”的模式,組建油茶“共富工坊”,年收購周邊鄉鎮山茶籽200余噸,輻射帶動周邊各村農戶6000余人增收致富。通過擴增一產栽培面積,壯大二產加工企業,擴展三產消費市場,健全整體產業鏈,提升產品附加值,推進特色產業整體有序發展。試點開展以來,建成箬葉撫育改造、人工栽培、優質種源、種苗繁育等基地960余畝,培育箬葉杯苗10萬杯,油茶種植面積增至9.7萬畝。

形成“康養帶富”共富效應。發揮國家森林公園核心區示范輻射效應,以項目建設為抓手,高標準提升遂昌國家森林公園康養產業配套水平,為發展鄉村休閑度假、高山森林康養等產業創造條件,打造具有遂昌辨識度和區域影響力的森林康養標志性基地,帶動周邊村落農家樂、森林人家、民宿等業態發展,形成康養產業集群共創共富效應,打響遂昌國家森林公園森林康養特色品牌。目前,已開展白馬山康體養生區、小岱村森林休閑公園、王村口及西畈等鄉鎮古道修復項目建設。累計培育各類農家樂村(點)87個,年接待游客近300萬人次,帶動就業近萬人,農家樂經營戶人均增收8萬元以上。

形成三大共富機制 點綠成金

展現林業共富“遂昌經驗”

“林事服務+機械化”林業社會化服務共富機制。圍繞破解社會化服務缺失、用工成本高等問題,按照服務主體多元化、服務形式多樣化、服務運作市場化等要求,建立覆蓋全程、綜合配套、便捷高效的社會化服務體系,實現降本增效,促進林農增收。如在金竹鎮按照“共享場所、共享機械、共享團隊”的模式,整合資源資金,協同提升基礎設施和設備,有機融合打造“共享”林事服務中心,利用油茶剝殼機設備,效率可達520千克/小時;運用無人機開展林業病蟲害防治、毛竹疫木下山吊運、油茶全鏈條服務等林事服務,單臺無人機可代替17—42個工人的作業量。在妙高街道、三仁鄉開展毛竹機械化采運示范項目試點,以機械砍伐和竹木運輸系統代替傳統采運方式,機械采伐每畝可增效210—480元,竹木運輸系統可節約80%的時間和240元/噸的運輸成本。

“特色產業+共富工坊”林業共富工坊聯合運營機制。圍繞經營主體之間業務合作及利益聯結,深入推進特色產業共富工坊模式集群化發展,以共富工坊的形式帶動林農增收和村集體經濟發展,打造林農增收共富新場景。如垵口鄉流轉林地3000余畝,建成原生箬葉示范基地和共富工坊,有序開展箬葉品種選育撫育、人工栽培、采摘加工等工作,從“散小弱”到“集聚化”,形成箬葉全產業鏈閉環良性發展,年產值達1100萬元。目前,全縣建成箬業共富工坊5家,直接帶動8000余名農戶年增收近5800萬元。

“集體產權+抱團共創”林區新型集體經濟共富機制。圍繞破解林業資源閑置問題,創新“林地變股權、農戶當股東、收益有分紅”的林地經營新機制,拓寬村集體和林農依托林業資產價值轉化的增收路徑。如金竹鎮以專業合作社為主體流轉林3500畝種植林下中藥材,農戶以土地和勞動力入股,與村集體“綁定”,種植三葉青,實現資源變資產、林權變股權、農民變股東,村集體年均增收15余萬元,500余名農戶人均增收近萬元。