將怪誕進行到底

時隔數年,由上海話劇藝術中心組織承辦的ACT上海當代戲劇節隆重返場,在期待已久的觀眾群中引起一片歡欣。瀏覽演出劇目,赫然發現希臘新銳導演歐里庇得斯·拉斯卡利迪斯(Euripides Laskaridis)的《泰坦眾神》(TITANS),欣悅之余又添了幾分驚喜。國內大部分觀眾不僅沒有看過拉斯卡利迪斯的作品,恐怕也鮮有人聽說過這個名字。這位近幾年迅速成長的希臘導演曾在雅典的卡若羅斯·古恩(Karolos Koun)藝術劇院①學習表演,在紐約布魯克林學院學習導演,并從希臘重要的慈善和文化藝術贊助機構奧納西斯基金會(Onassis)獲得獎學金。自1995年以來,他一直作為表演者與羅伯特·威爾遜(Robert Wilson)及希臘著名劇場藝術家德米特里斯·帕帕約安努(Dimitris Papaioannou)等大家合作。2016年,他獲得了首屆皮娜·鮑什(Pina Bausch)獎學金,因此有機會赴美國與先鋒戲劇導演和編舞家雷米·波尼法索(Lemi Ponifasio)緊密合作。2009年,拉斯卡利迪斯創立了自己的劇團,名之為“奧斯墨西斯”(OSMOSIS)。在希臘文中,“osmosis”有兩重含義,既可指物理世界中分子的滲透作用,亦可指觀念、文化等的潛移默化。拉斯卡利迪斯選用這個詞作為其藝術團體的名稱,表達自己對藝術的理解和他所追求的藝術目標。他試圖以劇團為平臺,召喚志同道合的藝術家,“入木三分地審視人類生存狀態中的意外閃失,探究日常生活中的小細節、集體無意識、想象和荒誕”,其作品“探索變幻的各種可能,常常走到荒唐、幽默和怪誕的地步,期冀在這一領域中窺見令人驚嘆的深層真實”。②

奧斯墨西斯成立以來,在歐美不同國家的重要劇場和藝術節展示了他們的作品。尤其是自2020年以來創作的一系列怪誕風格的劇場作品,使拉斯卡利迪斯越來越受人關注。拉斯卡利迪斯在作品中以怪誕的造型、動作、場景、音效制造有控制的混亂,跨越戲劇、舞蹈和視覺藝術等多個范疇,以強烈的間離效果展示人類生存的狀況,探索人類在面對未知時的毅力。怪誕(grotesque)和變幻(transformation)自此成為拉斯卡利迪斯藝術創作的核心和最突出的標簽。此次應邀來上海演出的《泰坦眾神》正是這一系列繼《遺產》(Relic, 2020)之后的第二部作品。

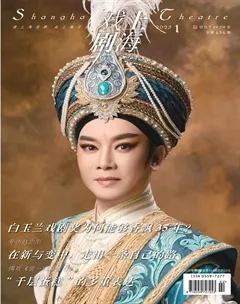

拉斯卡利迪斯在嘗試過不同的創作路徑后,把眼光投向了希臘文化的古老源頭,并將之與怪誕藝術風格的傳統相結合。《泰坦眾神》在一片黑暗中開場。一個從頭到腳裹在黑色緊身衣里的人形在舞臺左前角緩緩拉升一支長長的日光燈管。他將燈管的一端拉到自己嘴邊,用力吹起來。這時舞臺上響起號聲,燈管亮起來,觀眾便看見舞臺上另一個形象:粉衣鼓腹細腿長鼻的怪人。這兩個想象的生物是全劇的表演者。長鼻者不時換穿不同顏色的裙裝,有時戴上長假發,有時禿頭,嘴里時常發出尖聲尖氣、沒有任何意義的聲音。黑衣者則始終無聲無息,如同影子一般在舞臺邊緣游走。舞臺一側用金箔塑造的一列小山暗指這兩個形象的靈感來源——古希臘神話中的提坦神。提坦神是奧林匹斯神之前的世界主宰。舞臺上這兩個外形怪異、不辨雌雄的生物天真無邪,自帶迷惑的魅力,充滿孩童的好奇心。他們孤獨地生活在明暗相交的洪荒時代,懷著好奇和吃驚將廣袤無垠的宇宙中發生的種種變化盡收眼底,并對之做出不同反應。他們在舞臺上俯瞰群山,掀起狂風,撒下暴雪,又周而復始地重復最瑣碎的日常生活,如澆花、熨衣、吹頭。時間仿佛在舞臺上泯滅,人神的界限也被一筆勾銷。觀眾看到的是毫無邏輯關聯的表演,聽到的是無法稱之為語言的咿咿呀呀,卻能從中產生各種聯想,感受到人類世界的七情六欲,舞臺上的滑稽時刻引發的笑聲于是含有了一層會意。

作為西方藝術手法的怪誕風格最早在古羅馬奧古斯都時代便已經出現。維特魯威在《建筑十書》中討論建筑裝飾時,提到當時流行的“墮落的趣味”:畫面中“不是確定事物的可信圖像,而是些怪獸。蘆葦取代圓柱豎立起來,小小的渦卷當成了山花,裝飾著彎曲的葉子和盤渦飾的條紋;枝狀大燭臺高高托起小宇宙,在這小廟宇的山花上方有若干纖細的莖從根部抽出來一圈圈纏繞著,一些小雕像莫名其妙地坐落其間,這些莖分裂成兩半,一些拖著小雕像,長著人頭,一些卻長著野獸的腦袋”。③ 但是這類壁飾很快淹沒在歷史的長河中,直到15世紀和16世紀之交才再次出現在人們眼前。當時人們在羅馬發掘尼祿金宮的地下部分時,發現了這種久已絕跡的繪畫裝飾,藝術家們爭相模仿,并用“grottesco”④一詞描述這種風格。這種藝術風格至此有了正式名稱。

藝術家為怪誕風格中輕靈的想象和歡快的自由所吸引,在其作品中復活了這種古老的風格。拉斐爾及其學生在梵蒂岡敞廊繪制的壁畫、老博魯蓋爾的鄉村風俗畫都是代表。隨著時間推移,怪誕風格也進入文學和戲劇,更在18世紀德國浪漫主義運動中成為戰斗的武器,也為現代主義藝術提供了堅實的起跳點并在現代主義浪潮中得到前所未有的蓬勃發展。然而批評家對怪誕藝術長期持否定態度,認為這種藝術破壞了古典時期所推崇的“自然的”——因而是完美的——形態和比例,斥之為“墮落”。理論界則因其不符合古典傳統而始終不愿承認和思考這種風格,直到1957年,德國文藝理論家沃爾夫岡·凱澤爾(Wolfgang Kayser)才在其《文學藝術中的怪誕》(Das Groteske: seine Gestaltung in Malerei und Dichtung)⑤ 中對這種藝術風格作系統探討,“填補了相當長時間里一直存在的一個空白”,⑥ 怪誕自此成為研究經典作家的新路徑而受到廣泛關注。凱澤爾在他的著作中追溯了“怪誕”作為一種藝術風格的歷史,并對其性質作了如下總結:“怪誕是異化的世界。……意外和驚奇是怪誕的基本要素。……怪誕所傾注的……是對生活的恐懼。……它主要表現的是我們對物質世界的不適應”,是“喚出并克服世界中兇惡性質嘗試”。(著重號為原文所有)⑦

凱澤爾的探討主要集中于德國狂飆突進運動、浪漫主義運動及在其影響下的19和20世紀德國文學與戲劇。對怪誕風格的理論研究作出重要貢獻的另一位學者是米哈伊爾·巴赫金。巴赫金在《拉伯雷和他的世界》中將視野擴展到更久遠的時代,把怪誕風格區分為與民間文化和狂歡節文化密切相關的“中世紀和文藝復興時期的怪誕風格”,以及與德國狂飆突進運動和早期浪漫主義密切相關的“浪漫主義的怪誕風格”,亦即凱澤爾探討的怪誕風格。在20世紀,前者發展為以托馬斯·曼、布萊希特、聶魯達為代表的“現實主義怪誕風格”,后者則發展為受各種存在主義思潮影響的現代主義怪誕風格,如超現實主義者和表現主義者作品中的怪誕風格。巴赫金對這兩種怪誕風格持有明確的褒貶態度,認為在浪漫主義/現代主義怪誕風格中,“詼諧因素遭到了最本質性的改造……它不再是歡樂、興奮的詼諧”,它的世界是“恐怖的、與人格格不入的……異己的世界”(著重號為原文所有),其“形象往往是對世界的恐懼的表現,它們還竭力把這種恐懼灌輸給讀者(恐嚇他們)”。而“中世紀和文藝復興時期的怪誕風格,與民間詼諧文化相聯系,只有以滑稽怪物形式出現的恐怖,即只有已被詼諧戰勝的恐怖。在這里,恐怖總是轉變為詼諧和快樂的東西。與民間文化相聯系的怪誕風格,使世界與人接近,把世界肉體化,通過肉體和肉體生活使世界親近化(與抽象精神的浪漫主義把握方式不同)”其形象“絕對無所畏懼,并且也讓大家與它們一樣無所畏懼”。⑧

拉斯卡拉狄斯作品中的怪誕風格更接近于巴赫金所界定的“中世紀和文藝復興時期的/現實主義怪誕風格”。2009年拉斯卡利迪斯初創奧斯墨西斯劇團時,正逢希臘遭遇嚴重的債務危機,政府宣布破產,社會經濟陷入長期動蕩。拉斯卡利迪斯試圖在作品中反映現實世界和真實生活,但他沒有像許多歐洲同行那樣選擇以政治戲劇的方式直接回應現實的動蕩,而是期望以藝術家的獨特方法表達人在亂世的困境。法國青年藝術評論家賈戴(Florian Gaité)認為拉斯卡拉狄斯在舞臺上將星系、山巒與澆花、掃地等日常瑣事并置,“刻意消磨掉時間和地域指向,追溯人類最古遠因而指向也更廣泛的人類基本生存狀態”。⑨ 也有劇評稱這部作品“化尋常為奇異,貌似怪誕的鬧劇,實則敏銳而感傷地探討著生存、時空、因果和各種可能性”。⑩

在這部作品中,舞臺上的兩個生物無厘頭地發笑,無厘頭地犯愁,在觀眾眼里,他們的存在怪異而可笑。然而舞臺上的兩個生物又分明穿著我們熟悉的衣裝,用著我們家常的器具,他們的所思所感都讓我們覺得似曾相識。這兩個怪物令觀眾驚奇、發笑,卻不會令觀眾恐懼。從巴赫金的視角看,拉斯卡拉狄斯沒有“把自己置于嘲笑的現象之外”,11 而是將自己作為其中的一部分,詼諧地看待作為一個整體的世界。“宇宙、社會和肉體在不可分離的統一體中展現出來,作為一個不可分割的活生生的整體。而這個整體是一個歡快和安樂的整體”。12 于是,拉斯卡拉狄斯的嘲諷中不乏理解,甚至帶有一層溫暖的意味。人對自己身上的弱點總是比對與自己無關的他人身上的弱點更為寬容。觀眾在這種氛圍下對舞臺上兩個生物的挫折、驚恐、無聊、無助發笑,也對自己生活中相類似的感受產生一些釋然。奧斯墨西斯劇團官網上對該劇目的介紹文字稱該劇試圖“……向我們人類每一次嘗試理解而不得的努力致敬”,演出顯然達到了這一目的。

拉斯卡利迪斯為觀眾呈現了一部生存和空無的神話寓言,也是一場視覺和聽覺的創新嘗試,舞美、服裝、音效和音樂、燈光效果共同營造出一個怪誕巨人的幻想世界。來回悠蕩的燈管、季節變換的場景、最普通廉價的日常用品雜陳在舞臺上,構成兩位提坦神的工作和游戲空間。藝術家顯然在向“貧窮藝術”(Arte Povera)的潮流致敬。這一名稱由意大利著名藝術史家、藝術評論家和策展人杰爾瑪諾·切蘭特(Germano Celant)在1967年首次提出,用以概括一群年輕的意大利藝術家的作品。這一潮流的影響此后波及整個歐洲。這群藝術家試圖使用廉價的日常材料來創造一種新的雕塑語言,挑戰和打破藝術的商業化。拉斯卡拉狄斯舞臺上的干草束毫無疑義地令人聯想到這一藝術運動的代表人物瑪麗莎·梅爾茨(Marisa Merz,1926—2019)的作品,明確無誤地向劇團創建當年去世的這位藝術家致敬。

拉斯卡拉狄斯不僅向“貧窮藝術”的代表人物致敬,也繼承和發展了這一藝術潮流的精神,在舞臺上利用廉價的日常材料營造出人意料的效果:金箔紙捏出雄偉的山巒,也可化為天神背后的萬丈金光;簡陋的扇葉在電機驅動下不停旋轉,與燈光和人的造型相組合,產生怪異的動感;廉價的米波羅泡沫板成為舞臺上兩個生物抓撓的玩物,制造出一種自帶節奏感的音效,撓下的碎末稍后化為紛紛揚揚的雪花,而兩塊抓撓出空洞的米波羅板一旦疊加起來,配上燈光,瞬間化為浩瀚宇宙中的星云,長鼻人以之為背景的舞蹈則令人想到古代藝術中那些怪異的動植物。觀劇的過程也是不斷驚喜的過程,觀眾在贊嘆之余,不得不折服于藝術家化腐朽為神奇的想象力。

注釋:

①.卡若羅斯·古恩(1908—1987)是希臘現代戲劇史上的重要人物。他致力于將古希臘戲劇與現代戲劇理念相結合,創造出獨特的戲劇風格。他的作品常常具有深刻的思想內涵和強烈的藝術感染力,對希臘戲劇的發展產生了深遠影響。他領導的藝術劇院(Theatro Technis)成為希臘現代戲劇的重要陣地,培養了一批優秀的戲劇人才。他的作品在國際上也受到廣泛關注和贊譽。

②.歐里庇得斯·拉斯卡利迪斯的官網,https://euripides.info/osmosis, 2024年8月13日。

③.[古羅馬]維特魯威著,[美]I. D. 羅蘭 英譯,[美]T. N. 豪 評注/插圖,陳平 中譯,《建筑十書》,北京:北京大學出版社,2019年,第138頁。

④.這個詞來自意大利語“grotta”,本義為“洞穴、地窖”。

⑤.英譯本書名為The Grotesque in Art and Literature,1987年華岳文藝出版社的中譯本將原書名變為副標題,以《美人和野獸:文學藝術中的怪誕》為書名。

⑥.[聯邦德國]沃爾夫岡·凱澤爾 著,《美人和野獸——文學藝術中的怪誕》,曾忠祿、鐘翔荔 譯,丁傳林 校,西安:華岳文藝出版社,1987年,第4頁。

⑦.[聯邦德國]沃爾夫岡·凱澤爾 著,《美人和野獸——文學藝術中的怪誕》,曾忠祿、鐘翔荔 譯,丁傳林 校,西安:華岳文藝出版社,1987年,第195、196、199頁。

⑧.米哈伊爾·巴赫金,《巴赫金全集(第六卷)拉伯雷的創作與中世紀和文藝復興時期的民間文化》,李兆林 夏忠憲等譯,石家莊:河北教育出版社,1998年,第43—54頁。

⑨.2019年香港演出節目冊。

⑩.Camila Fitzgibbon, “‘Titans’ immortalized in beguiling absurdist creation”, Montreal Theatre Hub, https://montrealtheatrehub.com/2018/05/30/fta-review-titans-immortalized-in-beguiling-absurdist-creation/, May 30, 2018. Accessed August 16, 2019.

11 .米哈伊爾·巴赫金,《巴赫金全集(第六卷)拉伯雷的創作與中世紀和文藝復興時期的民間文化》,李兆林 夏忠憲等譯,石家莊:河北教育出版社,1998年,第14頁。

12 .米哈伊爾·巴赫金,《巴赫金全集(第六卷)拉伯雷的創作與中世紀和文藝復興時期的民間文化》,李兆林 夏忠憲等譯,石家莊:河北教育出版社,1998年,第23頁。