黃旭華:一世長航,極限深潛

設在“719所”總體大樓的靈堂里,黃旭華遺像前的花被擺放成潛艇和海浪的造型。來悼念的人絡繹不絕,很多員工靜靜地圍繞在附近。黃旭華的夫人李世英被攙扶著前來,送別相伴69年的丈夫。

2月6日,中國工程院院士、中國船舶集團有限公司第719研究所原所長黃旭華因病在武漢逝世,享年99歲。至此,中國第一代核潛艇四位總師趙仁愷、彭士祿、黃緯祿和黃旭華全部辭世。

黃旭華常被稱為“核潛艇之父”。原海軍司令部核安全局副局長楊連新告訴《中國新聞周刊》,黃旭華自己其實不愿意接受這樣的稱謂。他認為,如果說彭士祿的貢獻主要是解決了中國核潛艇的有無問題,那么黃旭華的貢獻則在于解決了中國核潛艇形成戰斗力的問題。

湖北大學歷史文化學院教授、黃旭華傳記作者王艷明告訴《中國新聞周刊》,中國核潛艇事業的開創是一代人共同努力的結果,但如果要找一個代表人物作為其精神象征,黃旭華無疑是最具代表性的。他是迄今唯一一位親歷并見證中國核潛艇研制全過程的高級技術人員,從1958年工程啟動,到一代兩型(091、092)核潛艇的歷次重大技術攻關,再到新一代核潛艇的論證與研制,他都是親歷者、推動者和參與決策者。

常規型與水滴型之爭

1958年8月初的一天,上海船舶工業管理局設計二處潛艇科科長黃旭華剛上班不久,就接到局領導打來的電話,通知他立刻去北京出差。

到北京后,局領導才鄭重告訴黃旭華,絕密級的核潛艇研制工程已經立項啟動,將舉全國之力研制,決定選調他參與研究,在核潛艇總體設計組工作。對方要他直接去海軍大院報到,不用再回上海。

那時,美國和蘇聯的核潛艇已先后在1954年和1957年建成服役。1958年6月27日,聶榮臻向中共中央呈報《關于開展研制導彈原子潛艇的報告》,兩天后周恩來、鄧小平分別批示,毛澤東圈閱批準。中國的核潛艇研制工程迅速拉開序幕,代號“09工程”(最初命名為“07工程”)。

當時美蘇核潛艇相關資料都是絕密的,常規潛艇的資料也不多,研究人員對核潛艇的了解僅限于這是一種用核能推進的潛艇,連照片都沒看過,只能多方搜集資料。那時設備也很落后,總體組和動力組的很多運算都要靠算盤和計算尺。

1961年初,總體組總算弄清了核潛艇與常規潛艇的基本區別,形成了基本概念,初步設計出了普通線型和水滴線型兩種方案。但好景不長,1962年8月,“09工程”下馬了。

對于下馬原因,長期研究核潛艇歷史的楊連新解釋,當時國家正處于三年困難時期,需要給“兩彈”讓路,同時技術力量不足,又提出“三年搞出導彈核潛艇”這樣不切實際的目標,此外核潛艇的協調抓總機構也不夠權威。

1962年底,國防部第七研究院“09研究室”進行整編,幾百位研究設計人員調離,僅留下65人,改屬二機部原子能所“47-1”室。黃旭華作為核心研制人員,被保留下來。

經中央專委批準,次年潛艇原子能動力工程研究所組建,周圣洋任副所長并主持工作,彭士祿、黃旭華為副總工程師。彭士祿主要負責核潛艇動力堆研究,黃旭華繼續領銜船體研究。

1965年,“09工程”恢復上馬。中央專委決定,第一步先研制反潛魚雷核潛艇,預定1972年下水試航,第二步再研制導彈核潛艇。

091艇首艇開始初步設計,常規線型與水滴線型之爭就此展開。

黃旭華、錢凌白等人支持一步到位,采用水滴線型。多數人則支持分階段研制,先常規線型,再水滴線型。他們認為,據當時掌握的材料,美國核潛艇研制就采取了常規線型、常規動力水滴型、核動力水滴線型三步走過程,蘇聯研制水滴線型核潛艇的道路更為曲折,而中國工業基礎薄弱,技術條件不足,恐怕很難實現跨越式發展。

1966年初,核潛艇總體研究所開展技術“鳴放”,自由辯論。黃旭華、錢凌白等多次闡述水滴線型的可行性,接受質詢。黃旭華很理解對方的主張,因為確保首艇在1972年下水是壓倒一切的政治任務,比首艇是否先進更具戰略意義。他們妥協了,同意采用常規線型。

1966年11月,第一艘攻擊型核潛艇設計方案完成,很快得到中央專委批準。沒想到,事情很快出現反轉。

12月初,聶榮臻重新分管國防科工委,得知艇型之爭后,當即在12月7日召集七院、六機部等相關部門人員開會重新討論。他詳細了解情況后提出,核動力潛艇采用常規艇型,這是兩不像,既不像常規動力潛艇,又不像核潛艇,要重新設計。

所有工作立刻轉到水滴線型上。幾天后,彭士祿、黃旭華等呈送了091艇的水滴線型設計方案。聶榮臻閱后上報,中央專委撤銷了11月的決定,正式批準水滴線型設計方案,并要求大力抓這項工作,提前至1970年下水。

王艷明說,關于這場艇型之爭,黃旭華不愿多提,也不認為這是一種勝出。他說這是正常的技術路線之爭,最后做出了一個合理務實的選擇,不存在輸贏對錯。

沒有錨的潛艇

091艇首艇于1968年開工,舷號401。1970年10月,首艇艇員、主機兵程文兆和其他艇員一道,從全國各實習點趕回位于遼寧葫蘆島的渤海造船廠,準備接艇試航。

程文兆告訴《中國新聞周刊》,首艇任務很緊張,造船廠一片繁忙。在這里,他第一次見到了黃旭華,當時黃旭華身穿工作服,與工人一起爬上爬下,調試設備。之后一個多月,程文兆經常看到黃旭華穿著那件工作服和大家一起干活。那一時期程文兆經常接觸到黃旭華和彭士祿,在他看來,這兩位同為廣東人的總師都很有號召力,彭士祿更幽默隨意,黃旭華則比較嚴肅,不太開玩笑,像一位教授。

當時參與試航的主機兵龔徐洲告訴《中國新聞周刊》,首艇試航階段,黃旭華一直親力親為,耐心在專業上輔導他們,也會和大家一起在艇上生活。

1970年12月26日,中國第一艘攻擊型核潛艇順利下水。1974年8月1日,這艘核潛艇被命名為“長征一號”,正式列入海軍戰斗序列。中國成為繼美、蘇、英、法之后世界上第5個擁有核潛艇的國家。

此后,黃旭華率技術人員開始對091艇進行改進和定型。

自古有船就有錨。091艇首艇設計建造時也自然地部署了錨裝置。但試驗中發現,起錨和收錨時錨爪一刮,水聲系統的透聲導流罩不是被抓破就是被抓傷。聲吶導流罩是通過透聲偵測的,太厚會影響聲音傳導,理論上越薄越好,可薄了就容易被錨爪抓壞。設計師們提出很多方案,但都行不通。

有人提出,干脆取消錨裝置。這是個顛覆性的思路。黃旭華和技術科設計師宋學斌(后成為中國新一代核潛艇型號總師)等人研究發現,如果采取恰當技術,取消錨不影響核潛艇停泊,還能減輕艇體重量,改善艇的平衡和穩性,提升水聲聲吶等性能。

黃旭華指示宋學斌等盡力查找國外資料。他們沒查到美蘇方面的資料,卻從英國的錨裝置資料中發現了一些端倪。當時英國使用的是比中國的霍爾錨抓力小的蘑菇錨,黃旭華覺得聊勝于無,但即便這種錨同樣會對艦艏的聲吶系統造成影響。黃旭華由此推測,錨裝置的功能已經基本弱化,美蘇應該不會使用,取消錨裝置是合理的。

黃旭華四處詢問,要取消錨裝置的話至少要哪個級別的首長才能拍板,被告知至少是海軍參謀長。黃旭華1961年被任命為國防部第七研究院“09研究室”副總工程師時,曾與擔任七院院長的劉華清有過幾次工作接觸。劉華清時為海軍副參謀長,黃旭華對首先爭取他的支持有七分把握,相信即便不成功也不會被“扣帽子”。

經聯系,黃旭華和宋學斌在約定時間來到劉華清家。劉華清詳細了解情況后當即表態,支持取消錨裝置。

1975年091艇定型時,錨裝置被取消。后續艇建造下水后,停泊、航行及各種性能都沒有受到影響,聲吶系統的主被動偵測性能也發揮得更好。后來公開資料顯示,美、蘇、英、法的新型核潛艇都取消了錨裝置。

“我下水,能讓大家安心”

1983年,黃旭華繼任“09工程”總設計師。原總設計師彭士祿改任顧問。

1984年,核潛艇部隊被下達“0990”試驗任務,即最大自給力考核,也即“長航”。中國核潛艇設計理論數據是連續航行90晝夜,但能不能達到設計指標需要經實踐檢驗。

經中央軍委和海軍批準,長航任務由403魚雷核潛艇11艇員隊執行。時任副艇長程文兆回憶,那時黃旭華經常到部隊一線給大家打氣鼓勁,說核潛艇的設計和建造都沒有問題,安裝可靠,盡管放心出去,就是不要誤操作。

403魚雷核潛艇的125名戰士連續航行了90晝夜零5小時,長航試驗成功了。403艇政委常保林告訴《中國新聞周刊》,返航后長航領導小組匯報情況時,黃旭華發表了很長的講話,對這次長航給予了高度評價。

但核潛艇是否能夠形成戰斗力,還需要經過極限深潛試驗。1987年11月,國務院和中央軍委批準了1988年擇機在南海進行091艇深潛試驗的任務,任務代號為“982”。深潛試驗由海軍和國防科工委聯合組織實施,黃旭華為試驗領導小組成員。

極限深潛試驗分為極限深度下潛、水下全速航行和大深度發射魚雷三項試驗。第一步是要下潛至設計極限深度300米甚至更深,這是最關鍵的一步,也是最危險的一關,黃旭華擔任這一關的技術負責人。

執行深潛試驗任務的是“091”系列404艇。時任深潛試驗隊隊長尤慶文曾說,長航試驗遇到問題可以隨時中止,但深潛試驗遇到問題大概率就是艇毀人亡。1963年美國“長尾鯊”號核潛艇尚未下潛到極限深度,突然遭遇故障沉沒,全艇160余人全部殉職,迄今原因不明。

部分參試人員做了最壞的打算,幾十位年輕官兵寫好了遺書,十幾人拍了“生死照”。艇長和政委用盡了各種辦法做官兵們的思想工作,但許多人還是抑制不住地感到緊張。

對此,黃旭華看在眼里。他想:“我下水,能讓大家安心。”各級領導紛紛勸止,但他決心已定。這是他一生最重要的作品,他要親自檢驗自己作品的質量和可靠性。

得知黃旭華將一起下潛,全艇官兵的緊張情緒一下子緩解了。因為總師敢一起深潛,自然是對潛艇的設計建造有充分的信心。艇長和政委笑著對黃旭華說:“我們幾個月的苦口婆心,不如您的一句話。”

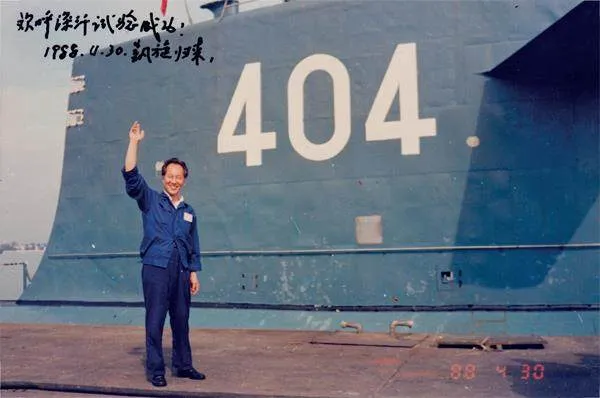

404艇首先進行了第一航次的180米適應性預潛,順利完成。1988年4月29日上午9時許,第二航次極限深潛開始。

潛到280米時,404艇外殼每平方厘米承受的壓力已達數十公斤。因為壓力過大,部分艙門開始變形,無法打開。艙室內發出“咔嗒、咔嗒”的響聲,有時一分鐘達11次,讓參試人員神經高度緊張。隨著下潛深度不斷增加,一根支撐深度計的角鋼漸漸扭曲,現場一片寂靜。艙室內開始出現滲水,總計有19處,搶修立刻按預案實施。

為了穩定軍心,黃旭華等告訴大家,這異響是艇體結構在海水高壓下相互擠壓所發出的,結構變形也屬正常現象,都在預計的設計與控制范圍以內。

黃旭華知道,下潛接近設計極限深度時,艇體及艙室的擠壓變形會更嚴重,異響也會更強烈。他與其他幾位負責人研究決定,為了避免引起恐慌,不再播報下潛深度數值,改用英文字母A、B、C代替。他們事先已約定,A表示“接近極限深度,繼續下潛”,B表示“到達設計臨界點,艇壓尚能承受,可以繼續下潛”,C表示“已過設計深度,艇體將無法承受,停止下潛”。這樣的播報連艇長都不懂,減輕了大家的心理壓力。

中午12時10分52秒,404艇下潛至300米并略微超出,按指令穩穩懸停。艇內各艙室爆發出歡呼,極限深度下潛試驗成功。

此后,黃旭華坐鎮水面艦艇,參與決策指揮了余下兩個航次的試驗。這一系列試驗順利完成,標志著中國第一代攻擊型核潛艇的研制走完了全程,具備了巡航實戰能力。

“09”戰歌不輟

1988年完成極限深潛試驗后,黃旭華將新一代核潛艇研制的接力棒交到了張金麟手上,自己則退崗不退休。直到90年代末,他才因年齡關系退居二線。

他依舊會每天八點半準時到辦公室,整理資料,為年輕科研人員答疑,分享科研方法心得。他訂閱了大量技術雜志,隨時了解國際動態,有新的想法會向所領導提交正式報告。

2013年初,在黃旭華位于中國船舶重工集團公司第719研究所的辦公室里,中國科協“老科學家學術成長資料采集工程——黃旭華學術資料采集項目”負責人王艷明第一次見到了他。87歲的黃旭華神清氣爽,很有親和力。王艷明覺得,他很善于體察人的情緒,能很快和人拉近距離。

王艷明回憶,寫傳記總體進行得比較順利,不過,對一些問題不同的人有不同的看法,有時還會摻雜進復雜的人際關系和個人情感。黃旭華總是鼓勵王艷明,盡管按自己的觀點去寫,有什么問題他負責對各方解釋。

楊連新從20世紀70年代開始與黃旭華有工作交集,逐漸與他成為忘年交。黃旭華一直保留著剛開始參與核潛艇研制時使用的計算尺和算盤,算盤是岳母送給他的,上面刻著“旭華”二字,他把這個算盤送給了楊連新,楊連新打上核桃油小心地收藏好。

黃旭華喜歡參加老年人的文娛活動,還是719所老年合唱團的指揮。他愛給人講故事,喜歡唱歌,曾自編自演《“09”戰歌》。

他的家里到處擺放著鮮花、綠植和藝術品。但凡假日天氣好,一家人一定會去踏青或者去看藝術展覽,中國科學院武漢植物園是他們最常去的地方。

黃旭華1958年接到調令開始參與核潛艇研制時就接受了保密教育:這項工作是高度機密的,要做好一輩子做無名英雄的準備。此后近三十年里,他的名字一直沒有公開。

直到1986年,他的名字才在《人民日報》一篇籠統的報道中被首次提及。1987年元旦,《人民日報》首次披露中國核潛艇出海航行,模糊提及了黃旭華等人的貢獻。后來祖慰的報告文學《赫赫而無名的人生》中第一次詳細報道了黃旭華的事跡,但隱去了他的姓名。

1994年,黃旭華獲評中國工程院院士,他主持的第一代核潛艇“091”部分解密,首艇“401”在青島展出。他的名字開始在媒體上頻繁出現。但他真正家喻戶曉,則是在新世紀之后了。

2018年8月,黃旭華正式辦理了離休。這一年,程文兆、龔徐洲、劉潔清、張友清代表戰友到中央電視臺《等著我》欄目錄制節目。當年參加首艇試航的36人已有9人去世。令他們驚喜的是,在節目錄制現場,黃旭華從大門中走出。

2019年,黃旭華獲頒“共和國勛章”,次年又獲頒2019年度國家最高科學技術獎。

在2020年之前,王艷明常去和黃旭華聊天,不管聊什么,說著說著就聊到核潛艇上了。在黃旭華的辦公室和家里,最醒目的位置都擺著核潛艇模型。他給母校和老家送的禮物也都是核潛艇模型,閑暇時他最喜歡做的也是端詳核潛艇模型。

2024年下半年,黃旭華住進醫院,一直在問什么時候可以出院,他想去看核潛艇。2025年2月7日凌晨一點,正在首爾轉機的王艷明收到了719所友人發來的信息,得知了黃旭華去世的消息。

家人是黃旭華一生的遺憾。因為從事保密工作,他長時間隱姓埋名,與很多親友都斷絕了聯系。父親去世時,他沒能見最后一面。母親去世后,他從遺物中選了一條圍巾,一到冬天只戴這一條,如同永遠跟母親在一起。

(本文參考了王艷明《于無聲處:黃旭華傳》)