基于北斗定位系統的車輛燃油監測報警系統*

馬德營,王常順,潘為剛

(山東交通學院 信息科學與電氣工程學院,濟南 250023)

?

基于北斗定位系統的車輛燃油監測報警系統*

馬德營,王常順,潘為剛

(山東交通學院 信息科學與電氣工程學院,濟南 250023)

基于北斗定位系統設計了一套車輛燃油的監測報警系統,當監測到車輛油箱內的燃油量有異常的減少時,通過報警器發出警告信息提醒駕駛室司機注意,同時向指定手機號碼發送報警短信并撥打電話。當司機遇到一些緊急情況時,可以通過安裝在駕駛室內的緊急報警按鈕向指定號碼求救,這些號碼可以通過設置接口進行設置。

北斗定位;車輛燃油監測;GSM

引 言

隨著市場經濟的飛速發展,汽車運輸已經成為貨物運輸過程中不可或缺的一部分。很多貨車公司為了獲得更多的經濟利益,通常采用雙司機倒班制,也就是司機輪流歇班,保證車輛一直在路上行駛。但是也有一些特殊情況,例如大霧天氣高速公路封閉,這時很多司機會選擇找地方停車休息,而有一些不法分子則借此機會利用司機在車上休息的時間偷竊貨車油箱中的燃油,不僅給司機帶來了經濟上的損失,而且會導致車輛缺少燃油而無法行駛。

本文基于北斗定位系統設計了一種車輛燃油監測報警系統,其主要功能是,當車輛油箱中的燃油被盜時主動向運輸公司或司機發送報警信息,以引起司機的注意。北斗定位系統可以定位車輛當前的位置,為運輸公司或者車主提供位置查詢和行駛軌跡查詢。

1 系統組成結構

車輛燃油監測報警系統的結構框圖如圖1所示,該系統主要由電源變換電路、緊急報警按鈕、北斗定位模塊、燃油液位傳感器以及報警器組成。電源變換電路將車載蓄電池的電源轉變成單片機所需的5 V電源;北斗定位模塊提供車輛的定位信息和行駛速度;燃油液位傳感器用來檢測油箱液位變化;車載報警器是安裝在駕駛室內的報警設備,可以給司機發出警告信號;GSM報警器是在檢測到油箱液位異常后給指定號碼發送報警信息。另外,在車輛行駛中,可以通過GPRS網絡向服務器[1]發送車輛的當前定位和行駛速度。

圖1 車輛燃油監測報警系統組成框圖

2 系統硬件設計

2.1 單片機選擇及電源電路設計

該系統的北斗定位模塊和GSM報警模塊都需要串行接口,而車載的液位傳感器通常都采用模擬接口,因此選擇的單片機應該至少具有兩個串口和片內的A/D轉換器。本系統中選擇宏晶科技公司生產的STC15F2K61S2,該單片機片內有10位8通道A/D轉換器、兩個獨立串行口,可以對內部的Flash存儲器在系統編程,且抗干擾能力強。圖2是該系統的單片機及電源部分原理圖。

圖2 單片機最小系統及系統電源電路

為了適用12 V及24 V蓄電池的汽車需要,本系統中使用LM2576-5.0設計了寬電壓輸入的電源電路,該電路可以在8~36 V電源電壓范圍下正常工作,輸出電流高達3 A。

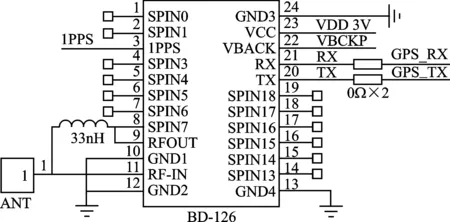

2.2 北斗定位模塊

北斗定位系統是我國自主研發的新一代導航定位系統,本系統中選用BD-126北斗/GPS雙模定位芯片[2]。該芯片能在北斗定位和GPS定位兩種模式下自由切換,從而最大程度上保證定位的可靠性,其對外輸出信號為GGA語句、GSV語句、VTG語句,默認波特率設置是“9600,N,8,1”。其電路原理如圖3所示。

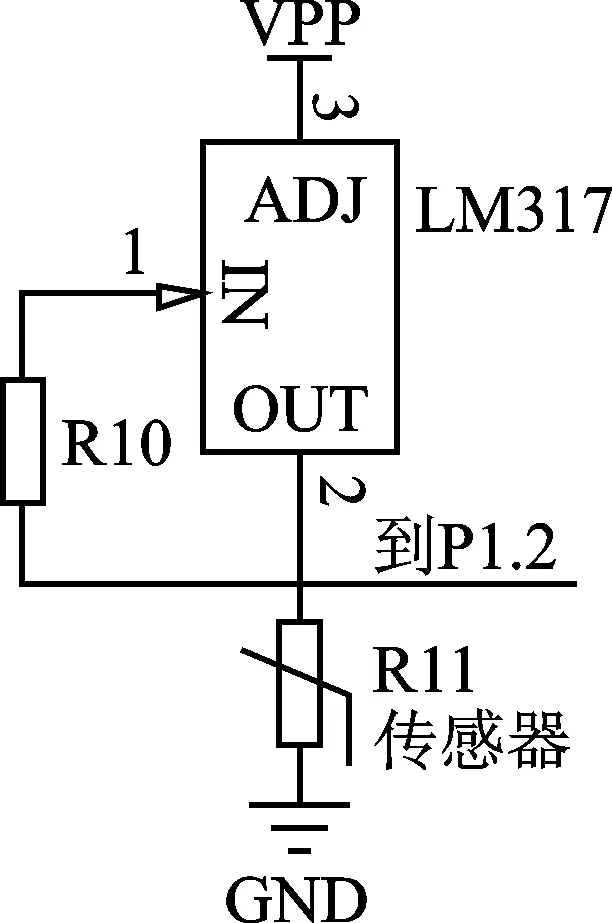

2.3 燃油箱液位監測電路

2.4 GSM報警器設計

系統中GSM報警器有3個任務:

① 通過GPRS網絡向遠程的服務器發送車輛定位信息和行駛速度信息;

② 當油箱位出現異常時向指定手機發送報警短信并撥打電話;

③ 當駕駛室的緊急報警按鈕按下時,撥打報警電話,并發送定位短信。

基于需要,選用GSM模塊的型號為SIM900A 。設計中通過單片機的串行口與模塊相連接[3],通過相應的AT指令完成短信與撥打電話的操作。SIM900A電路原理圖如圖5所示。

圖3 北斗定位模塊電路原理圖

3 系統軟件設計

該系統從功能上可以分為油箱燃油監測與報警、車輛位置及速度監控、緊急報警等功能。根據功能將程序分為主程序、發送短信及撥打電話程序、燃油監測程序以及緊急情況下的中斷程序等子程序。

3.1 系統主程序

圖4 油箱液位檢測原理

系統主程序主要完成燃油液位監測、發現異常后報警、車輛位置和速度接收,以及按一定時間間隔向服務器發送等功能,其程序流程如圖6所示。

3.2 發送短信及撥打電話程序

單片機通過串行口向GSM模塊發送AT指令可以實現收發短信和撥打電話。其發送短信的流程圖如圖7所示。

圖5 SIM900A電路原理圖

其C51程序為:

void Send_Chn_Message(void){

Uart2Sends("AT+COPS? ");

//發送指令查詢當前服務狀態

Uart2Sends("AT+CMGF=0 ");

//發送指令指定發送的是中文短信

DelaySec(1);

//延時等待準備好

Uart2Sends("AT+CMGS=27 ");

//發送長度,計算方法:15+字數×2

Uart2Sends("0011000D91685160334598F10008A70C6C B97BB16DB24F4D5F025E38");

//發送短信的內容“油箱液位異常”

Uart2Send(0x1a); //結束標志

}

需要注意的是,在計算PDU 總長度(即所發送內容的總長度)時,需要將信息頭和接收短信的號碼包含在內,兩位十六進制碼算一位長度。以上述程序為例,向手機號15063354891發送的信息為“油箱液位異常”,其完整的內容包含:

◆ 08短信中心號碼長度(字節),包括第2段(91)和第3段(7字節)。

◆ 91號碼類型,91表示號碼帶國家編碼,中國是86。

◆ 683108501305F0 短信中心號碼為13800531500。

以上信息在發送短信時不必每次都設置短信中心號碼,因此可以在發送中用00代替,并且該字節不計入CMGS指令中的信息長度。下面的信息則是程序中包含的內容。

11 發送參數(TP-MTI/VFP)無需改變。

00 消息基準值(TP-MR),不改變。

0D 目標手機號碼的長度,不包括91,不包括補加的F。

91 號碼類型,91表示號碼帶國家編碼,中國是86。

685160334598F1 目標號碼為8615063354891。

00 協議標識,00表示普通GSM類型,點到點方式。

08 信息內容使用的編碼,UCS2(16位)編碼,(Unicode)格式。

A7 短信有效期,00表示5分鐘,A7表示24小時。

0C 信息長度,即后面短信內容的字節數(每兩個字符為一字節)。計算公式為:字數×2。

6CB9 7BB1 6DB2 4F4D 5F02 5E38 短信內容 (Unicode碼)。

圖6 主程序流程圖

圖7 發送短信流程圖

3.3 燃油監測程序

對油箱內燃油的監測采用定時采樣的方法,采樣時間間隔為30 s。當本次采樣與上次采樣值之間的差值超過設定的界限時,就可以認為燃油的使用出現了異常。為了防止出現誤報警,系統中采用算術平均值濾波的方法,即在1 s內連續進行32次采樣,然后求其平均值,將求得的平均值作為本次的液位值。

結 語

[1] 徐魁, 蔣瑀瀛. 基于GSM/GPRS通信的抄表系統[J]. 電力系統自動化, 2004,28(17): 94-96.

[2] 深圳市北天通訊有限公司. BD-126硬件設計手冊.2013.6.

[3] 宣彩平, 王皓, 鄒國良. 利用GSM 無線模塊發送短消息[J].計算機應用, 2004,5(24):148-150.

馬德營(本科生),計算機控制技術;王常順(講師),研究方向為先進計算機控制。

(責任編輯:楊迪娜 收修改稿日期:2014-08-14)

Vehicle Fuel Monitoring Alarm System Based on Beidou Positioning System

Ma Deying,Wang Changshun,Pan Weigang

(College of Information Science and Electrical Engineering, Shandong Jiaotong University, Jinan 250023, China)

A set of vehicle fuel monitoring alarm system based on the Beidou positioning system is designed in this paper. When monitoring the fuel in the tank abnormal decrease, the alarm system will remind the driver to pay attention to the warning information, meanwhile sent alarm message and call to the designated mobile phone number. When the driver is in emergency,he can push the emergency alarm button installed in cab for help to the specified number. All of these numbers can be set through the setting interface.

Beidou positioning; vehicle fuel monitoring; GSM

濟南市科技發展計劃項目(項目編號:201401203)。

TP273.5

A