一顆星,又一顆星(小說)

我向后倒下去,頭重重地碰在潮濕的泥土地上。剛剛下過雨,空氣中浮滿了水腥氣。我聽見他恐懼而顫抖的聲音:“原諒我,原諒我……”我不能也不想回答他。在我的生活中,有什么東西已經被打碎了,我需要有足夠的勇氣,才能重新面對這個曾經屬于我們兩個人共有的世界……

午后4點,我象往常一樣,打算穿過新亞餐廳到對面的街上去。

推開大門的同時,我一下子呆在那里,心直往下沉。是他,背朝我坐著,那姿勢看上去,和7年前的那個下午毫無二致……

我踮起腳走進去,在倒數第一排的椅子上坐下來,正站在前面講話的政委的臉色好象并沒有因為我的遲到而變得難看。我輕松下來。這是我在部隊生活最后一年的夏天,一個星期日的下午。我們文工團的全體隊員照例都坐在小禮堂里開會。逢到開這樣的會,我總要想方設法坐到最后面。我喜歡從后向前觀察那些背對著我的人。3年多來,我已經熟悉了每一位同隊戰友的背影。今天的情況好象有點特別,第二排坐著一個陌生人。剛才我走進會場時,第一眼就發現了。不知根據什么我認定他長得很帥。他有一雙好看的手,每隔一會,就用它去理他的頭發,那動作又輕盈,又果斷。

散會之前,隊長站起來給大家介紹他,說是從友鄰部隊轉來的男高音演員。他很灑脫地站起來,高個子,白襯衣松松地扎在綠軍褲里,體態頎長而健美,黑發柔順又濃密。我沒料到他會這么快地轉過身來,而且目光正好停在我臉上,就好象他知道我一直在望他的后背。我呆住了。他含笑朝我點點頭,轉身坐了下去。我這才發覺自己手心出了汗,心也跳得很快,我望著他的背影,一邊懷疑著,莫非在他那濃密的黑發里,也躲著一雙熱情的大眼睛嗎?

而現在,我就站在離他很近的地方。有一秒鐘,我想轉身走開,可我不能裝出好象我們之間從來沒發生過什么那樣只管走我的路。分手后的這6年里,我有足夠的時間想到我對他的恨,對他的怨。有很長一段時間,最后一次激烈爭吵時他斥罵我的話,一直叫我耿耿于懷。后來,我開始有了新朋友,4年后結了婚。往昔的一切漸漸變得淡薄了。有時獨處,也難免不想起那曾有過的一段纏綿。但那又能怎么樣呢?人世間有些事情,是永遠也無法找到合乎邏輯的答案的,只能順其自然罷了。我走過去,在他對面椅子上坐下來,心象一只成熟的蘋果,沉甸甸地掛在胸前。

這對我們雙方都有一點突然,他在椅子上動了動,最終還是安靜下來。看上去,他比記憶中的形象更英俊些,眼角隱隱的皺紋和略微尖削的下腭,反給他添了些許原來所沒有的剛毅和冷峻。

“你好象變化不大,還那么漂亮。”他緩緩地說道。

“是嗎?你也一樣啊。”我機械地回答,把目光從他的臉上收回來。

他很淡然地搖搖頭,狠狠地吸一口煙,沉默著。我一時也想不出要說的話,就望著他吐出的煙圈靜靜地散開,飄失在幽暗的大廳深處。

卡車在鄉間土路上顛簸,車輪揚起濃濃的塵煙,把偶爾出現在路邊的行人迷得踉踉蹌蹌。車廂里很亂,服裝、道具、樂器、背包堆成一團。這次巡回演出是到最邊遠的幾個部隊值勤點去慰問。剛出發時,大家還有說有笑的,3個多小時過后,便都縮在軍用雨衣下面打瞌睡。我的腿坐麻了,就站起來搖搖晃晃走到前面,趴在駕駛棚上吹風。很快,那個幾星期前才調來的男高音也磕磕絆絆地走到前面來,斜靠在車廂板上,我就側過頭去和他打招呼。

“你入伍幾年了?”

“3年。你呢?”

“也是。一直在這兒?”

“是的。”

頓了一下他接著說:“你舞跳得真不錯啊,練了好多年了吧?”

“啊,差不多有6年了。”我無意繼續這談話,就轉回頭看著前面。他卻動了動,把身子正過來直對著我:“這些天排練我一直在看你。”“我知道。”話一出口,我立刻后悔了。那天大會會后,每天下午的正常排練時間里,遠遠的椅子的陰影中,總是他坐在那兒。臺上練功的人并不就我一個,可我總披一種無形的目光照射著,我知道它來自哪里。有好多次,我真想下去叫他走開。我沒有那樣做,我甚至不敢朝那個方向看一眼,免得又被教練訓斥我動作沒做到家。偶然轉過頭,就會碰上他那雙咄咄逼人的黑眼睛和熱辣辣的目光。我頗有點憤怒地想到,這人可真放肆。但我并沒有真生他的氣,相反,在內心深處的某個地方倒有點喜歡他這樣對待我。

汽車開始爬山了,這一帶是北京地區有名的風景勝地,別稱“小桂林”。他不再與我搭話,背沖著我,專心致志地欣賞起車道兩邊畫卷般展開的山山水水來了。高高的個子,被一件鐵灰色的軍用雨衣,風吹著他的頭發,那樣子真是瀟灑動人。生活中常有這樣的事,有很多人,雖朝夕相處,卻從未產生過異樣的情感。可有的人,偶然相逢,就可以深印在心。這以前,我也曾遇到過幾個英俊瀟灑的小伙子,但眼前這個總是喜歡目不轉睛地看著我的青年身上,有什么東西深深地吸引了我,超過了以往我所接觸過的任何異性。當然我也能感覺到自己同樣在吸引他。那年我18歲,他19歲。

“來吃飯的吧,一個人嗎?”他的聲音嚇了我一跳。

“不是。不,是一個人,不過不是來吃飯的,我是路過,想到對面街上去,這樣走近一點。”

“那和我一起吃罷,我也是到這附近辦點事,順便……”他突然停下話頭,審視地看著我的臉。

走過來時,我只是想看看他,況且,我還應該回家去準備晚飯,可現在我卻想留下,就朝他點點頭。

他起身朝服務臺走去,人造大理石的地板上有淺淺的光斑,他踏過去,靜靜地拖下一條悠長的暗影。

在那之前或之后,我都沒有再面對過這樣的黑暗和寂靜,除了前方啪嗒啪嗒的腳步聲提醒我不是獨自一個人在這又黑又靜的山洞中外,沒有一絲亮光可以幫助我。潮濕而滿含霉味的空氣,嗆得我透不過氣來。因為今天要去的值勤點不通公路,大家只好沿著鐵路步行。據帶路的戰士講,穿過這條4公里長的隧道,再走兩公里就到了。我們都沒有走山洞的經驗,出發前又忘了作準備,隊長只好叫大家小心一點,互相跟緊。開始,還可以借助背后洞口射進來的光線勉強看清道路,愈往前走,光線愈弱,這會,哪怕我瞪裂雙目,也只能看到無窮無盡的黑暗了。我只得一邊專心聽著前面的腳步聲,一邊憑感覺試探著一根一根地踩著枕木移行,注意力過于集中,以至完全沒有聽到隊長的高喊:“火車來了,大家快離開鐵軌!”等我整個人亮在火車頭前那束巨大的白色光柱之中時,我一下子呆住了,簡直弄不懂發生了什么事……火車呼嘯著從我身邊馳過,刺耳的汽笛聲、笨重的鐵輪碾過鐵軌和枕木發出的沉悶的咔嚓聲,混合成一片震耳欲聾的嚎叫,撕裂了我的身體。

這一切只發生在一瞬間,很快,列車開出山洞遠去了,四周重又恢復了黑暗和寂靜。這時,我才發現自己摔倒在路基旁的一堆碎石頭上,身上還壓著一個人,剛才一定是他把我從鐵軌中間的枕木上拉出來的,我渾身癱軟地趴在冰冷的石頭堆上,怎么也回憶不起來那一切是怎么發生的。壓在我身上的那個人摸索著站起來,弄得腳下的碎石嘩嘩作響,又來拉我:

“你沒事吧?”

這聲音立刻使我知道是誰救了我,淚水呼一下沖出眼眶,熱盈盈地流過面頰。我輕輕回答他:“沒事。”

“那快走吧。別人都走遠了。”

我站著不動,他覺出什么就靠過來想看清楚。我撲過去,把臉緊緊地貼在他寬厚的胸前,他立刻用雙臂擁緊了我,好久,他伸手摸我的臉,知道我哭了,就拍拍我的頭說:“別害怕了,事情都過去了,我不會再讓你一個人走黑路的,來,我們走吧!”我把手放進他的手中,他牽著我重又走上鐵路。還是一樣的黑暗和寂靜,但我知道再沒什么可害怕的了,我可以這樣走遍天涯……

“我添了啤酒,馬上就送來,你還是老樣子吧?”他重新坐在我對面,又燃起一支煙。

“差不多吧。”我有點想笑,一下子沒笑出來,心一抽一抽的,只好咧了咧嘴。

“你還好吧?”他緩緩地問道,聲音抑郁而低沉。

“還好。你呢?結婚了嗎?還是仍舊一個人?”

“還是一個人。你結婚了吧?”

“兩年多了,你呢?怎么還沒結婚呢?”

“一直沒碰上太合適的人。”他的口氣聽上去挺悲觀。

“這怎么可能呢?”他忽然抬起頭直望過來,我咽下了馬上要說的話,低頭望著杯子里的啤酒。我們分手后不久,聽說他和一個名叫麗婭的女孩常在一起,這女孩我也認識,嚴格說來她不屬于我所喜歡的那一類人,我自認為她屬于那種徒有其表,缺少內涵的姑娘,并不能使他幸福的。但是,難道我又使他幸福了么?換句話說,是什么才能使相愛的人得到幸福呢?青春,,美貌,機遇,真誠,這些我們都曾經有過的啊!不,一定還有別的什么!

“還唱歌么?”我換了一個話題。

“不,沒什么意思。你呢,還跳舞嗎?還是已經當了律師了?”

我苦笑了一下:“你還記得?”

“記得,關于你的一切我都記得!”他把煙掐滅,身子俯向桌面。

正是黃昏的時候。有風從山谷那邊吹來,帶著盛開的花椒樹濃烈辛辣的芳香。淺淺的河水滑過河床,弄出丁丁冬冬的輕響。月亮還沒有升起來,河面上騰起一層氤氳的水霧。河對岸的山崖上,一株古老的白楊樹,在霞光的輝映下擎著血紅的樹冠,遠遠看去象一支碩大的火炬在燃燒。

“快看,一顆星,又一顆星。”我們并排躺在河邊溫暖柔軟的沙岸上,向上看去,藍晶晶的夜幕上,綴著兩顆普通的小星星。“它們一定離得很遠吧?”我說,他翻身坐起望著我的臉,“不,它們離得很近很近。”幽藍的夜空襯著他年輕英俊的臉,星星的流光汪在他秀美的大眼睛里,是這樣動人,“我真愛你!”我用雙手抱住值的脖頸,“是的,我真愛你!”他朝我俯下身來……

“你將來想干什么?”

“我要當律師!”……

當我們年輕的時候是多么喜歡吹毛求疵,多么喜歡求全責備,多么喜歡自以為是,而初戀的歡樂和浪漫又多么容易使原本毫無經驗的心更要超越那瑣碎、平庸的日常生活。相愛三個月以后,我們開始吵嘴,一年以后,架越吵越頻繁,越吵越激烈,但還沒有影響到我們的感情,直到那一天。

我忘了帶襯裙。這是很關鍵的一場演出,而我的獨舞又排在很顯要的位置。快輪到我上場時才發現忘了帶襯裙。我匆匆忙忙找來了一條很寬大的短褲,雖然和潔白的舞裙不很諧調,但在那種時刻也顧不了許多了。我在穿衣鏡前轉了幾圈,做了幾個大幅度的舞蹈動作,覺得并沒有太過分的感覺,就放心地離開更衣室,朝側臺走去。正巧他從前臺下來,一眼就看見了我的服裝與往日的不同之處。我將情況告訴他,并說已經解決了,就繼續朝前走。他一把拉住我,怒氣沖沖地質問我是不是就想這樣上臺,我有點不解地點點頭,他一把將我拉到服裝室里關上門:“你敢這樣去演出,你敢這樣去演出!”離我的節目只剩下不到5分鐘了,我聽到監督正在喊我的名字,要我去候場。我懇求他原諒我這一次,不要讓我誤場。“你這樣子,今天別想演了。”他靠在門背上,氣洶洶地瞪著我。不是打架的時候,我告誡自己,問他怎么才能讓我上臺,我再料不到他會想出這樣的主意來。

臺下傳來竊竊的笑聲和私語聲,我在五彩的燈光和歡快的音樂中飛速地旋轉,跳躍,我當做襯裙穿在身上的軍褲早就掉下來了,我想觀眾是出于憐憫才沒有給我鼓倒掌,這是最難堪的時刻,大幕終于徐徐落下來了。我捂著臉朝后臺跑去,“站住。”側幕傳來一聲輕吼,我轉過身,看見了隊長鐵青而滿布怒氣的臉。我站住了,剛剛在臺上被死命憋住的淚水此時再也控制不住地流下來,隊長皺著眉頭望了我幾秒鐘,揮揮手說:“卸妝去吧,一會到隊部來一下。”

天黑慘慘的,剛剛下過雨,空氣中的水汽濃得似乎可以用手捧住。我背對著他站在大樹下面,身后不遠的大禮堂里,沒有結束的演出仍在繼續著,不時聽得見觀眾熱烈的掌聲。委屈、怨恨、悲傷在我身上攪成一團,使我分不清到底是哪一種情緒促使我作出了下面的決定,我盡可能用平靜的語調對他說:“我們還是分手吧。這樣下去我們兩個人都不會有好結果,也許我們對對方都不合適。”“這話可是你說的?”過了許久他才冷冷地回問道。“是我說的,因為我實在受不了你了!”是他冷冷的語調還是他的傲慢激怒了我,我猛地轉過身直瞪著他。他斜靠在樹干上,俊美的臉變得蒼白,眼睛里閃著怒火,“那你還愛不愛我?”“不愛,一點也不愛,永遠也不會再愛你了!”我幾乎是喊著說出了這些話,我看見他向我沖過來,一只手揪住我的上衣,一只手抬起來朝我的臉重重地打下來,我向后倒下去,頭重重地碰在潮濕的泥土地上……在我倒下的同時,我聽見他瘋狂的聲音:“你去死,你去死。”我真的死了,我一直跌下去,直掉進冰冷的大地深處,沒有陽光,沒有生命,沒有聲音,伴著我的,只有黑暗、孤獨和無邊無際的寂寞。

一切就這樣結束了,我沒有死,雖然我希望能夠死,但死去的只是我身上的某個部分,是我對愛情,對我們的愛情所抱的全部幻想,是一個不諳世事的少女全部浪漫飄逸的情懷和夢想。假如在這以前,我就經歷過這樣的挫折,那我們的相愛就有可能成功,并給我們雙方帶來許多實實在在的幸福和歡樂。但生活并不盡如人意,并不是等你學會了愛才可以去愛,學會了生活才開始生活的!

菜早就涼了,黃昏來了又去,他轉過頭望著窗,馬路上,灰藍的天空下蠕動著黑色的人流。

“你……你們還不錯吧?”那聲音斷斷續續的,象一只漫天飛舞的風箏從街上飄進來。

“嗯,不錯,他人很好,我們過得很安靜。”

“是嗎——?那真太好了。”他轉回頭來望著我,我又看見了那流動的星光。我端起杯子把里面的酒喝干,伸手去拿書包。

他一把握住我的手,“再等一等,我有話說!”我本能地要抽回我的手,卻沒有這樣做,他的手很涼,五月暮春溫馨的空氣正從敞開的窗戶鋪天蓋地地涌進來。

“那時我太年輕,有些事做得過分了,你不原諒我,現在我理解了,想想都可笑,要是當初……”

“你不要再說了,我們都不是孩子了!”我的心一絞一絞地痛,幾乎費了全身的力氣才忍住那馬上就要涌出的淚水。

“是啊,我們再不是孩子了。”他放開我的手,也端起杯子一飲而盡,他是不善飲酒的,過去我從未見他喝過象今晚這么多的酒。

“有了合適的人,就早點結婚吧,有個家,生活安定多了。”冰涼的淚水終于悄悄爬下了眼角,我轉過頭把它們輕輕撫去。

“我會的,這你別擔心。”他從西裝口袋里掏出一張名片遞過來,我坐著沒動。

“我只是想,也許你以后有什么事我可以幫上忙。”他的手停在桌上,微微有些顫抖。

我接過來,攥在手心里。

“謝謝你請我吃飯。”

他一言不發站起來,朝收款處走去,頎長的背影在柔暗的光暈下搖曳,朦朧得象一個褪了色的夢……

我沒等他回來就走了,在他的煙盒下面留下了那張名片,那后面我草草寫了幾個字:“請原諒我,過去的都過去了,唯愿我們再不互相怨恨,而永存著對青春歡樂的回憶。”

我走到外面,抬頭望去,青幽的天邊垂著一顆星,很快,在遙遠的另一邊又閃出一顆星,象一張大臉上掛著的兩滴冷淚,又象一雙若有所思的眼睛……

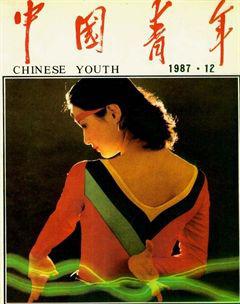

(題圖:肖星)

作者簡介江虹,女,1959年出生,現在北京群眾出版社工作。