發動機氣缸壓力波形分析及故障排除

王瑜,陳李軍

(江蘇省交通技師學院,江蘇 鎮江 212006)

?

發動機氣缸壓力波形分析及故障排除

王瑜,陳李軍

(江蘇省交通技師學院,江蘇 鎮江 212006)

摘 要:現代汽車維修中,對汽車故障的診斷從“結果性”向“過程性”轉變,汽車示波器起到的作用越來越大。文章重點闡述了氣缸壓力波形的組成及分析方法,并結合具體故障案例呈現了壓力波形在故障排除過程中所起到的作用,僅供參考。

關鍵詞:發動機;氣缸壓力波形;示波器;波形分析;故障排除

10.16638/j.cnki.1671-7988.2016.02.054

陳李軍,講師,技師,就職于江蘇省交通技師學院車輛工程系。從事教學工作,研究方向:汽車電器、汽車故障檢修。

CLC NO.: U472.2 Document Code: A Article ID: 1671-7988(2016)02-152-02

引言

現代汽車診斷設備發展已逐步形成多樣化、全面化的市場氛圍,對汽車機構及元器件的性能檢測也從“結果性”向“過程性”轉變,這也可以解釋除了使用萬用表外,汽車示波器越來越起到更大的作用。所有的儀表,無論機械式還是電子式,均以最終結果作為判斷標準,這本無可厚非,那是曾經的汽車故障檢測發展過程中的必然產物。但當今汽車中使用的系統及元器件更加先進、更加復雜,因此,在檢測性能或排除故障時應密切關注元器件或系統的工作過程,這樣才能以更高的效率檢測汽車性能及排除故障。

1、傳統氣缸壓力檢測方法

傳統氣缸壓力檢測的方法就是利用氣缸壓力表進行測量,利用壓力表的讀數與標準值進行對比,以此來判斷氣缸可能的故障類型。這種方法一直沿用至今,經驗豐富的維修技師能從中發現端倪。但筆者認為這種方法存在一些不足之處。

(1)測試條件及工況單一

傳統方法均是在發動機斷開所有氣缸的點火或者噴油的情況下進行測試,此時發動機不能工作,僅憑起動帶動,在此中低轉速的情況下進行測量,不能測試高轉速時氣缸的壓力變化對發動機工作的影響。

(2)測試結果有一定的隨機性

由于測試條件的諸多限制,如蓄電池電壓、測試時發動機的轉速等等,使得即使每個氣缸測量2~3次以上,然后取平均值,仍然不能全面觀察各個氣缸的工作情況,隨機性較大。

(3)測試結果只體現最大值,卻不能反映壓力變化的過程性。

(4)操作較復雜,需要兩人配合才能完成測試過程。

為了高效地完成性能檢測及排除故障,壓力傳感器的使用可以說在一定程度上避開了上述幾個缺點,使得維修人員對氣缸壓力的分析更加全面。

2、氣缸壓力波形分析

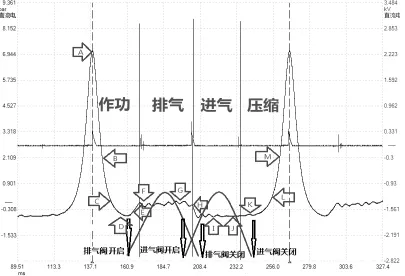

利用壓力傳感器,配合發動機綜合分析儀,我們可以對某個氣缸進行測量,得到該氣缸的壓力波形圖。標準的壓縮壓力波形圖如圖1所示。

通過波形分TDC、BDC可以辨認出活塞的位置,同時也可以辨認出四沖程發動機工作循環中的做功、排氣、進氣、壓縮等四個行程,還可以看到氣門開閉的時刻以及進、排氣時氣門的開閉情況。從左上角活塞處于做功行程TDC,及A位置,我們可以測量氣缸的峰值壓力,以此可以判斷氣缸的密封性能,之后可以看到活塞從上活動至下止點,如圖中的B~C段,在這個過程中,壓力降低,此段波形變化趨勢逐漸變緩,可以從實測波形中判斷氣缸是否漏氣。當做功行程終了時,壓力會變成負值,如圖中D位置,這是由于氣缸中沒有燃燒過程進行導致的,可以將該氣缸理解為抽氣泵;如果此時壓力值降低或者升高,說明可能是排氣門活塞環安裝不正確導致的故障。從圖中還可以看到做功行程終了前排氣門已打開,此時壓力開始上升,增加至0,我們知道此時排氣門全開,活塞由下向上運動,此時氣流的流動引起氣缸內壓力的波動,如圖中D~E~F~G段波形,此時可以看到排氣門壓力變化及振蕩,借此可以判斷排氣門及機械系統的問題。排氣門關閉之前,進氣門已開啟,這就是氣門重疊時期,之后便進入進氣行程,活塞又從上向下止點運動,此時排氣門已完全關閉,進氣門完全打開,新鮮空氣被吸入氣缸引起壓力脈動,如圖中G~H~I~J段波形,此段波形可以判斷進氣系統的問題。隨后氣缸進入壓縮行程,活塞從下止點上升至上止點,進氣門完全關閉,氣缸內壓力逐漸上升,如圖中K~L~M段波形,此段波形變化趨勢應與B~C~D成鏡像狀。

圖1 氣缸壓力波形分析圖

3、案例分析

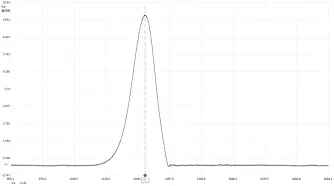

一輛金杯海獅,車主反映發動機怠速抖動異常。接車后經檢查,有高壓火,火花強度達標,噴油器也正常工作。利用壓力傳感器測試問題氣缸的壓縮壓力波形,如圖2 所示。

圖2 故障波形圖

從圖2中可以看出,單從幅值來看,該氣缸的壓力值能達到1MPa,應該說壓縮壓力是沒有問題的,使用傳統的方法檢測出這樣的結果,維修人員肯定會否定發動機機械構造方面出問題的可能性,進而轉向其他方面檢查故障。但通過與正常波形的對比,可以看出該氣缸壓縮壓力波形的問題,如圖3所示。

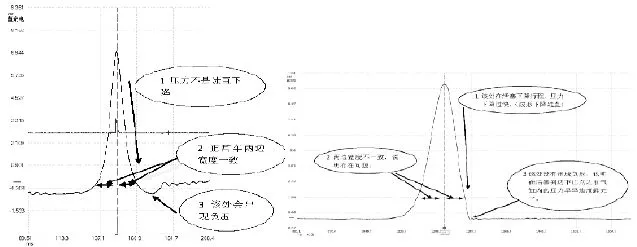

圖3 氣缸壓力波形對比圖

從正常波形可以看出:

(1)在做功行程中,活塞由上止點下行時,壓力的變化會隨活塞的下移而出現類似“雙曲線”的下降過程;

(2)壓縮行程與做功行程壓力變化的趨勢成鏡像狀,波形偏移寬度一致;

(3)做功行程終了,氣缸內會出現負壓。

但是對比實測到的故障波形,不難發現,上述3個地方均與正常波形有較大的出入。尤其是上述(2)、(3)兩個地方,做功行程壓力變化線很陡直,并且做功終了沒有出現負壓,說明活塞到達下止點前,氣缸內的壓力已泄漏。

通過故障波形中最大壓力達到1MPa可以分析,氣缸的密封性能沒有問題,問題在于做功行程氣缸壓力變化太快。眾所周知,為了提高發動機的進氣效率,配氣機構中設置了排氣提前角,在做功行程中,只有排氣門會在行程終了時提前開啟,因此可以斷定配氣正時錯亂,使得排氣門提前開啟,才是本故障的“始作俑者”。

拆下發動機的氣門室罩蓋,檢查配氣正時,發現正時齒輪已錯開幾個齒。更換正時皮帶后重新測試,一切正常,故障至此完全排除。

4、總結

本文所闡述的壓力波形只是現如今汽車故障排除中的一個縮影。波形分析還可以應用到其他傳統性能檢測中不曾涉及的地方。正如與只測量“血壓”相比,醫生利用“心電圖”可以更加正確、全面地了解人體的健康狀況類似,“汽車醫生”也應當能利用更加先進的儀器,更加全面、具體、全程地診斷汽車故障。

參考文獻

[1] 邱宗敏,金洪衛. 氣缸壓縮壓力的測量在發動機故障診斷中的運用[J]. 裝備制造技術. 2012,04.

[2] 徐東.氣缸壓力表在發動機故障診斷中的應用[J].汽車維修.2011,09

[3] 朱軍.汽車故障診斷方法[M].北京:人民交通出版社.2008.10

[4] admin.簡單的氣缸壓縮壓力波形帶給我們多少故障信息?[EB/OL].http://www.qichebo.com/bbs/ forum.php?mod=viewthread&tid=65216,2015-3-5/2015-7-30.

[5] 汽車診斷.氣缸內狀況分析[EB/OL]. http://www.qichebo.com/ bbs/forum.php?mod=viewthread&tid =59326 &extra=page%3D1,2014-9-26/2015-7-30.

[6] 陳明.汽車傳感器波形分析在故障診斷中的應用[J].汽車電器. 2009,04.

Waveform Analysis and Corresponding Troubleshooting of EngineCylinder Pressure

Wang Yu, Chen Lijun

(Jiangsu Jiaotong College, Jiangsu Zhenjiang 212006 )

Abstract:Among the maintenance of mordenatuomobile, the performence ofAutomotive Oscilloscopeare getting more important due to the transformation from “ resultativity” to “processness” in automobile fault diagnosis. In this paper, the constitution and analytical method of the cylinder pressure waveform was mainly focused, and combining specific cases, the role of pressure waveform in the trouble removalwas presented, which might provide some reference.

Keywords:Engine; Cylinder pressure waveform; Automotiveoscilloscope; Waveform analysis; Trouble removal

作者簡介:王瑜,講師,高級技師,就職于江蘇省交通技師學院車輛工程系。從事教學工作,研究方向:汽車電控、汽車故障檢修。

中圖分類號:U472.2

文獻標識碼:A

文章編號:1671-7988(2016)02-152-02