克服“千篇一律”的良方

陳榮華

摘要:本文指出環境既是建筑創作的起點,又是其歸屬,建筑創作應以環境體察和場所感悟為基礎進行立意構思,透過建筑與環境共生共融,相得益彰,從而體現出鮮明的個性與特色。

關鍵詞:建筑環境共生個性

Abstract: This article talks about environment, which is the starting point and home of architectural creation. Architectural concept should be formed through environment observation and sense of site. Buildings should be in harmony with environmentand express its characters.

Keywords: Architecture, environment, harmony, character

試看我們的建筑,真正有特色、有品味,帶有原創性的確實不多。讓人看了總有似曾相識的感覺,這種看法不能說沒有道理,我自己的“作品”亦是如此,究其原因,主客觀都有。要想改進,必須從兩個方面同時入手共同努力才能奏效。但環境意識和地區意識的覺醒無疑會有極大的幫助。

早在1980年代,就有人提出人類對于建筑學的認識在經歷了使用建筑學、藝術建筑學、功能建筑學和空間建筑學之后,已發展到環境建筑學的階段,主張把建筑創作納入環境藝術創作的大系統。到如今,面對全球的環境污染、生態失衡的嚴峻挑戰,世界各國都已意識到并采取了可持續發展的戰略,在這種前景下,生態建筑應運而生,初露端倪,需要我們努力去學習和探索。但環境建筑學并不因此而失去其意義,相反我們可以把它看作是生態建筑學的初級階段或組成部分。環境建筑學的內涵十分豐富,這里僅就建筑的形體空間與其所處環境共生共融的關系,以重慶大學的三個工程實例談談自己的粗淺看法,以期對改變“千篇一律”的狀態有所幫助。

我在1990年所做的西藏彩電中心可以說是我對環境建筑學的初步嘗試,并取得了一定的成功,該工程獲得省級優秀設計一等獎。1991年我曾以此為題材發表了《環境建筑學實踐初探》,有了以下初步體會:

⒈在設計實踐中,從宏觀上要自覺地把建筑創作(包括單體和群體)納入環境藝術的大系統,要站在創造城市環境整體美的高度找到恰如其分的時空坐標,實現城市環境的時空延續性,在為其增添美的因素的同時,成為其中不可分割的有機部分。

⒉從宏觀上,努力創造具有地域特色和文化內涵的建筑形體與空間,這是建筑師最為根本的任務。它應當是建筑師按照其設計哲學,根據建筑的使用功能(包括物質功能和精神功能)與其所處環境(包括自然環境和人文環境),從內到外從外到內進行邏輯思維和形象思維交互作用反復推敲的結果。

⒊從微觀上要注重符合人的行為和心理的室內環境,對于建筑的直接使用者來說,更為重要的是其內部環境,因而創造令人愉悅、標準適宜的空間環境,視覺環境、物理環境乃至生態環境,建筑師有著不可推卸的責任。

任何建筑都是時代的建筑,地區的建筑。總是要落腳于某個特定的環境之中,受到這一環境定勢的包容的制約,在某種程度上就決定了建筑的形體、空間和風格,因而環境是建筑創作的起點,是源泉。反過來,建筑創作的成果又應表現為環境。建筑與其所處環境共生共融、和諧共處,在為其增添美的因素的同時,成為其中不可分割的部分,形成新的環境景觀,因此環境又是建筑創作的終點,是歸宿。只要我們認真地按照這一規律去做,那么您的建筑就是只能屬于此時此地;而彼時彼地的作品則必然會是另一樣子,因而呈現出鮮明的個性,地方特色也就在其中了,至于品味的高低則取決于建筑師及有關角色的學識和修養,是更深層次的創作。

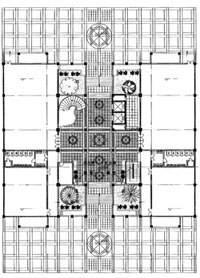

重慶工商管理學院

1996年初,我突然接到通知,說重慶大學的領導邀我為他們做工商管理學院大樓的設計。我想這項工程早就進行過設計招標,時至今日尚未通過,可見棘手。調來中標單位最后一輪方案看,從總圖到平面并無太大問題,只是缺少一點“學府建筑”的氣息。幾經琢磨,便畫了一幅透視草圖,交給具體設計人去湊平面,便到廈門出差去了。回來一打聽,方案已經有關部門批準,心里暗自竊喜,自以為卸下了一包袱。春節剛過,重慶工商管理學院院長、著名學者楊秀苔先生請我吃飯,并領我參觀了建地現場。到了那里,我不禁臉熱心跳,自覺原來所擬的方案與環境要求相去甚遠,深深地為自己的輕率自責和內疚。我體會楊院長是在為我補上“現場踏勘”這一課,深謝老先生的循循善誘和良苦用心。同時再次體會到對環境的體察和場所的感悟是建筑創作的重要源泉,也是建筑設計必不可少的步驟。

這里所說的環境,包括了建地所處的自然環境和人文環境,有形環境和無形環境,這些要素加上擬建建筑自身的性質與要求,著眼于使用者和觀賞者的行為、心理與空間環境相對應,便構成了所謂的場所精神。理解場所的文脈,以此為基礎進行設計構思,才能找到正確無誤的時空坐標做出恰如其分的建筑。于是我確立了以下的設計意念與目標:

首先是深沉的歷史感。這不僅在于重慶大學歷史悠久,還在于整個校園彌漫著濃厚的學府氣息。不管是有形還是無形的,都使你感到她有著深厚的根基和優良的傳統。新建的工商管理學院大樓有責任把這種歷史感傳達給觀眾。

其次是濃郁的的文化性。作為教學樓的校園建筑這自不待言,但特定的場所應賦予她特定的內涵。位于其東側1929年建成的早期“理學院”,是倡議創建重大的沈懋德教授親自設計的。沈先生是一位從日本學成歸國的現代物理學家,他將傳統的“中國宮殿式”建筑模仿設計成科學殿堂,足見其辦學中的愛國精神。而這幢建筑乃是國家教委明令保存的文物建筑。與其相對的“寅初亭”雖幾經改建,亦仍取傳統的形式。馬寅初先生德高望重,曾經擔任過重大校長兼商學院院長之職,他不僅是國內外著名的學者,而且是一位堅強的愛國主義斗士,在他的影響下,重大在解放前曾一度成為重慶革命學潮的中心。“民主湖”、“團結廣場”等等,都在昭示著重大校園有著十分豐富的文化內涵。這種內涵表現出一種古今中外兼容并蓄,愛國奉獻,開拓進取,求實創新的精神,是十分值得珍視的。

第三是強烈的紀念性。在重大與重大人交談,深為他們那種銳意進取,團結奮斗的精神所感動。感受到重大又進入了一個新的輝煌發展時期。管理學科的卓然創立和人文科的即將開設,使重大由單純的理工科大學又發展成為實力雄厚的綜合大學。如果說建于1929年的“理學院”是重大第一次創業的歷史見證,那么,新建的工商管理學院則成為重大第二次創業的重要標志。

正是基于以上的理念,我們采取與毗鄰的“理學院”相協調的“工”字形對稱布局,工字的兩翼及入口構架從傳統“牌坊”及穿斗結構脫胎而來,其高度與“理學院”相當,取得呼應。從墻身“生長出來”而又突出屋面的攢尖角亭則成為建筑形象的重要特征。底層中部架空,不僅視線通透,且可引來陣陣江風,使這一擴大了的門廳成為舒適宜人的共享空間。進門的右側是馬寅初先生雕像,背景是院史碑刻;左側鐫刻著大樓的建設過程及捐款者名單,而正中兩根大柱則掛著馬老六十大壽時周恩來、鄧穎超所送的壽聯:“桃李增華坐帳無鶴,琴書作伴支床有龜”,令人十分敬仰。同時在室內外空間環境的處理上,為體現地方特色和場所精神也進行了成功的探索,使這個建筑具有鮮明的個性和較高的品味,被同行專家認為“具有大家風范”,獲得1998年建設部優秀設計獎。

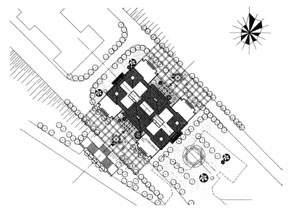

重大文體活動中心

1998 年,重慶大學贏得了全國大學生科技作品“挑戰杯”設計競賽的主辦權,主會場選定在重慶大學風雨操場。受命之后,我們對現場進行了認真踏勘。風雨操場位于校園西北角靠嘉陵江畔一個沖溝的豁口。地形獨特,得天獨厚。其“撮箕狀”的上部正好作弧形的觀眾看臺,前部是已建成的標準游泳池,中部便是老的風雨操場,它將徹底改建,成為重大未來的文體活動中心。由于時間緊迫、工程分兩期進行。一期除觀眾看臺之外,還有文藝演出舞臺(含后臺、側臺、化妝室等),音美教室,各類社團活動用房以及校史展廳等。二期上層為標準籃球練習館,下層是各類健身文娛活動用房,校方希望中心建成后能夠成為重大的乃至全市學生的人文素質教育基地。面對這樣一個特定環境中的特殊建筑,我們的立意構思是這樣的:

⑴建筑位于基地標高的低處,而人流來向處于高處,因而其屋頂形態將成為行人注目的第五立面。

⑵其建筑性格既要反映文娛活動的活潑歡快,又要表達體育活動的強勁有力。

⑶周圍的現成建筑沒有永久保留的價值,“中心”的形式風格有較大的自由。作為一個已進入“211”工程的全國重點大學的新建建筑,理應是具有體現時代精神的高科技形象。

⑷既要滿足大型集會人數眾多的需要,又須避免觀眾看臺硬質飾面的枯燥,決定在固定座席的前后鋪植草磚做成“生態地面”,而最后面則是可踐踏草皮。加上活動座席,最多可容納萬人之眾。

⑸建筑既在水邊,又是“挑戰杯”主會場,因而采用自由曲面的屋蓋作為造型母題,使人聯想到“長江后浪推前浪,代代新人勝前人。”體現出重慶大學的各項事業蒸蒸日上迅速發展。

⑹為了強化文化內涵,融合美術雕塑的手段。正中舞臺的兩側分別在六根巨柱之間,嵌入石塊浮雕,曰:“寂、幻、敞、越、翔、潛、仰、尋、登、騰” ,形象地表達出莘莘學子在攀登科學高峰和人生成長道路上的進取姿態和精神風貌。同時,在觀眾看臺后部的弧形擋土墻上做了長達110m 的浮雕,反映了重大在其發展過程中,各個重要階段的重大事件和重要人物,加上校史展覽,成為重慶重要的人文素質教育基地。浮雕由我國著名美術家江碧波和張春新創作,與建筑相得益彰,體現出較高的文化品味。

現在一期工程已竣工使用,得到了國家教委、本市領導和各界人士的肯定,成為重大又一最受歡迎的建筑之一。

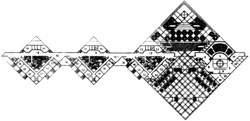

重大電影學院

重慶大學電影學院的建地選在南山山腰。平均坡度達30°以上。要在這樣陡峭的山坡上建設校園,其本身就具有極大的挑戰性。這里的地勢很高,視野極廣,可以眺望市區的美景。反過來從市區南側也可以看到她的身影,因此觀景和景觀以及如何體現山地建筑的特色,就成為立意構思的重點。下面將以校園主體建筑為例加以說明。

⑴總體布局:主體建筑以四處菱形塊體一字排開,并處于校園前區,表現出極強的整體感、秩序感、韻律感和節奏感。校園入口處有寬闊的文化廣場,嵌入教學樓與小劇場之間,其下為車庫。它結合地形,利用高差,呈退臺式布置,有利于減少土石方,避免對教學活動的干擾。文化廣場將極大地加強整個校園的宏偉氣勢與藝術氛圍,供廣大師生休憩、娛樂及舉行集會、儀式之用,并可用作劇場演出時的人流集散場地。

⑵平面構成:中軸的左側分別是教學主樓、輔樓和圖書館;右側是小劇場。平面構成以菱形為母題。每棟建筑的前部較大,分別是各類教室、辦公室和閱覽室等,均有向山下眺望的開闊視野和良好景觀;后部較小,分別布置階梯教室以及電影資料、后期制作和書庫等無需觀景的用房。劇場的形態稍加變異;菱形的后部利用地形作觀眾廳堂座,中部為舞臺及突出屋面的臺倉;前部則為演員候場、化妝、道具、管理及貴賓休息室等。功能分區及流線組織均很合理。

⑶剖面處理:建筑的中部為中庭,各類用房繞其布置。其地面隨地形變化做階梯狀處理,豐富多變;其頂面做葡萄架式的格柵,種植在屋頂花園的藤蔓植物在夏天布滿天棚,遮陽蔽日,形成本方案最具特色的庭院空間。這種處理體現了多種優點和功用:

①建筑緊密結合地形,避免大開大挖,節省工程造價。

②建筑底部架空,僅有立柱基礎深入地下,盡最大可能保持地貌及植被,使人工建筑環境與自然生態環境相互契合,共融共生。

③中空的庭院有利用山谷風和空氣熱壓差,加強室內自然通風的效果 ,夏可蔽日,冬可納陽,充滿自然生機,這種做法無疑將改善建筑環境的小氣候,是傳統建筑技術和生態建筑概念的巧妙結合,必將減少對機械通風和空調的依賴。

④中庭不僅可觀賞,可行可坐,還可供廣大師生進行小型演出和開放式教學活動。每個庭院可以做成不同的風格和特色,其別開生面的空間效果和環境氛圍,隨著時空的轉換猶如不同場景鏡頭的有機組合,具有電影“蒙太奇”的強烈效果,充分體現出電影學院特定的場所精神和空間藝術。

⑤建筑形象,斜底斜頂的菱形體塊,簡潔明快,新穎別致,遠遠望去猶如灑落在山間綠野的一串鉆石,幾何構成和視覺效果十分醒目而又與自然環境契合得十分貼切,體現出強烈的時代精神。與此同時,用現代手法表達的“吊腳”、“露臺”、“涼棚”等等又使其具濃郁的地方特色,創造了山地建筑的新形象。 建筑環境的內涵十分豐富。

以上僅就建筑的形體和空間如何與其所處環境有機共生,從而創造出與此相宜的個性和特色,談談自己粗淺的想法。謬誤之處請指正。

工商管理學院合作者:蔣蓉江 何進

文體活動中心合作者:胡東溟

重大電影學院合作者:鐘洛克

作者單位:重慶市設計院

收稿日期:2001年5月