方正之中見“方正”

謝 強

摘要:“用方正的設計,融方正的科技,筑方正的精神”,通過建筑語言與企業品牌形象的互見互動,使建筑除功能與形式之外具有更深刻的文化內涵。

關鍵詞:方正企業CI形象建筑語言

Abstract: Architectural language and company image are combined in the design of the buildingto express its cultural connotation of Fangzheng Enterprise in design, technologyand spirit.

Keywords: Fangzheng, company image, architectural language

隨著近幾年高科技產業的風起云涌,在中國的“硅谷”——中關村地區,以北大、清華、中科院為載體誕生了一批民族高科技產業集團:如清華同方、四通高科、聯想集團等等。隨著這些企業集團的發展壯大,在中關村和上地信息產業基地相繼落成了以公司品牌命名的集產、學、研、開發為一體的綜合性大樓。

然而,大多數建筑在物化企業形象、強化品牌特征,提升建筑可識別性上都沒有做到與企業的CI設計同步,缺乏個性和文化內涵。

“北大方正”集團是以創始人王選的“彩色中文排版系統”聞名遐邇的高校產業集團,如今已是一個業務內容遍及計算機及相關產品制造、數碼信息、指紋識別系統、寬帶視頻網絡等多項科技領域的國際知名企業。

“北大方正”的文字和圖案作為品牌的標志已經清晰地印在其產品的包裝上和廣大消費者的心目中,這種品牌的標志不僅代表著產品的制造者,同時也蘊含著嚴謹、誠信、尖端、多元化等深層次的企業文化內涵。

現狀分析

正在建設中的“北大方正科技大樓”地處中關村黃金地段,東西緊鄰北大、清華兩座著名學府,按長安街標準建成的白頤路從門前經過,向北通往上地信息產業基地,南部是中關村電子一條街,地理位置的優勢使得建設者和設計師都期望著能多一些創作的靈感而有所作為。

方案概述

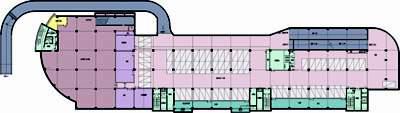

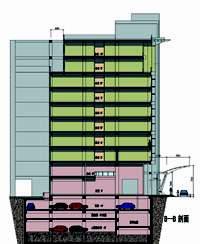

建筑造型依規劃條件南低北高,南北向沿白頤路長150m,以一個圓柱體和長方體穿插切割,東西向由于臨近化學系館因而進深不大,主立面沿白頤路展開,在功能的處理上將四個主要交通豎井作為獨立空間處置,意在劃分立面秩序,以使橫向扁長的輪廓線有提升挺拔之趨勢。

主要出入口安排在西面中間部位,南北兩側也有輔助出入口,地下車庫地面出入口位于南北兩端便于疏導車流,避免與人流交叉。

室外用地較為緊張,因此在處理上作為建筑平面向外的延伸精致而有秩序,用大卵石做的散水勾畫出堅實的根部,自然的材質拉近了人與建筑的距離。

建筑物地上部分共11層,主要是科研、開發、經營和辦公用房。

10層設有公司高級會所、套房及輔助用房,并設有職工餐廳;

11層為圓形大空間多功能廳;

地下共2層,為地下車庫和設備用房。

平面布局與立面造型

在平面設計上,緊扣地形,除十字路口拐角處圓形的處理外,不做刻意變化,便于綜合性大樓的內部劃分使用,西面三個核心筒均勻分布,明確了功能。

在立面設計上,用三個豎井做體塊上的分割、排序,一跨兩層8.0m×7.2m的近似方形的網格重復出現,形成西立面的秩序與變化,每個方形網格中又以條柵遮陽板與支撐桿件做橫向和縱向切割,虛實相間,錯落有秩,形成了以“方形”為母題的韻律感,加之層層上升的弧形外廊輪廓線構成變異組合、剛柔相濟、流暢自然的清新樂章。

在外觀材料的使用上,選擇清新明快的淺色鋁板和透明玻璃來詮釋高科技信息化、無形的、高速的、穿越時空的透明性與交流上易溝通性的特征。

層層外廊和方格遮陽板產生的灰色空間,LOW-E玻璃幕墻的高透視性同樣弱化了建筑內外界線,體現出北大方正高科技企業面向社會、服務大眾的親和姿態。

北大方正作為校辦高科技企業,在企業文化上有著深厚的北大情結,方正科技大樓地處北大校園邊緣,在造型和細部處理上也同樣承襲了其建筑文脈。

方形梁柱的構架關系與北大教學建筑中的紅柱白梁有相通之處,弧形的外廊及遮陽板產生的光影變化與西北不遠處的北大未名湖畔古塔也有著近似的肌理。

建筑語言與企業形象

北大方正科技大樓是力圖將建筑語言與企業形象有機結合的設計。通過建筑體現“嚴謹、求實、誠信、尖端”的概念。

運用新材料、新技術體現企業的創業之本,挖掘企業的深層文化背景,承襲校園文化衣缽,為公眾展示一個新時代莊重、大方、清新的北大方正的企業形象。正如主入口處飛揚躍起的動感雨篷造型,在中關村樹立起北大方正集團領先于科技領域的宏偉形象。

一點感想

方正的設計理念是在本方案1997年同清華、建設部院兩輪競標及后來幾年連續的修改整合過程中,逐漸清晰和物化的,這與方正集團老總對設計師的尊重與互動是分不開的。

一個寬松的設計氛圍、一個相互信任的業主關系和一個在時間空間上仔細推敲的設計周期,對于一個優秀的建筑設計作品來講是至關重要的。

“北大方正科技大樓”設計方案獲2000年第七屆首都建設成果匯報展專業評比第一名,并獲“建筑十佳”稱號。

主要經濟技術指標

建筑用地面積: 11 500m2

建筑總面積: 51 900m2

地上:11層,地下:2層

建筑高度: 38m、46m、55m

主要設計人:謝強

指導:朱小地

合作者:

建筑:張耕

結構:趙毅強

設備:王振芹、馬征南

電氣:賈燕彤

經濟:張硯玲

作者單位:北京市建筑設計研究院

收稿日期:2001年5月