縣域經濟綜合發展向好100個發達縣彰顯活力

關 冰

據國家統計局農調總隊對全國縣域社會經濟統計資料進行測算,2002年我國縣域社會經濟綜合發展指數平均分數達到29.1分,位列前100名縣域的綜合發展指數達到59.8分,與全國縣域平均水平相比更顯發展活力。位列前10名的最發達縣域分別是廣東順德、廣東南海、江蘇昆山、江蘇張家港、江蘇江陰、江蘇常熟、浙江蕭山、浙江紹興、江蘇太倉、江蘇吳江。

本次測評的方法與上年完全相同,仍采用發展水平、發展活力、發展潛力三個方面的33個指標,分別計算出發展水平指數、發展活力指數、發展潛力指數和綜合發展指數,每個指數值的范圍界于0到100之間,指數為100代表基期年度(2000年)的最好水平。

縣域綜合發展向好

綜合指數上升1.5分,總體發展趨勢向好。2002年我國縣域社會經濟綜合發展指數平均分數達到29.1分,比上年上升了1.5分。其中:發展水平指數25.4分,比上年上升1.3分;發展活力指數32.1分,比上年上升3.4分;發展潛力指數52.4分,比上年上升1.6分。三項指數同步增長,表明總體發展趨勢向好。

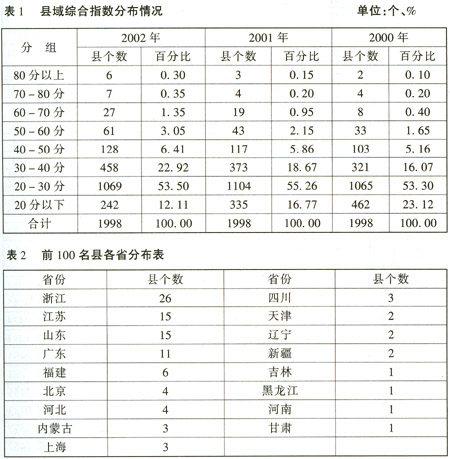

從各縣的指數分布看,2002年綜合發展指數分值高的分組中縣數迅速增加,且呈加快的趨勢,分值低的分組中縣數迅速減少:大于50分的縣(市、區)占全部縣的5.05%,比上年上升了個1.6百分點,小于30分的縣占65.61%,比上年下降了6.4百分點。(見表1)

2002年縣域經濟發展特點明顯。一是發展活力增強,主要是基建投資大幅增加、實際利用外資和出口總額的快速增長,拉動了發展活力指數的持續上升。2002年人均完成的基建投資比上年增長了31.8%,實際利用外資比上年增長了33.8%,出口總額比上年增長32.5%。反映出我國積極財政政策和改善投資環境的各項措施發揮了重要作用。二是經濟增長保持平穩。2002年多數縣域的主要經濟指標保持較快增長,特別是東部沿海地區的國內生產總值、地方財政收入、城鄉居民收入都有不同程度的增長。如人均地方財政收入增長4.9%,人均國內生產總值增長10.6%,城鎮職工人均工資增長10.2%、農民人均純收入增長4.8%。

100個發達縣域更顯活力

縣域社會經濟發展綜合指數前100名縣(市、區)(簡稱“100個發達縣域”,下同)分布在全國17個省、自治區、直轄市,其中東部地區占了84個縣(市、區),比上年增加了2個。縣級市和區達79個,比上年增加了8個,表明縣域經濟快速發展對城市化進程起著加速推動的作用。2002年100個發達縣域的突出表現是:

綜合發展水平再創新高。2002年100個發達縣域(見附表)的綜合指數平均達到了59.8分,比上年上升了3.7分。分項看。發展水平指數58.7分,比上年上升3.9分;發展活力指數70.7分,比上年上升5.3分,發展潛力指數60分,比上上升1.6分。發展活力指數上升最快,說明發達縣域充滿生機和活力。

經濟實力繼續增強。100個發達縣域的經濟總量在我國縣級經濟中所占份額逐年增加,影響力逐年增強:總人口占我國全部縣域的6.9%,國內生產總值占到全部縣域的22.5%;地方財政收入占到27.5%;城鄉居民儲蓄存款余額占到23.7%。從經濟發展水平來看,人均國內生產總值為21117元,是全部縣域平均水平的3.3倍;人均地方財政收入為977元,是全部縣域的4倍;農民人均純收入5182元,是全國平均農民人均純收入的2倍。從產業結構來看,2002年非農產業比重達到90.5%,比其他縣域高出18.8個百分點,比上年提高了1.1個百分點,成功的產業結構調整為前100名縣的快速發展提供了廣闊的空間。

投資和出口勢頭強勁。100個發達縣域的33個評價指標中,增長速度排在前面的是投資和出口:人均基建投資額增長40.9%,新增固定資產增長31.3%,出口總額增長38.4%、實際利用外資額增長39.4%。

社會發展水平迅速提高。在100個發達縣域中,每萬人中的在校中學生數為693人,比縣域平均水平高出6.6%;每萬人中的醫院、衛生院床位數為26床,比縣域平均水平高出53%;每萬人擁有社會福利院床位數13床,比縣域平均水平高出68%。(見表2)

壯大縣域經濟是實現全面小康的關鍵之一。雖然縣域社會經濟整體水平穩步上升,但發展中的問題也值得注意:一是人均耕地面積下降和地方財力增長減弱而引起的發展潛力增長緩慢的信號值得警惕;二是東中西部差距繼續擴大,從三項指數看,東部地區與西部地區的發展水平和發展活力之比為1.76:1和1.70:1,差距突出。三是縣域之間經濟水平和財力相差懸殊,100個發達縣域縣均國民生產總值是137.4億元,后100個最不發達縣域縣均6.1億,前者是后者的22.5倍;100個發達縣域的縣均地方財政收入6.35億元,后100個不發達縣域僅有0.26億元,前者是后者的24.4倍。

針對上述情況,國家應盡快制訂區域協調發展規劃,提高中西部地區的發展活力和潛力水平,增加中央對中部地區的轉移支付,主要用于中部地區縣域的道路、通信等基礎設施建設;采取更加有效的措施,提高發展潛力,如在中西部地區實施免費義務教育,同時,增加中央和省級政府對教育事業費支付的比例。加快中西部的改革開放步伐,增強對外部資金的吸引力,在中部地區建設一批以勞動密集型和實用技術為基本定位的專業化制造加工基地,提高發展水平。

(國家統計局農調總隊)