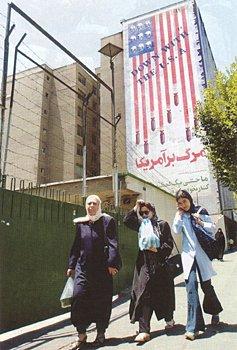

伊朗對美打“基地”牌

李寒芳

伊朗之所以利用基地組織表演“反恐秀”,也是感受到了美國越來越直接的軍事威脅,意圖用剛柔相濟的手段千方百計穩住美國。基地分子的牌在伊朗手中,但真正的玩牌莊家還是美國

就在世人將注意力集中到美軍對薩達姆父子的追殺之時,一場靜悄悄的、然而意義也許更重大的追捕正在伊朗進行。

8月3日,伊朗政府正式宣布逮捕了“基地組織”多名重量級人物,但并未透露他們的身份。目前輿論普遍認為,這些人中包括恐怖大亨本·拉登的兒子薩阿德·本·拉登、基地組織發言人蘇萊曼·阿布·蓋什、“基地”二號人物扎瓦赫里以及“基地”的高級軍事指揮官賽義德·阿德爾。

最具現實威脅力的敵人落入昔日仇敵的手中,一時間,美國和伊朗圍繞落網基地分子如何做文章,成了世人關注的懸念。

難以成行的交易

伊朗政府發言人拉梅贊扎德8月4日表示,不會以向美國引渡基地分子來換取他們的通緝對象,即被駐伊拉克美軍控制的伊朗反政府武裝“人民圣戰者組織”成員。他說:“我們只會把基地組織的囚犯交給和我國有引渡協議的國家,而美國不是。”

對伊朗而言,能通過這些基地分子換來與美國關系的某種松動,是上上之策。因此,伊朗方面顯然不滿足于僅僅交換幾名反政府分子。“對于伊朗來說,用基地組織成員交換人民圣戰者組織成員是做得到的,之所以遲遲未能成行,最合理的解釋是想利用手中的基地分子,在核問題上減輕一些壓力。”中國人民大學國際關系學院教授金燦榮向中國《新聞周刊》表示。

然而,處于攻勢的美國是不會輕易做出讓步的。對于美國而言,能夠做出的最大讓步就是以“人民圣戰者組織”的成員交換基地組織成員。此前,五角大樓的鷹派官員一直青睞于“借伊朗反政府武裝搞顛覆”的政策。因此在今年4月份,在美國進攻伊拉克的戰爭中,美軍圍攻了“人民圣戰者”在伊拉克境內的主要基地——阿什拉夫營地,卻并未一鼓作氣直搗黃龍,只是和這支武裝力量簽訂停火協議。不過,雖然美國鷹派有如此用心,但畢竟這個組織昔日的靠山是薩達姆,也在美國境外恐怖分子黑名單中榜上有名——扶植利用恐怖分子組織不僅難孚民意,更有養虎為患之嫌。因此,美國國內的溫和派認為,以恐怖分子交換恐怖分子的交易符合美國國家利益。但如果因此需要和伊朗簽署引渡協議,則代價過大,不可遽行。

這樣一來,原本奇貨可居的基地分子如今卻變成伊朗手中的雞肋。美國不愿意公開引渡,將他們送回各自母國也遭遇拒收的尷尬,伊朗不得不在8月10日宣布將在國內對落網基地分子進行審判。

伊美關系:堅冰融化還是兵戎相見

伊朗之所以利用基地組織表演“反恐秀”,也是感受到了美國越來越直接的軍事威脅,意圖用剛柔相濟的手段千方百計穩住美國。基地分子的牌在伊朗手中,但真正的玩牌莊家還是美國。

美國可以在軍事打擊或修復關系的選擇中游刃有余,伊朗卻面臨著如履薄冰的外交抉擇。在目前的戰略態勢下,伊朗所處的地緣位置更令美國難以對其做出讓步。伊朗素有“歐亞陸橋”和“東西方空中走廊”之稱,而其東邊是阿富汗(被美國占領)和巴基斯坦(與美國親善);西邊是伊拉克(被美國占領);南邊是波斯灣和阿曼灣;北邊是土耳其(美國的盟國)、土庫曼斯坦和里海,可以說幾乎被親美政權包圍。

美國卡內基國際和平捐助基金核專家、新保守主義者喬治·佩爾科衛奇指出,布什政府現在對于伊朗問題沒有一套戰略,因為政府內部在是否接觸伊朗政府問題上仍存在分歧。即使是如副總統切尼、國家安全事務顧問賴斯、國防部長拉姆斯菲爾德這樣的強勢人物,也不能不顧忌到大選將近,一屆任期內不可能打兩次大規模戰爭。

更何況,以鮑威爾為主的一些溫和派還期盼伊朗內部的變數。對此,中國社會科學院中東問題專家張曉東分析說:“在伊朗內部,改革派和保守派也齟齬不斷,不排除在面對巨大壓力下,先上演‘兄弟鬩于墻的內訌場景。”

但是伊朗政權的改變是否就意味著其核問題可以一勞永逸地得以解決?張曉東認為:“伊朗目前是不是換一個政府就不搞核武器了?其實未必,就連美國自己都難以相信伊朗新政府不會搞核武器,因此美國認為對于伊朗趨向于成為核武器國家的邊緣這樣的國家,不可姑息容忍,鐵的態度是最佳選擇。”

2003年8月7日,在國際原子能機構在伊朗訪問之際,伊朗總統哈塔米重申伊斯蘭共和國不會放棄讓核技術作為伊朗的一種合法電力來源,并表態伊朗無意發展核武器。

伊朗的這一表態是否能讓國際社會信服呢?畢竟,從核電技術轉向核武器開發只有一步之遙。據美國《洛杉磯時報》8月4日的報道,伊朗的核能力已接近制造核彈的水平,在未來兩到三年內將成為核威懾國家。對伊朗心存忌憚的以色列更是在8月5日的《耶路撒冷郵報》上稱,伊朗2005年底就可以造出投入實戰的核武器。

8月8號,布什再次重申對伊朗核開發的關注,白宮發言人弗萊舍當天也在新聞發布會上表示,美國已經向國際原子能機構和其他政府表明,強烈支持國際原子能機構在伊朗進行“嚴格”核查。“美國政府目前在大選將至的情況下,對伊朗持強硬態度有助于拉戰爭選票,但是關鍵是保持一個不要走火的度,中長期對伊朗開刀的可能性倒是比較大。”張曉東說。