伊戰 古文化的一場浩劫

杜義盛

伊拉克地處兩河流域,那里的古巴比倫王國,被公認為世界四大文明古國之一,富有歷史意義的考古遺址彼彼皆是,數量之多,可以萬計。自上世紀二三十年代以來,國外的許多考古團和伊拉克考古部門在此進行了艱苦的發掘,出土有從史前到伊斯蘭時期的大量文物與藝術品,如石雕、牙雕、陶器、青銅人像、各式各樣的工藝品、圓柱形印章以及用楔形文字刻成的泥板書等。其中有不少屬世界頂尖級的瑰寶,大都藏于1923年建立、1926年遷入巴格達市中心的伊拉克國家博物館。館藏達50萬件之巨。

伊拉克是個多災多難的國家。損失約4000件文物的海灣戰爭剛剛結束不久,伊拉克戰爭又于2003年爆發。有識之士預見到戰爭將給古文化帶來更大的災難,作出快速反應,戰爭剛一爆發就把大量的珍貴文物送往巴格達西部一防空洞和中央銀行的地下室保存,使它們幸免于難。但并非盡都如此。

遭不幸者主要是那些笨重易碎之物。有的在戰爭的條件下一時無法搬運,有的因長期風化或氧化,質地疏松,稍有觸動,就會造成不可彌補的損失,只能留在原地,用柔軟而不易著火的東西把它們包裹起來,再在四周填上沙袋。這樣,只要不是直接遭受炮擊,即使再大的振動或火災這部分文物當也能幸免。

當然,這僅僅是權宜之計,戰爭中什么都可能發生。當4月初美英聯軍逼近巴格達時,伊拉克國家博物館立即成為薩達姆軍的防御陣地。他們在大門前的草地上挖了三道近一人深的戰壕,到處都是掩體。陳列室里擺放著機槍、手榴彈、榴彈炮和火箭發射器。戰斗有一觸即發之勢。

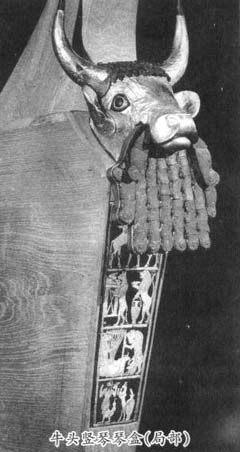

4月8日,當美軍4輛坦克沖進巴格達市中心后,立即引發了一場激烈戰斗。伊軍在博物館的大樓上,用機槍和火箭炮同美軍交火。之后僅僅兩天,整個巴格達就大勢已去。駐防博物館的伊軍也四散逃走。但市內仍有零星戰斗,到處混亂不堪。于是博物館內的槍支彈藥和國之瑰寶,自然便成為歹徒們垂涎之物。他們有的砸碎博物館大門上的玻璃,有的在后墻上挖開一個大洞,爭先恐后地沖進展廳,先是搶劫戰亂中既可以防身,又可以殺人的槍支彈藥和陳列室里尚未搬走的展品。7尊真人大小的石雕人像首先罹難,被人們用斧頭劈碎,拿走了它們的頭,把四肢和軀體留在原地。遭毀壞的有《大英雄巴塞提》、《海神尼普頓》和羅馬大理石雕像。一件公元前兩千多年阿卡德時期的青銅人像硬是被人拖走。下樓梯時,在每級臺階的大理石鋪面上,都留下砸碎的痕跡。有五千多年歷史的《烏魯克雪花石膏瓶》和大理石的《婦女頭像》也瞬間不翼而飛。地下的儲藏室被人砸開。古代陶器慘遭惡運,留下滿地碎片。著名的圓柱形印章和楔形文字泥板書也被人冼劫殆盡。世界上最古老的琴——牛頭豎琴立柱上的包金被割走,可能現已化為金塊,永無復原之望。目睹眼前一切,住在附近的博物館工作人員、建筑學家莫赫·阿巴斯坐不住了,他冒著生命危險,舉起一塊白布走近美軍坦克,通過隨軍翻譯向指揮官賈松·康若埃大尉請求文物保護。但大尉置若罔聞(后稱在戰亂中什么也沒聽見),致使搶劫持續了48小時之久,直到4月12日歹徒們才逐漸散去,博物館工作人員也開始陸續回館。面對此景他們情急智生,假美軍之令,在大門前張貼巨幅布告,上書:“博物館已由美軍接管,有敢擅自進入者格殺勿論”。這才使博物館暫時安寧下來。

伊拉克博物館的被劫,立即攪動整個文化界的心。世界輿論嘩然,紛紛指責美軍未能盡到保護之責。迫于輿論壓力,直到16日,康若埃大尉才接到進駐博物館的命令,但為時已晚,館內早已一片狼籍。正如美國《藝術新聞》雜志2003年夏季號的一篇文章寫道:“在薩達姆倒臺后的48小時內,伊拉克國家博物館的被冼劫,是文化史上一場巨大的災難。陳列室里未能搬走的東西被搶劫一空。儲藏室被撬開。數十年研究成果的文獻和登記冊被焚燒殆盡。泥板書也被打成碎片。目睹這一悲劇,該博物館主管文物研究的館長東尼·喬治痛心地說:“我感到心在流血,好像有人在我心上深深戳了一刀”。對于這一損失的估計,有的報刊聲稱“藏品的損失不下17萬件”。眾多的指責,迫使美國聯邦調查局不得不介入此事,派出海軍陸戰隊馬祖·鮑格丹諾斯上校,會同伊拉克當局組成13人小組進行調查和主持收繳工作。他們一方面封鎖邊界,不讓文物外流。一方面通過互聯網,公布失竊文物的名稱、圖像和資料,讓它們無法在市場出售。同時發出通告,聲稱于限期內交回被劫文物者一律不究,否則以搶劫國家資財罪論處。這一措施立即收到明顯的效果。

首先是《烏魯克雪花石膏瓶》的劫后重返。那是兩河流域原始文化時期最精美而稀有的藝術珍品。上面刻有活生生的敘事性浮雕,形象地再現了五千多年前烏魯克人豐收的喜悅和盛大的祭祀活動,也是十分難得的遠古形象文獻。可惜,收回時已遭嚴重損壞,恐難完美地加以修復了。

《婦女頭像》與《烏魯克雪花石膏瓶》屬同一時期的藝術珍品,雖為遠古遺物,但并不古拙。精確而生動的造型,再現了一個堅毅嚴肅的婦女面容,對嘴部肌肉刻劃得尤為細膩,簡直是個現代人的作品。可喜的是,它被交回時完美無損,實屬不幸中之大幸。

對于這一收繳工作,鮑格丹諾斯上校說:“在現已收回的3420件被劫文物中,自動交回者1741件,警方查繳者911件,已偷運出境而在約旦、英、美等國的海關和機場查獲者768件”。例如2003年5月,伊拉克自衛隊就在通向伊朗的邊境上,攔截了一輛貨車。在車上的一個鋁箱內,發現了450件伊拉克文物,其中有可以賣出天價的楔形文字泥板書和阿卡德時期的圓柱印章,還包括100件膺品。

圓柱形印章是兩河流域特有的產物。戰前光伊拉克國家博物館就藏有四千七百多件,上面有動物或人像等各種浮雕,用時在濕軟的泥板上一壓一滾,即可壓出不同的花紋,起印鑑和信記的作用。早期還有符咒與避邪的功能。

兩年多已經過去了,尋找被劫文物的工作仍在繼續。雖時有所獲,但由于檔案不全,究竟丟失多少,很難有一精確的數字。且喜上述的17萬件是人為的夸大。據目前權威的估計,實則只有萬件左右。再減去已追回的數目,失竊文物應該在五千件上下,且多為圓柱印章之類的小型物品、容易隱藏和偷運出境,可能大部已無追還之望了。

致于真正的、更大的文物損失,無疑還是來自伊拉克境內數以萬計的考古遺址。許多宮殿、古寺和古墓由于長期少人或無人看管,早已成為竊賊們一再光顧的對象。他們在金錢的利誘下,手段粗暴,還造成極大的破壞。戰爭中究竟有多少地下文物失盜,實在無法統計,可能是個永遠也解不開的謎。不過有權威人士斷言,與這些相比,伊拉克國家博物館的損失簡直是“小巫見大巫”。